こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

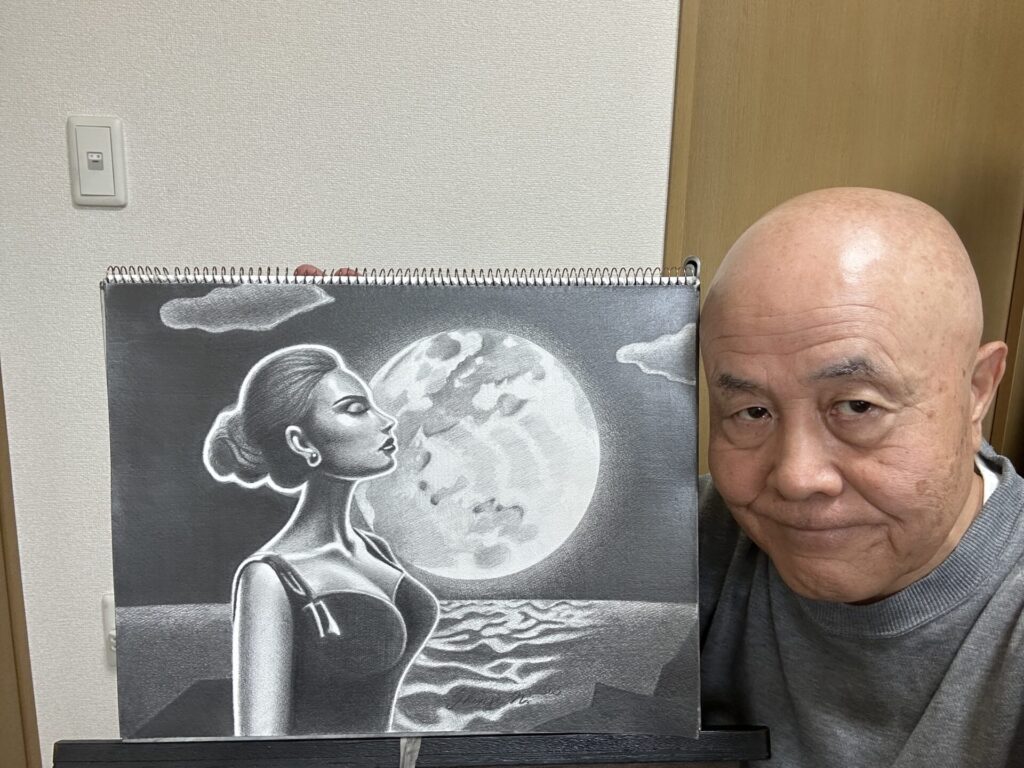

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅳ」と共に

さて、鉛筆画中級者になると、技術だけでなく表現力が問われてきます。

観てくださる人の、心に残る作品を生み出すためには「視覚」だけに頼るのではなく、「聴覚」「嗅覚」「触覚」「味覚」といった他の感覚にも訴えかける構成を意識することが重要です。

たとえば、風が吹き抜ける音を感じさせる風景画や、果物の甘い香りが漂ってきそうな静物画など、五感を喚起する描写は観てくださる人の想像力をかき立て、作品への没入感を高めます。

この記事では、五感のうち特に構成に活かしやすい要素に焦点を当て、その効果的な取り入れ方と、構図の工夫を具体的にご紹介していきます。

それでは、早速見ていきましょう!

視覚だけで完結しない!五感を喚起する構成の基本

鉛筆画中級者の人に求められるのは、単なる写実性を超えた「印象に残る構成力」です。

とくに、観てくださる人の五感に訴えるような作品は、視覚以上の深い感動を生み出します。

たとえば、次の作品では、静かな夜に、フクロウの鳴き声が聞こえてきそうな情景を表現しています。フクロウの存在が、夜の深さを表現してくれるのです。

フクロウのいる風景 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

本章では、視覚だけでなく、聴覚や嗅覚、触覚、場合によっては味覚までも喚起するような構図を取り入れることで、作品の魅力が大きく広がりる点について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

音が聴こえてくるような描写の工夫

風に揺れる草原や、水面を打つ波の動きなど、音を想起させるモチーフを選ぶと、視覚を超えた体験が得られます。

例えば、同じ方向に傾いた草の群れを描くことで、風が吹き抜ける「音の気配」を演出できます。

また、リズム感のある反復やパターンを用いることで、ざわめきやさざ波などの音を感じさせる効果も生まれます。

次の作品では、波の音や遠くの「カモメ」の声さえも、聞こえてきそうな感じがしませんか?

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

香りを伝えるモチーフと配置

ラベンダーやローズマリーといった香りを連想させる植物、切りたてのレモンや焼きたてのパンなどの静物は、嗅覚に働きかける力を持ちます。

構図としては、モチーフを画面の一部にやや控えめに配置し、周囲に余白を設けることで、香りが空間に漂っているかのような印象を与えることができます。

背景をぼかしたり、空間の広がりを暗示することで、香りの余韻を感じさせるのも有効です。

次の作品では、切り分けたリンゴから香りを感じませんか?

林檎 F3 2019 鉛筆画 中山眞治

触れたくなるような質感表現

視覚的な質感は、触覚を強く刺激します。

たとえば、ふわふわとした毛布、ザラザラとした石の表面、濡れた葉の光沢など、鉛筆のタッチや濃淡の工夫によって「触れた感触」を描写できるのです。

線の方向や濃さ、ぼかし方を繊細に調整することで、温度や湿度までも感じさせるような質感が表現可能になります。

細やかな描写は、作品にリアリティーを与え、想像をより強く刺激しますが、次の作品でも窓から差し込む光がキッチンの「シンク」のうえで反射しています。触れてみたくなるような「つるっ」とした感触を描きました。

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

感覚を重ねて構成に深みを与える

一つの作品に、複数の感覚要素を取り込むことで、作品はさらに印象的になります。

たとえば、古びた木製の椅子に花が一輪置かれている場面では、木の軋む音や花の香り、木肌のざらつきなどが同時に想起されます。

このように、視覚情報の中に他の感覚が読み取れるような構成を意識すると、観てくださる人の記憶に深く刻まれる作品となります。

次の作品は、画面の中の男女の声が聞こえてきそうな気がしませんか?

邂逅Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

視覚だけで終わらせず、他の感覚を自然に呼び起こす構成を意識することは、鉛筆画中級者にとって重要なステップです。

観てくださる人の「記憶」に残すための感覚の配置戦略

視覚以外の感覚を構成に取り入れることで、作品が単なる「鑑賞物」から「記憶に残る体験」へと変わります。

とくに、重要なのが、作品の中にどの感覚を、どの位置に、どのようなバランスで配置するかという戦略的な考え方です。

次の作品は、画面の中に「風」の他にも、キャプションに示してあるように、「呼んでもいない予期せぬ訪問者」に対する「戸惑い」を表現しています。

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

本章では、観てくださる人の視線の流れや余韻を意識した配置が、印象の定着に大きく寄与する点について解説します。

視線の導線に沿って感覚要素を配置する

人の視線は、絵の左上から右下へと流れる傾向があります。

この視線の流れに沿って、感覚的なモチーフを段階的に配置することで、自然な印象の蓄積が可能になるのです。

例えば、画面左上に揺れる葉の音、中央に香る花、右下に触感のある布を配置すると、感覚の連鎖がスムーズに伝わります。

次の作品は、夜明けの入り江に吹く爽やかな空気感と、潮騒を感じてもらえるように描きました。

入り江の夜明け 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

また、岸壁を左に少し傾けて動きを出し、その動きを抑えるアクセントとして、その下の図形の水平部分を使い、垂直に立つポールも併せて画面を鎮めています。

一つの主軸感覚に他の感覚を添える構成

すべての感覚を均等に表現しようとすると、作品が散漫になりがちです。

まず一つの感覚を主軸に決め、そこに他の感覚を「添える」ように配置すると、まとまりのある構成になります。

たとえば、「香り」を中心に据え、周囲に「触感」や「音の気配」を補助的に取り入れる構図が効果的です。

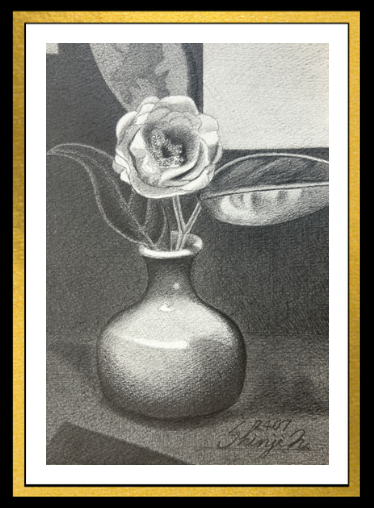

次の作品では、花瓶に活けてある花々の香りを感じてもらいながら、画面右上の「抜け」から差し込む光が花々を明るく照らし、春を予感させる暖かさも表現しようとしています。

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

この構図では、√3分割の構図を使って、その構図の一部分もそのまま「抜け(※)」として用いながら、全体を構成しています。

-220609.png)

※ 「抜け」とは、画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人に画面上の息苦しさを解消できる効果があります。

感覚の対比で印象を強化する

同じ種類の感覚でも、異なる印象を組み合わせることで深みが増します。

たとえば、冷たい金属の触感と、あたたかな布の触感を一枚に描けば、観てくださる人の感覚は対比によってよって敏感に反応します。

香りにおいても、甘い香りとスパイシーな香りを対比させることで、より鮮烈な印象を与えることができます。

次の作品は、静と動の対比を行っています。静である花と、戸外を飛ぶ鳥との対比です。この作品は、画面手前の花を観て、次に画面右上の「抜け」を観て、さらに視線を画面左上の「抜け」へを導いています。

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

空間の余白が記憶を定着させる

感覚を配置する際には、あえて「空白」を残すことも大切です。

詰め込みすぎた構図では、情報が流れてしまいますが、余白は観てくださる人の想像力を引き出し、印象を内面に沈めて定着させる働きをします。

とくに、嗅覚や聴覚のような感覚は、余白の中でこそ豊かに想起されます。

次の作品も、「抜け」から差し込む暖かい陽光が、「杉」の新たな新芽に当たっています。

誕生2023 F4 鉛筆画 中山眞治

視線の動きと感覚の配置を意識することで、作品の印象が観てくださる人の中に深く残せます。記憶に残る鉛筆画を目指すためには、感覚の配置戦略という視点から構成を練ることが欠かせません。

音や香りを想像させる「視覚的な仕掛け」とは?

鉛筆画はあくまで視覚表現ですが、巧妙に視覚情報を使えば、音や香りといった他の感覚を強く想起させることが可能です。

これは、視覚が持つ想像力の喚起力によるものであり、演出次第で作品の印象を大きく変える鍵となります。

次の作品は、潮騒・潮の香・鳥の鳴き声などを要素にして制作しました。

ふと見た光景Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

本章では、視覚以外にも観てくださる人へ印象を残す方法について解説します。

線の方向性とリズムで音をつくる

同じ形でも、線の方向や長さ、間隔を変えるだけで「音の気配」が生まれます。

風の音を感じさせたのであれば、斜めに流れる柔らかい線をリズミカルに描く。雨音なら、垂直に落ちる短い線を密集させる。

リズムや、動きのニュアンスを視覚的に表現することで、音を想像させる演出が成立します。

次の作品でも、画面左上から伸びている雲の方向や、沖に観えている船や、手前に飛んでいる鳥のすべてが、画面左から右に向かって進んでいます。ここでも、潮の香・潮騒・風の音・鳥の羽音などをイメージして制作しています。

ふと見た光景Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

香りの動きを表すぼかしと空間演出

スズラン 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

香りを感じさせるには、直接的な描写よりも空間の「漂い」を表現すると効果的です。

花の周囲を軽くぼかし、輪郭をあいまいにすると、香りが空気中に溶け込むような印象を与えられます。

また、画面の一部を意図的に曖昧にすることで、香りが拡散している様子を示唆できるのです。

観えない存在を示す制作手法の活用

光の筋、煙や影など、目に観えるが実体のない要素を使って「観えない感覚」を想起させる方法もあります。

焚火の煙が空に立ち上っていく様子は、暖かさや匂い、そして空間の奥行きまでをも含む多感覚的な印象を与えられるのです。

鉛筆ならではの、濃淡とタッチの工夫で、こうした効果を丁寧に描き分けましょう。

次の作品では、朝霧の中の植物の芽を描いていますが、ここでも「早朝の静寂」を表現しています。

国画会展 入選作品 誕生2008-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

余白とコントラスト(明暗差)で想像の余地を作る

誕生2019-Ⅱ F6 鉛筆画 中山眞治

香りや音の表現には、「描かない部分」こそが鍵になります。

何も描かれていない空間や、背景とモチーフの明暗差は、観てくださる人の想像力を刺激し、観る以外の感覚を呼び起こすきっかけとなるのです。

情報を制限し、解釈の余地を残すことが、印象的な感覚表現につながります。

視覚的な仕掛けを通じて他の感覚を呼び起こすことで、作品の世界に深みが増します。描かれていないものを「感じさせる」ことこそ、鉛筆画中級者が目指すべき表現の到達点です。

触感の表現で作品に「手ざわり」を与える方法

家族の肖像Ⅱ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

触感の再現は、視覚的な鉛筆画でありながらも、観てくださる人の身体感覚に直接働きかける重要な要素です。

柔らかさ、ざらつき、冷たさなどを想起させる描写は、画面にリアリティーと没入感をもたらします。

本章では、触覚を視覚に変換する方法を具体的に観ていきます。

線の密度と方向で質感をつくる

触感は、線の密度や方向を調整することで表現されます。

布や毛などの柔らかい素材は、流れるような繊細な線を重ねることで、輪郭を柔らかくできるのです。

一方で、石や金属などの硬い素材は、シャープで直線的な線を使うと、それらしい感触が伝わります。鉛筆の筆圧やタッチの違いを意識することが重要です。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

明暗とエッジで立体感を強調する

触覚を想起させるには、光と影の表現も欠かせません。

凹凸のある面に沿ってできる陰影や、エッジの鋭さを描くことで、表面の硬さや滑らかさを視覚的に伝えられます。

光の当たる部分を滑らかにぼかし、影の部分はやや強く描き込むことで、より明確な質感を演出できます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフの接触関係を描く

手で持つ、載せる、重なるといったモチーフ同士の「接触」の描写は、観てくださる人の中で触覚の再現を引き起こします。

たとえば、手のひらに包まれた果物の表現では、柔らかさや温度までも感じさせることが可能です。

描かれていない「手」の存在も、構図次第で自然に想像させることができます。次の作品を参照してください。

遠い約束Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

一部を曖昧にすることで想像を誘う

すべてを明確に描くのではなく、一部の輪郭やディテール(詳細)を省略することで、観る人の想像力に訴えます。

たとえば、毛布の輪郭をぼかすことで、その柔らかさを想起させることができます。触感はあくまで感覚の記憶に依存するため、想像を働かせる余白が効果的です。

次の作品の羽根の部分でも、曖昧な描き方をしています。参照してください。

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

視覚でありながら、触覚に訴える表現は、画面に奥行きと親密さを与えます。鉛筆画中級者の人にとって、手ざわりを感じさせる鉛筆画は表現力の飛躍的向上をもたらす要素となります。

感覚の統合で生まれる「物語性」とは?

五感を別々に表現するのではなく、複数の感覚を一つの画面に統合することで、作品に物語性が宿ります。

感覚の交差は、時間や場面の広がりを感じさせ、観てくださる人の中に一枚の作品を超えたイメージの流れを作り出します。次の作品は、観る以外にも「仔狼」の遠吠えも聞こえて来そうでしょ。^^

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅡ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、複合した五感を制作画面上に取り込むための、構成の仕方について解説します。

シーンとして感覚を構成する

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

一つの場面設定に複数の感覚を取り込むことで、作品は「瞬間」から「物語」へと変化します。

たとえば、朝のテラスに置かれたカップから湯気が立ち上り、パンの香ばしい匂いが漂い、遠くから鳥の声が聞こえる構図は、静かで豊かな生活感を想像させます。

これらを鉛筆だけで演出するには、光の表現やぼかし、構図の配置が要となります。

時間の流れを示す感覚的要素

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

感覚を組み合わせることで、時間の推移を視覚的に描写することが可能になります。

たとえば、木漏れ日と舞う花びらを組み合わせることで、風の音や昼下がりの香りを感じさせ、穏やかな午後の時間が流れていることを伝えられます。

時間を意識した感覚の統合は、画面に静かなドラマを生み出します。

観てくださる人が「物語」を想像できる構図

感覚の統合により、観てくださる人は、描かれていない部分にまで想像するようになります。

たとえば、濡れた傘と足跡だけが描かれた構図は、雨の音や湿った空気、帰宅途中の情景までも想像させます。

このように、感覚は観てくださる人の想像力と物語構築を誘導する、重要な手がかりとなります。

次の作品では、画面左下の角に、この画像ではよく観えていませんが、今まさに地面を割って出た植物の芽があります。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

そして対角線に沿って、完全に地中から抜け出た芽、さらにそこから育った主役である植物の芽(エンドウ豆)の3つによって「生命誕生のリズム」を表現しているのです。

また、この作品では、主役の背景に死の象徴である「枯葉」も配置して、生と死の対比を行いながら、画面右端の「タバコの吸い殻」も手伝って、観てくださる人の視線を画面左下から画面右上の角へと導いています。

情緒と記憶を結びつける演出

五感は情緒と深く結びついており、過去の記憶を呼び起こす力を持ちます。

そのため、懐かしい感覚を誘う描写は、観てくださる人の感情を大きく動かす可能性があるのです。

たとえば、祖母の家の縁側や、夏祭りの風鈴などは、視覚以外の記憶と結びついて、物語性を強める要素となります。

次の作品では、擬人化した傘を描いていますが、「その二人の出逢いはある雨の夜だった」なんて物語も思い浮かびますよね。^^

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

感覚の統合は、作品に時間・空間・感情を含ませることを可能にしてくれます。これはまさに鉛筆画中級者が次のステージに進むための「物語性」を獲得するための表現です。

練習課題例(3つ)

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は、練習すればするほど上達できますので、是非試してみてください。

課題①:風の音と香りを感じさせる静物構成を描く

ラベンダーの小さな花束が風で揺れている様子を描きます。

葉や茎の傾きで風の動きを示し、周囲に柔らかいぼかしを加えることで香りが漂う空間を演出しましょう。

参考画像

課題②:触感の違いを同じ画面で対比させる構成を描く

柔らかな布と、ざらついた石を同じ画面に配置し、両者の質感を鉛筆だけで描き分けます。

線の密度や方向、陰影の描き方に違いをつけて、観てくださる人が手で触れたくなるような表現を目指してください。

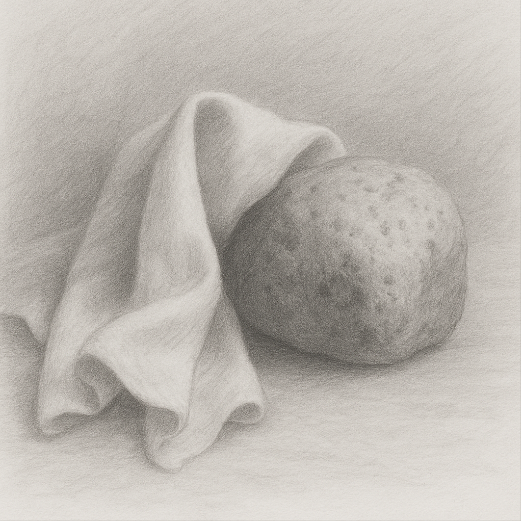

参考画像

課題③:五感の統合で物語を感じさせる構成を描く

古びた木の椅子と、湯気の立つカップ、背景に風が吹くカーテンを配置し、時間の流れと空気感を伝えます。

音・香り・触感をすべて想像させるような構成を目指し、観てくださる人に物語を想起させましょう。

参考画像

まとめ

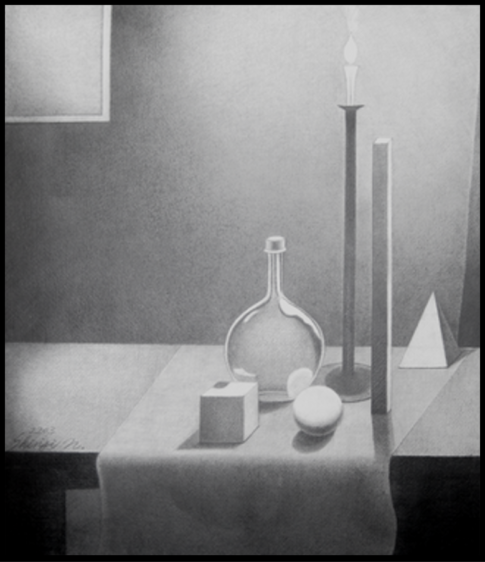

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、さらに表現力を高めるためには、視覚表現に加えて他の感覚を喚起する構成が不可欠です。

観てくださる人の記憶に深く残る作品とは、視覚だけでなく、音や香り、触覚、場合によっては味覚までも想像させる作品です。

それらを自然に取り込むことで、作品は単なる写実を超えた「体験」へと昇華します。以下に、この記事で紹介したポイントをまとめます。

- 視覚以外の感覚を呼び起こす構図を意識することで、作品の印象が強くなる。

- 音や香りを想像させるには、線の方向やリズム、ぼかしなど視覚的な仕掛けが有効。

- 触感の表現では、線の密度や質感の違いを明確に描き分けることが重要。

- 感覚をバランスよく配置することで、観てくださる人の視線誘導と記憶への定着が図れる。

- 複数の感覚を重ね合わせると、作品に時間や物語性が生まれる。

- 空間の余白や曖昧な描写が、観てくださる人の想像力を高め、感情移入を誘発する。

- 感覚は情緒や記憶と強く結びついており、感情的な共鳴を生むカギとなる。

これらの要素はすべて、構図やモチーフの配置、描き込み方によって導き出すことが可能です。

大切なのは、技術的な完成度だけを追うのではなく、作品を通じて観てくださる人に何を「感じさせたいのか」を構想段階から意識することが必要になります。

その結果、作品には奥行きと空気感が宿り、五感に訴える印象的な構成が生まれるのです。

今後の制作においては、感覚の融合を一つのテーマに掲げ試行錯誤を重ねることが、さらなる成長への確かな一歩となるでしょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

感覚の広がりが、作品そのものの世界観を豊かにし、存在感を何倍にも高めてくれます。