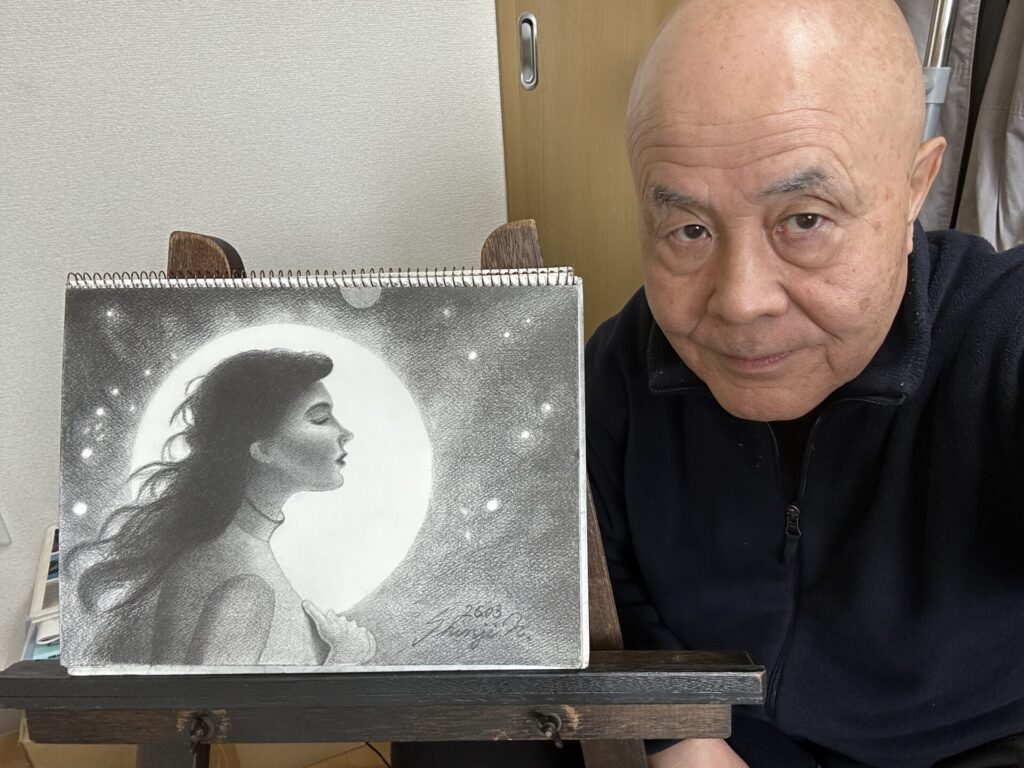

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、個展を開催する際、作品の魅力を最大限に引き出すには「どの画廊で開催するか」が極めて重要です。

しかし、画廊の中には、見かけは立派でも運営姿勢や契約内容に問題を抱えているケースもあり、作家にとって不利益となることもあります。

個展は単なる展示の場ではなく、鑑賞者や評価者とつながる大切な出逢いの場でもあります。だからこそ、画廊を選ぶ際には表面的な情報だけでなく、その内実まで深くチェックする必要があるのです。

この記事では、絶対に選んではいけない画廊の特徴を具体的に挙げながら、安全で信頼できる画廊選びのための知識を提供します。

それでは、早速見ていきましょう!

作品への理解が浅い画廊は避けるべき理由

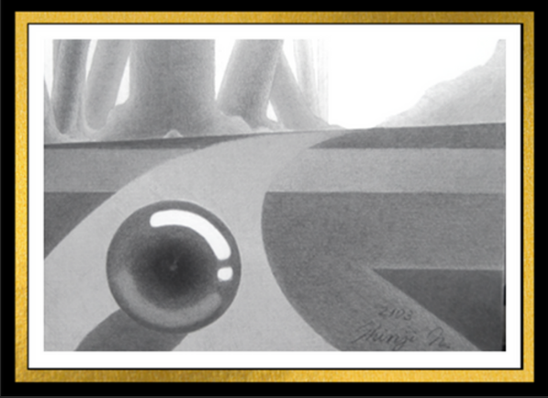

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

個展の開催において最も避けるべき画廊のひとつが、作品に対する理解や関心が極端に浅い画廊です。

画廊は、単なる貸しスペースではなく、作家の表現を支え、鑑賞者との橋渡しを担う場であるべきです。

しかし、実際には「とにかく貸せばいい」「空いている日を埋めればいい」と考えている画廊も存在し、こうした場所を選ぶと、個展の意義そのものが薄れてしまう恐れがあります。

あるいは、その画廊の顧客に少しでも売れればいいと、安易に考えているところも多いと聞きます。貸し画廊として収益をあげて、作品が売れてさらに利益につながればいいと考えている程度のところが多いということです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

展示の意図を無視した陳列の危険性

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

作家が緻密に設計した展示構成を無視し、空いている壁に単に順番に並べるだけの画廊は要注意です。

作品の並び方には、作家の考えた視線の流れやテーマの移り変わりなど、鑑賞者に伝えるための意図が込められています。

しかし、それにもかかわらず、それらを全く考慮せず「ただ壁を埋める」ような設営をされてしまうと、作品の魅力が損なわれるだけでなく、鑑賞者の作品に対する味わい方も、中途半端なものになってしまいます。

実際に設営の相談時、スタッフが配置図や照明の位置などに関心を持たない場合には、早い段階で再考すべきです。

作風やテーマに対する無関心な対応

-F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

面談時に、こちらの作品のテーマやモチーフについて質問が一切なく、「とにかく飾ってください」「売れればいいので」などの言葉が出てくる画廊は、創作活動に対する理解が薄いと考えられます。

個展は商業的な側面もありますが、芸術作品を社会に問いかける表現の場でもあります。

作家の表現方法に、敬意を持たない画廊に展示を任せると、単なる在庫販売のような空間となり、鑑賞者や画廊の顧客との対話も生まれません。

ジャンルや作風の不一致を無視する営業体質

F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

抽象表現を専門に扱っている画廊に、具象画を持ち込んだにもかかわらず、何の説明もなく「空いているのでどうぞ」と即答されるようなケースも注意が必要です。

ジャンルの整合性を軽視する姿勢は、その画廊が展示内容よりも収益の埋め合わせを優先している可能性を示しています。

鑑賞者層との不一致によって、せっかくの作品が、無反応のまま終わってしまうことにもつながります。

画廊が作品の内容や表現意図に関心を持ち、展示プランについて丁寧に向き合ってくれるかどうかは、個展を成功に導くうえで極めて重要なポイントです。

形式的な貸出ではなく、共に展示を作り上げていくパートナーとしての姿勢が見られない画廊は、たとえ費用が安くても避けるべきです。

契約内容が不透明な画廊には注意すべき理由

青木繫記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

個展を開く際に、契約を結ぶことは当然ですが、その内容があいまいだったり、口頭説明だけで進行するような画廊には注意が必要です。

契約に関する書類の提示がない、条件が曖昧なまま日程だけを押さえようとする画廊は、後々トラブルを招くリスクが高まります。

個展終了後に、想定外の費用を請求されたり、作品の扱いに関して責任を取らない姿勢が見える場合には、作家として大きな損失につながりかねません。

料金体系が不明確なまま予約を促す対応

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画廊の中には、「とりあえず内金だけ入れておいて」と言って、契約書を交わさずにスケジュールを確定させようとするケースがあります。

会場費に含まれる内容(照明設置、案内状印刷、搬入サポートなど)が明示されず、後日オプション扱いとして追加請求されることもあります。

見積書や契約書の交付を求めても渋るようであれば、その時点で信頼に足る相手ではないと判断すべきです。

売上マージンや手数料の記載が曖昧

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

作品が販売された場合の手数料率や、支払いスケジュールについて明記されていない、あるいは「だいたい〇〇%くらいです」と口頭で済まそうとするのも典型的な問題例です。

販売額の何割が画廊に入り、いつ作家に入金されるのかは、必ず書面で明文化されていなければなりません。

特に、委託販売形式で長期的に作品を預けるような場合は、責任の所在をはっきりさせることが重要です。

契約書なしで開催を進行しようとする危険性

.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

展示会までの段取りが進む中で、「細かいことはあとで決めましょう」と言いながら一切書面を交わさないまま搬入日を迎えるような画廊も存在します。

仮にトラブルが起きた際、証拠が残らず作家側が不利になる可能性があります。また、会期途中で中止になった場合の、返金規定なども契約書がなければ一切保障されません。契約は双方を守るものであることを忘れてはなりません。

契約内容が不明確なまま展示を進めると、展示費の不透明な上乗せや販売利益の未払いといった問題が発生することもあります。

こうしたリスクを避けるためには、契約書や見積書をしっかりと取り交わし、内容に納得したうえでサインする姿勢が求められます。

初回の説明時に、書類の有無や詳細を丁寧に説明してくれる画廊であれば、信頼できる判断材料になります。

画廊選びでは、契約という最も基本的な信用構築の仕組みが整っているかどうかが重要な判断基準の一つです。

集客や告知をすべて作家任せにする画廊の落とし穴

国画会展 新人賞 誕生2007-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

個展の開催においては、画廊と作家が協力して集客・告知を行うことが理想的です。しかし、実際にはすべてのプロモーションを作家に丸投げする画廊も存在します。

これでは展示の目的が果たされず、来場者が少ないまま終了してしまう可能性があります。画廊側に集客の責任意識がない場合、その姿勢は展示の質や作家への配慮にも表れます。

こうした画廊を選ぶことは、作品の評価機会を失うことにもつながります。

画廊独自の集客ルートが存在しない

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本来、画廊は自らの顧客リストや常連コレクター、業界関係者などとのネットワークを活かして来場者を呼び込む役割を持ちます。

しかし中には、SNSのアカウントすら持たず、独自のメーリングリストも存在しない画廊があります。

このような画廊は、作家にとっては単なる「壁貸し業者」であり、プロモーション活動のパートナーとは言えません。画廊の宣伝力を見極めるには、過去の個展の来場者数や広報方法について確認することが有効です。

DMやプレスリリースの発行がすべて有料オプション

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

画廊によっては、案内状のデザインや発送、プレスリリースの作成・送付をすべてオプションとして別料金で提供することがあります。

それ自体は問題ではありませんが、その費用が極端に高額であったり、説明がないまま勝手に請求されたりするケースは要注意です。

しかも画廊側は、それらを一切の効果検証もせず、形だけ提供する場合もあります。価格だけでなく、どのような媒体に対して、いつ配布されるのかを確認することが重要です。

SNSやホームページでの紹介すら行わない画廊

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

個展の会期中にもかかわらず、画廊のSNSアカウントで開催中の展示にまったく触れていなかったり、ホームページにも詳細が掲載されていないようなケースも見受けられます。

このような対応は、展示そのものに対する姿勢の表れでもあり、作家への無関心を象徴しています。

特に昨今では、オンライン上の情報が来場の動機になることが多いため、広報の不在は集客の不在を意味します。

告知や集客において画廊が完全に無責任な体制である場合、展示は「開催しただけ」で終わってしまいます。個展は見てもらうことで初めて意味を持ちます。

契約前に、画廊がどのような広報活動を行ってくれるのか、過去の実績やネットワークについて具体的に質問しておくことが不可欠です。

作家の努力だけでは限界があるからこそ、画廊が積極的に展示を広める意思を持っているかどうかが、最も重要な見極めポイントの一つになります。

社会的責任を果たさない画廊がもたらす長期的リスク

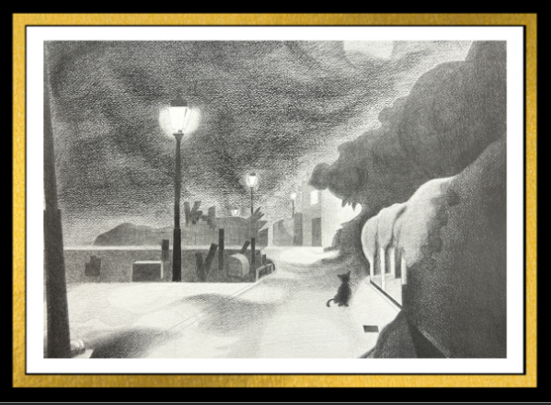

国際美術大賞展 マツダ賞 静かな夜 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

画廊は、単に作品を飾る場というだけでなく、地域や社会とつながる文化的な中継点でもあります。

特に現代では、アートが人々の生活や社会課題に関与する力を持つことが再認識されており、画廊にも一定の社会的責任が求められます。

ところが、その意識が欠如している画廊は、作家の活動に対しても無責任で、長期的には作家のキャリアにマイナスの影響を与える可能性があります。

地域との関係構築を無視した孤立的運営

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

社会的責任を果たす画廊は、地元の学校や福祉施設との連携、ワークショップの実施、地域イベントとの協力など、文化を媒介にしたネットワークを築いています。

一方で、閉鎖的に運営されている画廊は、地域住民の存在を意識せず、展示が自己完結してしまい、来場者が限定的になります。

そうした場で個展を開いても、継続的なファンの獲得や地域に根ざした支持が生まれにくいのが現実です。

展示テーマに対する責任を回避する姿勢

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

例えば、社会的なメッセージを含む作品や、差別や環境問題を取り上げた展示に対して、「うちではトラブルになりそうなのでやめてほしい」と過剰に制限する画廊があります。

表現の自由と、公共性のバランスをとることは確かに難しいですが、問題を避けるためだけに内容を抑制しようとする画廊は、作家の発信力を制限する存在になってしまいます。

むしろ、社会性のある展示を積極的に支援する画廊こそが、文化の担い手としての責務を果たしていると言えるでしょう。

作家に対する倫理的配慮の欠如

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

社会的責任とは、来場者だけでなく作家に対する配慮も含まれます。

たとえば、展示が終わった後に作品が乱雑に保管されたり、無断で再展示されたりするような行為は、作家の人格権を損なうものであり、深刻な信頼問題を引き起こします。

さらに、個展期間中に作品を汚されたり、破損された場合の補償制度が用意されていない画廊は、その責任を果たしているとは言えません。

社会的責任を意識していない画廊は、短期的には問題がなく見えても、作家の信頼や評価の蓄積という観点で大きな損失を生み出します。

現代のアートシーンでは、社会との関係性がますます重視されているため、画廊選びの際には、その画廊がどれだけ公共性や倫理性に配慮しているかを見極めることが必要です。

継続的に活動していくためには、文化の一員としての責任感を持った画廊との関係が、不可欠な基盤となるのです。

展示後のフォローや関係構築を怠る画廊は信用できない

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

個展が終了した後こそ、画廊と作家の関係が本当に試される時です。

個展を単なる「イベント」で終わらせるのではなく、継続的な関係として育てていく姿勢を持っているかどうかが、画廊の真価を示します。

しかし、一部の画廊では、展示が終わったとたんに連絡が途絶えたり、作品の返却が雑に扱われたりする例も見受けられます。

こうした対応は、作家にとって精神的にも実務的にも大きなストレスとなり、今後の創作意欲に影響を与える可能性もあります。

展示の振り返りや評価が一切行われない

第3回個展出品作品 暮らし 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

展示期間中の来場者数や販売状況、感想などを集計・共有することは、作家にとって非常に有益な情報です。

しかし、まったく報告がないまま終了し、今後の改善につなげる材料すら与えない画廊では、学びや成長の機会が失われます。

本来であれば、終了後に簡単なミーティングを設けたり、アンケートの結果を共有するなどの姿勢があるべきです。そうした対応がない画廊は、作家の未来を考えていないと言っても過言ではありません。

作品の返却がずさんで責任を取らない

第3回個展出品作品 駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

展示後に、作品が傷ついた状態で戻ってきたり、包装が雑だったりするケースは少なくありません。

中には、搬出日に勝手に作品を一箇所にまとめて置いておくだけで、確認も立ち合いも行わない画廊もあります。これは作品への敬意の欠如であり、重大な信頼喪失につながります。

さらに、作品が破損していた場合に責任を問えない契約内容になっていることもあり、搬出対応まで含めた信頼性が問われる場面です。

今後の展開に関心を示さない画廊の姿勢

路傍の花Ⅲ F6 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

良い画廊であれば、次の展示や他作家との交流の機会、他のギャラリーとの橋渡しなど、将来に向けた提案や情報共有があります。

ところが展示終了後、一切の連絡が絶え、まるで「終わったから関係も終わり」といった態度を取る画廊もあります。

このような画廊は、作家のキャリア形成を支える意識がまったくなく、単発の収益しか見ていないと判断せざるを得ません。人との関係を大切にする画廊こそ、今後も付き合っていく価値があります。

個展終了後の対応には、画廊の本質的な姿勢が顕著に表れます。フォローが丁寧な画廊は、作家を長期的なパートナーとして大切にしており、それが信頼関係や評価へとつながっていきます。

一方で、終わった瞬間から冷たくなるような画廊は、どれだけ展示中の印象がよくても、本質的には信用すべきではありません。

展示後のやり取りを軽視しない画廊を選ぶことが、作家活動の未来を支える確かな選択になります。

前回筆者が開催した個展で、実際に起こった重大な問題点のある画廊とは?

第3回個展出品作品 旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

画廊との付き合いは、実際に会期を全て終了させてみないと分からないことが多くあるものです。

本章では、筆者自身が体験した信じられないくらいの、実際に起こった内容について詳述します。

画廊探しの当初の状況

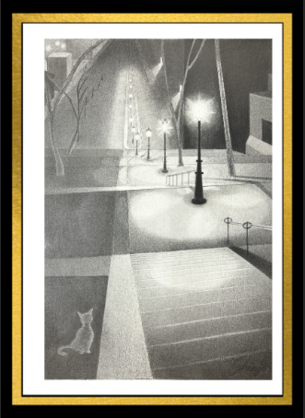

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅲ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

筆者は、2024年の2月に、20年以上久しぶりの第3回目の個展を開催することを決意して、銀座の画廊を探し始めたのです。

その中で、筆者の希望に合致する画廊が見つかりました。その画廊は、銀座6丁目にある、公衆トイレのすぐ裏手の、1Fで営業している画廊でした。

東銀座駅にも近く、人通りの多い場所に面していましたので、その時点で、複数の画廊を訪問した中では一番理想に近いこともあり、良好な感触を得ました。

初回訪問時には、日美展での「(大賞)文部科学大臣賞」を受賞した時の図録を示して、ここで個展を開催したいと伝えながら、個展を開催したい日程を尋ねると、空いていることが分かりましたので即決した次第です。

そして、このギャラリーで個展を開催できれば、その後も引き続き隔年で開催してゆくつもりでいたので、そこの支配人には下手に出て、丁重な姿勢で接することにしました。

しかし、その後も電話連絡や何回か打合せへ行くたびに、その支配人の「何とも言えぬ違和感のある表情」を何度も見ていましたが、細かいことは気にしないようにしながら月日は流れて、いよいよ搬入当日を迎えました。

そして、搬入の際に、この支配人は運び込んで、床に置いてある私の作品の数々に一瞥するや、「何とも言えない嫌な顔」をしたのです。

この時点でも、本当は、せっかく持ってきたのだから全部飾りつけしたいと思っていましたが、また「何とも言えない嫌な顔」をされたので、「何なんだろう」と思いましたが、それも気にかけないようにして飾り付けを行いました。

しかし、この支配人からすると運び込んだ作品数も多かったようなので、全部飾り切れずに2点、持ち帰ることになりました。

何しろ、これからもこの画廊で隔年の個展を開催を考えていたので、「この支配人の機嫌を損ねることはしないように」と仕方なく持ち帰ったのです。

画廊支配人の信じられない態度とは?

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

そして、個展開催初日から3日目までを終えて、4日目の午前11時頃に、今後の個展の予約をしようと、支配人に「先走ってすみませんが、次回の個展の予約をしたいのですが」と申し出ました。

ところが、いきなり顔をしかめて「厳しいですね」と言われたので、私の態度などが気に障ったのかと思い、「私の態度に何か問題がありましたか?」と尋ねました。

しかし、支配人は個展会場の中央付近まで出て来て、反り返って、私の作品を見据えながらこう言いました。

「中山さんの作品はクオリティーが低い」というのです。続けて「プロとアマの中間には太い川が流れていて、中山さんの作品はその川を超えていない」と言われました。

そして、「どこがどうとは言葉に出しては言ませんが、これ以降の個展の開催は無理」とのことでした。

また、私はたくさん賞を取っているがそれでもダメですかと聞いたところ、「それは主観でしょ」「そういう問題ではなく、なぜこれを描くのか、自分自身を掘り下げる意識が必要」とのこと。

しかし、公募展での入選や入賞は、多くの審査員による客観的な結果であって、決して私の主観ではありません。

聞けば、支配人は某三流の美術大学の出身とのことであり、この話をしたその日の終わりまでの時間と、会期をあと2日残している時点であり、招待状もたくさん配布していることもあり、はらわたの煮えくり返る思いを必死に我慢しました。

それは、会期中に何かトラブルがあれば、「即刻中止して費用も返さない」と使用規定に書き込まれていたことを瞬時に思い出したからです。

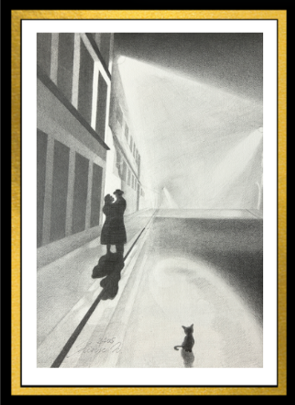

屈辱と不便や不快にたえなければならなかったストレス

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅴ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

ここで、強く反論した場合に、招待状を送った多数の人々が来てくれる可能性が高い中で、個展を中止させられては、私の信用問題になります。

また、来場してくださる人々に迷惑がかかると思い、プライドを傷つけられたというか、「心にざっくりと傷を負わされた」辛い思いに駆られながらも、我慢することにしました。この夜は、悔しくてろくに眠ることができませんでした。

我々出展者は、そもそも「お客」であり、会期を2日も残して、会期の4日目の当日の午前中に、画廊の支配人が口にすることでしょうか。さらには、一流の美大出身というのなら少しはわかりますが、そうではありません。

こんなことを言われるのであれば、会場を予約する際に、当初図録を持参して、観てもらってから申し込みをしたのであり、意に沿わないのであれば、画廊はその時点で断ればよかったはずです。

それをこんな形で、出展者を見下す・さげすむようなことは、有ってはならないことで、この支配人の人間性に大きな欠陥がある事は明白であり、ほとんど犯罪行為と同義ではないでしょうか。

また、会期中出展者は、当然この画廊のトイレを使うことになりますが、雑然とした事務所と併設のバックヤードで、トイレの入り口にまでモノがあふれかえって、トイレのドアが開けづらい状況でも知らん顔です。

尚、手を洗った後の手をぬぐう紙などが切れていてもそのままでした。この件は翌日になってもそのままだったので、こちらから伝えると、ようやく重い腰を上げるといった具合でした。

そして、当初この支配人は、個展会場の出入り口を使わずに、ビルの通路に直接出られる勝手口から出入りしていたものが、このやり取り以降は、会期中に個展会場を平然と横切って事務所に入ることなども行っていました。

結局この「クオリティーが低い発言」の件について、この支配人から最後まで一言のお詫びもなく、会期中では客であったことに対するお礼などもなく、憮然とした態度で完全に出展者(お客)の筆者を見下す失礼極まりない対応でした。

搬出の際には、終了時に、こちらから「お世話様」と声をかけた際にも、「独特の嫌そうな顔」でうなずき、この支配人は一段高いところから筆者を、さげすんだ目で見おろしているような態度でした。

このような状況のため、他の出展者も同じように傷つくことがあってはならないことなので、広く注意喚起すると同時に情報を共有する必要性を感じた次第です。

尚、今回の個展では、国内最大の公募展を開催する絵画団体の会員の先生に、この話をしたところ、「中山さんの作品は充分個展をやっていくだけのクオリティーがあるから心配しないでよい」と言っていただけました。

そして、絵画団体をかつて2つ統括していた大御所の先生からも、「いい仕事をしている。君の作品は、シュルリアリズムだね。あまり手掛けている人は多くないから、この先も頑張りなさい。」と言っていただけました。特に評価して下さった作品は、次の通りです。

-誕生2023-Ⅱ-F30-2-1024x740.png)

第3回個展出品作品 日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

また、年間5000枚以上絵画を鑑賞している、年配のコレクターの人からも、「良く描けている」と評価してもらえました。特に、次の2点の作品を評価していただけました。

第3回個展出品作品 誕生2020-Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

これらの、貴重な意見で崩れ折れそうなプライドをどうにか立て直すことができました。

これから個展を開こうとして、画廊を探しているあなたには、このような辛い思いはしてほしくありません。納得のいく優良な画廊は、多くはないので注意が必要なのです。

まとめ:信頼できない画廊の特徴と選ばないための実践ポイント

第2回個展出品作品 ランプの点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

個展を開催する際、画廊の選択は作品の評価や作家の将来に直結する重大な要素です。一見問題なさそうに見える画廊でも、運営方針や対応に問題がある場合、作家側が大きな不利益を被ることになります。

表面的な情報や安さに惑わされるのではなく、実際の対応や姿勢を細かく確認しながら選ぶことが不可欠です。以下に、これまで解説してきました「絶対に選んではいけない画廊」の特徴を整理し、見極めポイントとしてまとめます。

また、画廊を決める際には、できるだけたくさんの作品画像を持参して、問題ないかどうかをよく確認することが大切です。私のように、ひどい目に合わないように注意しましょう。

避けるべき画廊の特徴(チェックリスト)

- 作品の意図や作風に興味を示さず、展示配置もすべて任せきりにしてくる。

- 契約書の提示がなく、費用やマージンが口頭のみで進行される。

- 告知や集客を作家任せにし、画廊独自の広報手段が存在しない。

- 地域社会や文化との関わりを持たず、展示テーマにも無責任な対応を取る。

- 展示終了後、振り返りもなく、作品の扱いや返却もずさんである。

- 初回訪問時には、画廊責任者とよく話し合い、何か違和感を感じる、あるいは、「個展をさせてやる」感を出す。

これらに当てはまる画廊は、たとえ立地や費用の面で魅力的に見えても、長期的な作家活動にとっては信頼すべき場所ではありません。

特に、契約内容が曖昧だったり、展示後の対応が機械的だったりする場合、見えないところで多くの機会損失が生じます。

作家と作品を真摯に扱う画廊であれば、初回の問い合わせや打ち合わせの段階で誠実さや関心が伝わってくるはずです。

初めての個展であればなおさら、過去の展示実績や来場者の口コミ、画廊のホームページでの発信内容などを調べ、複数の候補を比較検討することが大切です。

個展とは単に作品を並べるだけでなく、作家の考えや表現を社会に届けるための重要な発信機会です。その機会を無駄にしないためにも、選ぶ画廊には慎重であるべきです。

信頼できる画廊と出会えたとき、初めて作品は正当に評価され、次の展開へとつながる道が開かれます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

初回の打ち合わせ時点で、作品に対する質問や設営への関与があるかを確認することが、失敗しない画廊選びの第一歩になります。