こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画で公募展に入選したいけれど、どんなテーマを選べばよいのか、どんな表現が求められるのかと考え込んではいませんか?

この記事では、初心者の人でも実践しやすいテーマ設定のコツと、審査員の心を掴む表現力の高め方についてご紹介します。

評価される作品には、明確な「意図」や「構成力」があり、観てくださる人に印象を残す技術が必要になるのです。

実際に入選経験のある作品の傾向も交えながら、あなたの鉛筆画が公募展で評価されるためのステップをわかりやすく解説します。

それでは、早速見ていきましょう!

なぜテーマ選びが鉛筆画の評価を左右するのか?

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

公募展において、作品のテーマは審査員の第一印象に強く影響します。

特に、鉛筆画のようなモノトーンの表現では、色彩豊かな演出ができない分だけ、テーマの意図やメッセージ性が重要になります。

本章では、なぜテーマ選びが作品の評価に直結するのか、その理由と背景を解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

鑑賞者に明確な意図を伝えるため

誕生220-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

テーマが曖昧な場合には、観てくださる人には作品の意味を読み取りにくくなります。

逆に、明確なテーマがある作品は、描写の意図が伝わりやすく、印象に残りやすくなります。

審査員の関心を引くストーリー性

入り江の夜明け 2020 F3 鉛筆画 中山眞治

テーマに物語性があると、作品に深みが生まれます。

審査員も、その背景やメッセージに興味を抱き、評価が高くなる傾向があります。

鉛筆画特有の構成力との相性

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画では、テーマが構成力や陰影、質感の表現と密接に結びついています。

テーマと描写が噛み合っていると、全体の完成度が高く見えます。

初心者におすすめの入選しやすいテーマとは?

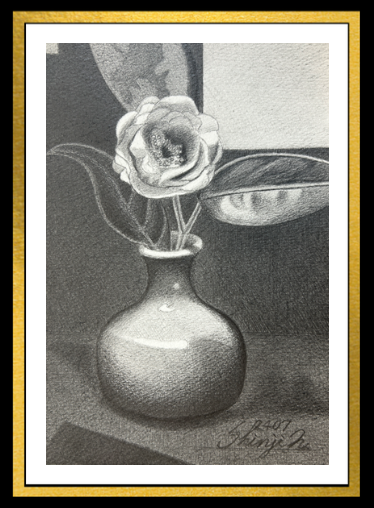

寒椿 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

初心者の人が公募展で評価されるには、あえて複雑すぎないテーマを選ぶことが成功の鍵です。

本章では、鉛筆画初心者の人でも取り組みやすく、かつ審査員の目に留まりやすいテーマの具体例を紹介します。

日常の一瞬を切り取るテーマ

シャクヤク 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

生活の中でふとした瞬間を描いた作品は、共感を呼びやすく、審査員にも印象を与えやすいです。

例えば、「朝の光が差し込む部屋」や「読書中の静かな時間」などが挙げられます。

感情のこもった人物描写

予期失せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

喜びや哀しみといった感情が表れる人物画も、高評価を得やすいです。

特に、鉛筆の陰影を活かした表現が映えます。

静物画で魅せる構成力

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

シンプルなモチーフを複数組み合わせた静物画は、構図や質感の描写が問われるため、実力をアピールしやすい分野です。

そして、静物画に取り組む大きなメリットは、自由な構成ができるということです。あなたが主役にしたいモチーフを決めて、あなたの好きな構図でまとめることができるからです。

初めて公募展に出品する際には、無理に壮大なテーマを狙うよりも、自身の得意な表現が活かせる等身大のテーマを選ぶことが成功の近道です。

伝わる絵に共通する「感情」と「物語性」の表現方法

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

審査員の印象に残る作品には、必ずと言ってよいほど感情や物語が感じられます。

本章では、作品に気持ちや出来事を込めることで、観てくださる人の心に訴えかける力を持たせることができる点について解説します。

感情を込めた視線やしぐさの描写

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

人物を描く際は、目の表情や手の動きに感情を込めましょう。

観てくださる人に、気持ちが伝わるような表情を意識することが大切です。

小物や背景で語る物語

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

ストーリーを補完するアイテムや背景を描き込むと、観てくださる人が状況を想像しやすくなります。

例えば、「誰も座っていない椅子」が喪失感を表すこともあります。また、将来の大切なお相手を待つといった風にも使えますよね。写真館へ行くと、お見合い写真にはそのような構図を取ることがありますから。^^

余白を使った余韻の演出

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

すべてを描き込まずに、あえて余白を残すことで、観てくださる人に想像の余地を与え、印象的な余韻を生み出します。

前掲していますが、次の作品を改めて確認してください。この作品では、空間を広く取りつつ、ロウソクの明かりの広がりを効果的使うことを心がけて制作していますが、そんな感じでも良いのです。^^

感情や物語性を視覚化することは、作品に命を吹き込む作業です。観てくださる人の心を動かすことができれば、それが評価につながる大きな武器となります。

表現力を高めるために必要な構図と描写の工夫

星月夜の誕生 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画での表現力は、構図の取り方と描写の工夫によって大きく左右されます。

本章では、初心者の人でも実践しやすい具体的な方法を紹介します。

構図を研究すべき理由

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

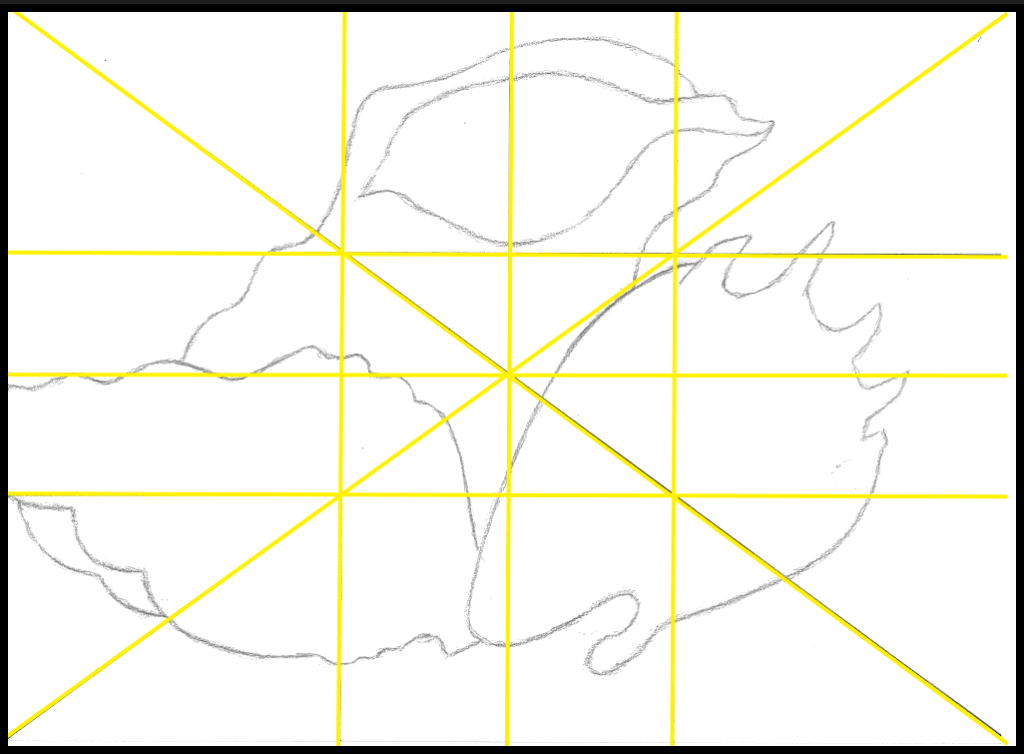

3分割構図を活用する

画面を縦横3分割して、主題をバランスよく配置すると、安定感のある構成が生まれます。

主題を左または右の3分割線上に置くと効果的であり、特に、交点EFIJを主題(花や人の顔)の中心点に据えると効果的です。次の画像を参照してください。また、画面を縦向きにしてもよいのです。

-220609-3.png)

そして、3分割線の⑦を地平線にすれば、大地の広さを強調できますし、⑧を地平線にすれば、空の広がりを表現できることにつながります。

尚、3角形の線の中にきっちりと納めなくてはならないわけではありませんので、ご注意ください。

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

※ 「抜け」とは、画面上に外へつながる窓などのような空間を施すと、観てくださる人の意識が外の空間をイメージできるので、「画面上の息苦しさ」を解消できる効果があります。

視線誘導を意識した配置

モチーフや線の流れで、観てくださる人の視線を自然に動かせるような配置を工夫すると、作品に動きやリズムが出ます。

次の作品では、「抜け」から日差しが、画面右上の角から画面左下の角へと指し込みながら、主役のモチーフに当たっており、観てくださる人の視線をそのまま画面右上角へと導いています。

誕生2023 F10 鉛筆画 中山眞治

陰影で立体感を演出する

光源を明確に設定し、陰影を意識的に入れることで、画面に奥行きとリアリティーが生まれます。

次の作品では、画面上の主役のモチーフの背景に、あからさまな窓を模した「抜け」を作り、「黄金分割」線上に主役のモチーフを配置しています。

そして、この抜けの左右上部の角は、対角線上に位置しており、「斜線の導線暗示」も行っています。

また、画面奥から手前にかけて球体が転がって来るような「緊張感」も構成しています。

モアイのある窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

構図と描写の工夫は、技術だけでなく「どう見せたいか」という意思表現でもあります。目的をもって描くことで、作品に説得力が宿ります。

実際の入選作から学ぶ!成功のポイントと失敗例

木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

過去の公募展入選作を参考にすることで、自身の作品づくりに活かせるヒントが見つかります。

本章では、成功した例と、評価されにくかった失敗例を比較しながら解説します。

成功例:一貫したテーマと洗練された構図

入選作品の多くは、テーマが明確で、構図に無理がありません。

視線の誘導やモチーフのバランスが取れていて、完成度が高いのです。

次の作品では、黄金分割線上に主役の「植物の芽」を配置して、画面近景を「薄暗く」、中景部分を「暗く」、遠景を「明るく」することで、遠近感を高めています。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

この手法はよく覚えておきましょう。画面深度を確実に深められます。あなたの作品に役立てられます。

成功例:感情が自然に伝わる人物画

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 遠近感 中山眞治

登場人物の視線や手の動きには、感情がにじみ出ており、観てくださる人に共感や印象を残せます。

過剰な演出ではなく、自然な表現が好まれます。

失敗例:テーマが曖昧で構図が散漫

テーマが読み取りづらく、モチーフの配置に一貫性がないと、作品に説得力がなくなります。

結果として、評価が低くなる傾向にあります。

過去の入選作から学べるのは、単なる技術ではなく、「何を、どう伝えたか」という構成力と表現意図です。自身の作品に取り入れて、磨きをかけていきましょう。

練習課題例(5選)

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

本章では、具体的な練習課題を実際に手を動かして実践できる、公募展にむけた具体的な入選テーマを提案します。

課題テーマ:光の差し込む窓辺の静物

- 観葉植物と本、マグカップなどの身近なモチーフを使用。

- 3分割構図で、窓から差す光と影の対比を強調する。

- 感情を込めた「静けさ」や「朝の安らぎ」を意識する。

課題テーマ:祖父母の横顔と手元

- 人物のしわや手の質感を丁寧に描写。

- 眼差しと手元の所作に感情を込める。

- 背景に日常的な小物を添えて物語性を演出する。

課題テーマ:読みかけの本と眼鏡の静物画

- 余白を活かした構成で余韻を残す配置に挑戦。

- ガラスの反射や紙の質感を描き分ける(黒い下敷きに配置して映り込みを描くのも効果的の人)。

- 3角構図で安定感と集中を演出。

課題テーマ:誰も座っていない椅子とカーテンの揺れ

- 誰かの不在を感じさせる空間表現。

- カーテンの流れで視線誘導を作る。

- 「喪失」「待つ時間」など抽象的な感情を含ませる。

課題テーマ:市場の果物を題材とした構成画

- 丸み、陰影、質感の描き分けに重点を置く。

- トーンのコントロールでみずみずしさを表現。

- 斜め構図で活気ある印象に仕上げる。

まとめ

-誕生2023-Ⅱ-F30-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で公募展に入選するには、テーマ選びと表現力の両輪を意識した作品づくりが重要です。

色彩に頼らないモノクロの表現では、構成力やメッセージ性が特に評価の分かれ目になります。

以下に、初心者の人が押さえておきたいポイントを箇条書きで整理しました。

入選の確率を上げるためのポイント

- テーマは明確に。観てくださる人に伝わる意図が作品の印象を大きく左右する。

- 初心者の人には、日常や人物、静物など共感を得やすい題材がオススメ。

- 感情や物語性を含ませることで、心を動かす作品になる。

- 構図の工夫(例:3分割や視線誘導)で完成度と説得力が向上する。

- 他者の過去の入選作を分析し、成功の型と失敗の傾向を学ぶ姿勢が大切。

鉛筆画はシンプルだからこそ、あなたの想いや構成力がそのまま評価に現れます。

入選を目指すならば、ただ技術を磨くだけでなく、「何を、どう描くか」という意図をもって取り組むことが成功への第一歩となります。

焦らずに、一作一作を丁寧に仕上げ、あなたなりのテーマと表現を育てていきましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30.png)

鉛筆画の魅力を最大限に引き出すためには、テーマ選びが極めて重要です。描きたいモチーフに対し、どんな意図やメッセージを込めるのかをあらかじめ明確にしておくことが、評価を得る第一歩となります。