こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

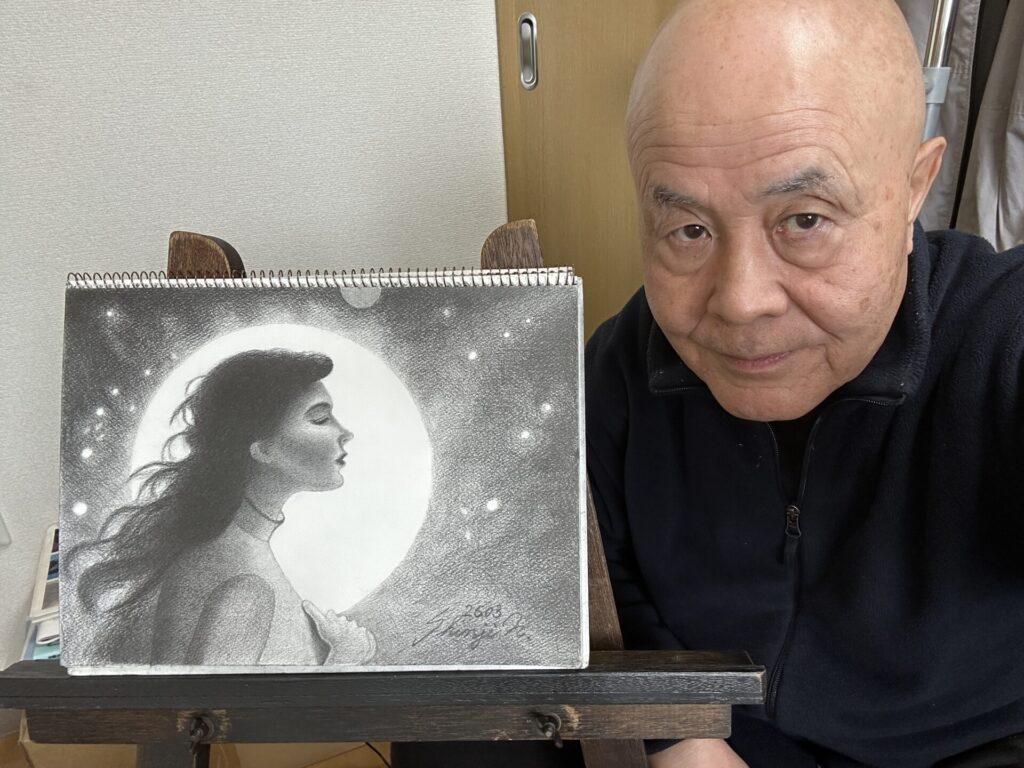

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画で魅力的な作品を描くには、「構図」の力を無視することはできません。ただうまく描くだけでは、観てくださる人の視線を引きつけ、感情に訴えかける表現には届かないのです。

この記事では、プロが実践する画面構成の極意に迫り、基本的な構図の理解から、視線誘導・空間の使い方・モチーフの配置方法までを、初心者の人にもわかりやすく解説していきます。

構図を制することで、鉛筆画のクオリティーは大きく飛躍します。ぜひ、あなたの作品にも取り入れてみてください。

それでは、早速みていきましょう!

構図の基本を知ることが作品力を底上げする

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における構図の役割は、単に画面を整えるだけではありません。観てくださる人の視線を導き、表現の意図を伝えるための重要な要素なのです。

まずは、基本の構図を知ることで、作品全体の完成度を大きく変えられます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

構図を研究すべき理由

ンプの点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

3分割法と画面のバランス

画面を縦横に3等分することで、自然で安定した構図を作れ、主題を3分割線や交点に配置すると、目を引く作品になります。

具体的には、次の画像の中のEFIJの交点を上手に使うことが、画面を引き立ててくれます。これらの交点を中心として、静物・風景・人物・動物などを配置するだけで画面がまとまってきます。次の画像を参照してください。

-220609.png)

また、3分割線の⑦を地平線にすれば、大地の広がりを表現できますし、⑧を地平線にすれば、空間の広がりを表現できます。

中央構図と各種構図分割点の違い

第2回個展出品作品 コスモス 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

中央構図は安定感、左右どちらかに偏らせた構図は、動きや緊張感を生み出します。モチーフの性質に応じて選びましょう。

ただし、筆者も大昔の描き始めでは、画面の中央に描いてしまっていました。それでも良いのですが、作品の見映えを考える時、どうしても作品に動きがなく、平凡な印象の作品になってしまいます。

そこで、3分割や4分割の構図もありますが、特にオススメしたいのは、√3・黄金分割・√2分割の構図です。

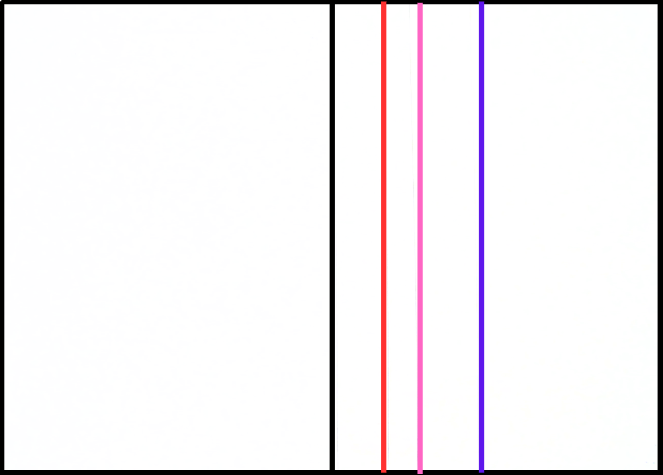

次の画像を確認してください。黒い色の線は画面の2分割線です。赤色の線は√3分割線であり、ピンク色の線は黄金分割線で、青色の線は√2分割線です。

これらの位置を、制作するモチーフや環境に合わせて選択することで、幅広い表現ができることになります。画面の寸法上の中心を避けて、これらの位置へずらすだけで、画面にまとまりが出てきます。

尚、上の画像では、1本の線しか描いていませんが、それは左側から測って描いた線であり、右からも、上下からも同じように構図分割線を入れることができますので、それらの縦横の線の交点を上手に使いましょう。

また、画面縦横の2分割線や、左右の対角線も使って、モチーフの配置をしたり、画面の右上や左上に「抜け(※)」を作ることで、さらに画面上の完成度を高めることもできます。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

これらの分割線を、モチーフの中心に据えて制作するだけで、動きを出すことができます。

また、画面を縦向きにして、人物を描く際にも、画面の寸法上の中心線に人物の中心線を重ねるのではなく、√3を中心軸にすることで、硬直的な印象を解消することができます。

尚、肖像画などでは、画面上に大きく面積を取ることになりますので、√2を中心軸にすると、人物を画面に収めることが難しくなることがあるでしょう。

さらに、黄金分割であっても、画面上に収めることが難しいかもしれません。そのような場合に便利なのが、√3分割ということです。あなたの制作するモチーフの数や大きさなども考えて、構図は取り扱いましょう。

※ 抜けとは、画面上に外部へつながる空間などがあると、「画面上の息苦しさ」を解消できる効果があります。

※ 実際のスケッチブックや紙の寸法に対して、√3分割は÷1.732、黄金分割は÷1.618、√2分割は÷1.414で得られた数値で、それぞれ分割して構成できます。

視点の高さと構図の印象

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

俯瞰(見おろす)・目線・煽り(見上げる)の視点を変えるだけで、同じモチーフでもまったく異なる構成が生まれます。

同じモチーフのレイアウトでも、視点を変えて描いてみましょう。さまざまな角度で描くことによって、あなたの描きやすい角度を知ることもできます。

プロが活用する3分割法の実践ポイント

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

3分割法は構図の基礎ですが、実際の画面に取り入れるにはコツが必要です。

単に線を描くだけでなく、主題と余白の関係性を意識することで作品の印象が変わります。

主題を交点に置く理由

-220609-1.png)

視線が集まる交点に主題を置くことで、観てくださる人の注意を自然に集められます。

主役がぼやけるのを防げるばかりではなく、画面全体における主題の見映えのする立ち位置を強調し、画面全体を引き締めることができます。

背景との対比で主題を際立たせる

主題と背景の明暗や形を工夫して、視覚的に主題を強調する構成は重要です。

次の作品では、3分割構図ではありませんが、例えば上の3分割構図基本線上の交点EやFに人物の顔の中心を据えて、全体を構成しても良いのです。

くつろぎの時間 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

余白が語る「静けさ」や「広がり」

余白をどう扱うかで、作品の印象は大きく変化します。詰め込みすぎず、空間の美しさを活かしましょう。

次の作品では、√2分割線上に三日月を配置して、空間を広めにとってゆったりとした風景を描こうと心掛けました。

尚、樹木の一番背の高い樹は、√3分割線上に配置しています。

月夜の帰り道 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

3分割法の活用は、主題を明確にしながら空間の美しさも引き出す構成の核ともいえます。

視線誘導の流れを意識した構成づくり

プロの鉛筆画には、目が自然と動く視線の流れがあります。これは意図的な構図によって生まれるものです。

次の作品では、画面左角に、よく見えてはいませんが、地面を割ってこれから出てこようとしている植物の芽があります。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

そして、画面左下角から、画面右上の角へと続く対角線上と黄金分割線を活用して、準主役と主役を配置しています。

また、タバコの吸い殻や、主役の背後の枯葉で「生と死の対比」をおこないながら、観てくださる人の視線を、画面右上の角に導いています。

尚、水滴の位置や、枯葉の虫食いまでも使い、構図基本線の存在を暗示しています。

S字・Z字構図の効果

S字やZ字にモチーフを配置することで、画面内を滑らかに視線が移動できるので、見飽きることのないような作品になります。

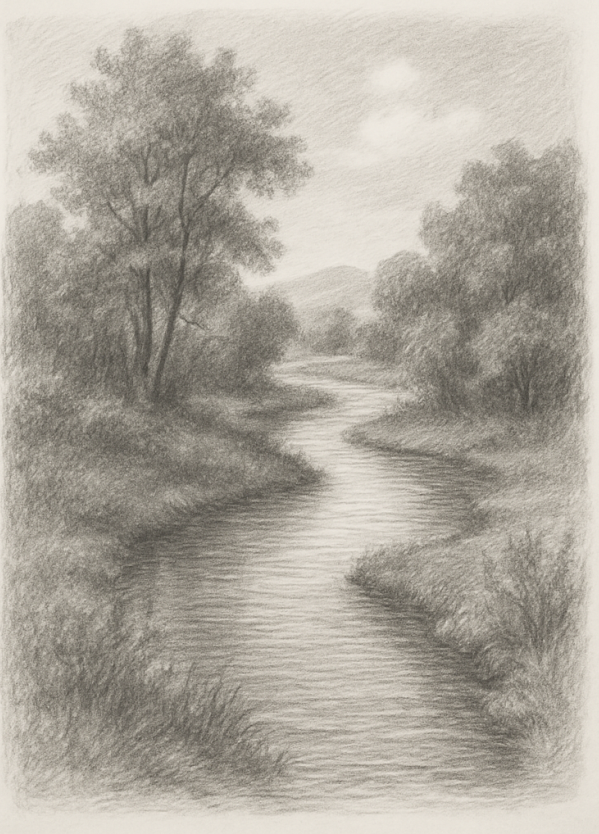

S字構図

川が手前から奥へと緩やかにくねる形で流れており、そのラインがS字を描いています。視線が自然に奥へと誘導され、奥行きとやわらかさが表現されています。

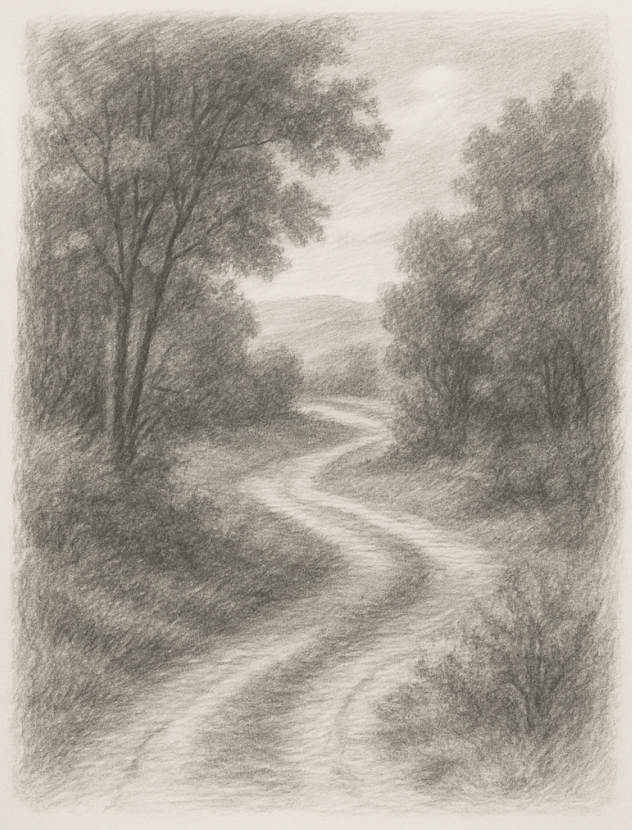

Z字構図

小道が画面の手前から左へ、そして右奥へと折れ曲がる形で進んでおり、全体としてZ字型の視線誘導が生まれています。よりダイナミックで構造的な印象を与える構図です。

強弱のある線でリズムを作る

-2019.png)

ドルトレヒトの風車(ゴッホによる) 2019 F6 鉛筆画 中山眞治

太さや濃淡に差をつけた線で、視線をコントロールするテクニックは、構図と組み合わせて効果を増します。

特に、背景に濃いトーンを配置することで、画面手前の明るい部分を強調できます。

視線の“出口”を意識する

誕生2019-Ⅱ F6 鉛筆画 中山眞治

観てくださる人の視線が画面から逃げないよう、背景や影で視線を再び主題へ戻す工夫を入れるとまとまりが出ます。

特に、外部へつながる窓を模した部分などがあると、主題に注意を払いながら、視線をその画面上の窓の先の外部へと導くこともできます。

視線の流れを設計することで、観てくださる人にとって、心地よく印象に残る作品になります。

モチーフの選び方と構成の関係

第2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

構図は、モチーフの選定から始まります。形、質感、物語性を持つモチーフをどう配置するかが画面構成の鍵です。

先述していますが、扱うモチーフの大きさ・数量・特徴などを考えて、構図は選定しましょう。

異なる質感を組み合わせる

金属と布、木とガラスなど、質感の違う素材を組み合わせると、画面に緊張感が生まれます。

次の作品のように、あなたの身の回りにある、品々をモチーフとして取り扱いましょう。異質な取り合わせで考えてみませんか?

第1回個展出品作品 反射 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

高さや角度のバラつきで動きを出す

すべてのモチーフが同じ高さ・角度では単調です。高低差や傾きで動きのある構成にしましょう。

次の作品では、地面すれすれのところの視点の風景を制作しました。このような景色を「デジカメ」や「スマホ」で撮ってきて、制作しても良いのです。

駅 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

主従関係のある配置

主役と準主役のモチーフを意識的に配置することで、視覚的な理解のしやすさと、印象深さが加わります。

次の作品では、一番細かく詳細にトーンを入れたものが主役であり、その右側の準主役には、トーンを抑えて入れることで、主従関係を作っています。

路傍の花 2021 F6 鉛筆画 中山眞治

構図はモチーフ選びから始まります。見せたい意図に合った素材の選択と配置が決め手です。

構図の「間」と「余白」で完成度を高める

プロの作品は、「描かない空間=間(ま)」の使い方がうまいものです。余白は描かないからこそ、作品の質を引き上げます。

例えば次の作品を参照してください。この作品では、√2分割線上にキャンドルを据えて、ロウソクの炎を頂点とする「中空の3角」という構図を使っていますが、「ぎっしり」とは詰め込んでいません。

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

また、間面左上の角に「抜け」を作ると同時に、画面左側に余白を作って、ゆったりとした夜の空間を表現しています。

「抜け」を作る勇気

画面を埋め尽くすのではなく、意識的に「抜け」を作ることで、構成上の「息苦しさ」を解消できて、呼吸が生まれます。

次の作品を参照してください。また、朝日の流れを斜線上に表現しながら、思い切った抜けを作っています。

誕生2020-Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

密度の差で空間にリズムを

一部をしっかりと描き込む代わりに、他をあっさりと処理すると、濃淡の対比が画面を引き締めてくれます。

次の作品を参照してください。「音」までも聞こえてきそうな情景を表現しようと、制作した作品です。

水滴Ⅸ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

光と影の「抜け」効果

陰影を使った余白の作り方は、作品に静けさや余韻を与えてくれると同時に、画面全体のバランスも整います。

次の作品も、「音」までも聞こえてきそうな情景を表現しようとして制作した作品です。

尚、少し話題がそれますが、ここまでの記述で何か感じたことはありませんか?そうです。五感に響く制作を目指すというのは、思い切った発想のヒントです。

観たままの印象の作品で終わるのではなくて、視覚に訴える以外にも、聴覚・嗅覚・味覚・触覚にも訴えられる作品であれば、印象をさらに高めることができますよね!^^

水滴Ⅷ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

「描かない」ことが作品を高められることもあるので、余白の使い方も構図の完成度を決めます。

練習課題案(鉛筆画の構図の基礎と応用)

静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

取り組むべき課題がはっきりとしていると、練習も分かりやすいものです。実際に、準備をして取り組んでみましょう。

3分割構図で静物を描く

- 透明な瓶(空き瓶)、りんご、布などを組み合わせてモチーフを作成。

- 主題を縦3分割の右または左の線の交点に置く。

- 他の要素は交点からズラすことで余白とバランスを確認。

主従関係を意識した2点モチーフ構成

- 主役:キャンドル、従属:本または時計。

- 主題と補助モチーフのサイズ・位置・陰影の差で優劣を構成(遠近も使い分けてバランスを見る)。

- 背景の余白も活用して「語る構図」を目指す。

S字・Z字構図で視線誘導の演習

- ツタ、コード、布など曲線を含むモチーフを配置。

- 観てくださる人の視線が自然に画面を巡る構成を狙う。

- 一点に視線が集中しすぎないよう、流れを意識。

※ この場合の注意点として、我々人間の目は「細かい柄や模様」に注意を奪われる習性があるので、主題以外のモチーフに「細かい柄や模様」があった場合には省略して描くと効果的です。

対比の構図:左右に異なる質感を並べて描く

- 左にガラス、右に木材など異なる素材を配置。

- 明暗・密度・硬さの視覚的対比で、画面に緊張感を出す。

「間(ま)」を活かした余白重視の構成

- シンプルな1~2モチーフを描き、大胆な余白を画面内に残す。

- 描き込みと「抜け」の対比で、静けさや余韻を表現。

- あえて「描かない」箇所をつくる勇気を持つ。

これらの課題を練習することで、あなたの制作に大きく役立てることができるはずです。

まとめ

静かな夜Ⅴ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

構図の理解と実践は、鉛筆画を単なる「正確な写し」から「魅せる作品」へと格上げするための鍵です。

この記事では、構図の基本から応用までを体系的に紹介しました。特に3分割法や視線誘導は、プロの現場でも使われる信頼性の高い手法です。

モチーフの選び方や余白の扱いも、構図と密接に関わる要素として意識すべきでしょう。構図を制することは、観てくださる人の心を動かすための重要な要素なのです。

この記事のポイントまとめ

- 3分割法で自然な視線誘導を作る.

- モチーフ選びから構成の成否が決まる。

- 線の強弱や配置で視線をコントロール。

- 余白・間の使い方で作品に呼吸を与える。

- 視線の出口を意識し、まとまりを演出する。

構図を学び、活かすことで、鉛筆画は「伝わる作品」へと進化します。次の作品から、ぜひ構図を意識してみてください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-3-485x353.png)

基本構図を理解し活用することで、鉛筆画は印象を確実に伝えられる作品に変わります。