こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

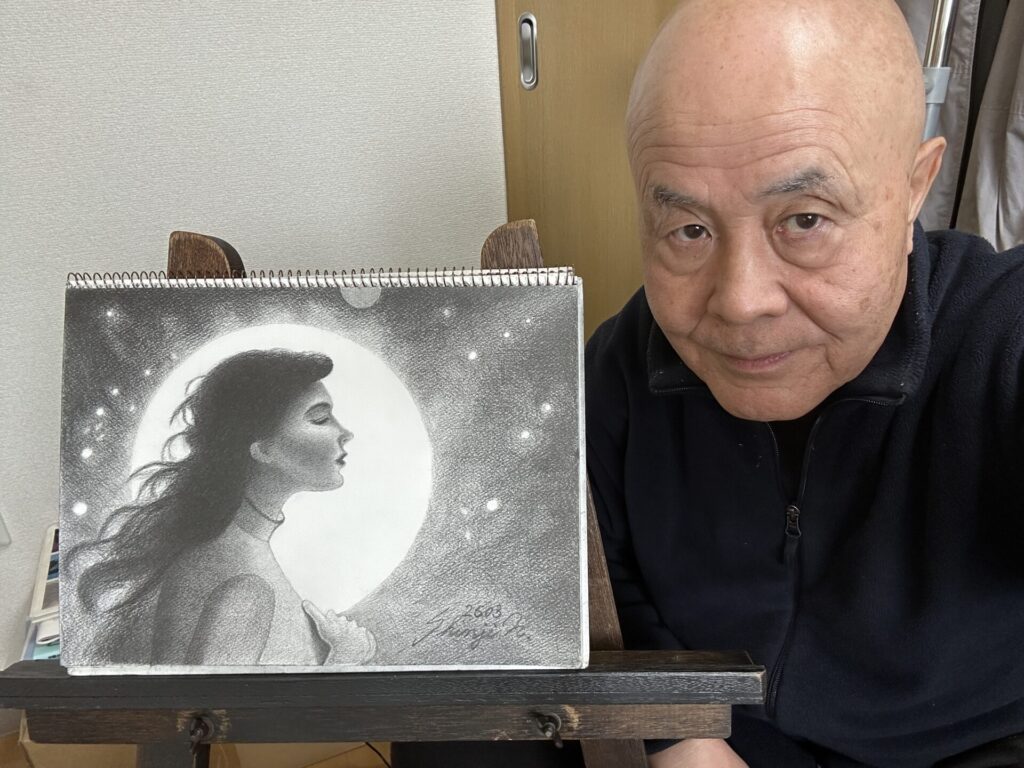

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、あなたは、鉛筆で「なんとなく」描いている作品を、「もっと見映えの良い仕上がりにしたい」と感じていませんか?

せっかく丁寧に描いた作品でも、構図やモチーフの配置に対する知識や工夫がなければ、印象を高めることは難しいものです。

この記事では、構図の悩みを解決するための、初心者の人が取り組みやすい、3分割法と3角形の構図の基本から応用までをわかりやすく解説します。

まず、「構図がなぜそんなに必要になるのか」から初めて、モノトーンの鉛筆画に特化した、すぐに実践できる構図のポイントを学び、あなたの鉛筆画の表現力を一歩レベルアップさせましょう。

尚、この記事では、3分割の構図に特化したブログのため、3分割構図基本線の画像が何度も登場しますので、その都度確認しやすくなっています。

それでは、早速どうぞ!

構図を研究すべき理由とは?

旅立ちの詩Ⅱ 2021 鉛筆画 中山眞治

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

3分割構図の基本ルールと鉛筆画への活用法

鉛筆画において、モチーフを画面内のどこに配置するか考えることで、作品の印象は大きく変化します。

そこで、その中の「3分割構図」は、初心者の人がバランスよくモチーフを配置するための、まず最初に取り組むべき簡単な手法です。

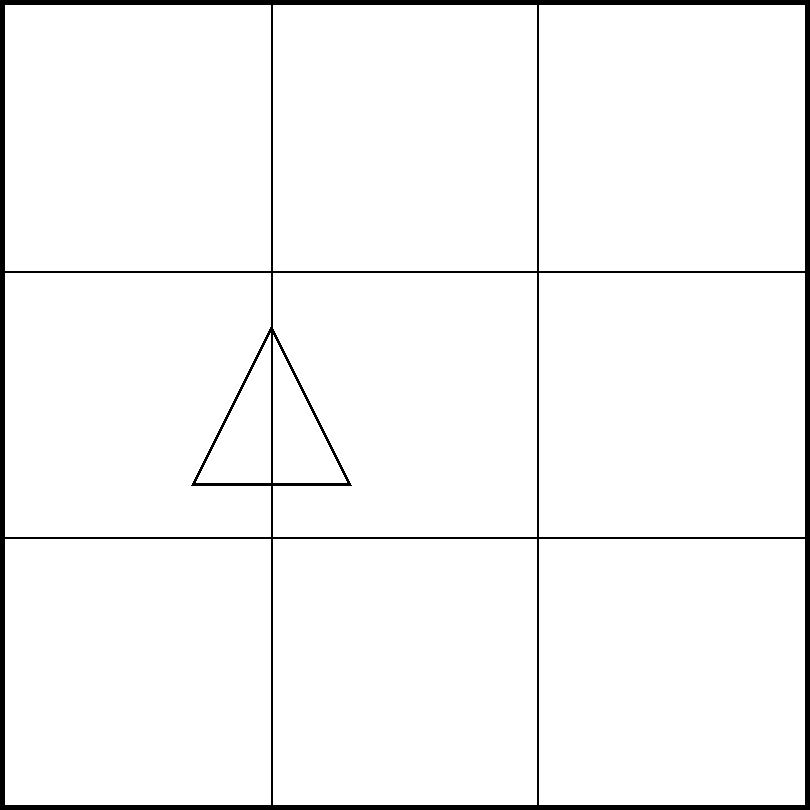

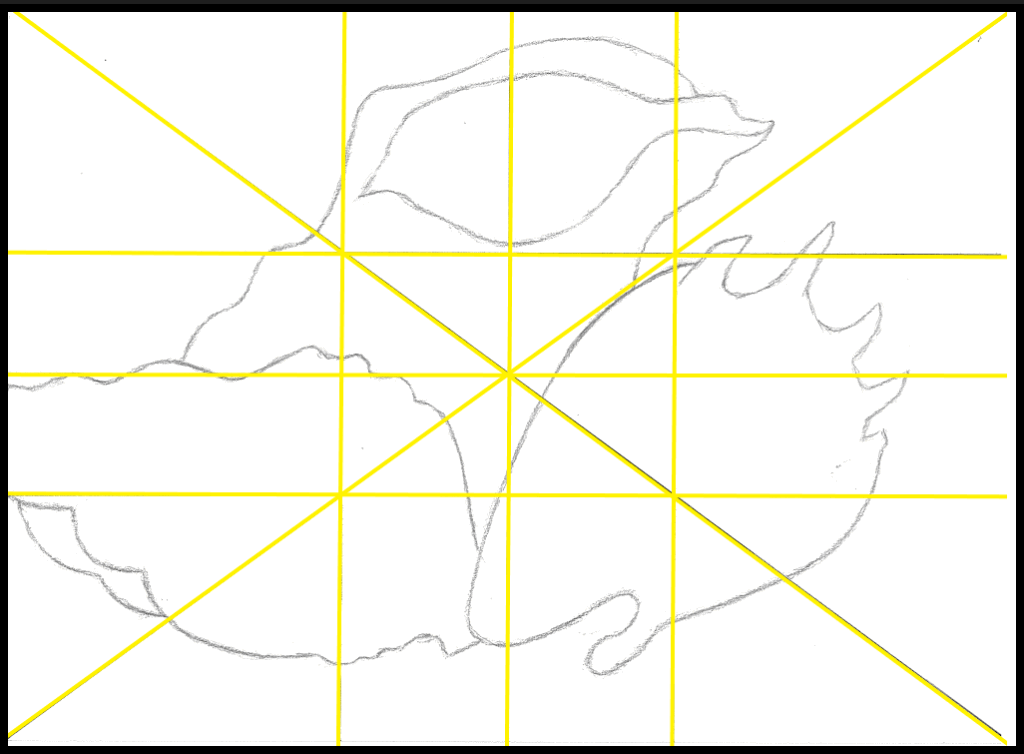

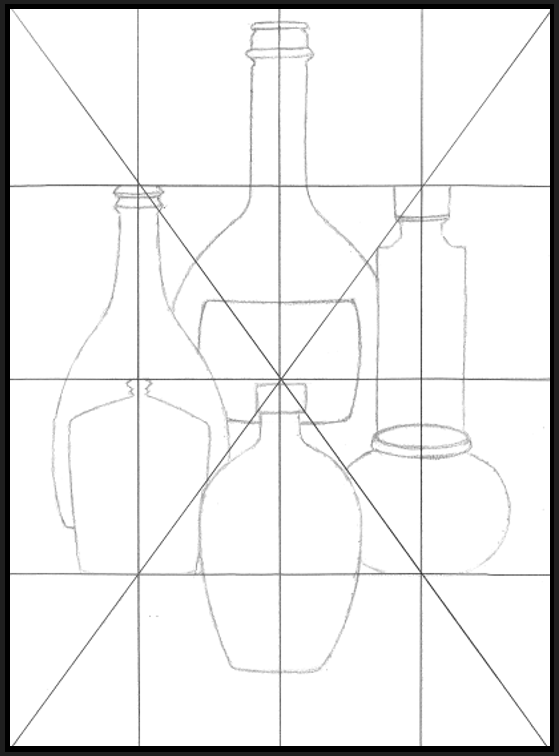

これは、画面を縦横それぞれ3等分し、2本づつの補助線を描いてできる交点及び斜線と、ラインを効果的に使う方法です。次の画像を参照してください。

-220609-6.png)

④と③は、縦横の2分割線です。

本章では、線や交点を意識することで、作品全体のバランスを整えながら、自然に視線を誘導できる構図が作れる点について解説します。

視線を集める交点の活用

3分割の交点(EFIJ)は、「視線の集まるポイント」として強い効果を持ちます。主役となるモチーフをこの交点に配置することで、無理なく観てくださる人の視線を誘導できます。

例えば、花瓶を描く場合には、花の一輪を交点に配置することで、自然とそこに注目が集まります。

逆に、交点から少し外した位置に置くと、やや控えめで静かな印象を与えることも可能です。この微妙な配置の違いが作品の表情を大きく変えるため、練習時から意識することが大切です。

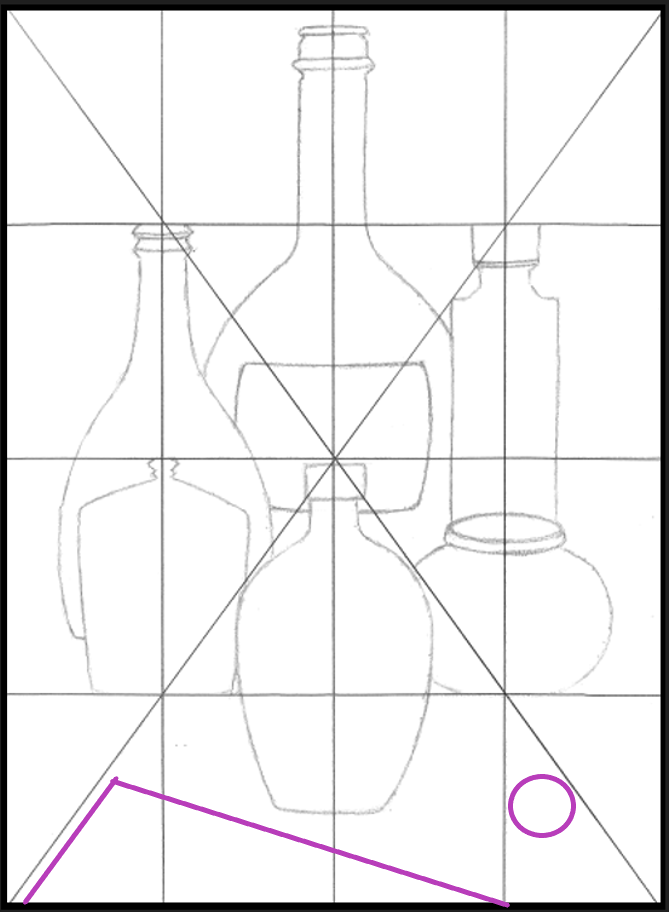

次の画像では、交点から少しずらした位置にモチーフを配置していますが、例えば、三角形の頂点を上の三分割構図基本線で言えば交点Eにして、三角形の底辺を➇の位置にすると安定が良くなります。

もしくは、交点EFIJを中心とする3角形を描いてみても良いのです。その配置は、複数のモチーフがあった場合に変化します。

横線を意識した安定感の演出

3分割によって生まれる横線は、地平線及び水平線やテーブルの面など、作品に安定感を与えるために役立ちます。

例えば、静物デッサンでテーブルのラインを下から1/3のライン⑧上に配置することで、重心が低く、落ち着いた構図になると同時に、広い空間を表現できます。

-220609-7.png)

これにより、全体が安定感を持つ仕上がりになるため、まずはこの配置から試してみるのがオススメです。

縦線を使った奥行きの表現

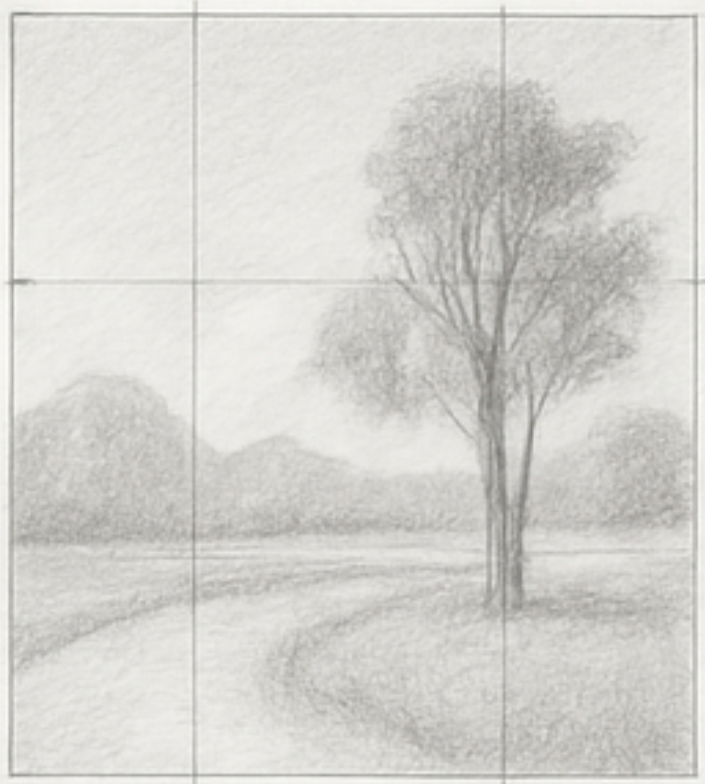

縦方向の3分割線は、左右のモチーフの配置に指針を与えると同時に、画面に奥行きを感じさせる効果もあります。次の画像を参照してください。例えばこんな感じです。

特に、背景のある鉛筆画による風景では、建物や樹木を縦のライン付近に配置することで、観てくださる人の視線が上下に動き、空間的な広がりを持たせられます。

複数のモチーフを配置する際にも、この縦ラインを基準に左右の余白を意識すると、画面に整った印象が生まれます。

因みに、上の画像の地平線の位置を、3分割構図基本線の⑧に合わせるのも効果的です。画像は、若干斜めに左下がりなっているので「動き」を感じてもらえます。

そして、制作においては、水平線と垂直線を多用しすぎると、動きがなく静かすぎる印象になってしまこともあるので、注意が必要です。

応用編としての斜め配置

3分割の補助線を基準としつつも、あえて斜めにモチーフを配置することで、静かな構成の中に動きをプラスできます。

例えば、交点を結ぶ対角線上に花や果物を並べることで、視線が画面全体を自然に流れていきます。このテクニックは、単調さを避けたいときに効果的です。

次の作品は、3分割構図ではありませんが、画面右下から左上を結ぶ斜線上にスズランの枝を配置して、主役と準主役の花にはしっかりとハイライトを施し、それ以外の花にはトーンを乗せて、主役と準主役を引き立てています。

第2回個展出品作品 君の名は? 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

まず基本形で練習し、そのあとで斜め配置にもチャレンジすることで、構図力を大きく向上することができます。

3角構図が生む安定感と動き:モチーフ配置のコツ

鉛筆デッサンにおいて「3角構図」は、バランスと動きの両方を作り出せる便利な配置法です。3角形の形は、安定感をもたらすと同時に、視線を自然に流す効果もあります。

特に、モチーフの高さや大きさの違いを活かして3角形を構成すると、作品に奥行きや立体感が生まれます。

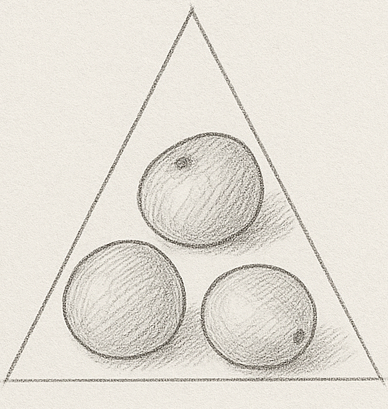

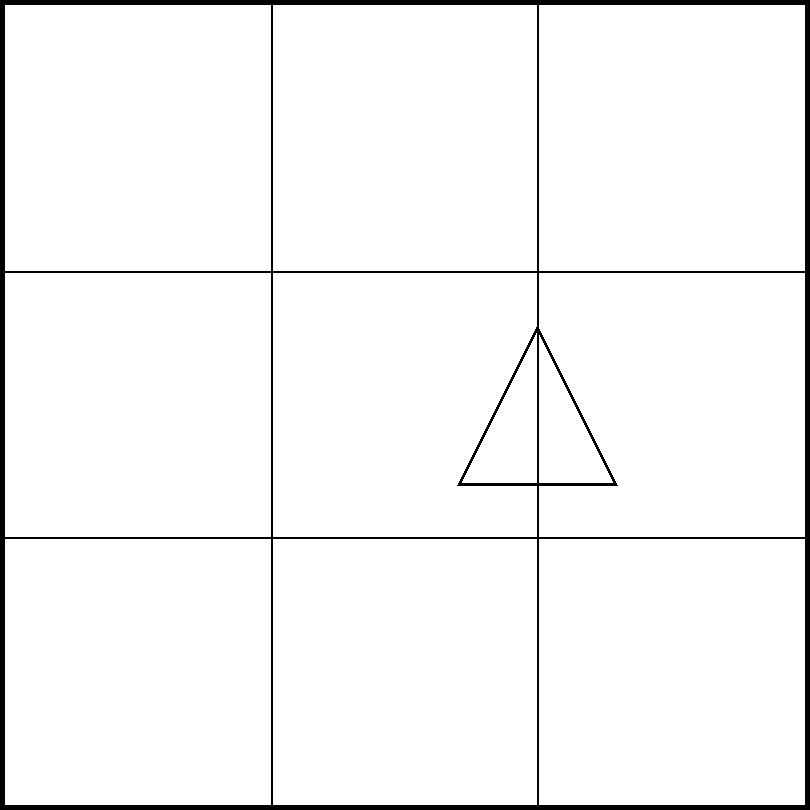

具体的には、次の画像を参照してください。このような枠内の中にモチーフを収めて、3角形の構図を構成することもできます。

しかし、何が何でも三角形の枠に納めなくてはいけないというわけでありません。その場合にはどうしたらいいのかは、この先で説明します。

本章では、3角形の構図には、正三角形、逆3角形、直角3角形などがあり、それぞれが異なる印象を与えるため、作品のテーマや雰囲気に応じて選ぶことが重要である点について解説します。

正3角形で安定感を強調する

正3角形は3辺が同じ長さになる安定した形です。鉛筆画では、この形を意識してモチーフを配置すると、安心感や落ち着きのある構図になります。例えば、次の画像の人物を正三角形の構図の中に収めることもできます。

あるいは、中央に大きな果物を据え、その左右に小さめのものを配置すれば、自然と三角形の安定したフォルムができあがります。

余白とのバランスも取りやすく、初心者の人が最初に試すべき基本構成といえるでしょう。

逆3角形で動きと緊張感を演出

逆3角形は頂点が下に向く配置で、視線を下方向に引き込む力があります。

この形はやや不安定に見えるため、動きや緊張感を演出したいときに有効です。静物デッサンで丈の高いものを左右に、丈の低いものを中央に置くと、逆3角形が自然にできあがります。

特に、動きのある構図を狙うときや、画面にメリハリを加えたいときに活用すると効果的です。

次の画像は、逆三角形の構図で描いています。3つの花の幅に対して、下の一輪挿しがスリムな状態になっていますので、こんな構成を3分割構図基本線上に構成すれば効果を得られます。

第2回個展出品作品 コスモス 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

ここで重要なのは、逆三角形の枠の中に何が何でも収めるということではありません。逆三角形の補助線を描いて、その形に添って描きながら、逆3角形になっていることを表現できるようにするということです。

その枠から一部分が飛び出ても良いのです。次の作品を参照してください。このように、三角形の線を基本にしながら、おおよそのまとまりを作っている作品です。こんな感じでも良いのです。

また、ふわっと大きな花束に対して、「キュッ」とすぼまった花瓶に活けられている逆三角形の構図は、頭でっかちではありますが、「安定感」を強調できるのです。

直角3角形で変化と視線誘導をつける

一辺が直線となる直角3角形の構成は、強いラインを持つため、視線を明確に誘導する効果があります。

例えば、縦のラインに沿って高いオブジェを配置し、横のライン上に小物を並べると、自然に直角3角形の形が生まれます。

この配置は、奥行きを出しながらも画面に変化とリズムを与えることができて、単調になりがちな鉛筆画にも効果的です。

次の作品では、人物のもたれかかったソファーの背の部分を垂直線として、伸ばした足のラインを斜線ととらえた、直角三角形をイメージして描いています。

くつろぎの時間 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

高さと大きさの違いで3角形をつくる

3角構図を作るときに大切なのは、必ずしもモチーフの数ではなく、配置の高さと大きさのバランスです。

例えば、1つの大きなモチーフと2つの小さなモチーフを組み合わせるだけでも三角形が成立します。

無理に3角形の形を意識しすぎると、不自然になりがちなので、自然な大小差や高さの違いを活かして構成することが、柔らかい印象を生むコツです。

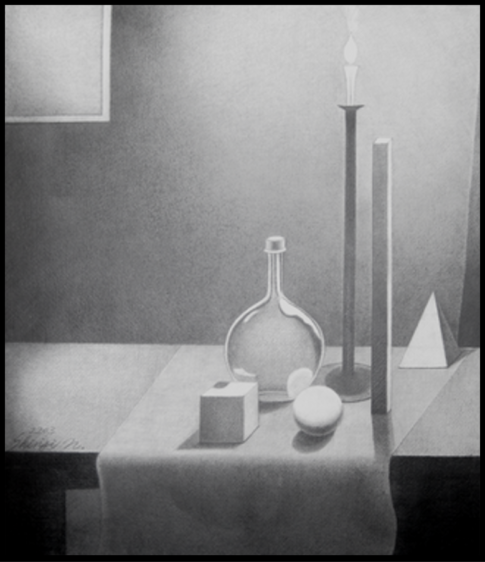

次の作品では、「中空の3角」という構図で描いています。構図分割基本線は√2(※)をベースにした、ロウソクの炎を頂点とする3角形の構成です。

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

※ √2構図分割について関心のある人は、この記事の最終部分に掲載の、関連記事で確認してください。

3角構図は安定感と動きの両方を持つ配置法であり、正三角形の構図は落ち着きや安心感を生み、逆三角形は視線を下に引き込んで緊張感や動きを与え、直角三角形は視線誘導と変化をもたらしリズムを作り出す効果が期待できます。

初心者が陥りがちな構図の誤りとその修整ポイント

静かな夜Ⅱ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンを始めたばかりの人が陥りやすいのが、モチーフの配置のバランスを欠いた「構図の誤り」です。

せっかく丁寧に描いていても、構図が整っていないと全体が散漫になり、印象が弱くなってしまいます。

本章では、よくある失敗例とその解決法を具体的に解説し、初心者の人でもすぐに取り入れられる改善ポイントを紹介します。

中心にモチーフを置きすぎて単調になる

多くの初心者の人は、無意識にモチーフを画面の中心に配置しがちです。

特に、スケッチブックや紙の寸法上の中心点に、モチーフの中心点を重ねてしまうと、作品全体の動きが止まってしまい、観てくださる人の視線も動かず単調な印象になります。

この場合には、3分割の交点へ移動するだけで、視線に流れが生まれます。まずは「3分割の交点へ移動する」ことを意識して、配置を試してみましょう。

次の画像のように、3分割構図基本線の縦の線を中心とした位置や、前述していますように、⑧の線上にモチーフの底辺部分を配置しても良いです。

-220609-7.png)

余白が足りずに窮屈な印象になる

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフを大きく描きすぎたり、画面いっぱいに配置してしまうと、余白がなくなり、窮屈で重い印象になってしまいます。

修整ポイントは、最初に「構図のあたり(※)」を薄く描いて、余白を意識することです。

上下左右に充分な空間を確保し、主役が息をできるスペースを残すことで、作品に開放感が生まれます。

※ あたりとは、本格的に描き始める前に、大雑把に全体的な位置を決める際の、下描きの下描きのことです。

モチーフ同士の距離が均等すぎる

モチーフを並べる際には、等間隔に配置してしまうと人工的で面白みに欠けてしまいます。

解決策は、大きさや距離に変化をつけること。

近づけたり離したりすることでリズムが生まれ、視線が自然に動くようになります。特に3角構図を意識すると、距離感に変化をつけやすくなるので効果的です。

次の作品では、主役のモチーフ以外も全部動いていますが、画面右手から斜めに下ってきた道のイメージを抑制する、左手側の樹木がポイントになっています。大きさを変えたり、角度をつけたり、いろいろ試してみましょう。

モチーフの、各サイズを複合させて、遠近法なども使いながら、画面全体に動きをつけましょう。

誕生2022 F10 鉛筆画 中山眞治

視線誘導がなく散漫に見える

全体の配置がバラバラの場合には、どこを見ればよいかわからない状態になります。

その状態を改善するには、主役や準主役をしっかり決めて、周囲の脇役の配置も工夫しましょう。

準主役のモチーフも、主役を引き立てる脇役と考え、画面に視線の流れを作ることが大切です。

次の作品では、画面左下に、この画像ではよく見えていませんが、今まさに大地を割って芽を出そうとしている植物があります。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

そのモチーフから、画面右上の角を結ぶ斜線を使って、準主役と主役を配置しています。主役は画面中央右手の植物の芽ですが、その背後に、死をイメージさせる「枯葉」を配置して、「生と死」を対比させました。

また、タバコの吸い殻も使って、観てくださる人の視線を画面左下から、画面右上へと誘導しています。そして、この画面上のモチーフの水滴及び「枯葉の虫食い」までもが、構図基本線を暗示させています。

因みに、この作品の作風は「心象風景」と言います。こんな風に、あなたも構図や配置を工夫して、「あなただけの世界」を展開しましょう。

中心配置は単調になりがちなので移動したり、余白を充分にとることで窮屈さを防げて開放感が出せます。また、モチーフの間隔を均等にせず、大小や距離に変化を持たせて主役を明確にし、視線誘導を意識しましょう。

3分割と3角構図を組み合わせた魅力的な配置パターン集

3分割構図(制作画面自体の構図)と3角構図(モチーフの配置による構図)は、それぞれ単体でも効果的な配置法ですが、これらを組み合わせることで、さらに奥行きと動きのある魅力的な鉛筆画の制作が可能になります。

モノトーンの鉛筆画で、シンプルなモチーフでも印象的な作品に仕上げるためには、この応用パターンを知っておくことが重要です。

本章では、初心者の人でも取り入れやすい4つのパターンを紹介します。

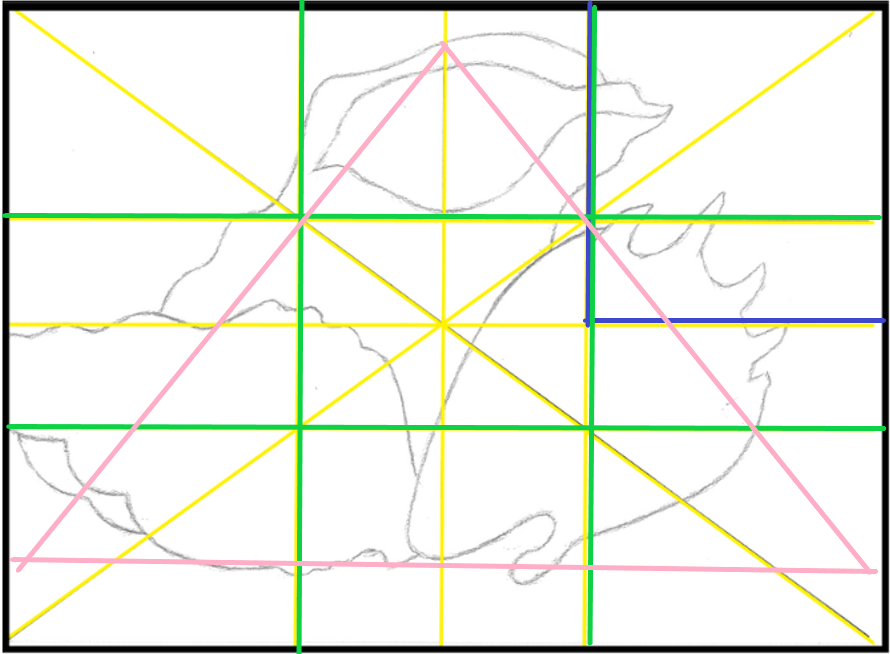

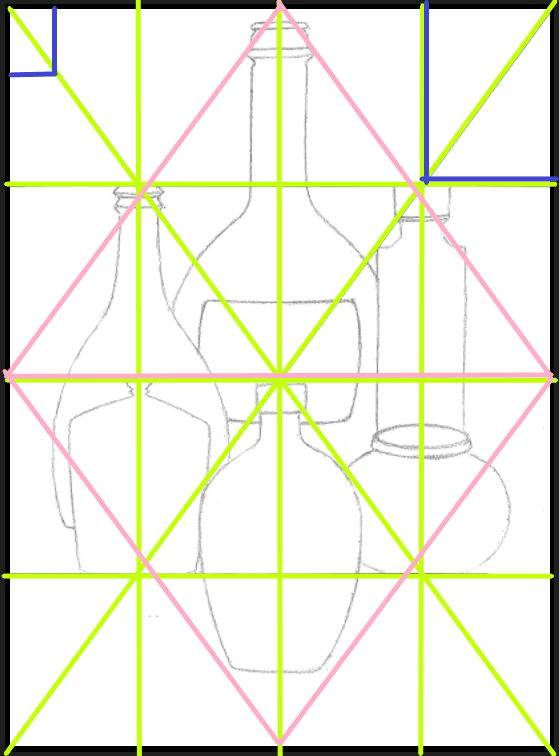

尚、先ほども使っていますが、次の作品では、3分割構図基本線を使いながら、モチーフの貝3つを使って3角形の構図を構成しています。

-220609-6.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

※ 抜けとは、画面上に外部へつながる空間があると、観てくださる人の意識が外部につながるイメージから、画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があります。

交点に3角形の頂点を配置する

-220609-7.png)

3分割構図の交点(EFIJ)に、3角形の一番高いモチーフ(頂点)を配置し、残りの2点を横に広げる方法です。

これにより、視線がまず主役に集中し、その後自然に左右に流れていきます。

特に、人物と背景、静物の組み合わせで効果的に使えます。

斜めラインと3角形を融合する

3分割の線を活かしながら、3角形を斜めに構成するパターンです。

頂点を画面左上の角にして、斜線を使って底辺を右下に向けるなど、対角線を意識することで、画面全体に動きとリズムが生まれます。また、頂点を画面右上にして、同じように斜線を使うこともできます。

静止したモチーフでも、視線が流れるため躍動感が加わります。

逆3角形を上下にずらす変則配置

逆3角形の形を基本にしつつ、3つの頂点を3分割ライン上であえて少しずつ上下にずらすことで、自然な変化を生み出す方法です。

この配置は、安定感と動きが両立し、緊張感のある画面作りが可能になります。

次の作品では、制作画面自体は4分割構図基本線を使っていますが、モチーフの組み合わせで、正三角形と逆三角形を構成しています。

-220608-2.png)

- 黄色の線:4分割構図基本線

- 青色の線:「抜け」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角と逆3角を構成する線

斜線の暗示をするために、モチーフを2種類追加。

家族の肖像 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

一部を外す非対称パターン

3分割ラインと3角構図を組み合わせたうえで、あえて1点だけをラインや交点から外す配置です。

これにより、均整が崩れすぎず、わずかに違和感を残すことで,観てくださる人の興味を引く構成ができます。全体のバランスを取りながらも変化を出したい場合に有効です。

3分割の交点と3角構図の頂点を組み合わせると視線が自然に動き、斜めラインを取り入れることで、静物にも動きを与えられます。そして、逆三角形の配置に変化を加えると緊張感と奥行きが増します。また、この組み合わせは、単調さを避けた魅力的な構図が作れます。

構図でデッサンをランクアップ!実践練習法とチェックポイント

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

3分割や3角構図の知識を学んでも、実際の作品に活かすためには反復練習が欠かせません。

頭で理解していても、いざ描こうとするとバランスが崩れがちなのはよくあることです。

本章では、構図力を確実に高めるための実践的な練習方法と、途中で見直すべきチェックポイントを紹介します。特に初心者の人が、段階的にステップアップできる内容になっています。

構図デッサンを量産して感覚を身につける

いきなり本制作の画面に向き合うのではなく、まずは構図の練習だけを目的に、小さなデッサンを何枚も描いてみましょう。

10cm四方の小さな枠をいくつも用意して、3分割ラインと3角形を意識して配置だけを試すことがポイントです。

モチーフは、丸や4角など簡単な形でかまいません。このトレーニングを繰り返すことで、配置の感覚が自然に身についていきます。3個のモチーフで試してみましょう。

構図を決める前に「あたり」を薄く入れる

暮らし 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

本制作に入る前には、いきなり細部を描き込まず、全体の「あたり」を薄い線でとることが大切です。

この段階で、3分割の補助線を描き入れ、どこに主役や準主役を置くかを確認しましょう。

この作業を省略すると、途中でバランスを取り直す必要が出てしまい、結果的に時間がかかります。

主役と脇役のバランスをチェックする

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

主役がしっかりと目立つ配置になっているか、脇役が主役を引き立てる位置にあるかを確認します。

準主役が主役よりも目立ってしまっていないか、モチーフ同士が離れすぎたり詰まりすぎたりしていないかも、この段階でチェックすることが大切です。

時には、モチーフの配置を少し動かしながら、ベストな位置を探ります。

仕上げ前に鏡像チェックや上下反転をする

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

仕上げ前の確認として、作品を鏡に映したり、上下反転して見る方法も効果的です。

反転することで、客観的にバランスを見ることができ、構図の偏りや不自然さに気づきやすくなれます。

こうした最終チェックを習慣にすることで、完成度が一段と高まります。

小さな構図スケッチを繰り返し描くことで配置感覚が鍛えられますし、本制作の前には必ず「あたり」をとり、配置計画を立てましょう。

そして、主役と脇役の関係性を確認し、視線誘導も意識して、仕上げ前には鏡像チェックや反転確認を行いながら、構図の偏りを防ぐべきです。

3分割と3角構図を身につけるための練習課題例

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

本章では、具体的な課題に取り組みながら、実際の構図の導入について練習していきます。

【課題1】3分割構図で配置を試す「コップと果物の簡単デッサン」

- 10cm四方の枠を9個用意し、1枚ごとに3分割ラインを描く。

- 小さなコップ1つとリンゴやみかんなど丸い果物1つを、交点やライン上で異なる配置にして描いてみる。

- 主役をどの交点に置いたときが最も安定するかを比較する。

【課題2】正3角形構図で描く「3つの異なるサイズのモチーフ」

- 花瓶(大)、リンゴ(中)、小さな石(小)など、サイズが異なる3つのモチーフを用意。

- それぞれを3角形の頂点に配置し、正3角形を意識して構図をとる。

- 余白が均等になるように意識しながらデッサンする。

【課題3】逆3角形で動きを作る「3つの果物の配置デッサン」

- モチーフはすべて丸いもの(リンゴ・みかん・レモンなど)

- 高い位置に2個、低い中央に1個を配置し、逆3角形を構成。

- わざと左右の高さや大きさを変えながら、安定と動きのバランスを探る。

【課題4】3角構図と3分割の組み合わせ「簡単な花の静物」

- 一輪の花を中心のモチーフとして3分割の交点に配置。

- 副題的な葉っぱや小枝を3角形になるように補助的に配置。

- 3分割ラインと3角形の両方を意識しながら、視線の流れを作る。

【課題5】構図チェックのための反転&トリミング練習

- これまで描いた4つの課題スケッチを、鏡に映して反転させてチェック

- 不自然に感じる配置を見つけたら、その部分だけを調整して再デッサン。

- トリミング(切り取り)で構図の強さがどう変わるかも比較する。

これらの課題では、実際に手を動かすことで、徐々に構図についての理解が深まります。

まとめ:3分割と3角構図で魅せる鉛筆デッサン構図力アップのポイント

次の画像は、三角形の構図として使えます。人物が丁度3角形ですよね。^^

鉛筆デッサンにおいて構図を意識することは、作品全体の完成度を大きく左右します。

3分割法と3角構図を理解し、効果的に組み合わせることで、単なる「きれいに描けた」だけの作品から、一歩進んだ「伝わる鉛筆画」に変えることができます。

初心者の人は、配置のルールが分からないために、感覚だけで描きがちですが、基本の考え方と実践練習を積むことで、確実に表現の幅を広げられます。

以下に、今回紹介しましたポイントを改めて整理します。

今回の記事のポイント

- 3分割構図は画面を縦横3等分し、交点やライン上にモチーフを配置することで安定感と自然な視線誘導を生む。

- 3角構図は正3角形、逆3角形、直角3角形を活用し、安定感と動き、緊張感を演出できる。

- 初心者の人が陥りやすい中心配置、余白不足、等間隔配置、視線誘導不足のミスは、意識的に修整することで改善できる。

- 3分割と3角構図を組み合わせることで、変化とバランスの両立が可能になり、配置の幅が広がる。

- デッサンによる構図練習、あたり線での配置計画、主役及び準主役と脇役のバランス確認、鏡像チェックを習慣にすることで構図力が着実に向上する。

知識は学ぶだけでなく、日々の練習と振り返りを重ねることが、鉛筆デッサンで魅せる構図作りへの近道です。まずは基本から、少しずつ応用へとステップアップしていきましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

3分割構図は、交点や線上にモチーフを配置する技法であり、主役や準主役を配置することで画面全体にまとまりが出るのと同時に、安定感や動きを演出できます。応用した使い方を研究しましょう。