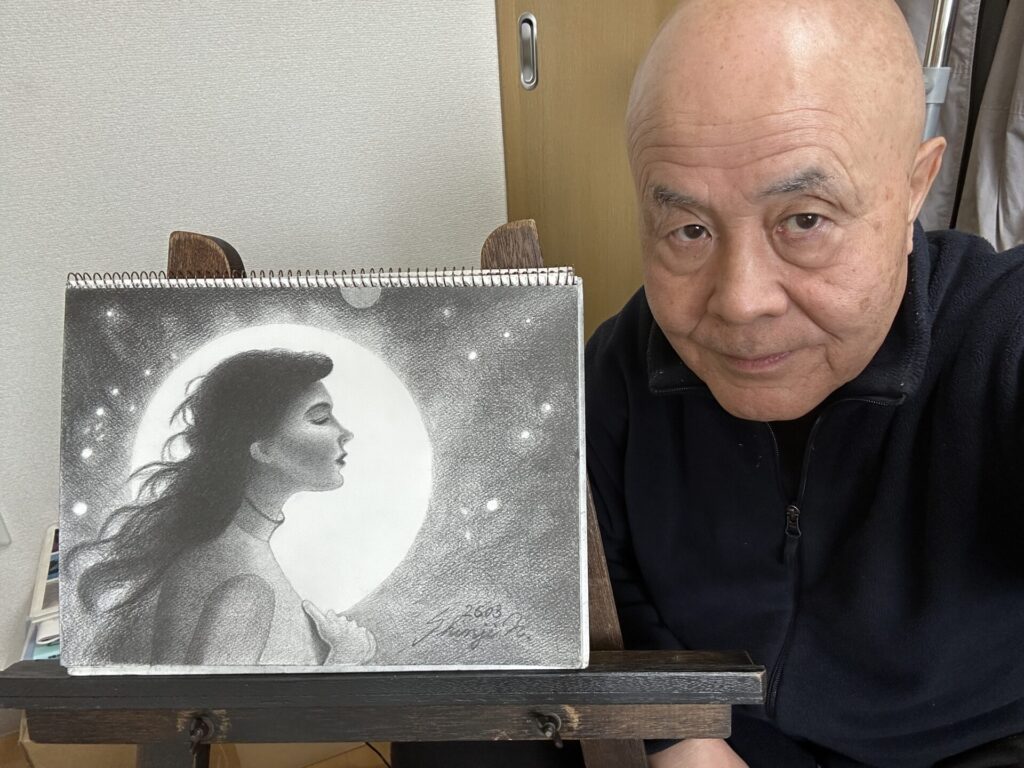

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画初心者の人に多く見られる悩みのひとつが、「描き込みすぎ」によって作品全体が重くなり、主題がぼやけてしまうことではないでしょうか?

特に静物画では、質感や陰影を追い求めるあまり、細部にばかり集中してしまう傾向があります。

しかし、静物デッサンで重要なのは、観察をもとにしたメリハリある表現と、必要な情報の取捨選択です。

この記事では、描き込みすぎが生じる典型的なパターンと、今すぐ実践できる解決法、さらには画面全体を引き締めるコツまでご紹介します。鉛筆画をより洗練させたい人には、必見の内容となっています。

それでは、早速見ていきましょう!

なぜ初心者は静物の描き込みすぎに陥るのか?その心理的背景を探る

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画初心者の人が、ついやってしまう「描き込みすぎ」。その裏にある心理や行動パターンを探ります。

本章では、描き込みすぎの心理的な背景について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

上達を急ぐ気持ちが描写の量に向かう

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

初心者の人は、「上手くなりたい」「上手く見せたい」という気持ちが先行し、つい描写量を増やしてしまいがちです。

その結果として、意味のある線と不要な線の区別がつかず、画面全体が重くなります。

リアル=細かさという誤解

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

リアリティーのある絵=細密描写と誤解し、細部ばかり描こうとするのも原因の一つです。

鉛筆画では「省略」や「抜き」のテクニックが重要で、すべてを描くことがリアルに直結するわけではありません。

視野の狭さが構図の崩れを招く

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

局所に集中しすぎて、全体のバランスや構成を見失うケースも多くあります。

全体を見る意識が弱いと、重要でない部分にまで労力をかけてしまい、肝心の主役が目立たなくなります。

手を動かす安心感への依存

第1回個展出品作品 くるま 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

「何か描いていれば安心」という心理状態になり、観察よりも作業が優先されてしまうこともあります。

この状態では、モチーフの性質を深く観察する前に手が動いてしまい、結果として描き込み過多になります。

描き込みすぎを防ぐ!構図と視線誘導の基本ルール

予期せぬ訪問者 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

構図の取り方と、視線の流れを意識することで、無駄な描写を減らし、作品にまとまりが生まれます。

本章では、描き込み過ぎを防ぐための視線誘導について解説します。

構図を研究すべき理由

あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

主役を明確にして、作品の構成を充実させる

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

構図上、もっとも伝えたい対象を主役や準主役として設定し、その部分に最も描写を集中させましょう。その他の要素は、補助的な描写にとどめることで、自然な視線誘導が可能になります。

我々人間の目は、細かい柄や模様に注意を奪われる習性があるので、あなたが中心的に描くモチーフに、細かい柄や模様が入っている場合には、しっかりと細密描写をしましょう。

つまり、分かりやすくお伝えしますが、あなたが強調したい・感動を伝えたい部分には細密描写を施しましょう。それ以外の「脇役」には、何となくわかる程度の描写にすることで、主役や準主役が引き立ちます。

余白を設けて視線の流れを作る

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

静物を、制作画面いっぱいに詰め込むのではなく、空間に「余白」を持たせることは重要です。

空間の取り方によって、モチーフ間の関係性が生まれ、視線が流れる「道筋」ができます。これは描写量のメリハリにも直結します。

人によっては、空間があると「間が持たない」と感じる人もいるようですが、詰め込み過ぎると、画面上に「息苦しさ」を作ってしまいますので、注意が必要なのです。

3分割構図や対角線構図を活用する

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

主役や準主役を画面寸法上の中央に置くと、全体の印象が平坦になります。

3分割構図や対角線構図を意識して、視線が画面を自然に巡回するようなレイアウトにすることで、描き込みの抑制にもつながります。

次の画像は、3分割構図ですが、EFIJの交点などを有効に使うことで、画面全体が引き締まります。

また、交点を使わなくても、⑤や⑥上に主役や準主役を置き、地平線を⑦にすると台地の広がりを、⑧を使えば空の広がりを表現できます。

-220609-3.png)

脇役などの副要素は線やトーンを弱めて引き立て役に

F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

背景や脇役の描写は、主役と同じトーンや線の強さで描くと画面が散漫になります。

筆圧を弱める・線を減らす・影の濃度を控えるなど、あえて引くことで主役がより明確になります。

あなたの作品の、主役及び準主役や感動を伝えたい部分には細密な描き込みを行い、それ以外の脇役には、「それとなくわかる程度」の描き込みをすると、作品の意図がはっきりとします。

情報の取捨選択が鍵!描くべきポイントと省略すべき箇所の見極め方

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

例えば、あなたが室内で静物画を描いていたとしても、目に映るすべてのモチーフを描く必要はありません。

何を描き、何を省くかを見極める力が作品の完成度を左右します。

本章では、加筆省略のポイントについて解説します。

描く前に目的を明確にする

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

まず「この作品で何を一番伝えたいか(何を主役や準主役にしたいか)」を自分に問いましょう。

静物画では、すべてを描くのではなく、主役の魅力を引き出すために、何が必要かを判断することが最も大切です。

最初に構造を押さえる

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

最初から細部まで入るのではなく、モチーフ全体の形と大まかな陰影を捉えて、構造を確立しましょう。複数のモチーフを画面に収める場合でも同じです。

まず、モチーフ全部の輪郭を捉えて、全体的に少しづつ完成度を高める描き方にしていきましょう。

模様や装飾は、何となくわかる程度に表現する

-F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

果物の斑点や陶器の模様などは、すべてを正確に再現するのではなく、特徴的な形を何となくわかる程度に捉えて表現すると、リアルかつ整理された印象に近づけられます。

筆者は、時々通っている病院に寄贈されている油彩画を観ることがありますが、F50くらいの画面に、事細かにすべてを描き込んでいますので、作者の意図が読めない残念な気持ちになります。

初心者の人は、デフォルメを知らないために、全部きっちりと描き込むものだと勘違いしていることが多いのではないでしょうか。

あなたの感動や強調したい部分に、メリハリをつけるためには、「意図的に手を抜く」ことも重要なのです。

例えば、多くのプロ画家は、仮に風景を描いていたとして、実際の風景には電柱や電線があっても、「見映えのする作品」にするために、電柱や電線を省略して描くことは、当たり前に行われているのです。

デフォルメとは、削除・省略・つけたし・拡大・縮小など、何でもありです。

具体的に、構図を使って描いていく際に、実際のモチーフの高さが足りない、幅が太いなどがありましたら、「あなたの都合の良い」状態に変更してよいのです。^^

「描かない勇気」が作品の洗練を生む

空間や背景を、あえて描かずに残すことで、主役や準主役が際立ちます。

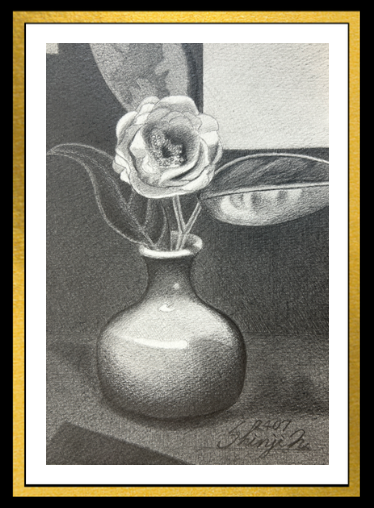

省略することは手抜きではなく、構図を意識した高度な判断です。これを習得すれば描き込みすぎの心配は激減します。次の作品を参照してください。

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

因みに、この作品は、√2構図基本線を使って、主要な主役の位置(⑥)にロウソクの炎を頂点とした「中空の3角」という構図で描いています。

-220608-2.png)

詳細に描く部分と、意図的に手を抜く部分の調整は、必ず行いましょう!

画面に余白とリズムを生むための筆圧とストロークをコントロール

モアイのある窓辺の静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

画面にリアリティー(現実性)を吹き込むのは、筆圧とストロークの変化です。リズム感ある描写で魅力的な空間を演出しましょう。

本章では、筆圧とストロークのコントロールについて解説します。

筆圧を使い分けて空気感を演出する

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

筆圧に変化をつけることで、静物間の距離感や空間の広がりが表現できます。

すべての線を同じ強さで描くと平坦な印象になってしまい、視線の流れも停滞します。

ハッチングやクロスハッチングの方向性と密度を調整する

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆の線を重ねる「ハッチング(同一方向からの線の塗り重ね)」は、方向性や密度によって描写の印象が変わります。

リズミカルにストロークを配置し、濃淡や空間の強弱をつけることで、描き込みすぎずに表現の深みを出せます。

尚、縦横斜めの4方向からの線によるクロスハッチングは、淡いトーンや濃いトーンにもしっかりと使うことのできる手法なので、試しに描いてみましょう。

描きにくい方向の線は、スケッチブックや紙の側を90°回転させれば問題なく描くことができます。

白抜きを「描写」として活用する

スケッチブックや紙の白地を活かすことで、光や抜け感を表現できます。

ハイライト部分や背景の処理では、あえて「描かない」ことで空間が生まれ、画面にリズムと動きが加わります。

次の作品では、√3分割構図基本線を使って、主役を配置しながら、もう一方の√3分割構図基本線を使って「抜け」を構成しています。

椿 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

また、「抜け」にもトーンを乗せて、主役のハイライトを一番明るくすることで主役を引き立てています。

※ 「抜け」とは、作品上に外部へつながる部分を構成することによって、画面上の「息苦しさ」を解消できる効果があります。

全体に強弱をつけて視線を導く

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅡ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆のトーンを画面全体で均一に使わず、主役部分はしっかり、その他は軽く、という差を つけることで、視線誘導と描写バランスが自然と整います。

これから鉛筆画を進めていく際には、「ハッチング」と「クロスハッチング」は、必ず必要になる手法なので、練習しておきましょう。

失敗から学ぶ:描き込みすぎた鉛筆画を修整・改善する具体的ステップ

心地の良い場所 2023 F4 鉛筆画 中山眞治

描き込みすぎた作品も、無駄にはなりません。修整と再構成のコツを学べば、次の1枚は確実に進化できます。

本章では、描きすぎてしまった後の修整ポイントについて解説します。

練り消しゴムでトーンをリセットする

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

描き込みすぎた箇所は、練り消しゴムを使って調整することで整理できます。

完全に消さなくても、濃さを抑えるだけで構図が呼吸を取り戻し、主役が浮き上がってきます。

その際には、練り消しゴムを練って、「小さなしゃもじ」のような形状にして、濃く描きすぎた部分の表面を優しくそっとなぞるだけで、濃度を和らげることができます。

描写の焦点を再構築する

第1回個展出品作品 サンドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

主役部分を中心に、線や影を鋭くすることで焦点が、より明確になります。強調したい輪郭や陰影に、再度手を入れることで、視線が集まる構成になります。

この輪郭の再調整をする際には、それまで描いていた鉛筆よりも「2段階明るい鉛筆」で優しく軽いタッチで描きましょう。濃い輪郭線にしてしまうと不自然な印象になってしまうからです。

また、主役やあなたの感動や強調をつたえたい部分のモチーフには、もう一段濃いトーンの影をつけることも検討しましょう。それによって、より一層、主役やあなたの感動や強調を引き立てることができます。

副要素をぼかす・線を削る

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

背景や脇役に描き込みすぎている場合は、練り消しゴムやティッシュペーパーなどで線の縁をぼかし、脇役としての役割を担わせます。

ぼかし処理は、空間に奥行きを加える効果もあります。

具体的には、例えば「窓から差し込む光」は、部屋の中に行くに従って線の縁がぼやけていきますので、その効果を狙うということです。

同じ失敗を次に生かすノート作り

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

完成後すぐに次の制作へ進まず、必ずどの部分に描き込みすぎたか、どうすれば防げたかをノートに記録しましょう。

言語化することで判断力が鍛えられ、次回の構成に活きてきます。

作品の制作が完了しても、急いでフィキサチーフをかけず、できれば一日置いて、改めて画面を点検してからフィキサチーフをかけましょう。微調整することによって、より一層完成度を高められます。

まとめ:描き込みすぎを防ぐための鉛筆による静物画の考え方と実践法

ふと見た光景 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画初心者の人が、静物を描く際に陥りやすい「描き込みすぎ」の問題は、上達を急ぐあまり、必要以上の情報を画面に詰め込んでしまうことから始まります。

しかし、モノトーンの鉛筆画では、どれだけ描くかよりも、どこまで引くか、どこを残すかという判断が作品の質を左右します。

構図・視線誘導・トーン操作・筆圧調整・省略のセンスなど、多角的な観点からアプローチすることで、作品は格段に洗練されます。

以下に重要なポイントをまとめました。

🔹 描き込みすぎの原因と心理的背景

完成度への焦りやリアル志向による誤解。

観察が曖昧なまま描写を進めてしまう。

全体のバランスより細部への過集中。

🔹 効果的な構図と視線誘導法

焦点を定め、主役や準主役に描写を集中。

余白と導線で自然な視線の流れを形成。

背景とのコントラスト(明暗差)で主役を際立たせる。

🔹 情報の取捨選択と省略のコツ

主題を決めて描くべき部分を明確化。

形と影を先に、装飾や模様は後回し。

不要な描写は潔く“描かない”選択を。

🔹 筆圧とストロークのコントロール技術

強弱のあるストロークで画面にリアリティー(現実性)を。

密度と間隔で空気感を演出。

スケッチブックや紙の白を活かした「抜け感」が鍵。

🔹 描きすぎた作品の改善ステップ

練り消しゴムで明暗を整理し構成を調整。

主役や準主役の輪郭と影を際立たせて視線を集める。

描き込みの調整で情報量を調整する。

鉛筆画で静物を描くときは、描く行為そのものより「どこまで描くべきかを見極める目」が重要です。引き算の美学を理解すれば、作品の説得力は自然と高まっていきます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

描き込み過ぎを防ぐことを含めて、モチーフをよく観察して、その直腸をどのように表現するかをよく考えて制作を進めましょう。