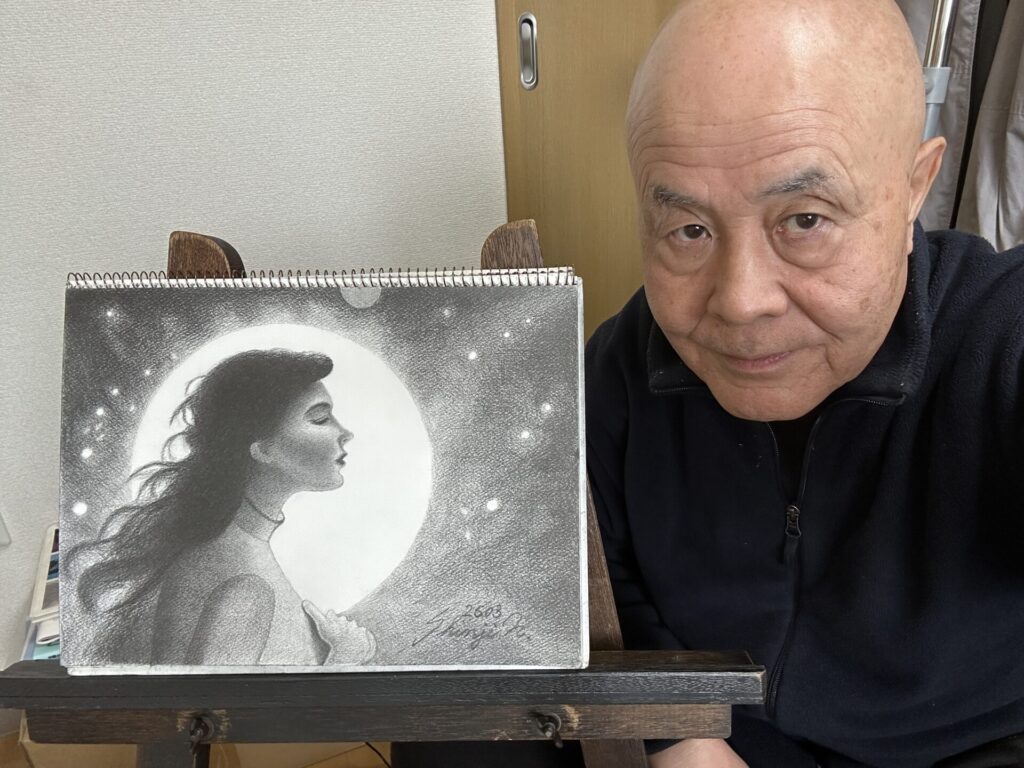

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画で子供の顔を描こうとすると、思いのほか難しく感じることはありませんか?

初心者の人が陥りやすいミスには、顔のバランスの崩れや表情の硬さなど、いくつか共通したパターンがあります。

この記事では、鉛筆画初心者の人がやってしまいがちな、子供の顔のデッサンの失敗を5つ取り上げ、それぞれに効果的な克服法をご紹介します。

リアルで、やさしい子供の顔を描くためには、よくある落とし穴を知り、適切な描き方を身につけることが大切であり、これを読むことによって作品の完成度がぐっと上がるはずです。

それでは、早速見ていきましょう!

初心者が陥りやすい子供の顔の失敗例の特徴とは?

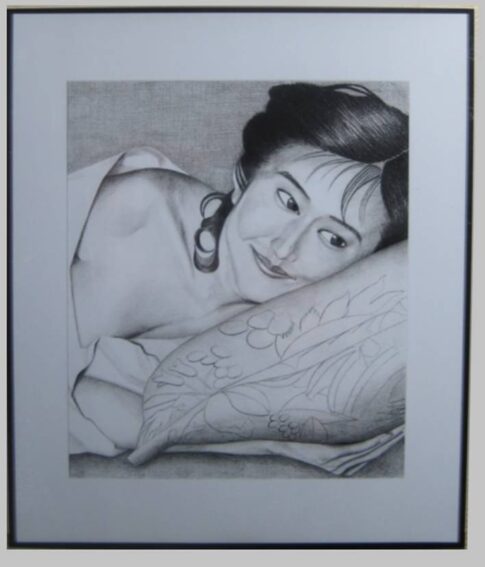

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

子供の顔を鉛筆画でリアルに描くには、まず大人の顔とは構造が異なることを理解しなければなりません。

初心者の人が、最初に直面するのは、大人のプロポーション(比率)感覚のまま子供を描いてしまい、違和感のある作品になってしまうことです。これを防ぐには、子供特有の特徴を適切に捉える意識が必要です。

本章では、子供顔の特徴について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

顔全体が丸みを帯びている

子供の顔は、大人に比べて骨格が発達しておらず、頬やあごが柔らかいカーブを描いています。

シャープな線を避け、鉛筆を寝かせ気味にして、滑らかなラインで輪郭を描くことを意識しましょう。

特に、あごの先を細くしすぎると大人っぽくなるため、少しふくらみを持たせます。

パーツが中央に密集している

子供の目・鼻・口は、大人の顔と比較して、顔の中心付近に集まっています。

初心者の人は、顔の縦幅を意識せずパーツを広げがちなので、まず顔の中心に水平と垂直のアタリ線(※)を描き、パーツのバランスを中央にまとめる練習をしましょう。

※ アタリ線とは、レイアウトの構成の際に位置決めに使用する罫線の名称です。

頭部が大きく首が細い

子供は頭が大きく、首が細いのも特徴です。

この比率を無視すると顔が小さくなり、年齢感が出なくなります。

頭部をしっかり大きめに取り、首は短く描くと幼さが強調できます。

デフォルメに頼らない

「かわいらしさ」を狙って、目を極端に大きくするなどのデフォルメは、リアルな鉛筆画には向きません。

自然な比率を守り、細かな陰影や輪郭のやわらかさで、子供らしさを引き出すことが、鉛筆画における本当の表現力です。

よくある失敗①:顔のバランスが崩れる原因と対策

第1回個展出品作品 兄弟 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

子供の顔を描くときに、最も目立ちやすい失敗は「バランスの崩れ」です。

顔の輪郭は整っているのに、目や口の位置がズレていると、どんなに丁寧に描いても違和感が残ります。

バランス感覚は一朝一夕に身につくものではありませんが、失敗の原因を適切に理解し、意識的に克服することで確実に上達できます。

本章では、子供の顔のバランスの取り方と対策について解説します。

部分描きに集中して全体を見失う

初心者の人によくあるのは、目や鼻など細かいパーツを描くことに夢中になり、顔全体の構成を忘れてしまうことです。

たとえば、片方の目を丁寧に描いたあと、もう片方の目の位置を合わせるのが難しくなった経験はありませんか?

細部に偏ると、顔の軸や幅がズレやすくなるのです。あくまでも、全体を少しづつ完成に向かって描き進めていく手順が重要です。

対策①:アタリ線を正確に取る

最初に顔全体の中心線(縦線)、目の高さ鼻と口の位置をガイドするアタリ線(2つの横線)を描きましょう。

この線があるだけで、パーツのズレを事前に防げます。特に鉛筆で軽く薄く引いて、後から練り消しゴムで、消しやすいようにすることがコツです。

アタリ線を無視して描き進めると、ほぼ確実にバランスが崩れてしまいます。

対策②:常に全体を俯瞰する

デッサン中は、パーツだけでなく顔全体を常に俯瞰する意識を持ちましょう。

途中途中で、作品から少し距離を取って眺めたり、鏡に映して反転させてバランスをチェックする習慣をつけると、ズレに早く気づけます。

慣れないうちは、完成直前にしか違和感に気づけないことも多いので、早い段階での見直しが大切です。

目安にしたい子供の顔の比率

一般的に子供の顔は、目の幅を基準にすると、顔の横幅は目の幅5個分弱程度であり、顔の縦のサイズはそれぞれまちまちなので、よく観察して描くようにしましょう。

そして、我々人間の顔は、乳幼児から大人になる過程において、乳幼児は頭頂部から顎までの距離の半分よりも下がった位置に、瞳の位置をはじめとする顔のパーツが集中しています。

また、成長と共に、10歳くらいになると、頭頂部から顎までの距離の半分よりも下に瞳はありますが、乳幼児の時よりも若干上に上がった位置に配置されます。

大人になると、頭頂部から顎までの距離の半分の位置に、瞳が来るようになります。つまり、年齢によって、顔の中の瞳の位置が変化するということです。頭蓋骨の成長が、このような変化につながっているんですね。

逆に言えば、年齢が若いほど頭頂部から顎までの距離の半分よりも、下に瞳の位置を据えることで、年齢相応の「可愛らしさ」を強調できるということです。次の画像は、まさにその典型例です。^^

この簡単な目安を意識して描くと、顔全体のバランスがとりやすくなります。

もちろん個人差はありますが、基本を押さえておくと応用もしやすくなります。

よくある失敗②:表情が硬くなる理由と柔らかく描くコツ

子供の顔を描くときに重要なのは、その柔らかく自然な表情です。

しかし、初心者の人は一生懸命リアルさを求めるあまり、線が硬くなりすぎたり、影を均一に塗りすぎたりして、結果的に表情が固まってしまうことが少なくありません。

本章では、よくある原因と、それを防ぐための具体的な描き方のコツを紹介します。

表情が硬くなる主な原因

線を強く描きすぎたり、必要以上に輪郭をはっきりと描こうとすると、表情が硬直してしまいます。

また、影を一様にベタッと塗ることで、顔全体の立体感が失われ、のっぺり(平板で締まりのないさま)とした印象になります。

これでは、子供特有のやわらかい肌や自然な表情がうまく表現できません。

線の強弱を意識して描く

鉛筆画では、線の強さを自在にコントロールすることが重要です。

輪郭線を、すべて同じ濃さで囲むのではなく、特に光が当たる部分では線を弱め、影になる部分で少し強調する、といった工夫が必要です。

たとえば、頬や額など光を受ける面では線を極力目立たせず、あごの下や鼻の影では軽く強調することで、自然な表情が生まれます。

グラデーションを使った陰影表現

影を塗るときには、単に濃く塗りつぶすのではなく、なめらかなグラデーション(階調)を意識します。

鉛筆を寝かせ気味にして広い面を使い、2Hなどの鉛筆で優しく軽いタッチで縦横斜めの4方向からの線(クロスハッチング)で、何度も薄く塗り重ねながら立体感を出すと、肌の柔らかさをリアルに表現できます。

特に、目元や口元周辺の陰影は繊細に仕上げると、子供らしい柔らかな雰囲気が引き立ちます。

微笑みやまなざしのニュアンスを捉える

子供らしさを引き出すには、目元や口元のわずかなニュアンス(感情及び印象や感覚的な違い)を見逃さないことが大切です。

口角がほんの少し上がった微笑み、リラックスしたまなざしなど、微妙な表情を繊細に表現することで、作品に命が吹き込まれます。

表情を描くときは、大げさにしすぎず、自然な動きを軽やかにとらえましょう。

よくある失敗③:目や口の位置がずれるときの修整ポイント

子供の顔のデッサンで、バランスが崩れる最大の要因は、目や口の位置のズレです。

わずかなズレでも顔の印象は大きく変わり、特に子供の顔のようなシンプルな構成では、違和感が目立ちやすくなります。

描き進めるうちに、ズレてしまうことはよくありますが、重要なのは「早期に気づき、素早く修整する」ことです。

本章では、ズレの主な原因と具体的な修整ポイントを解説します。

目の高さを揃える重要性

目は顔の印象を決める最も重要なパーツです。片方の目だけ高くなったり、傾いてしまったりすると、顔全体に違和感の残る原因になります。

目を描き始める前に、水平なアタリ線を引き、両目がそのライン上に乗るように確認しながら進めましょう。

もし描きながらズレを感じたら、すぐに修整できる勇気を持つことが大切です。

口の中心をしっかりとる

口の位置ズレも非常に目立ちます。口は鼻からあごにかけた、顔の中心線上に配置するのが基本です。

特に子供の場合、顔の左右のバランスが崩れると、年齢感が一気に変わってしまいます。

中心線をしっかり意識し、左右の口角の高さをこまめにチェックする習慣をつけましょう。

描き進めながら微調整する

デッサンでは、最初に完璧な位置にパーツを置けることはほとんどありません。

重要なのは、描き進める中で何度も全体を見直し、必要に応じて微調整することです。

小さな違和感を放置せず、Bや2Bで薄く描いた段階で、何度も修整を重ねることが自然でバランスの取れた顔に仕上げられる鍵になります。

ズレを防ぐための実践テクニック

目や口を描いた後、一度絵を裏返して見ると、ズレに気づきやすくなります。

また、スマートフォンで写真を撮ってモノクロで確認する方法もオススメです。

客観的に見ることで、自分では気づかなかった微妙な位置ズレが浮き彫りになり、より精度の高い修整が可能になります。

制作途中での、頻繁な確認は重要です。画面から少し離れて観ることで、バランスの調整に役立てられます。

子供らしさを引き出すために意識したい描き方のコツ

リアルな子供の顔を描くためには、正確なバランスやプロポーション(比率)だけでなく、「子供らしさ」をどう表現するかが重要なポイントになります。

ただ、正確なデッサンを目指すだけでは、硬く冷たい印象になってしまうこともあります。

柔らかさや無垢な雰囲気を表現するための、鉛筆画ならではの工夫を見ていきましょう。

本章では、描き方のコツについて解説します。

ラインの丸みを大切にする

子供の顔においては、直線的なラインは極力避けるべきです。

輪郭、額、頬、あご、それぞれを滑らかな曲線でつなげることで、自然な幼さを演出できます。

特に、頬のふくらみや額の丸みを意識すると、顔全体に優しい印象が宿ります。鉛筆を寝かせ気味にして使い、輪郭をふわっと描くことで、さらに自然な丸みを表現できます。

影は軽やかに重ねる

影を濃く塗りすぎると、顔全体が重くなり、年齢を重ねたように見えてしまいます。

鉛筆の芯先を使って、筆圧を高めて塗るのではなく、芯先の側面を使うような感じで、寝かせ気味に何度も薄く重ねて、トーンを作ることがポイントです。

特に、額、頬、あごなど光が当たる面は、グラデーション(階調)を意識して、なめらかにぼかしましょう。軽やかな影で子供の柔らかい肌感を引き立てられます。

必要以上に描き込まない

子供の顔にはシワやシャープな陰影がほとんどありません。

細かく描き込みすぎると、大人びた印象になってしまいます。

特に、目尻や口元などは、線を最小限に抑え、自然な形をやわらかくなぞる程度に留めるのが効果的です。「引き算の美学」を意識し、余白を活かした表現で無垢さを演出しましょう。

柔らかな表情をつくるポイント

子供特有のやさしい表情を描くためには、目と口の微妙な表現に注目します。

目はやや大きめに、丸みを持たせながら描き、光を入れることで活き活きとした印象を与えられます。

全身を入れたデッサンの場合に重要な点

子供の顔だけではなく、全身を対象にしたデッサンの場合には、次の点で注意が必要です。

子供特有の身体の特徴は、見逃せません。

- 目と鼻の間の距離が短い。

- あごが短い。

- 首が短い。

- 肩幅が狭い。

- 眉毛は整えていない。

- 手のひらの比率が大人よりも小さい。

口元も軽く微笑んでいるように、優しいカーブを意識しましょう。表情を強調しすぎず、さりげなくニュアンスを描くことで、自然な子供らしさが伝わります。

子供特有の特徴を適切に把握して、完成度を高めましょう!

鉛筆画に関するさまざまな疑問点について解説

鉛筆画を始めるにあたっては、色々訊ねてみたいことがたくさんあるのではないでしょうか?

本章では、その中でも特に、知りたいと思われているであろうという点を、かいつまんで解説していきます。

鉛筆画を描く際に適している鉛筆と揃えるべき種類

まず、あなたが最初に取り組むべき点は、シンプルにどんな鉛筆が良いのかという点ではないでしょうか?

この問いは、結論から言えば、「ステッドラー」がオススメです。その大きな理由は、どこの画材店でも必ず販売しているからです。

筆者は、このステッドラーを主体にして、ファーバーカステルや三菱ユニも使っています。ステッドラーで9H~9Bまで、ファーバーカステルはHB~8Bまで、三菱ユニでは10Hと10Bを使っています。

あなたが揃えるべき鉛筆の種類は、「同じメーカーで」2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの7本あれば当面の制作ができます。この「同じメーカーで」という点については、メーカーによって「描き味」が若干異なるからです。

具体的に「ステッドラー」は「カリカリ」とした描き味で、「ファーバーカステル」は「若干しっとりした描き味」、三菱ユニは「しっとりとした描き味」といった感じになっています。

三菱ユニの優れている点は、10Hであっても「しっとりとして描きやすい」、10Bでは、「しっかりと濃いトーンを乗せられる」点がすばらしいのです。

前述していますが、あなたが、これから揃えるべき7本で、5作品ほど描いてみて、「これからも鉛筆画を続けていきたい」思えるようでしたらば、徐々に鉛筆の幅を広げていきましょう。

尚、この部分では関連記事がありますので、掲載しておきます。

鉛筆画を描く際のスケッチブックは何が良いか

スケッチブックは、安いものから高いものまでたくさんありますので、迷ってしまいますよね。しかし、最初から高いものはいりませんが、次の点だけは気をつけましょう。

まず、あなたがどのような鉛筆画を描いていこうとされているかによって、スケッチブックや紙の質は変わってきます。

そこで、筆者のように、風景・静物・人物・動物と何でも描こうとしていると前提してみれば、スケッチブックや紙の表面のザラツキは「中目」で、紙の厚さも中くらいが良いでしょう。

薄いスケッチブックや紙は、破れやすいので注意が必要です。筆圧を高めて「濃いトーン」を入れることもあるでしょうから、そういった点からも中くらいの厚さのあるスケッチブックや紙を選びましょう。

そして、酸を含んでいないスケッチブックや紙が良いです。酸を含んでいるスケッチブックや紙は年月とともに「黄ばむ」ことがあるからです。

また、リアルな鉛筆画で人物を描きたいということであれば、「ケント紙」がオススメです。表面がすべすべしていて、細密描写に適しています。漫画やイラストの原稿に使われていることが多いのもこの紙です。

因みに、筆者が最近使っているスケッチブックは、「WATSON(ワトソン)」です。価格は少し高いのですが、中目の粗さ・中くらいの厚さ・色が真っ白で「ハイライト」が映える、などの良い点がたくさんあります(日本製)。

しかし、あなたが最初に買い求めるスケッチブックや紙は、中目の粗さ・中くらいの厚さ・できるだけ白い紙肌・酸を含んでいない製品・できるだけ安い製品でよいです。店員さんに相談してみましょう。

因みに、スケッチブックに特化した次の記事もありますので、参照してください。

鉛筆画を描く際の鉛筆の持ち方

鉛筆画を制作する際には、鉛筆の持ち方は大切です。

重要な点は、描き始めの制作対象物(モチーフ)全体を捉える際には、鉛筆を人指し指・中指・親指で優しくつまむように持ち、肩と腕を使いうイメージで大雑把に描いてみましょう。

鉄則は、一部分だけしっかり描き進むことのないようにすることです。常に全体を少しづつ描き進んで、徐々に全体的に完成度を高めるように描くことが大切です。

全体的な輪郭線が描けた時点でも、重要なことがあります。それは、一旦休憩をはさんで、作品を少し離れたところからも観察することです。筆者は30年以上描いていますが、このひと手間はいまだにおこなっています。

必ず、修整すべき点が2~3点見つかるからです。このひと手間を惜しんで描き進んでしまうと制作途中で、矛盾点にぶつかってしまったり、行き詰ってしまったりしてしまうのです。

また、大きな修整をしようにも難しくなってしまったり、修整できたとしても紙が汚れてしまうことがあるので、休憩をはさんで改めて画面を「点検」することは重要なことなのです。

尚、この部分では関連記事がありますので、掲載しておきます。

鉛筆画を描く際のトーンを入れる順番は

この部分では、困る人も多いでしょう。全体の輪郭を描いて、一旦休憩をはさんで「点検」後に、「これでよい」という状態で輪郭線ができましたら次へ進みましょう。

結論は、一番濃いところから描き始めてください。つまり、画面上の一番濃いところが、地面部分であればそこから描き始めて、徐々に明るい部分を描いて行くようにしましょう。

一旦そのように描いて行きながら、最終的には、それまで一番濃く描いていたところへ、一段濃い鉛筆のトーンを乗せてもよいのです。

しかし、あなたが当初揃えるべき鉛筆の中の4Bで、一番濃いところを描いていた場合には、芯先を鋭く削って、縦横斜めの4方向からの線(クロスハッチング)で、繰り返し描き込んでいけば、より濃いトーンを得られます。

このトーンの入れ方の順序を仮に、明るいところから徐々に濃い色を付けていったとすれば、手持ちのトーン以上の濃いトーンが必要になって、困ることになるからです。この順番はお忘れなく。^^

鉛筆画で顔のデッサンを描く際の順番

人の顔を描く際の順番は、大雑把な顔の輪郭を取った後に、まず目を描いて行きます。目を中心として顔の輪郭のバランスを観ながら、次に眉毛と鼻から口へと描き進みましょう。

そして、再度顔の輪郭の中の各パーツの位置と、大きさの確認をします。

また、動物を描く場合であっても、顔の輪郭の後には目を描いて、目と顔の輪郭とのバランスをよく見て、鼻や口を描いて行くようにしましょう。

尚、この部分では関連記事がありますので、掲載しておきます。

左右対称の制作対象がうまく描けないときの最後の手段

左右対称の制作対象(モチーフ)は、ビンの丸みを帯びた肩及び人体や動物など、たくさんあります。いくら真剣に取り組んでも、全くうまくいかないときもあるでしょう。

そんなときには、本当はあまり言いたくはないのですが、お伝えしておきます。まずザックリと描いたモチーフを仮に、「空きビン」とします。

その場合には、縦に中心線を薄く描き込みます。そして、うまく描けている方の線の寸法を中心線から測り、うまく描けていない方の側へ点を優しく打ちましょう。

そのようにして、上から下まで1~2cm間隔で点を打ち、そのあとに全部をフリーハンドでつなげれば描けます。またその際に、直線部分には「定規」を使っても構いません。

ただし、この手法は、あくまでも、あなたが自宅で制作するときだけに使いましょう。絵画教室に通っている場合には、注意が必要なのです。

なぜならば、絵画教室の講師の方々は「フリーハンドでの制作」に、強いこだわりがあるからです。ふと振り返ったら、講師が「真っ赤な顔」をして立っていたら怖いですからね。^^

いろいろな疑問点もあると思いますが、描き進んでいく内に分かってくることも多いものです。

【まとめ】鉛筆画で子供の顔をリアルに描くためのコツ

子供の顔を鉛筆画でリアルに描くためには、単に形を似せるだけでは足りません。バランス、表情、柔らかさ、それぞれのポイントを押さえた上で、全体の雰囲気を丁寧に表現することが求められます。

初心者の人が陥りやすい失敗を理解し、それを一つずつ克服することが、リアルで魅力的な子供の顔を描ける第一歩となります。

まず大切なのは、子供特有の顔の特徴を適切に捉えることです。丸みを帯びた輪郭、顔の中心に集まったパーツ、大きめの頭と細い首。これらを意識しながらデッサンを進めることで、自然な子供らしさを表現できます。

次に、顔全体のバランスを崩さないための工夫も必要です。アタリ線をしっかり取り、常に顔全体を俯瞰しながら描き進めることで、パーツのズレを防げます。

また、表情が硬くならないように、線の強弱や陰影のグラデーション(階調)に注意しましょう。柔らかい線、なめらかな影を意識することで、子供の無垢な表情が自然に浮かび上がります。

目や口の位置ズレにも細心の注意を払い、少しでも違和感を感じた場合には、すぐに修整する癖をつけることが完成度を高めるカギです。

さらに、子供らしい柔らかさを出すためには、描き込みすぎないことが重要です。細かいディテール(詳細)をあえて省略し、丸みを活かしたシンプルな表現にまとめることで、子供特有の軽やかさが際立ちます。

最後に、目元や口元の微妙なニュアンスを丁寧に捉え、やさしい表情を引き出すことで、作品全体に命を吹き込むことができるでしょう。以下に、この記事のまとめを列記します。

本記事の要点まとめ

- 子供の顔の丸みと中央寄りパーツ配置を正確に捉える。

- アタリ線を使い、バランス崩れを防ぐ。

- 線と影を柔らかくコントロールして自然な表情を作る。

- 目や口の位置ズレに早期対応する。

- 丸みと軽い影、シンプルな描写で子供らしさを表現する。

焦らず、少しずつ丁寧に練習を重ねることで、鉛筆だけでもリアルな子供の顔を描くことができるようになれます。失敗を恐れず、今日からもう一歩、新しい挑戦を始めましょう!

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

子供特有の比率を理解して、描き進んでいきましょう。