こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

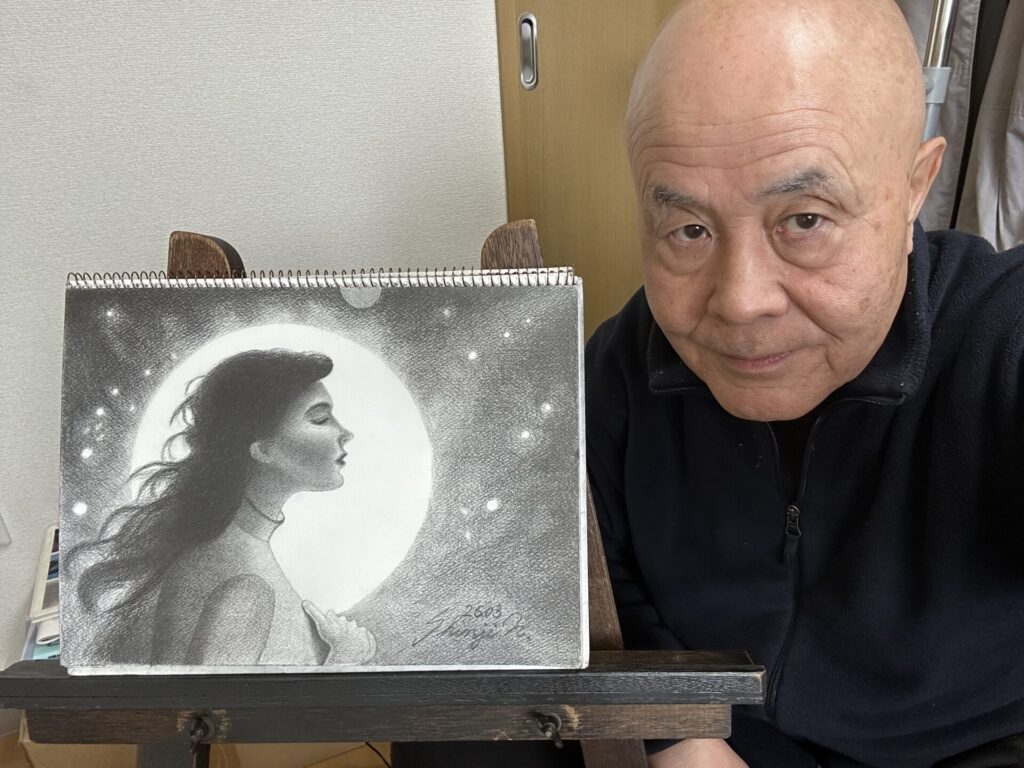

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画で静物を複合構成すると、作品に深みや物語性が生まれます。しかし、モチーフ同士のバランスや世界観の統一に悩む人も多いのではないでしょうか?

この記事では、プロの視点から静物モチーフを効果的に組み合わせ、理想的な世界観を作り上げるためのアイデア集を紹介します。

初心者の人から中級者の人まで、複合構図の魅力を引き出すために押さえておきたいポイントや、すぐに使える実践的なコツをわかりやすく解説。あなたの鉛筆画を、ワンランク上の作品に仕上げるヒントが満載です。

それでは、早速見ていきましょう!

鉛筆画における複合構図とは?

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において複合構図とは、複数の静物モチーフを組み合わせ、一枚の画面に統一感をもたせながら表現する構成技法を指します。

単独モチーフとは異なり、複数の要素が絡み合うことで、画面に深みやストーリー性を生み出せるのが大きな特徴です。

モノトーンの鉛筆画だからこそ、線や陰影による一体感が重要になり、構成力が作品の完成度に直結します。

本章では、複合構図を理解し、魅力的な鉛筆画を描くための基本的な考え方を紹介します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

構図を研究すべき理由

まず、あなたが初めて鉛筆画に取り組んだ場合には、最初に取り組む5作品ほどは、構図や色々な面倒なことは一切考えないで、楽しんで制作することが極めて重要です。

その理由は、最初からいろいろなことを考えてしまうと、手が止まってしまい挫折の原因になるからです。そのようなことよりも、あなたが楽しんで鉛筆画を描くことに慣れることが重要なのです。^^

そして、あなたが5作品ほど描いて「ある程度描くことに慣れて」来られましたら、構図についても研究を始めましょう。

その理由は、構図を使うことによって、作品をより見映えのする、まとまりのある作品にすることができるからです。

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

複合構図の基本:統一感を生み出す考え方

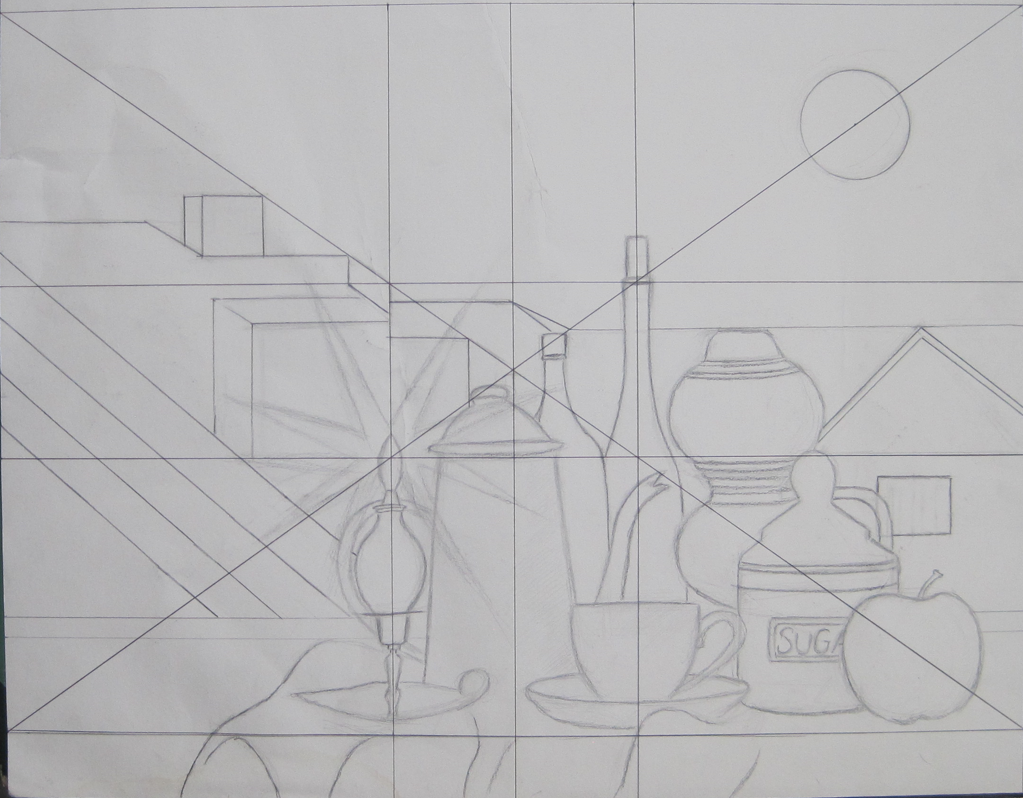

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

複合構図では、モチーフ同士に何らかの共通性を持たせることが重要です。

例えば、同系統の形や質感、または似たストーリー性を感じさせるモチーフを選ぶと、画面全体に統一感が生まれます。

特に、モノトーンの鉛筆画では色によるつながりが使えないため、線のリズムや明暗のバランスで自然な一体感を作ることが求められます。

モチーフ同士の関係性を意識する

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフを複数配置するときには、それぞれの関係性を意識しましょう。

例えば、サイズの大小、硬さや柔らかさの違い、人工物と自然物、金属と布など、対比や調和を考えて配置することで、画面に緊張感やリズムを生み出すことができます。

また、モチーフ同士が重なる部分は特に注意して、自然な重なりや隙間を意識して構成を整えましょう。

鉛筆画特有の空間表現を活かす

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

複合構図では、モチーフ同士を詰め込みすぎず、適度な「空間」を活かすことも大切です。

鉛筆の、柔らかいグラデーション(階調)や線の強弱を使うことで、空間の奥行きや空気感を表現できます。

静物モチーフの選び方と組み合わせのコツ

第2回個展出品作品 ランプの点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画における静物のモチーフの選び方は、作品全体の印象を大きく左右します。

特に、モノトーンの鉛筆画では、色彩による派手さがない分、モチーフ自体の形や質感、配置によるバランスが重要です。

しかし、色彩がなくても、光と影の劇的な対比が「インパクト(心理的な衝撃)のある作品」として仕上げることもできます。

本章では、モノトーン表現を活かしながら、複合構図に適した静ののモチーフを選び、効果的に組み合わせるための基本的なコツを紹介します。

シンプルな形と複雑な形を組み合わせる

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフ選びの際には、シンプルな形と複雑な形をバランスよく組み合わせると、画面に動きとリズムが生まれます。

例えば、丸みを帯びた果物と、直線的な本や瓶を組み合わせると、お互いの形が引き立ちます。

特に、制作する段階では、丸いモチーフばかりや、角張ったモチーフばかりでは、面白みに欠けてしまいますので、色々な形状のモチーフを組み合わせて、バランスよく描くことが重要です。

鉛筆の、繊細なタッチで形の違いを強調しながら、構成に変化をつけましょう。

異なる質感を意識して選ぶ

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

モノトーンで表現する鉛筆画では、質感の違いが作品に深みをもたらします。

ツルツルしたガラス、ザラザラした布、光を反射する金属など、異なる手触りを想像させるモチーフを組み合わせることで、視覚的な楽しさが生まれます。

描き分ける際には、質感ごとに線のタッチや明暗の幅を工夫することもポイントです。

モチーフに共通するテーマを持たせる

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

複数の静物を組み合わせる場合には、共通するテーマを意識すると作品にまとまりが生まれます。

例えば、「朝食の風景」「書斎の一角」といった小さな設定を決めるだけで、モチーフ選びがスムーズになり、画面に自然なストーリー性が生まれます。

テーマに沿ったモチーフを選ぶことで、観てくださる人に、一貫した印象を与えることができます。

本章では、作品作りにおけるテーマの造り方について解説します。

世界観を高めるためのレイアウトテクニック

第1回個展出品作品 家族の肖像 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で複合構図を組む際には、モチーフをどのようにレイアウトするかによって、作品の世界観が大きく変わります。

モノトーンで表現される鉛筆画だからこそ、モチーフ同士の距離感や配置の流れに工夫を凝らすことで、画面全体に一貫した空気感を生み出すことができます。

モチーフの高低差をつけてリズムを生む

モチーフを同じ高さに揃えて配置すると、単調な印象になりがちです。

大小のモチーフを組み合わせたり、台や本などで高さを変えたりすることで、画面に自然なリズムと奥行きが生まれます。

特に、モノトーンの表現では、高低差による影の落ち方がドラマティック(劇的)な効果を生み、作品に動きと立体感をもたらします。次の作品のモチーフの構図は、「逆三角形」の構図でまとめています。

午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

空間を活かした間(ま)を作る

すべてのモチーフを詰め込まず、適度な空間を意識して配置しましょう。

空間は、モチーフを引き立て、作品に余裕と呼吸感を与えます。鉛筆の柔らかなタッチで空間を表現することで、静かで落ち着いた世界観を演出できます。

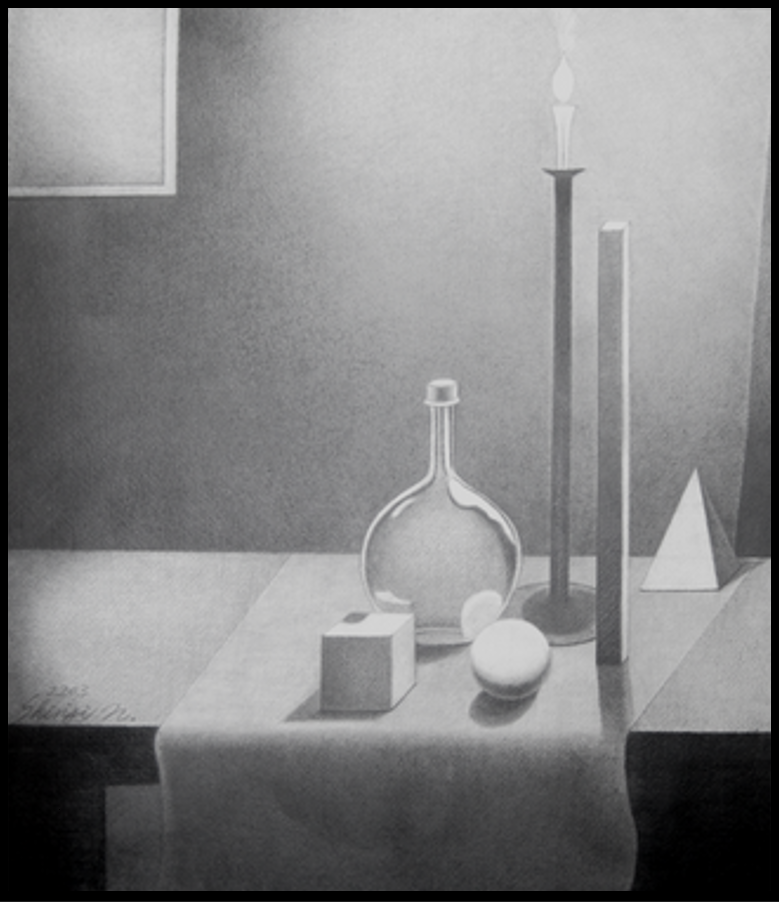

背景を極力シンプルにすることで、空間の美しさがより際立ちます。次の作品では、√2の構図分割基本線を使い、ろうそくの炎を√2の主要な交点へ据えて、「中空の三角」という構図で制作しています。

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

視線誘導を意識した配置を心がける

観てくださる人の視線が、自然に流れるようにモチーフを配置することも大切です。

たとえば、大きなモチーフから小さなモチーフへ視線を誘導したり、斜めの配置で動きを生み出したりする工夫が効果的です。

あるいは、画面上の斜線を有効活用することで、観てくださる人の視線を斜線上の奥へと導きことも可能なのです。次の作品は、ゴッホの「星月夜」のオマージュ(※)です。

星月夜の誕生 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画では、線や陰影の流れを使って視線をリードすることができるので、画面全体の統一感を高められます。

※ オマージュとは、尊敬する作品や人物に影響を受けて新たな作品を作ることを指します。

モチーフに物語性を持たせる方法

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で静物を複合構成する際には、単にモチーフを並べるだけでは画面が無機質になりがちです。

そこに物語性を加えることで、観てくださる人の視線を作品の奥行きや、感情を伝えることができます。

特に、モノトーン表現では色彩に頼らない分だけ、構成や演出によるストーリーの工夫がより重要ではありますが、光と影の劇的な対比によって、油彩にも負けない効果を高めることもできます。

本章では、鉛筆画でモチーフに物語性を持たせるための具体的な方法を紹介します。

時間の流れを感じさせるモチーフを選ぶ

物語性を持たせるためには、時間の経過を想起させるモチーフを組み合わせるのが効果的です。

たとえば、読みかけの本、しおれた花、半分飲みかけのコップなど、少しだけ「動き」を感じさせるものを選びましょう。

あるいは、砂時計や懐中時計なども使えます。砂時計を分厚い辞書の上に置いた「ゴッホ」の作品がありますが、「少年老い易く、学成り難し」と暗示しているように感じますよね。^^

鉛筆ならではの柔らかな描写で、静かな中にも流れる時間を表現することができます。次の作品では、まさに仕事から解き放たれて、休日に寛いでいることを暗示しています。

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

ネクタイについた結びシワが、リアルな仕事上の拘束を示しているようで、なおさら休日の解放感を演出できると考えて制作しました。

使い古されたものを取り入れる

第1回個展出品作品 胡桃割のある静物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

新品のモチーフばかりでは、画面が整いすぎてしまい、味わいが出にくくなります。

あえて、傷のある金属、シワの寄った紙袋、縁の欠けた陶器、靴やカバンなど、使い古されたものを取り入れることで、モチーフに歴史や背景を感じさせることができます。

モノトーンの鉛筆画では、こうした質感の違いを細かく描写することで、よりリアルで奥深い世界観を作り出せます。

配置で物語のシーンを演出する

モチーフの置き方にも物語性を込めましょう。

たとえば、倒れかけた瓶(ビン)と傍らに置かれたリンゴという配置は、静かな動きと不安定さを演出できます。

あるいは、身近にある静物を「擬人化させる」というのも面白いですよね。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

この作品は、男性用の傘と女性用の日傘の取っ手の部分に、釣り用の糸(透明なテグス)を結んで、パイプハンガーに吊るし、部屋の明かりを消して、スポットライトを当てて描いています。

擬人化できるモチーフは、いろいろありますよね。次の作品などでも、充分役立てられています。参考にしてみてください。

第2回個展出品作品 暮らし 2000 F1 鉛筆画 中山眞治

モチーフ同士の距離感及び角度やイメージを工夫することで、観てくださる人にさまざまな情景やイメージを想像させることができて、単なる静物画を超えた表現が可能になります。

鉛筆画の複合構図で注意すべきポイント

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅱ F100 鉛筆画 中山眞治

複数の静物モチーフを組み合わせる鉛筆画では、構成の自由度が高い分、バランスを崩しやすい点に注意が必要です。

特に、モノトーンで表現する鉛筆画では、色彩の助けを借りられないため、形・明暗・空間の扱いが作品の完成度を左右します。

本章では、複合構図を組む際に特に気を付けたいポイントを紹介します。

主役と脇役を明確にする

すべてのモチーフを同じ強さで描いてしまうと、視線が散り、画面にまとまりがなくなります。

複合構図では、主役となるモチーフを一つ決め、それを引き立てる脇役を意識的に配置しましょう。

主役にはコントラスト(明暗差)を強くつけ、脇役はややトーンを抑えるなど、明暗差で自然に視線を誘導する工夫が大切です。

次の作品の一番明るい花が主役と準主役です。それ以外の花にはハイライトを抑えてか行くことで、主役と準主役を引き立てています。

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

モチーフの重なりを整理する

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

複数のモチーフが交差する場合、どちらが手前か、どちらが奥かを明確に描き分ける必要があります。

線が交錯する部分では、鉛筆のタッチを変えたり、エッジの強弱で前後関係をはっきりさせると、画面に無理のない立体感が生まれます。

モノトーンの鉛筆画では、曖昧な重なりが作品全体をぼんやりさせてしまうため注意が必要です。

明暗のリズムを意識する

鉛筆画の複合構図では、画面全体にリズム感のある明暗を配置することが重要です。次の作品を参照してください。

水滴Ⅶ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

一部に暗さが集中したり、全体が均一なトーンになってしまうと、絵が単調に見えてしまいます。

主役や準主役周辺には、引き立てるための濃いトーンを置き、脇役や背景にかけてやわらかくトーンを調整することで、自然な奥行きと躍動感を表現できます。

具体的な構図の導入例と簡単にできる差別化のポイント

寒椿 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

ここまでは、理解していただけていると仮定して、この先については、具体例やポイントに絞った情報が必要なはずです。

本章では、ここまでのさまざまな内容にプラスして、実際の構図の使い方や、公募展などへ出品する際の重要なポイントなど、あなたが知りたい内容を凝縮して解説していきます。

初めに知っておくべき構図の分割によってできる画面上のポジション

構図には、さまざまなものがありますが、その構図が画面上のどんな位置に来るのかを知っておく必要があります。

例えば、人物の上半身を描く場合には、画面の寸法上の中心点と人物の中心が重なると、「動きがなくなる」と言われますが、意図的に人物を画面上の中心点において、人物を三角形の構図でまとめる方法もあります。

しかし、できるものであれば、画面の寸法上に中心点に、人物の中心点を避けて制作したほうが、「動きを止めない」で済みます。

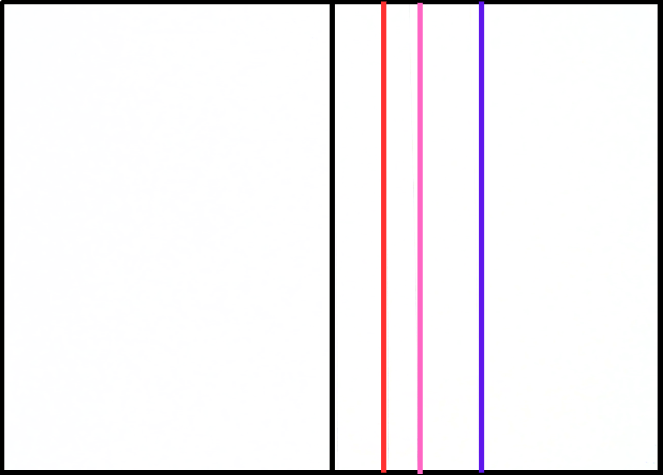

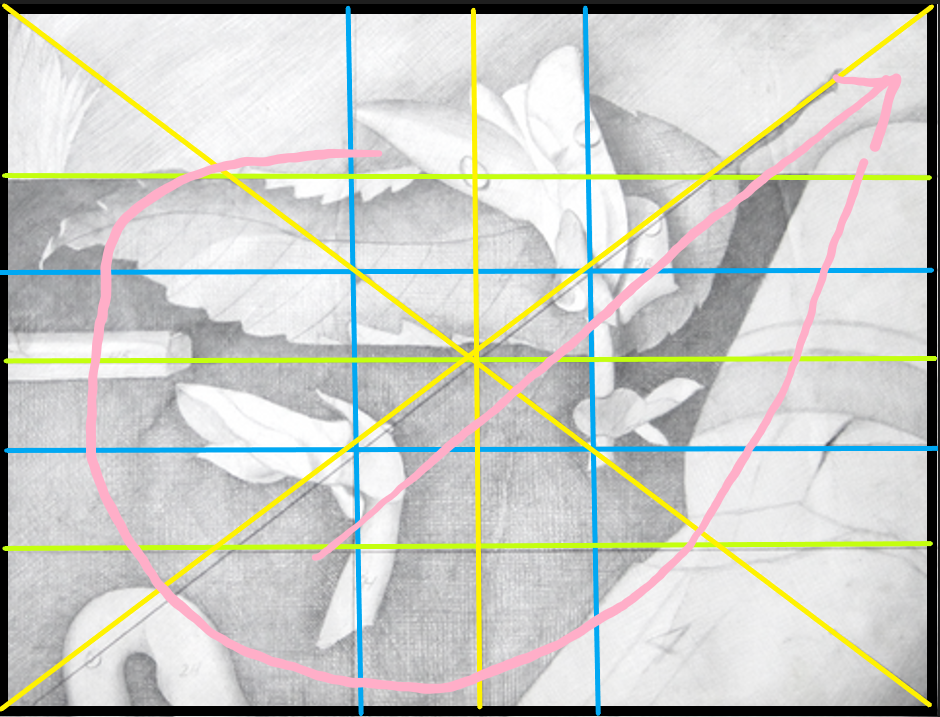

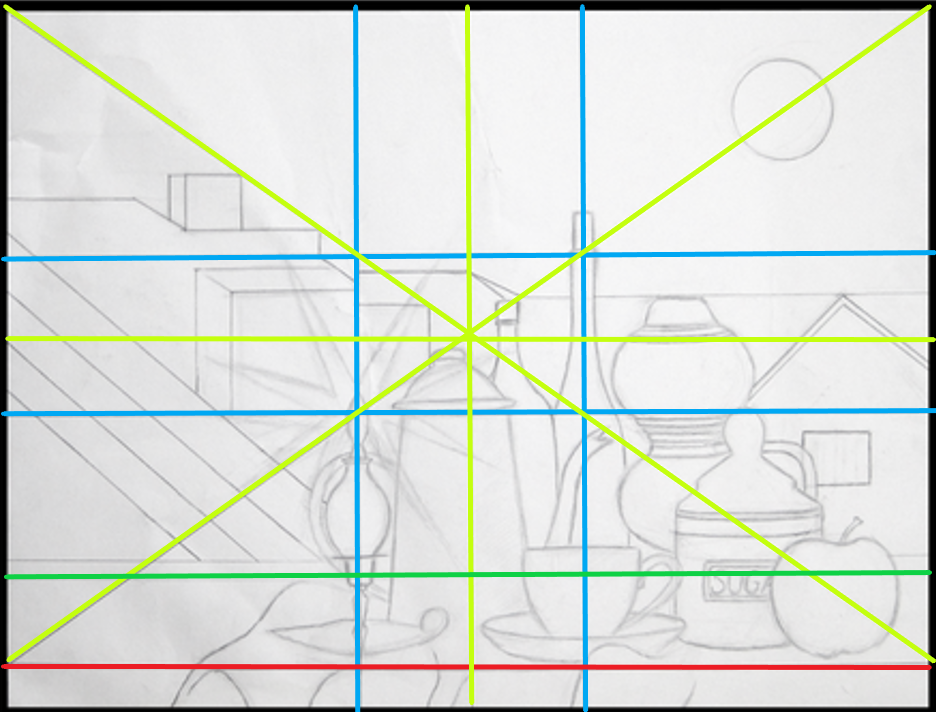

そこで、構図分割の中で、√3分割(白金比分割)、黄金分割、√2分割(白銀比分割)の分割点(線)がどんな位置に来るのかを説明しますと、次の画像のような位置になります。

- 黒い線…画面上の2分割線

- 赤い線…√3分割線(画面の寸法に対して÷1.732で得られた値で分割)

- ピンクの線…黄金分割線(画面の寸法に対して÷1.618で得られた値で分割)

- 青色の線…√2分割線(画面の寸法に対して÷1.414で得られた値で分割)

そして、画面の縦横にはそれぞれ2つづつその分割点(線)がありますので、制作する前には、構図分割基本線を「優しく・薄く」描いてから、制作しましょう。例えば、黄金分割であれば、次のようになります。

-220609.png)

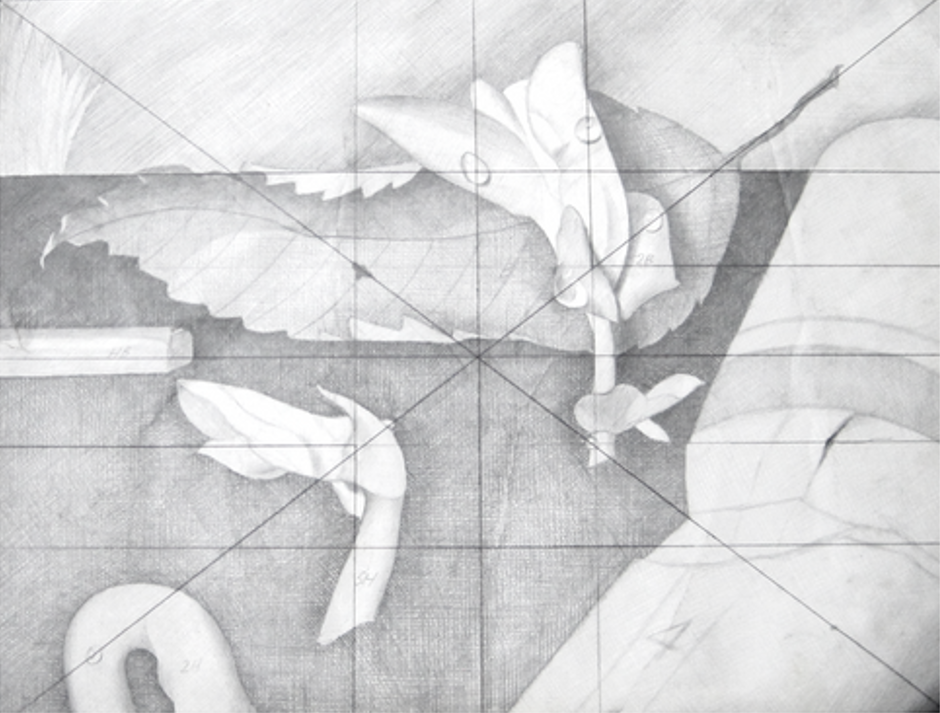

分割構図基本線を描く場合には、画面縦横の2分割線(④③)と2つの対角線(②①)も描きましょう。こうしてみると、黄金分割の縦横の交点(EFIJ)があらわれますが、この交点にあなたの感動や強調したいモチーフを置くということです。

また、例えば、上の分割構図基本線の中で、B⑥F⑦に窓を模した「抜け」を作ることで、画面上の息苦しさを解消できます。

尚、人物を比較的大きく描くとなれば、√3の分割点(線)を人物の中心点に配置すれば描きやすくなります。

さらに、√2で分割すれば、広い空(⑧で分割した場合)や、広大な大地(⑦で分割した場合)として扱えるということです。

作品上での緊張感の必要性と出しかた

何となく描いた作品には、観てくださる人に強い印象を与えることはできません。

そこで、簡単に言えば、画面奥から手前に迫ってくるような作品を描くと、「緊張感」を表現できます。次の作品を参照してください。

旅立ちの詩Ⅱ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

あるいは、奥から手前へと続く道路や河などでも、同じように緊張感を出すことができます。次の作品を参照してください。

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

画面上に動きを出すコツ

画面上に水平や垂直を使い過ぎると、単調で動きのない作品になってしまいます。

そこで、地平線をわずかに傾けることで、「動きを出す」こともできます。ただし、傾きすぎていても良くありませんので、ほど良く傾けましょう。

そして、ここで重要な点は、その傾くことによる「動きを制御する印象」を画面上に作ることで、バランスを取ることができます。傾けっぱなしではダメなんです。^^

次の作品を参照して下さい。画面左下の黒い三角形の一部分の水平線で、動きを制御しています。

旅立ちの詩Ⅲ 2019 F4 鉛筆画 中山眞治

こんな風にも水平線を入れられますし、他のモチーフを置いて、そのモチーフの水平部分を使うことでも良いのです。

尚、傾きは右でも左でも構いませんが、絵画上の画面の左は過去を、右側は未来を表す方角になるので、何かの意味を込める際には、その点も活用しましょう。

具体的な構図の解説

ここでは、具体的な構図の扱い方の例を解説していきます。

ここで解説する構図以外にも、構図はたくさんありますし、あなたの創造力次第でいくらでも組み合わせがある事を記憶しておきましょう。

この組み合わせる楽しさを知ると、楽しさが無限大に広がっていきます。筆者は、この部分を知った時には、「楽しくて眠れない」日が続いたものです。

4分割と黄金分割

次の4分割構図基本線と黄金分割構図基本線を使って、画面縦を4分割し、主役と準主役の位置は、黄金分割線上に配置する。

-220608.png)

-220609-1.png)

この作品では、「生」を引き立てるための「死」を、主役の背景に枯葉を置いて「生と死の対比」を行い、タバコの吸い殻も使って、観てくださる人の視線を画面左下から、画面右上の角へと導いています。

また、2つの対角線も画面上の色々な部分を使って、対角線のある事を暗示しています。水滴ですら、その暗示の補助として使えることも示しています。

- 黄色線:構図基本線(対角線・画面縦の2分割線は4分割線と重複する)

- 青色線:黄金分割線(上下左右の各2本)

- 黄緑色線:4分割線(縦方向に対して3本)

- ピンク色の線:画面の中で視線を囲み、鑑賞者の視線を導く方向を示す線

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

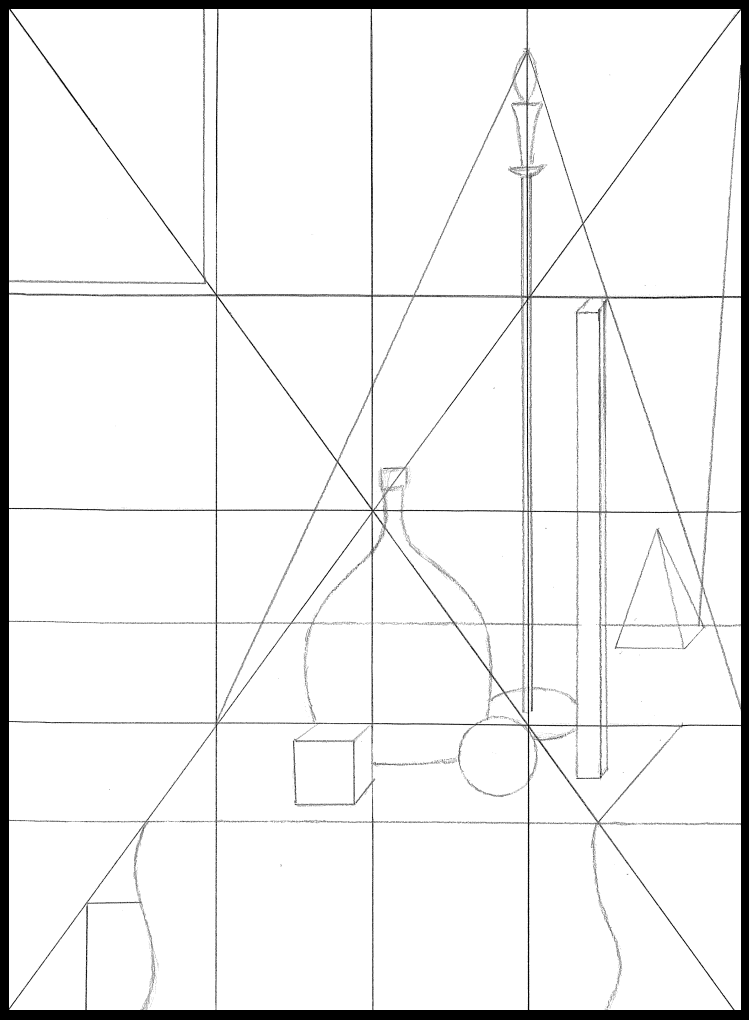

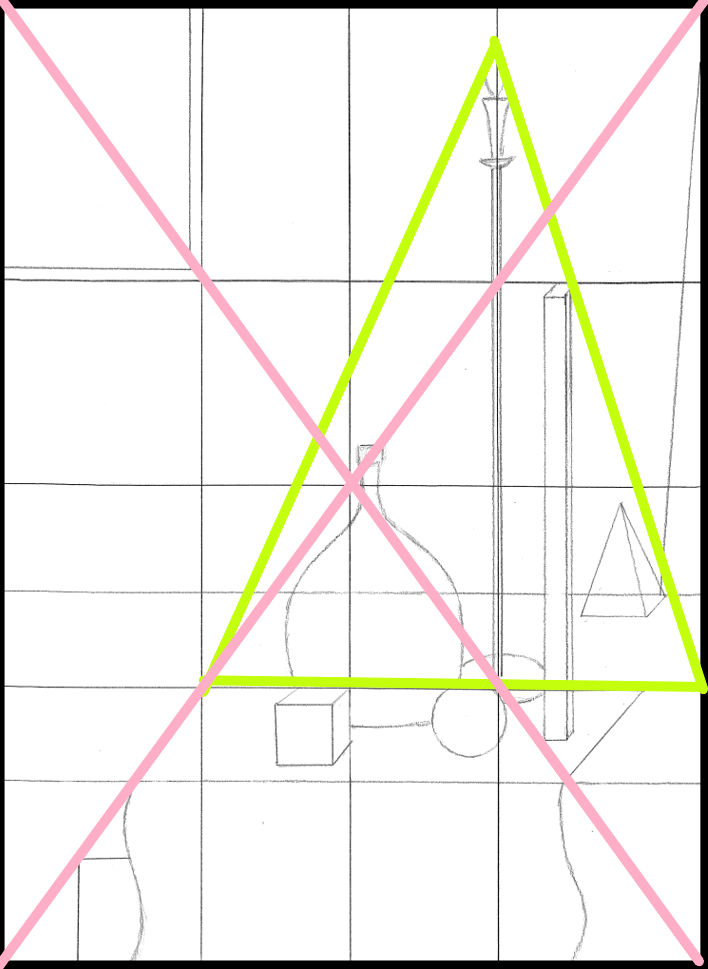

√2と、ロウソクの炎を中心とした中空の三角

構図分割基本線には、√2構図分割基本線を使い、その分割線(⑥)上にロウソクの炎を配置して中空の3角を構成する。

-220608.png)

尚、A⑤E⑦を使って「抜け」を作っています。夜の風景ではあっても、外部へ続く部分があると、観てくださる人の「息苦しさ」を解消できます。

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

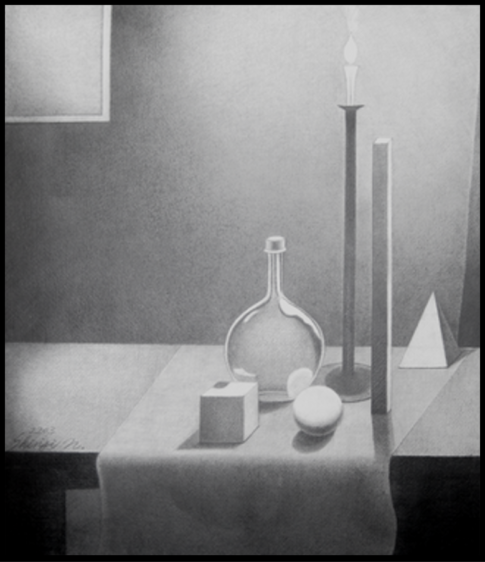

光を中心とした黄金分割

黄金分割構図基本線の中の、交点Iにロウソクの炎の中心を配置して全体を構成する。

-220609-2.png)

各構図分割基本線にかかるように、それぞれのモチーフの高さや幅を構図に合わせて描き込んでいく。また、背景の月の中心や左上のビルの角も使って対角線の存在を暗示。

また、画面下の部分でも、対角線が通っていることを暗示するために、画面左下のテーブルの角と、コーヒーポットの注ぎ口の先端や、画面右下のリンゴの中心を使って、対角線を暗示。

尚、画面の寸法上の中心点を外して描いています。

- 黄色線:構図基本線(対角線・画面縦の2分割線・画面横の2分割線)

- 青色線:黄金分割線(上下左右の各2本)

- 赤色線:画面縦のサイズ(ACあるいはBD間)の1/10の高さをテーブルの最前面の高さとする

- 緑色線:底線(CD)から上記赤色線は画面縦の高さの1/10でしたが、そのサイズの1.5倍の高さとする

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

まとめ:鉛筆画の複合構図で静物の世界観を高めるために

家族の肖像Ⅲ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で静物を複合構成する際は、単にモチーフを並べるだけではなく、構図や演出によって世界観を深めることが重要です。

モノトーンならではの静かな表現力を活かすためにも、モチーフ選びから配置、描写の細部に至るまで、意識的に工夫を重ねましょう。

今回ご紹介したポイントをまとめると、次のようになります。

- 複合構図では統一感を意識する

モチーフ同士の共通点を見つけ、自然なつながりを作ることで一体感が生まれます。 - 静物モチーフは形・質感・テーマを考えて選ぶ

形の対比や異なる質感を取り入れ、テーマ性を持たせることで画面に深みが出ます。 - レイアウトで世界観を演出する

モチーフの高低差や空間、視線誘導を意識した配置が、自然な流れと奥行きを生み出します。 - 物語性を込める工夫をする

時間の流れを感じさせるモチーフや、使い古された小物を取り入れて、情景を演出しましょう。 - 複合構図ならではの注意点を押さえる

主役と脇役を明確にし、重なりや明暗のリズムに配慮することで、画面のまとまりが高まります。

モノトーンの鉛筆画だからこそ、細部へのこだわりが作品全体の空気感を左右します。

これらのコツを意識して制作に取り組めば、静物の複合構成でも自分だけの世界観を表現できるようになれるでしょう。あなたの鉛筆画に、さらに深みと魅力を加えてみてください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-3-485x353.png)

特に、背景を描き込みすぎないことで、モチーフが引き立ち、静かな世界観を演出できます。モノトーンだからこそ、空間の静寂さを活かした構図が効果的に映えます。