こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

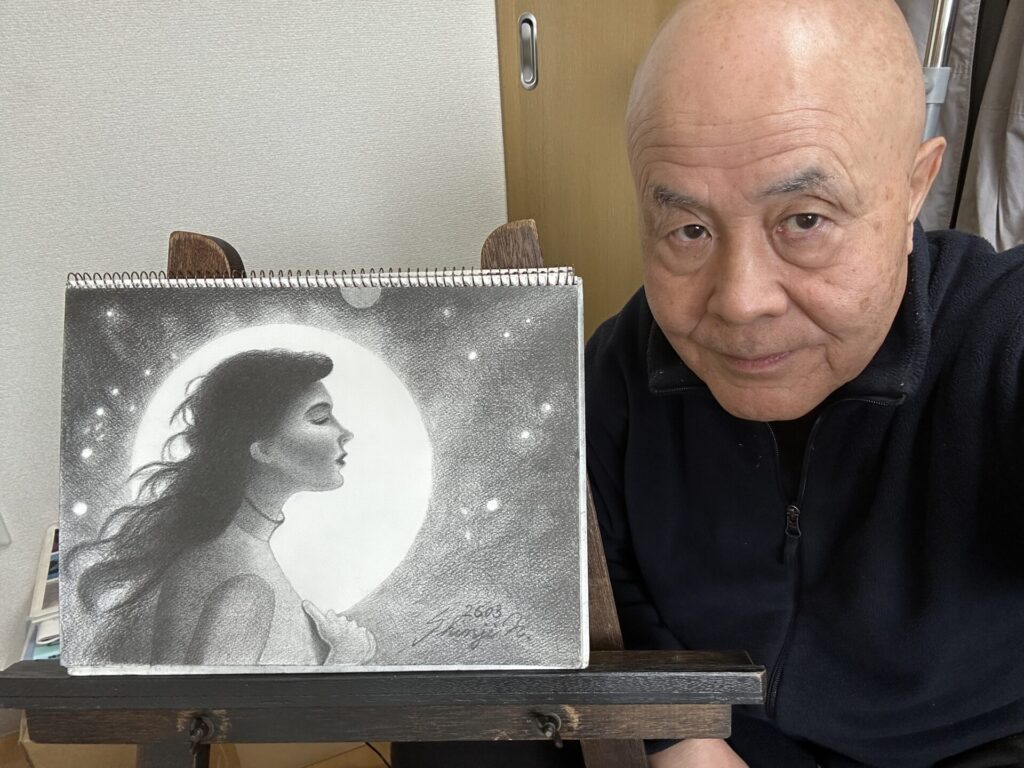

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、ペンギンの姿はシンプルで親しみやすく、鉛筆画初心者の人にとっても描きやすいモチーフのひとつです。

この記事では、リアルなペンギンを鉛筆だけで描くための基本テクニックから、かわいらしい印象を引き出すデッサンのコツまで、初心者の人でも実践できるステップを解説します。

フォルム(形)の捉え方や質感の出し方、陰影のつけ方など、押さえておきたいポイントを順を追って紹介しますので、はじめての動物デッサンにも最適です。

それでは、早速見ていきましょう!

ペンギンを描く前に押さえたい基本のフォルムと構造

ペンギンを鉛筆で描く際に、まず重要なのはその独特なフォルム(形)を正確に把握することです。

輪郭や細部にこだわる前に、全体のバランスや構造を理解することで、リアリティーのある表現が可能になります。

本章では、初心者の人でもすぐに実践できる、ペンギンの形のとらえ方を解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

シンプルな図形に置き換えて全体像をつかむ

ペンギンの体型は、楕円形の胴体と円に近い頭部、三角形のクチバシというように、基本図形に組み立てて捉えるのがコツです。

まずは、丸や楕円で大まかなバランスを下描きし、全体の比率を確認しましょう。

この段階ではディテールを描かず、形の流れと重心を重視することが重要です。

頭・胴体・足の比率で特徴を表現する

フンボルトペンギンの画像です

ペンギンの、かわいらしさやリアルさは、比率にあります。頭部は胴体に対して小さく、足は短く、胴体の下部に配置します。

特に、フンボルトペンギン(上の画像を参照)やコウテイペンギンなど、種類ごとの特徴を観察し、どの部分が長く、どの部分が丸いかを見極めましょう。

軸線と姿勢で安定感のあるポーズを描く

形を捉えられましたら、縦の軸線を意識して姿勢の安定を図ります。

必要以上に前かがみになっていたり、体が左右に傾いていると違和感が出やすいので、中心軸を意識することで、自然な立ち姿が描けます。

輪郭線を正確に描くための観察ポイント

ペンギンの鉛筆画において、輪郭線の適切さは作品全体の完成度を大きく左右します。

形が単純に見えるペンギンですが、輪郭のわずかなズレが、表情や立体感を損なう原因にもなります。

本章では、モノトーンの鉛筆画表現における、輪郭線を描くための観察と実践のポイントを紹介します。

境界線ではなく「変化の流れ」をとらえる

輪郭線は、物体の「端」ではなく、「形の変化」を示す線ととらえましょう。

ペンギンの首元や羽の付け根など、曲線がなだらかに変化していく箇所は、滑らかな線で描く必要があります。

強く線を描きすぎず、鉛筆を寝かせ気味にして柔らかく描くことで、自然なフォルムを再現できます。

線の強弱で奥行きと重さを表現する

単一の線で描くと平面的に見えがちです。

ペンギンの輪郭には、光が当たる部分と影になる部分で、コントラスト(明暗差)があります。

たとえば胴体の背中側は濃く、胸側は薄く描くことで、立体感と存在感が増します。線に強弱をつける意識が、表現に深みを与えるカギです。

重なり部分を丁寧に描写して構造を明確に

立ったまま眠るペンギンの画像です(見たことありませんよね)^^

羽や足などが胴体と重なる部分は、特に注意が必要です。たとえば羽の生え際では、接触点の形状や重なりの角度が輪郭線に大きく関わります。

このようなポイントを曖昧にすると、どこに何があるか分からない印象になりがちです。

丁寧な観察で、形と構造を明確に描き出しましょう。

ペンギンの輪郭を描く際には、単純な形状ではありますが、逆に、単純であるからこそ慎重に輪郭を取らなくては、リアルな作品にはなりません。

質感を出すための鉛筆の使い方と描き分けテクニック

ペンギンを鉛筆だけでリアルに表現するには、部位ごとの質感の違いを丁寧に描き分けることが重要です。

羽毛の柔らかさ、クチバシの硬さ、足裏のざらつきなど、それぞれの質感を鉛筆の使い分けで表現することによって、単なるモノクロの作品が「本物らしさ」を持つアートに昇華します。

本章では、質感を出すためのテクニックについて説明します。

羽毛の質感は「方向」と「重ね」で表現する

ペンギンの羽毛は短く密集しています。

細かい線を一定の方向で重ねることで、毛並みの流れや柔らかさを表現できます。

特に胸のあたりは明るく繊細に、背中はやや濃く重ねて描くことで、羽毛の密度や光の当たり方が自然に伝わります。

クチバシと足には硬質な線を使う

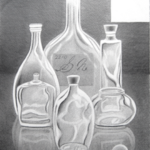

クチバシや足には、羽毛とは異なる硬い質感があります。

これらの部位には、鋭く削った鉛筆の先端を使い、硬さを感じさせる直線的で輪郭のはっきりした描写が効果的です。光の当たり方によっても変わりますが、H~Bくらいの鉛筆で描いて行きましょう。

くちばしのツヤ感は、強い光の反射を取り入れてコントラスト(明暗差)で描きましょう。つまり、クチバシの光っているところは、スケッチブックや紙の白さをそのまま使えます。

質感の違いを塗り分ける濃淡のコントロール

同じ鉛筆でも、筆圧の調整や塗り重ねる回数によって、濃淡を自在に操れます。

ペンギンの身体では、腹部と背部で質感も明暗も異なります。

明るい部分は軽く塗り、濃い部分は何層も重ねて密度を出すことで、質感のメリハリを自然に引き出すことができます。

濃くする部分には、縦横斜めの4方向からの線(クロスハッチング)によって、繰り返し塗り重ねていくことで、しっかりとしたトーンを得られます。

クチバシや足はしっかりと描き込み、黒い背中の部分には、4B以上の鉛筆で丹念なクロスハッチングでトーンを濃くしていきましょう。

光と影で立体感を演出する陰影の入れ方

鉛筆画でペンギンを描く際に、立体感を引き出すためには、適切な光と影の理解が欠かせません。

モノトーンだからこそ、陰影の入れ方ひとつで、作品の説得力や存在感が大きく変化してきます。

本章では、自然な陰影を描き込むための、基本的な考え方と実践テクニックを紹介します。

光源の位置を明確に確認して影の方向・角度・長さ・濃さを定める

まず意識すべきは、光がどこから来ているかかという「光源の確認」です。

光源の位置が確認できれば、影が落ちる方向や明暗の境界線(ハーフトーン)も自然に決まります。

光源が上なら頭頂部が明るくなり、足元が暗くなります。影の方向・角度・長さ・濃さが曖昧であると、作品全体が不安定に見えてしまうので注意が必要です。

強い影と柔らかい影を描き分けて奥行きを演出する

すべての影を同じ濃さで描くと、平坦な印象になります。

たとえばペンギンの胴体の丸みに沿って生じる影は柔らかく、足元に落ちる影はより強くクッキリと描くことで、空間の奥行きと立体感が強調できるのです。

鉛筆の側面を使って塗るか、先端を使うかの選択でも、表現の差が出ます。

境界をぼかすことで自然な陰影に仕上げる

陰影の境界がはっきりしすぎると、人工的で不自然な印象になります。特に羽毛や丸みのある部分では、陰影のグラデーション(階調)を滑らかに描くことが重要です。

ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆(さっぴつ)を使って軽くぼかす、あるいは薄い線を何層も重ねて自然な変化を作ることで、より立体的なデッサンが可能になります。

光源の確認は必ずしましょう。そして、ペンギンの他にもモチーフを入れる場合には、そのモチーフの影もペンギンにできている影の角度及び長さや濃さを合わせましょう。ここがあっていないと、ちぐはぐな印象になってしまいます。

初心者におすすめな練習方法とモチーフの例

鉛筆画でペンギンを描く前に、いくつかの基礎練習を行うことで、表現力と観察力が大きく向上します。

特に初心者の人は、複雑なデッサンに入る前に、形・陰影・質感を簡単なモチーフで繰り返し練習することが効果的です。

本章では、ペンギンを描く力を育てるための実践的な練習法と、最適なモチーフを紹介します。

線のコントロールを磨く反復練習

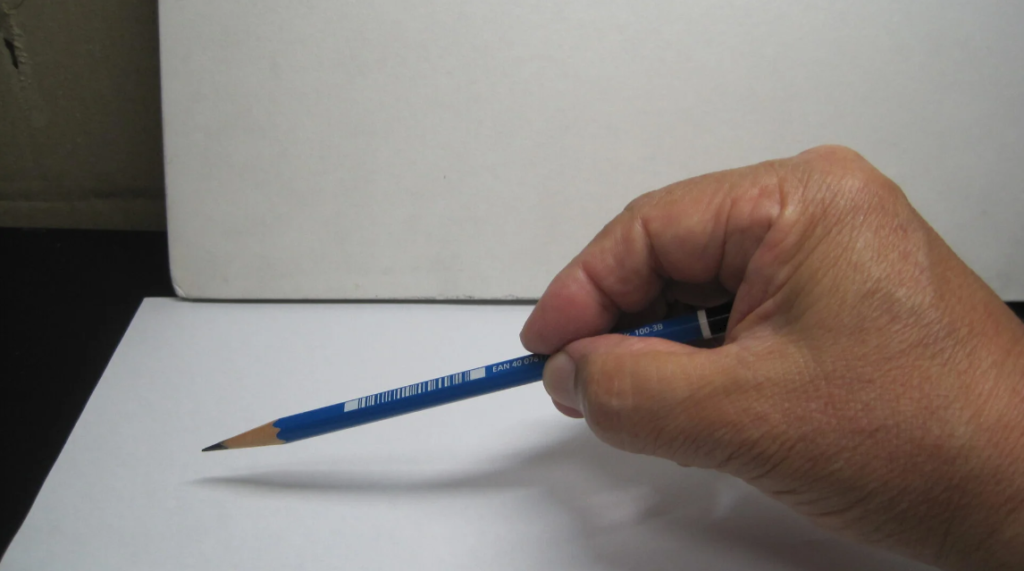

まずは、基本となる線を描く力を養いましょう。

力の強弱を変えて、直線や曲線を繰り返し描くことで、輪郭や陰影の表現が安定します。

特に、羽毛の方向性を意識した短い線の練習は、ペンギンを描く際の下地作りにもなります。

単純な形で構造をとらえる練習

ペンギンを描くのが難しい場合には、卵型や円柱、球体などの基本形を使って、立体感と陰影の練習を行いましょう。

これにより、頭の球体感や胴体の曲線などを自然に描けるようになれると同時に、形の変化に合わせて鉛筆の角度を調整する意識も身につきます。

ミニチュアのペンギン像や写真をモチーフにして練習

実際のペンギンの写真をモノクロにして観察する、あるいは小さなフィギュアをモチーフにして描くことで、リアリティー(現実性)とディテール(詳細)の両方を学べます。

最初は全身ではなく、一部のパーツ(顔、足など)だけを練習するのも効果的です。

ペンギンを画面のどこへどのように配置するかを考える

ペンギンが描けるようになったとして、それを画面のどこへ、どのように配置したらよいかという点が、次のあなたの考えるべき課題になるでしょう。

初心者の人は、とりあえず画面の中央に描くということになりがちです。しかし、絵画には構図という便利な技術があります。

構図と聞くと、「何やら難しい物」と感じられるかもしれませんが、具体的な例として、「黄金分割」という構図について説明します。

次の画像のように、画面縦横の二分割線と二つの対角線を入れて、画面の縦横のサイズに対して、÷1.618で得られた寸法で分割します。

-220609-3.png)

「次の作品は、この黄金分割構図基本線を基にして制作しています(植物の芽二つを黄金分割線上に描いています)。この作品では、画面の縦には、4分割線を使っています。」

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

縦と横には、それぞれ二つづつ黄金分割線を得られますので、例えばその分割線(⑤や⑥)上に、あなたの描きたいペンギンを中心に描いて行くということです。

また、上の黄金分割構図基本線の中の、縦の黄金分割線⑦を地平線にすれば「大地の広さ」を、⑧で分割すれば「空の広さ」を表現できます。

因みに、黄金分割とは、我々人間が見て一番バランスの取れた画面上の位置ということなのです。つまり、一番見映えのする位置ということです。どうです?簡単でしょう。^^

構図は、簡単なものもたくさんありますので、できればあなたも構図のたくさん載っている本を一冊購入して、「簡単なものから順番に」しかも「それぞれ身近なモチーフに置き換えて」制作することで、しっかり楽しめます。

関心のある人は、この記事の最終部分に、「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」という関連記事を掲載してありますので、ご覧になってください。

まずは、手っ取り早いところでは、この記事に載っているペンギンの写真で練習してみましょう。何枚か描いていく内に、少しづつ描けるようになれるでしょう。

まとめ:鉛筆画でペンギンを描くための基本と実践を押さえよう

第1回個展出品作品 ペンギン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆でペンギンを描くには、まずしっかりと観察することが重要です。

最初に、光源の位置の確認から始まって、モチーフでは具体的に、フォルム(形)や構造、質感、陰影(角度・方向・長さ・濃さ)まで、をよく観察することが鍵です。

この記事で紹介しました内容を、繰り返し実践できれば、初心者の人でも着実に上達できます。最後に、ポイントを以下に整理します。

- 形を正確に捉えるには、円や楕円など基本図形で構成を理解。

- 輪郭線は変化の流れを観察し、線の強弱で立体感を演出。

- 羽毛・クチバシ・足などは、質感に応じた描き分けが重要。

- 光源を確認し、影(角度・方向・長さ・濃さ)や境界のぼかしで自然な陰影にする。

- 基本練習では、線、陰影、モチーフの反復が効果的。

ペンギンは、シンプルな外見の中に、細やかな観察力と描写力が求められる奥深いモチーフです。

焦らずステップごとに取り組めば、モノトーンの鉛筆画でしか表現できない、味わい深い作品の完成へとへとつながります。まずは小さな一枚から、描き始めてみましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

横向き・正面・斜めなど、角度に応じた軸線の変化も押さえておくと、描けるバリエーションが広がります。