こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

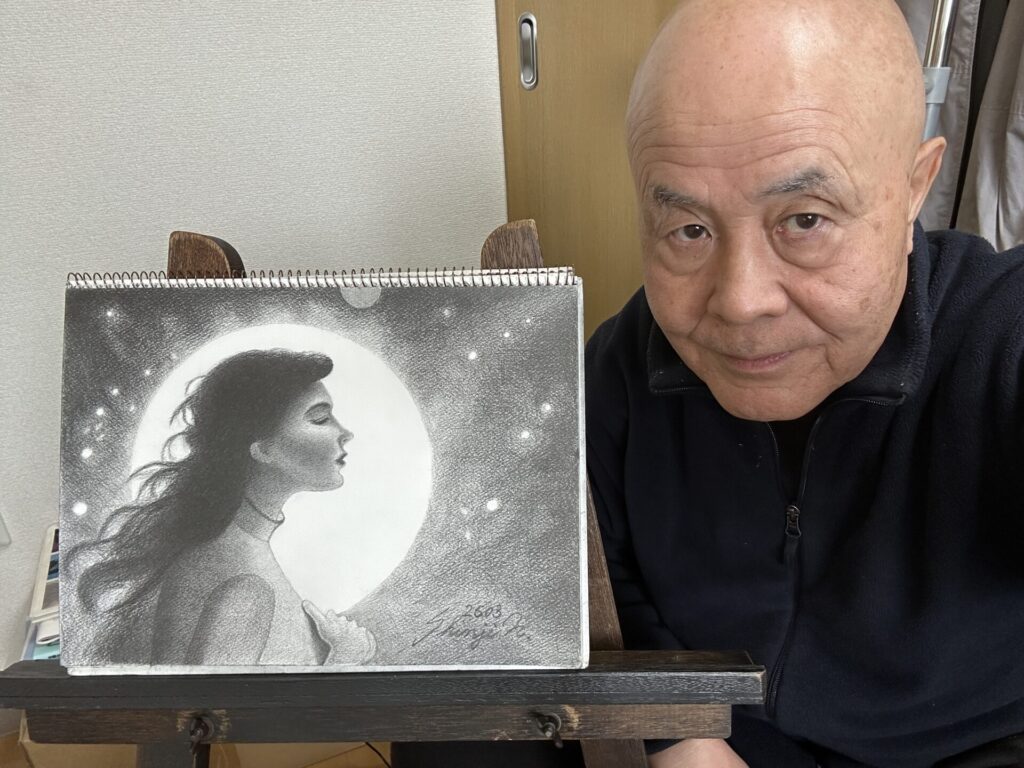

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、「自分の顔をうまく描けない…。」そんな悩みを持つ初心者の人へ。鉛筆だけでリアルな自画像を描くには、いくつかの基本ステップとコツを押さえることが大切です。

この記事では、誰でも実践できる6つのステップを通じて、輪郭の取り方から陰影の付け方、表情の捉え方までを解説します。

自画像は観察力や描写力を高めるのに最適なモチーフです。かのゴッホの代表作とも言える自画像は、37点すべてが1886年の春から89年9月までのたった3年半(33歳から36歳まで)の間で制作されています。

あなたも今日から、リアルな鉛筆画による自画像にチャレンジして、人物画制作の第一歩を踏み出してみませんか?

それでは、早速見ていきましょう!

自画像デッサンを始める前に知っておきたい基本ポイント

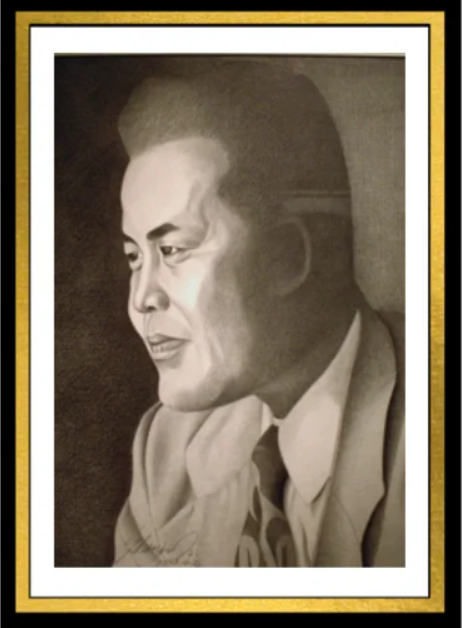

第2回個展出品作品 自画像 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

自画像を鉛筆で描く際には、いきなり顔を描き始めるのではなく、いくつかの準備と意識が重要です。

本章では、初心者の人でも安心して取り組めるように、鉛筆画による自画像のデッサンの前段階で押さえておくべきポイントを解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

写真と鏡、どちらを使うべきか?

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

写真による自画像のデッサンは、安定した構図と陰影を捉えやすいメリットがあります。

一方、鉛筆による自画像の制作では、鏡を使うことで“今この瞬間の表情”を描く練習になります。

初心者の人には、まず写真で顔のバランスや形を観察して制作を始め、その後に鏡を使った実践へと移行することがオススメです。

描く前に観察力を鍛える

第1回個展出品作品 兄弟 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

デッサン力よりも、まず大切なのは「観察力」です。

顔の左右の差、目と鼻の距離、顎の形など、自身の顔の特徴を意識して見つめる時間を設けましょう。

鉛筆の濃淡だけで立体感を出すには、特に観察による詳細な情報が欠かせません。

画面構成と余白を意識した配置

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

スケッチブックや紙の中心に顔を収めようとすると、上下左右に余白が偏ってしまうことがあります。

そして、全身を捉えた作品の制作では、画面の中に全身を無理やり入れようとすると、「窮屈」な印象の作品になってしまいますので、場合によっては、部分的に画面から出るアングルで描くことも必要な場合もあります。

具体的には、膝から上を描くとか、上半身を描くなどの、画面全体の中の自身を入れる割合もよく考えてみましょう。

輪郭からスタート:バランスの良い顔の形をとるコツ

鉛筆画による、自画像のデッサンで最初に向き合うのが「顔の輪郭」です。ここでの精度が、顔全体の印象を大きく左右します。

輪郭は単なる線ではなく、顔の立体感や骨格を象徴する大切な要素です。特にモノトーンの鉛筆画では、線の質と配置でリアリティー(現実性)を生み出します。

本章のポイントを意識しながら、バランスよく顔の形を捉えましょう。

楕円形をガイドにして比率を整える

-1-2.png)

第1回個展出品作品 マリリン・モンロー 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

最初に、スケッチブックや紙へ軽く描く楕円形が、顔の基本の枠になります。楕円の縦横比は顔の長さや幅の印象を決めるため、正確さが求められます。

縦は目安として顔の縦3等分、横は頬の張り具合を意識して、個人の特徴を反映させましょう。

アゴから頬にかけての流れを丁寧に描写

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

輪郭線で最も印象が出やすいのがアゴと頬のラインです。骨格を無視して滑らかに描いてしまうと、「のっぺり(※)」とした仕上がりになってしまいます。

アゴの角度や頬の張り方を観察し、線の太さや角度で強弱を出すことがポイントです。

※ のっぺりとは、変化に乏しく、表情に欠ける状態を指します。

首と輪郭の接続で自然な印象を演出

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

意外と見落とされがちなのが、首と輪郭のつながりです。首の付け根を曖昧にすると、頭部だけが浮いた印象になります。

耳の下からなめらかに首へとつなげ、全体のバランスを意識することで、自然な姿勢に見せることができます。

顔の輪郭を丁寧に描くことは、自画像の土台作りです。モノトーンの鉛筆画表現においては、細部よりもまず大枠の「形」が大切です。

丁寧な観察とラフな下描きを繰り返すことで、より説得力のある自画像へとつながります。

目・鼻・口の配置と形を正確に描く方法

顔の印象を大きく左右するのが「目・鼻・口」のバランスと形状です。

特に鉛筆によるモノトーン表現では、線の配置や濃淡によって立体感や感情が生まれます。

本章では、正確な位置取りと基本形を押さえ、違和感のない自然な表情を描くためのポイントを解説していきます。

基準線を使ってパーツの位置を把握する

第1回個展出品作品 人物Ⅱ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

目・鼻・口を描く前に、顔の縦中央線と横3分割の補助線をうっすら引いておくと、位置のズレを防げます。

目は顔の横幅の中央付近に、鼻は目の間隔と連動するように、口は鼻の下から顎までの中間あたりに位置させましょう。

基本比率をガイドにして、個人の特徴を加えることが重要です。

シンプルな形から徐々にディテールを加える

第1回個展出品作品 人物Ⅰ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

最初から細かく描き込まず、目はアーモンド型、鼻は三角柱、口は緩やかな楕円といったシンプルな形でとらえることがコツです。

全体の配置と形を確認した後に、瞳の位置や鼻筋の濃淡、唇の輪郭などを段階的に描き進んでいきましょう。

鉛筆ならではの繊細なグラデーション(階調)が活きてきます。

顔の左右の差と角度を意識して描く

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

真正面の顔でも左右の目の大きさや形には微妙な違いがあります。

完全に左右対称に描こうとせず、あえて自然な非対称を意識することでリアリティー(現実性)が増します。

また、顔が少し傾いている場合には、それに合わせてパーツの高さや傾きを調整するのもポイントです。「目・鼻・口」は、自画像の中でも最も観てくださる人の目を引く部分です。

適切な配置と自然な形を意識しながら、鉛筆の繊細な濃淡を活かして描き込むことで、表情に深みが生まれます。焦らず一つひとつ丁寧に描き進めましょう。

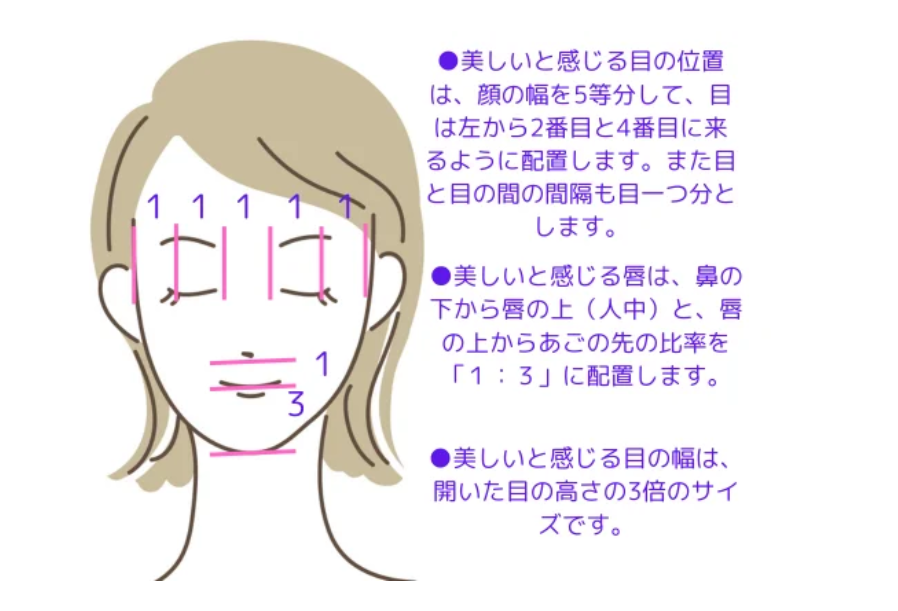

目・鼻・口を描く際の具体的な比率ガイド

鉛筆で自画像を描く際に、正確なパーツの位置取りには「基本比率」の理解が欠かせません。

本章では、目・鼻・口それぞれの配置と大きさを捉えるための目安を紹介します。

顔を描く順番

まず最初は、輪郭線から描き始めますが、前述していますように、その次には顔の縦中央線と横3分割の補助線をうっすら引いて、まずは目をざっくりと描いて行きましょう。

そうすることで、改めて輪郭線との整合状態を確認できます。そして、次には鼻と口や眉毛もざっくりと描き、全体のバランスをよく見ましょう。

最初に目を描いた時点で、輪郭線のバランスを確認しましたが、全体のパーツが入った時点で、改めて全体のバランスや、各パーツの位置や大きさを入念に点検しましょう。

自画像を含めて人の顔は、数をこなせられれば必ず上達できますので、最初の内は、あまり似ていなくても気にしないようにしましょう。

また、この時のコツは、家族及び友人や有名人などは描かないことです。似ていないと「ヘコミ」ますからね。誰も知らないような人物の無料画像などを入手して描くことをオススメします。^^

この点ではご安心ください。筆者の最初の作品などは、まるで「福笑い」でしたから。^^

福笑いの画像です

目と目の間隔は「目1個分」が基本

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

正面から見たとき、左右の目の間隔は「目1つ分」と言われています。

つまり、顔には目が5つ並ぶような感覚で配置されます。目の大きさは顔の幅の約1/5が目安。

片方だけが大きいと、バランスが崩れるので注意しましょう。

鼻の幅は「目の内側同士を結んだ線」に収まる

新しい未来Ⅱ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

鼻の幅は、目の内角(目頭)からまっすぐ下に降ろした線の、間に収まるのが標準的な比率です。

また、鼻の下から顎までの長さと、鼻の上から眉までの長さがほぼ同じになると、自然で落ち着いた顔立ちになります。

口の幅は「瞳の中央を下に下ろしたライン」まで

新しい未来Ⅰ 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

口の両端は、目をまっすぐ見たときの、左右の瞳の中心から下に下ろしたライン内に合わせるとバランスが取れます。

口が狭すぎると幼く、広すぎると不自然に見えるため、この比率をガイドに調整することが大切です。

これらの比率はあくまでも基本形であり、実際の顔には個人差があります。まずは目安として活用し、観察に基づいて少しずつ調整することで、よりリアルな自画像が完成します。

必要に応じて補助線を使いながら描くのがオススメです。

陰影でリアル感を出す!光と影の基本テクニック

自画像をリアルに見せるためには、輪郭やパーツの形だけでなく、「陰影」の表現が欠かせません。

モノトーンの鉛筆画では、色彩の代わりに濃淡だけで立体感を演出するため、光と影の捉え方と描き分けが作品の完成度を左右します。

本章では、初心者の人でもすぐに実践できる基本テクニックを紹介します。

光源を一つに絞って明暗を整理する

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

リアルな陰影を描くには、まず光源を明確に設定することが大前提です。

自画像を鏡を使って描く場合などでは、デスクライトなど、ひとつの方向からの光に統一すると、顔に落ちる影の位置が明確になり、構造が立体的に見えてきます。

複数の光源は影が乱れるため、初めは避けましょう。

尚、窓から差し込む陽光を頼りに描く場合には、太陽は移動していくので、おのずと陰影も変化します。印象が、全く違う状態になってしまうこともありますので注意しましょう。^^

そういう点では、室内で部屋の明かりを消し、デスクライトを斜め上から当てて描くことが一番描きやすいはずです。

濃淡のグラデーションで立体感を演出

邂逅Ⅱ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆を使ってリアルな影を描く際には、「段階的な濃淡」が鍵になります。

筆圧を強めて真っ黒にするのではなく、手首を使った柔らかな筆圧で、明るい部分から暗部へと、なだらかに変化させていきましょう。

とくに頬骨や鼻筋、目の周辺にグラデーション(階調)を用いると自然な陰影になります。

境界をぼかすことで肌の質感を出す

マリリン・モンロー 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

影の境界線が硬すぎると、顔が平面的に見えてしまいます。

ティッシュペーパーや綿棒で、鉛筆の線を優しくぼかし、滑らかなトーンに仕上げることで、肌の柔らかさや陰影の自然さが表現できます。

あるいは、練り消しゴムを練って「小さなしゃもじ」のような形状にして、優しくなでるだけでも、トーンの調整ができますし、そっと押し当ててトーンを弱めることもできます。

境界のぼかしは、描くというより「なじませる」意識で行いましょう。モノトーンの鉛筆画の魅力は、色彩が少ないからこそ引き立つ「光と影の構成美」にあります。

光源を意識し、グラデーション(階調)とぼかしを活用することで、画面に深みと存在感が生まれ、自画像の表情が一気に引き立ちます。

自画像を完成させる仕上げのポイントとチェック方法

鉛筆で描いた自画像は、描き込みを終えた直後にすぐに「完成」と判断するのではなく、仕上げ段階で最終的な質感や印象を整えることが重要です。

モノトーンの鉛筆画では、細部の微調整や全体のバランスの確認によって、作品の完成度が大きく向上します。

本章では、仕上げ時に押さえておきたいポイントを解説します。

描きすぎを防ぐための「引き算」の意識

マリリン・モンロー 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

細部を描き込みすぎると、顔が硬く見えたり、逆にリアルさを失ってしまうことがあります。

完成直前には、あえて手を止め、不要な線や過剰な陰影を消す「引き算」の視点を持ちましょう。あるいは、翌日になってから改めて作品を「点検」することで、修整点が見えてくることは多いものです。

濃くあるべきところの陰影を、もう一段濃くすることは大切ですが、練り消しゴムを使って、トーンを整えるのも効果的であり、ハイライト部分への練り消しゴムによる「丹念な拭き取り」も重要です。

完成真近になって、「よく確認せずにフィキサチーフをかけてしまう」と、修整が困難になりますので、慎重に仕上がりの「時」を待ちましょう。^^

全体のバランスを鏡で見直す

渚にて 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

自身の描いた作品は、見慣れてしまうと違和感に気づきにくくなります。

仕上げ段階では、完成した作品を鏡に映して左右反転し、バランスが取れているかをチェックするのも良い方法です。

新たな歪みや傾きに気づける場合があります。

質感の統一で作品にまとまりを出す

渚にてⅠ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

自画像の完成時では、顔の一部だけが強調されすぎていないかを確認し、質感や濃淡に一貫性があるかも見直します。

髪、肌、衣服などの質感を描き分ける際にも、全体の調和を意識してトーンを調整すると、自然で統一感のある仕上がりになります。

ここで注意点を一つお伝えしておきます。あなたが描く自画像は、当然顔の印象及び表情や姿勢が中心になると思いますので、衣服及びアクセサリーや周囲に「細かい柄や模様」があっても省略して描くことを記憶しておきましょう。

その理由は、我々人間の目は、「細かい柄や模様」に注意を奪われる習性があるからです。

そこで、顔や姿勢へ一番に目を向けてほしい場合には、それ以外の部分に「細かい柄や模様」があっても省略して描くことで、あなたの意図や強調したい点をストレートに伝えることができるようになるのです。

完成間近の自画像は、少しの見直しや調整で見違えるように整います。細部にこだわるだけでなく、作品全体の印象と流れを意識することで、鉛筆画による洗練された自画像表現が完成します。

自画像を鉛筆で描くときに押さえるべき「総まとめ」

鉛筆で描く自画像は、モノトーンならではの奥深さとリアリティー(現実性)を表現できる魅力的なモチーフです。

初心者の人が自然で立体感のある顔を描くためには、各ステップで意識すべきポイントがあります。

以下に、重要なポイントをまとめます。

基本のステップを押さえる

- 写真または鏡を使って観察力を鍛える。

- 顔全体のバランスを確認してラフな下描きを行う。

- 輪郭、目・鼻・口の順に、比率と配置を丁寧に調整する。輪郭の次に目を描くと、輪郭線と全体のバランスを取りやすくなる。

パーツの比率と配置の目安

- 目と目の間隔は「目1つ分」。

- 鼻の幅は「目頭同士を結んだ幅」。

- 口の幅は「瞳の中心から下ろしたライン」に合わせる。

陰影と仕上げでリアリティーを演出

- 光源を1つに絞って陰影を明確にする。

- グラデーションとぼかしで立体感と肌の質感を表現する。

- 最後は鏡チェックと「引き算」の意識で自然な仕上がりになる。

鉛筆画による自画像のデッサンは、自分自身をじっくり見つめ、描写力を鍛える絶好のトレーニングです。

焦らず、観察→配置→陰影→見直しという流れを大切に進めることで、モノトーンの鉛筆だけで深みのあるリアルな作品が完成します。

ぜひ今回の6つのステップを参考に、あなただけの自画像制作に挑戦してみてください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

スケッチブックや紙の全体を使って、バランスよく配置することで、完成度の高い自画像に仕上がります。