こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

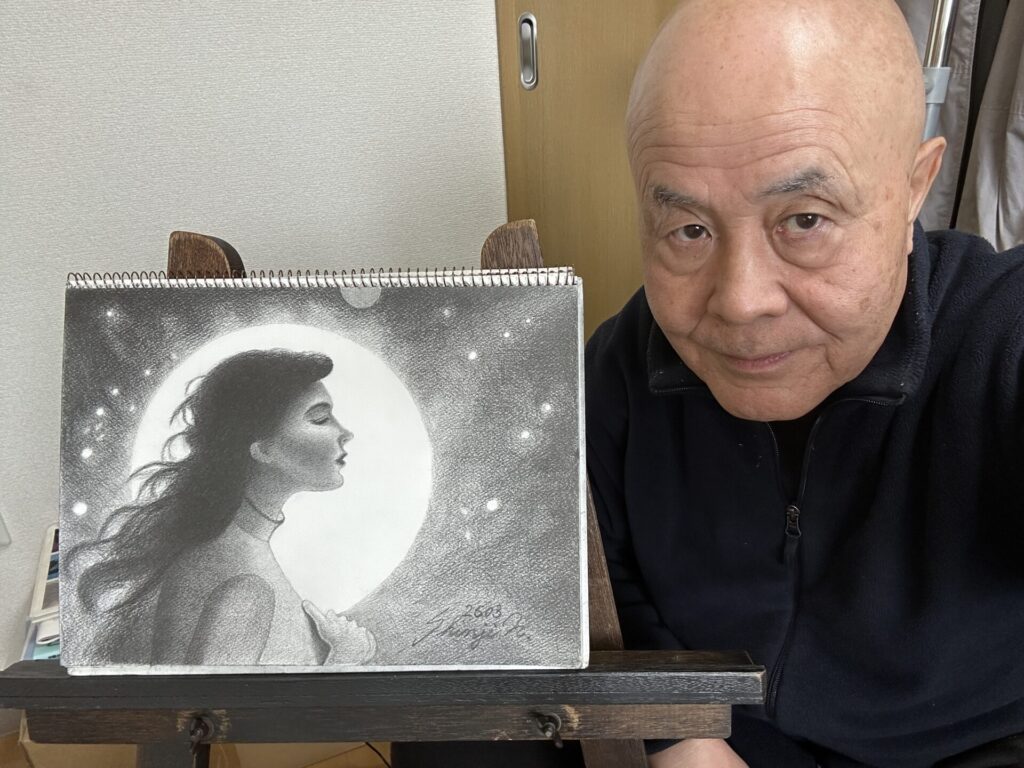

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画を始めたばかりの人にとって、「直線をきれいに描くこと」や「曲線を自然に描くこと」は意外と難しいものです。

シャープな直線や滑らかな曲線は、作品全体の完成度を左右する大事な要素です。そこで、この記事では、初心者の人でも簡単に習得できる直線と曲線の描き方のコツや練習問題をご紹介します。

実際の練習法から意識すべきポイントまで、すぐに使える実践的な情報をまとめましたので、作品にメリハリと立体感を出すための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

それでは、早速見ていきましょう!

直線と曲線の違いを理解しよう:鉛筆画における役割とは

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画において「直線」と「曲線」は単なる形を描く手段ではなく、画面全体の印象や空気感にまで影響を与える重要な要素です。

初心者の人がこれらの違いと役割を理解することで、作品に説得力が生まれ、より深みのある表現が可能になります。

本章では、直線と曲線についての内容について解説していきます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

線は形を決める「構造の骨格」

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

シャープな直線は、モチーフの輪郭やエッジ(縁取り)を明確に示し、作品の構造を支える土台となります。

特に、静物や風景の中の建築物などのモチーフでは、直線が正確であるほど写実性が高まるので、観察力と表現力の両方が問われます。

曲線は流れと動きを与える「リズムの演出」

曲線は、自然な流れや柔らかさを表現するのに最適です。

布のうねり、植物の葉、人物の輪郭など、生命感を感じさせる対象では、滑らかな曲線が画面に有機的なリズムをもたらします。

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

直線と曲線の関係が空間に奥行きを生む

描線は、直線だけ、曲線だけでは表現に偏りが生じます。

双方をバランスよく使い分けることで、空間の広がりや立体感が自然に生まれます。

初心者が押さえるべき線を描くための基本動作

鉛筆画の第一歩は、適切な直線を描く動作を身につけることから始まります。

美しい直線を描くためには、力の入れ方だけでなく、体の使い方や視線の使い方まで意識する必要があります。

本章では、初心者の人が押さえるべき直線の基本動作を解説します。

モチーフを画面に捉えるための姿勢とコツ

まず、実際に描くモチーフを決めた上で、あなたが制作画面(スケッチブックや紙)と向き合う際には、自宅の、机の上にスケッチブックや紙を据えるとすれば、「空き箱」などに立てかけて使うと制作しやすいです。

そして、あなたの向き合っているスケッチブックや紙の、画面のすぐ右や左の位置で、描こうとしているモチーフが見えていることが必要になります。

頭を動かさずに、視線の移動だけでモチーフと画面とを、往復できるように据えることが重要なコツです。頭を動かすようですと、画面上の「ブレ」につながってしまうからです。

イーゼルがある場合にも同じで、スケッチブックや紙のすぐ右や左にモチーフが見えていて、視線移動だけで取り組めるようにしましょう。この、右か左かは、あなたの取り組みやすい方でよいでしょう。

そして、足を組まずにイスへ深く腰掛けて姿勢を正すことで、「長時間描いても疲れにくい」状態を維持できます。

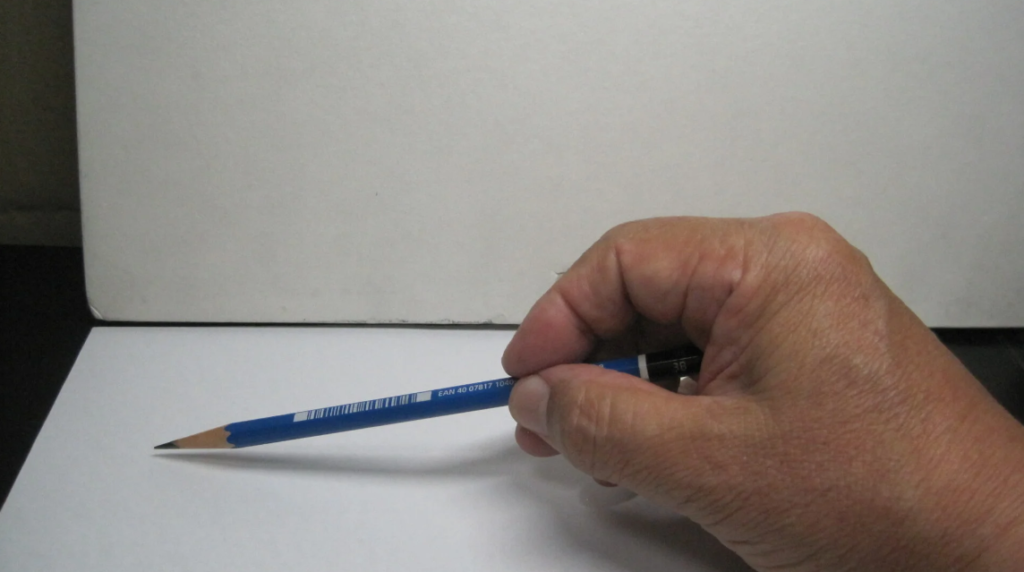

鉛筆の持ち方

描き始めの、大きな輪郭線を捉える際には、このような持ち方が良いです。空き箱やイーゼルに立てかけて、制作する際には肩や腕の力を抜き、大きな動作で描いて行きましょう。

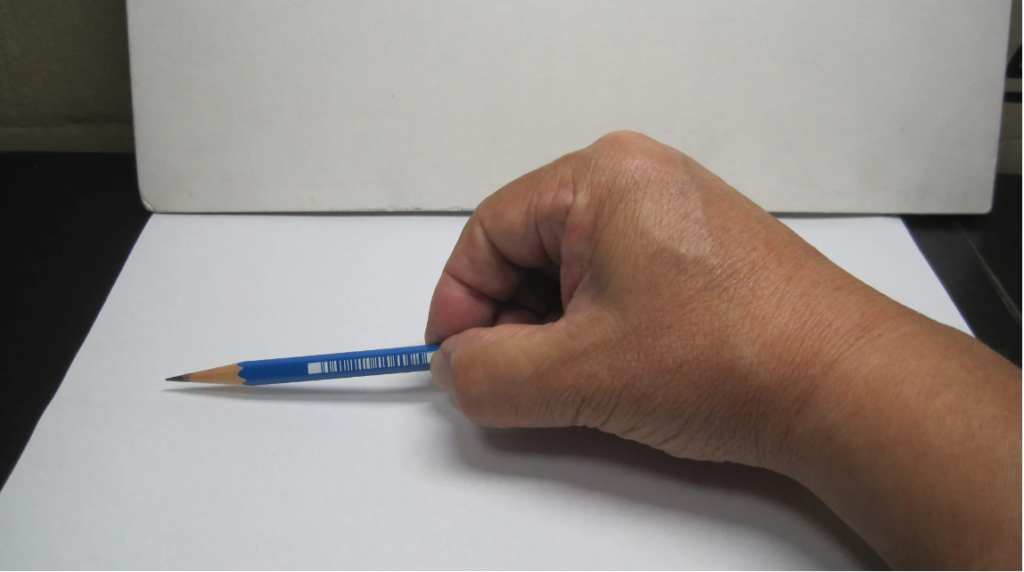

この持ち方は、筆圧を高めたり、あるいは、鉛筆の芯の側面を使って描く際等の持ち方です。

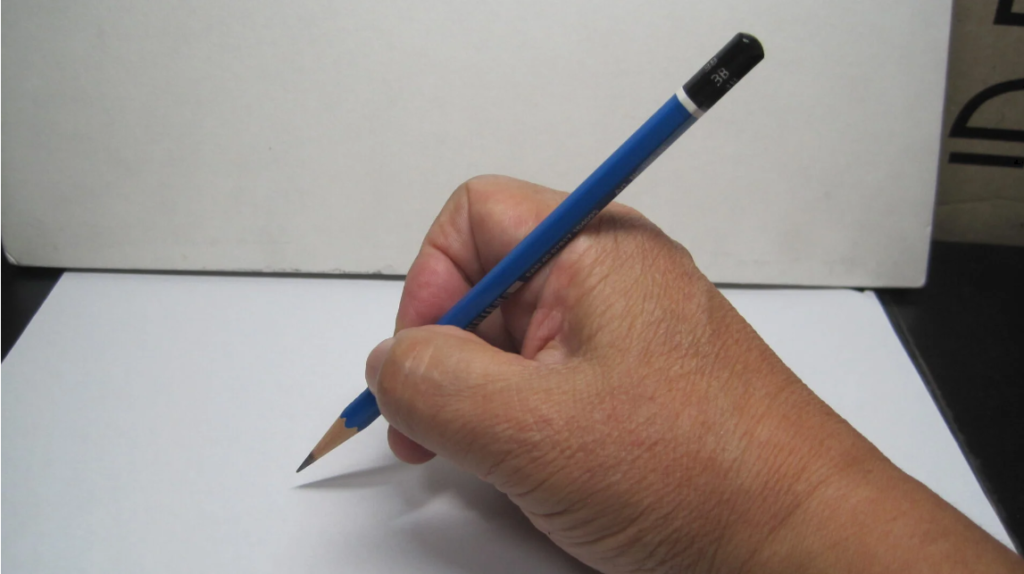

これは、おなじみの文字を書くときの持ち方です。ラフな輪郭線を描き終わり、不要な線を整理した後で、改めて輪郭を取る際などでこの持ち方を使いましょう。

鉛筆は、文字を書く際の持ち方のような使い方もしますが、制作開始の時点では、制作対象物(モチーフ)の輪郭全体を捉える描き方をしますので、その際には、人指し指・中指・親指でつまむように、優しく軽く持ちます。

そして、肩や腕を使うイメージで大きく優しく、Bや2Bの鉛筆でデッサンしていきましょう。また、あなたが画面の中に入れるモチーフが複数ある場合には、この描き方で全体のデッサンを行い、一旦休憩を入れましょう。

そして、少し離れた位置からも画面を「点検」してみる必要があります。筆者は、30年以上も描いていますが、いまだに、このようなひと手間を入れています。

そうすることによって、必ず修整点が2~3ヶ所見つかるからです。このひと手間を入れないで描き進んでしまうと、矛盾点が出てきて行き詰ったり、大きな修整が必要になったりしますので、非常に大切なことなのです。

全体の輪郭を捉える当初のデッサンでは、早い段階での修整が絶対にオススメです。描き進んだ後での修整は、できたとしても「画面が汚れてしまう」こともあるからです。

そして、全体の輪郭の点検をしながら、「これでよい」と思えましたら、あなたがそれまで描いていた鉛筆の2段階明るい鉛筆で、「文字を書くときの握り方に変えて」優しく輪郭をなぞっておきましょう。

この時に、濃い鉛筆でしっかり輪郭線を描いてしまうと、「不自然」な雰囲気の作品になってしまうので注意が必要です。それまで2Bを使っていたとすれば、HBで優しくなぞるということです。また、不要な線は、「練り消しゴム」で整理しましょう。

このように、輪郭は濃く描くことはやめて、むしろ背景に濃いトーンを持ってきて、浮かび上がらせるような描き方が効果的です。

紙と目の距離を一定に保つ

筆者のアトリエです

線を描くときに、顔をスケッチブックや紙に近づけすぎると、視野が狭くなり線がブレやすくなります。

スケッチブックや紙全体が視界に入る距離を保ち、描きながら全体のバランスを確認できる状態が大切です。

視線は手元よりも線の行き先を追う

筆者の制作道具入れの画像です

初心者の人は、手元ばかりを見がちですが、安定して線を描くには、視線を線の進行方向に向けると良いです。

線が向かうゴールを見ながら動かすことで、ブレずにまっすぐな線を描けます。

直線のスピードを一定に保つ練習をする

蕨市教育委員会教育長賞 ランプの点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

直線を描くスピードが早すぎたり遅すぎたりすると、直線にムラが出やすくなります。ゆっくりでも一定の速さで動かすことで、線の質が安定します。

まずは直線から始め、徐々に曲線へとステップアップするとよいでしょう。

線を描くというシンプルな行為の中に、鉛筆画のすべての基礎が詰まっています。基本動作を身につけることで、表現の幅は確実に広がります。

曲線を滑らかに描くためのコントロール術

モノトーンの鉛筆画で、曲線を滑らかに描くことは、画面全体の柔らかさやリアルさを左右する重要なスキルです。

特に、初心者の人は線が途切れたり歪んだりしやすいため、手の動きや集中の仕方を工夫する必要があります。

本章では、曲線を美しく描くための具体的なコントロール術を紹介します。

始点と終点を明確に意識して描く

-8.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

曲線を描く前に、始点と終点を軽く目印として記しておくと、線の軌道を正確に導けます。

これにより、曲がる位置や角度に一貫性が生まれ、流れるような形が描けるようになれます。

手と目の連携を鍛える練習を繰り返す

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

曲線は感覚的に描く部分が多いため、視線と手の動きを連動させることが大切です。

円や楕円を繰り返し描くトレーニングを通じて、滑らかな手の軌道が自然と身につきます。

力のコントロールで自然な線幅を生み出す

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

同じ太さで描かれた曲線は平面的に見えがちです。描き始めと終わりを弱め、中間部分でやや強めにすることで、立体感や柔らかさが生まれます。

このような力の調整は、モノトーンだからこそ繊細さが活きる表現です。

曲線は形だけでなく、動きや空気感を伝える重要な要素です。練習を重ねることで、線に表情を与えられるようになり、鉛筆画の魅力が一層広がります。

線の強弱で表現を豊かにする練習法

モノトーンの鉛筆画では、限られた色域の中でいかに奥行きや質感を表現できるかが大きな魅力です。

その中で直線の「強弱」は、視覚的なコントラスト(明暗差)や動きを生み出す最も基本的で効果的な手段です。

本章では、直線の強弱をコントロールして表現力を高める練習法を紹介します。

一本の直線の中で強弱をつける反復練習

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

直線の始点から中間、終点にかけて圧を変えながら描く練習を繰り返すことで、手の力加減が自然に身につきます。

短い直線で試すよりも、長めのストロークで練習する方が変化をつけやすく効果的です。

視覚的な焦点を作る強調線のトレーニング

青木繫記念大賞展 奨励賞 郷愁 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

主役にしたい部分は直線を濃く、背景や補助的な部分は薄く描くことで、視線を誘導することができます。

構図内の強弱を意識することで、作品に物語性が生まれます。シンプルなモチーフで試すのがオススメです。

線のなじませ方を学ぶ

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

描いた線をそのまま残すだけでなく、ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆(さっぴつ)で擦り、わずかにぼかすことで、直線の強弱にさらなる柔らかさが加えられます。

また、練り消しゴムを練って、「小さなしゃもじ」のような形状にして、ぼかす部分に優しく押し当てることで、トーンの濃さを弱めることもできます。

尚、指で擦るという方法もありますが、手の油分が画面に付着することもあるのでオススメしません。

完全に消すのではなく、残す直線と馴染ませる直線を意識することが、豊かな表現につながります。

擦筆の画像です

線の強弱は、作品全体の雰囲気を左右する大切な要素です。力加減と濃淡を意識した練習を続けることで、表現力が自然と向上し、あなたの鉛筆画に深みと感情が加わっていきます。

線の描き方の具体的な練習問題集

静かな夜Ⅳ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

練習をする場合には、具体的な課題も必要でしょう。

本章では、あなたが線描に取り組む際の課題を提案します。

まっすぐな線を正確に描く練習問題

静かな夜Ⅰ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

等間隔の平行線を描く

縦横斜めすべての方向に、均一な間隔でまっすぐな線を並べる練習。

長い直線を一筆で描く

紙いっぱいに肩や腕を使って、途切れずに一定の濃さで引く訓練。

一定の間隔で強弱を変える直線

軽く・中くらい・強めの力を交互に使って、線の圧をコントロールする練習。

基本的な曲線を安定して描く練習問題

静かな夜Ⅵ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

連続する円を描く練習

同じ大きさの円を一定間隔で並べ、ブレずに繰り返す力を養う。

楕円と円弧(円周の一部)を組み合わせて描く

瓶や器を想定し、複数の曲線を自然につなげるトレーニング。

滑らかなS字ラインを描く

ゆるやかなS字を一筆で描き、力の移行と軌道の安定性を鍛える。

直線と曲線を組み合わせる応用練習問題

立方体+円柱のモチーフを描く

直線と曲線の融合を意識して、形の対比とバランスを学ぶ課題。

アルファベットのライン練習

A、B、Sなど直線と曲線が混在する文字を描き、精度と表現力を養う。

抽象パターンのリズム描写

直線と曲線を交互に配置し、リズム感と線の流れを視覚化する練習。

描いた直線と曲線を生かす構図と仕上げのポイント

モノトーンの鉛筆画では、ただ線を正確に描くだけでは不充分です。

構図の中で直線と曲線をどう活かすか、仕上げでどう整えるかが、作品の完成度を左右します。

本章では、描いた直線と曲線をより魅力的に見せるための、構図設計と仕上げの工夫を解説します。

視線の流れを意識した配置を考える

構図において重要なのは、観てくださる人の視線が自然に動くような線の配置です。曲線は柔らかく誘導する役割を持ち、直線は視線を止める効果があります。

両者をバランスよく配置することで、視覚的に心地よい流れが生まれます。

次の筆者の作品では、画面左下から右上の角方向へ視線を誘導しています。画面左下にはよく見えていませんが、地表面を割ってこれから出ようとしている「植物の芽」があり、その右上がようやく地中から抜け出た状態です。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅱ F80 鉛筆画 中山眞治

そして、主役である画面中央のやや右の植物の芽があり、三つのモチーフを使って、時間の経過とともに育っていく様子になっています。

この作品は、黄金分割という構図を使っていますが、主役(⑥)と準主役(⑤)の位置が、その分割線を使って構成しています。次の画像を参照してください。

-220609-3.png)

あなたは描き始めて5作品ほどは、余計なことは何も考えないで、「楽しんで描く」ことに集中し、その後は作品の仕上がりや見映えの観点も含めると、構図の研究が必要になってきます。

構図と聞くと、「何やら難しい物」と想えてしまうかもしれませんが、簡単な構図もたくさんありますので、ご安心ください。あなたがやがて、市の展覧会や県の展覧会へ出品することも考えたいのであれば必須なのです。^^

この記事の最終部分に、「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」という関連記事を掲載しておきますので、関心のある人は参考にしてください。

線と余白の関係で奥行きを演出する

灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

画面の中で線が密集している部分と、あえて線を入れず余白を残す部分の対比によって、空間にリズムが生まれます。

特にモノトーン表現では、描かない「間(ま)」の取り方が、奥行きや緊張感を作り出す鍵にもなります。

仕上げで線の主従関係を整える

誕生2022 F10 鉛筆画 中山眞治

すべての線を同じ濃さで残すと、画面が平坦になってしまいます。仕上げ段階では、主線は強調し、副線は薄く整えることで、情報に優先順位をつけることができます。

この整理によって、作品が引き締まり、説得力をもたらしてくれるのです。

構図は初期段階から必要であり、仕上げは、線の魅力を最大限に引き出す最終工程です。計画的な配置と丁寧な整理によって、線と曲線が活きた作品へと昇華されていきます。

まとめ

鉛筆画で、シャープな線や滑らかな曲線を描けるようになることは、初心者の人にとって作品の印象を大きく左右する大切なステップです。

この記事では、直線と曲線の違いから実践的な描き方まで、モノトーンの表現を前提に解説しました。以下に、初心者の人が押さえるべきポイントを改めてまとめます。

- 直線と曲線の役割を理解することが第一歩

緊張感を出す直線と、柔らかさを演出する曲線を使い分けることで、構図の完成度が高まります。 - 肩と腕を使った安定した線引きが基本動作

手首だけに頼らず、全体の動きを意識することで、自然で正確な線が引けるようになります。 - 曲線は「エア描写」と分割描きでスムーズに

曲線の軌道をイメージしてから描くことで、滑らかでブレのない表現が可能になります。 - 線の強弱とぼかしで表情豊かな表現が生まれる

線に濃淡や始終点の工夫を加えることで、作品に深みとリズムが生まれます。 - 構図設計と仕上げで線を最大限に活かす

見せる線と消す線を選び、陰影で立体感を加えることで作品の完成度が一気に上がります。

練習を重ねるほどに、線の質が自然と高まり、あなたらしい表現が可能になります。まずは基本の動作からコツコツと取り組んで自由に制作できるようになりましょう!

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-F10-1996☆-1-485x665.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-485x351.png)

構造と柔らかさを融合させることが、完成度の高いモノトーン鉛筆画へとつながります。