こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「人物Ⅶ」と共に

さて、鉛筆デッサンで球体を描くことは、初心者の人にとって基礎を学ぶ絶好の練習テーマです。球体は、光源や影の描き方を理解する上で欠かせないモチーフであり、立体感を表現するスキルを磨くことができます。

この記事では、初心者の人がリアルな球体を簡単に描けるようになるための5つのポイントを解説します。

光源の設定、影の濃淡、ハイライトの位置など、重要な技術をわかりやすく説明します。あなたもこの記事を参考にして、鉛筆だけで立体感あふれる球体が描けるようになれるはずです。

それでは、早速どうぞ!

球体デッサンの基礎知識は、なぜ初心者に最適なのか

鉛筆デッサンの練習で球体を描くことは、初心者の人にとって非常に効果的な方法です。その理由は、球体はシンプルな形状でありながら、光と影、濃淡、立体感といった基礎的な要素を総合的に学ぶことができるからです。

本章では、球体デッサンが初心者の人に最適である理由を解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

球体は光源の理解を深めるモチーフとして最適

球体を描く際には、まず光源の位置を確定する必要があります。この光源の位置が、球体の明るい部分、影の境界線、そして投影される影の形に直接影響します。

光源を意識することで、立体感を表現するための光と影のバランスを自然に学ぶことができます。

モノトーンの鉛筆は、光源のニュアンスをシンプルに描き分けられるため、初心者の人にとって扱いやすいツールです。

鉛筆は影の濃淡を練習するのに最適

球体デッサンでは、影の濃淡を段階的に描くことで、よりリアルな立体感を生み出すことが可能です。

鉛筆の筆圧を調整することで、柔らかなグラデーションを表現する技術を練習できます。また、影の境界線である「半影」の描き方を学ぶことで、描画スキルの向上につながります。

シンプルな形だからこそ集中できる

球体は複雑なディテール(詳細)がないため、形状を正確に描くことに集中できます。このシンプルさが初心者にとって学びやすい理由のひとつです。

形のバランスを保ちながら、光と影の配置や濃淡表現に注意を払うことで、デッサンの基礎をしっかりと習得できるのです。

球体デッサンは、モノトーンの鉛筆を使って光と影、濃淡、形状のバランスを学ぶための絶好の練習テーマと言えます。

光源を設定することで球体の立体感を高める方法

鉛筆デッサンにおいて、光源を適切に設定することは立体感を表現する鍵です。特に球体のデッサンでは、光源の位置が影響を与える要素であり、リアリティーのある描写を可能にしてくれます。

本章では、光源を活用して球体に立体感を持たせる方法を解説します。

光源の位置を明確にする重要性

光源の位置を決めることは、球体の明暗の配置に直結します。

光源が上部にある場合、球体の上部が最も明るく、下部に影ができるという自然な光の流れが生じます。

光源を設定する際には、光の強さや方向も意識することで、よりリアルな立体感を生み出せます。鉛筆の濃淡でこの効果を細密に描き分けることで、球体に深みを与えることが可能になります。

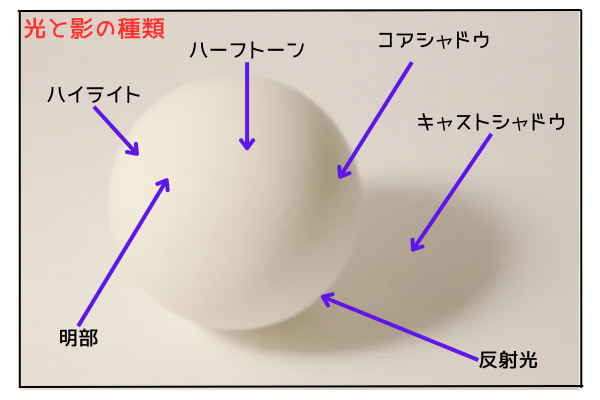

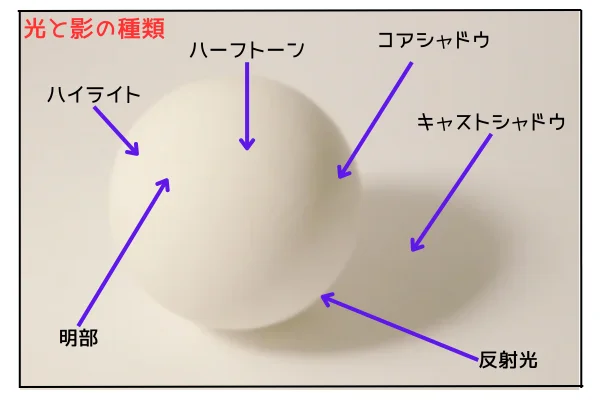

光と影の境界線では「ハーフトーン」を活用する

球体デッサンでは、光と影の間に存在する「ハーフトーン(中間調)」が立体感の鍵を握ります。この部分を丁寧に描写することで、球体の曲面の自然なカーブを表現できます。

モノトーンの鉛筆を使う場合、筆圧を調整して柔らかいグラデーションを作るのがポイントです。特に、影が深くなるにつれて濃さを増していくように意識すると、自然な仕上がりになります。

投影される影で奥行きを加える

球体の立体感を強調するには、球体の下にできる「キャストシャドウ」を描くことが重要です。この影は、光源の位置・角度・長さ・濃さによって形状が変化します。

影が球体から離れるにつれて薄くなるように描くことで、奥行きと現実感を追加できます。また、「キャストシャドウ」の輪郭を柔らかくすることで、背景との一体感を高めることができます。

光源の設定は、鉛筆デッサンで立体感を高める重要な要素です。光源の位置を明確にし、ハーフトーンとキャストシャドウを活用することで、球体にリアリティーを与えることができます。

このプロセスを通じて、デッサンのスキルをさらに向上させましょう。

鉛筆で描く影の濃淡の付け方とリアリティーのコツ

反射 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆デッサンでは、影の濃淡を効果的に描き分けることで、作品全体のリアリティーが大きく向上します。

影の描き方にはいくつかの基本的なルールとテクニックがあり、これを理解することで立体感や奥行きを表現することができます。

尚、自宅で取り組む場合に適当な球体が見つからない場合には、上の作品にあるような「白い卵」でも、代用して練習することができます。

本章では、鉛筆で影の濃淡をつける方法と、リアルな表現を生み出すためのコツを解説します。

鉛筆の持ち方と筆圧を調整する

影の濃淡を表現する際には、鉛筆の持ち方や筆圧の調整が重要です。濃い影を描く場合は鉛筆を立てて強い筆圧で描き、淡い影を描くときは鉛筆を寝かせぎみにして軽い筆圧で描くと効果的です。

また、腕全体を使って制作することで、均一な濃淡を作りやすくなります。このテクニックを使えば、影の境界を滑らかにすることも可能になります。

グラデーションを意識した濃淡の作り方

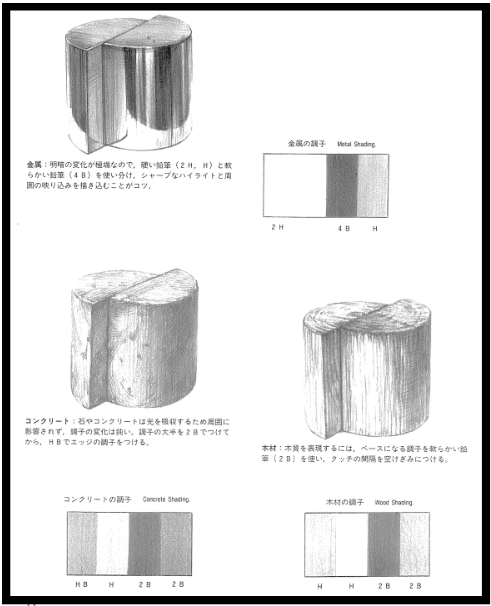

影には濃い部分から薄い部分へと、滑らかに移行するグラデーションが必要です。このグラデーションを描くためには、鉛筆の芯の硬さを使い分けることが効果的です。

たとえば、硬い鉛筆(H系統)で薄い部分を描き、柔らかい鉛筆(B系統)で濃い部分を描くと、自然な濃淡が生まれます。また、影の境界部分をぼかすように描くことで、よりリアルな仕上がりになります。

尚、ぼかす際には、ティッシュペーパーを小さくたたんで擦る、あるいは綿棒を使う方法もありますし、専用の道具である擦筆(さっぴつ)というものを使って、効果を得ることもできます。

擦筆の画像です

反射光を取り入れて立体感を強調する

影を描く際には、「反射光も意識する」ことがリアリティーを高めるポイントです。具体的には、球体の影の中にも光が反射している部分があり、それを描き加えることで影に深みが生まれます。次の画像を参照してください。

反射光は影の中で比較的明るい部分を表現するため、鉛筆の筆圧を弱めて軽く塗ると効果的です。この技術を活用すると、物体が浮き出て見えるような立体感が生まれます。

鉛筆で影の濃淡を描く際は、筆圧やグラデーション、反射光といった要素を意識することで、リアリティーを高めることができます。

尚、この反射光を描く際に、その部分を「練り消しゴムを小さなしゃもじのような形状にして」軽く優しく拭きとって、反射光にすることもできます。ただし、しっかり拭き取らないようにしましょう。ハイライトになってしまいます。^^

これらのテクニックを習得すれば、より魅力的で奥行きのあるデッサンを仕上げることが可能です。初心者の人もぜひ試してみてください!

ハイライトを効果的に使ってリアルさを演出する技術

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆デッサンでは、ハイライトを適切に使うことで、作品全体の立体感やリアリティーが大きく向上します。 特に、ハイライトは光源を強調し、モチーフの存在感を際立たせる重要な要素です。

本章では、鉛筆デッサンにおけるハイライトの効果的な使い方とその技術を解説します。

ハイライトの位置を正確に把握する

ハイライトとは、光源が直接当たる最も明るい部分を指します。そのため、光源の位置を明確に確認することが第一歩です。

モチーフの形状に合わせて、ハイライトがどこに現れるのかを観察し、正確な位置に描くことで、リアリティーが一気に増します。その際には、光源の位置や角度をよく観察しましょう。

複数のモチーフで描く場合には、そのハイライトの部分が光の方向に対して統一されている必要があります。

球体の場合、ハイライトは光源に最も近い表面部分に現れますが、形状や素材によっても異なるため、観察力が重要になります。

練り消しゴムを使ったハイライトの表現

モノトーンの鉛筆デッサンでハイライトを描くには、練り消しゴムも効果を発揮してくれます。

最初に、全体をHBなどの鉛筆で優しく軽いタッチで縦横斜めの4通りの線(クロスハッチングと言います)で薄く面を埋めます。

そして、ハイライト部分だけを練り消しや消しゴムで明るくすることで、全体の調子(※)を掴むことができると同時に、光沢感や立体感も生まれます。その後、それぞれ必要となるトーンを施していけば仕上に向かうことができます。

特に、柔らかく擦ることで自然なグラデーションを作り出すこともできるので、ハイライトをよりリアルに表現することができます。

※ 調子とは、視覚的にモチーフを捉えた際の「明暗のバランス」や、「質感」を再現する際の作業進行上における言葉と理解してください。

ハイライトを強調しすぎないバランスの取り方

リアリティーを追求するには、ハイライトを際立たせるだけでなく、その周囲の濃淡とのバランスを取ることも重要です。

ハイライトが周囲と強くコントラスト(明暗差)を生む場合には、境界を少しぼかすことで、自然な光の効果を再現できます。

さらに、モチーフの素材感に応じてハイライトの大きさや形を調整することで、金属やガラスのような特殊な質感も表現できます。筆者の次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

ハイライトは、鉛筆デッサンにおけるリアリティーのカギを握る重要な要素です。光源の位置を確認及び意識し、消しゴムを活用した自然な表現で、そして周囲の濃淡とのバランスを取ることで、作品の完成度を大きく高めることができます。

ぜひ練習して、あなたのデッサンにリアリティーを加えてみてください!

初心者が練習すべき簡単なステップと応用テクニック

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンを始めたばかりの初心者の人にとって、基礎を効率よく学ぶためには、シンプルで実践的なステップが欠かせません。

さらに、基本を習得した後に応用テクニックを加えることで、作品の完成度を高めることができます。

本章では、初心者の人が練習すべき簡単なステップと、それを発展させるための応用テクニックを紹介します。

シンプルなモチーフで形を捉える練習

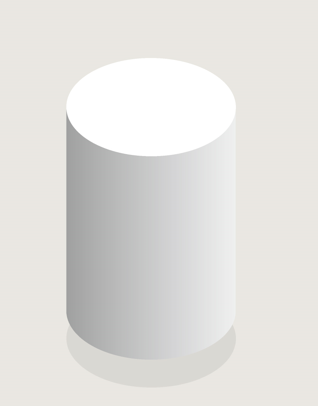

初心者の人にオススメなステップは、シンプルな形状のモチーフから始めることです。たとえば、球体や立方体、円柱など基本的な形を描く練習をすることで、形を正確に捉える力が養われます。

これらのモチーフは、光と影の変化が明確であり、立体感を学ぶ基礎として最適です。まずは輪郭を描き、その後に濃淡を加えていくプロセスを繰り返しましょう。

濃淡のグラデーションを練習する方法

モノトーンの鉛筆デッサンでは、濃淡の表現が作品のクオリティーを左右します。初めは直線や曲線を使ったシンプルなグラデーションの練習がオススメです。

鉛筆を軽く持ち、筆圧を徐々に強めたり弱めたりして濃淡を描き分けます。グラデーションをスムーズに仕上げることで、立体感を自然に表現するスキルが身につきます。

応用テクニックで質感を表現する

基本を身につけられましたら、応用としてモチーフの質感を表現するテクニックに挑戦してみましょう。たとえば、球体の表面を滑らかに描く練習では、光沢感を出すためにハイライトと影のバランスを調整します。

また、金属や木のような異なる質感を描く際には、線の方向や密度を変えて質感を模倣します。質感の表現に取り組むことで、作品に個性が生まれます。

初心者の人は、シンプルなモチーフから始め、濃淡の練習を経て、質感の表現へとステップアップすることで、デッサン力を段階的に向上させることができます。

これらのステップと応用テクニックを実践し、自信を持って作品制作に取り組んでください。

まとめ

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンでの球体描写は、初心者の人が基本技術を学び、応用へと進むための最適なテーマです。

上の作品の人物などでも、顔や体のいたるところに曲線が存在していますが、球体を練習することで、微妙な陰影表現の応用ができます。

ここでは、光と影、濃淡、ハイライトなど、リアリティーを高めるための重要なポイントを整理しました。以下に要点を箇条書きでまとめます。

基本ステップ

- 光源の設定

光源の位置を明確にすることで、影の位置や濃淡の強弱が決まります。

球体のハイライトと影のバランスを意識しましょう。 - 形の正確な捉え方

球体や立方体など、シンプルな形状を描く練習で観察力を養います。 - 濃淡のグラデーションの練習

鉛筆の筆圧を調整し、滑らかな影を表現することで立体感を強調します。

応用テクニック

- ハイライトの効果的な活用

練り消しゴムを使って光が当たる部分を描き出し、モチーフを際立たせます。

ハイライトを強調しすぎないよう、周囲の濃淡とのバランスが重要です。 - 質感の表現

線の密度や方向を調整して、金属や布など異なる素材感を描き分ける練習を取り入れます。 - 反射光の取り入れ

影の中に微妙な明るさを加えることで、さらにリアリティーを強調できます。

具体的な練習ポイント

- 球体の影の濃淡を段階的に描き、影の境界線(半影)を丁寧に表現する。

- 投影される影を描く際には、形状と濃さを工夫して奥行きを加える。

- モチーフの素材に応じた、ハイライトの配置と濃淡の付け方を学ぶ。

鉛筆デッサンは、シンプルな練習を積み重ねることで確実にスキルアップできます。基礎を確立し、応用テクニックを組み合わせることで、立体感とリアリティーに優れた作品を描けるようになれます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

初心者の人が基礎を確立し、デッサンの技術を向上させる第一歩として、ぜひ挑戦してみてください。