こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

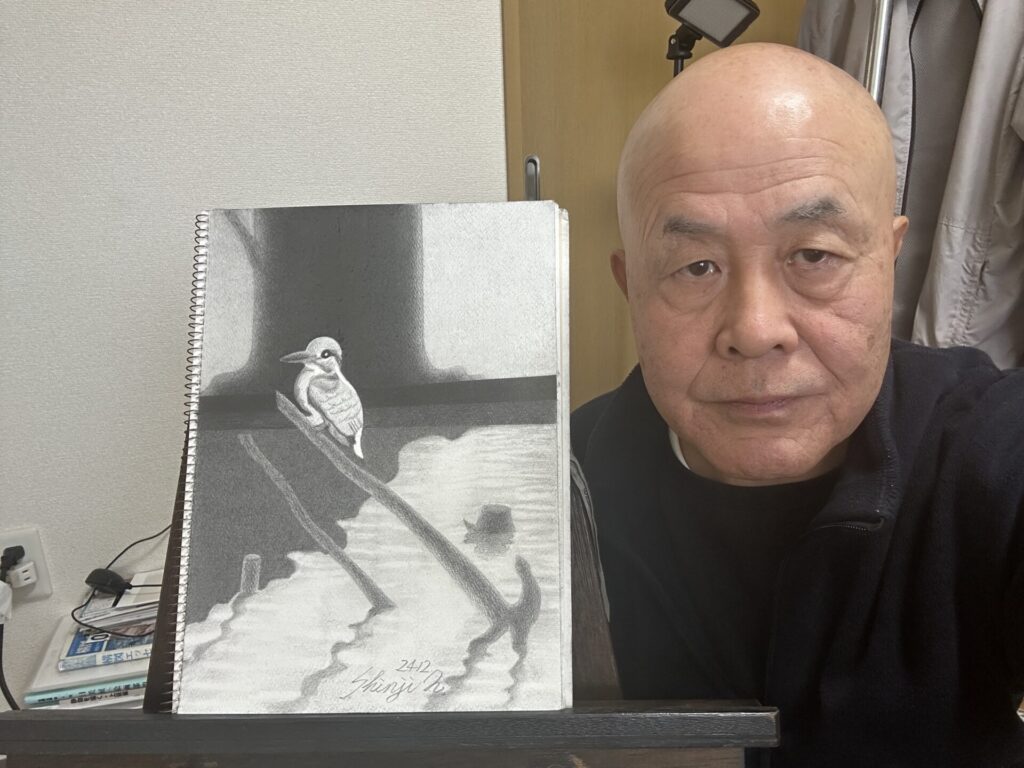

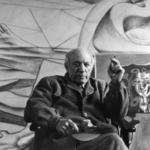

筆者近影 作品「黄昏」と共に

さて、鉛筆画を始めたいけれど、どこから手をつけたらいいのかわからない…。そんな初心者の人に向けて、毎日10分で上達する練習法をお届けします。

この記事では、鉛筆画の基本技術を丁寧に解説するとともに、初心者の人に適したシンプルで楽しい練習方法をご紹介します。

短時間でも、効果が実感できるポイントやモチーフ選びのヒント、上達を実感するための継続のコツを解説します。鉛筆画の楽しさを感じながら、確実にスキルアップを目指しましょう。

それでは、早速どうぞ!

鉛筆画初心者が最初に覚えるべき基本技術とは?

椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を始めるにあたり、基本技術を身につけることは上達への近道です。モノトーンで表現する鉛筆画では、線の描き方や影の付け方などの基礎が重要です。

本章では、初心者の人が最初に覚えるべき技術を解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

線の強弱をコントロールする練習

鉛筆画では、線の太さや濃さを変えることで、立体感や質感を表現します。

まずは鉛筆を軽く持ち、筆圧を調整する練習をしましょう。直線や曲線を描きながら、線が濃くなったり薄くなったりする変化を意識することが大切です。筆圧をコントロールする技術は、デッサン全体の精度を高める鍵となります。

グラデーションで影を描く方法

影の表現は、鉛筆画に奥行きとリアリティーを与えてくれます。初心者の人は、グラデーションの練習から始めるのが効果的です。

濃い部分から徐々に薄くなるように、鉛筆を滑らかに動かして濃淡を作ります。この際、鉛筆の角度や持ち方を工夫するとムラが減り、滑らかな表現が可能になります。

簡単な図形で構成や構図を意識する

基本的な図形を使ってモチーフを描く練習は、構図(※)を理解する上で役立ちます。円や三角形、四角形などの図形をモチーフに、位置や大きさのバランスを考えながら描いてみましょう。

この練習を通じて、画面全体の構成や構成を意識する感覚が磨かれます。これらの技術を習得することで、鉛筆画の基礎力が向上します。

毎日少しずつ練習を重ねることで、確実にデッサン力がアップするでしょう。初心者の人でも楽しみながらスキルを磨ける練習方法を取り入れてみてください。

※構図については、あなたが自由に楽しんで5作品ほど描いてから取り組みましょう。最初からいろいろ考えてしまうと挫折の原因になってしまうからです。^^

毎日10分でできる!効果的な鉛筆画練習法

遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画で上達するためには、短時間でも毎日練習を続けることが極めて重要です。モノトーンの鉛筆画では、基礎的な練習を反復することで、技術が確実に向上できるからです。

本章では、初心者の人でも無理なく取り組める効果的な練習法を紹介します。

シンプルな線描きで手を慣らす

最初の5分は、基本の線描きに集中しましょう。真っ直ぐな線、曲線、ジグザグの線など、さまざまな線を一定のスピードで描く練習を行います。

これにより、手の動きを安定させ、鉛筆の動かし方に慣れることができます。筆圧を弱めたり強めたりして、線の濃淡を意識するのもポイントです。

小さなモチーフを使った短時間練習

次の3分は、簡単なモチーフを描きましょう。例えば、リンゴやマグカップのような日常的なアイテムがオススメです。

形を正確に捉えることに集中し、細かいディテール(詳細)にこだわりすぎないことがポイントです。この練習により、モチーフの観察力と構成力が高まります。

グラデーションで濃淡を学ぶ

最後の2分は、濃淡の練習に充てます。鉛筆を斜めに持ち、スケッチブックや紙の表面を滑らせるようにして、濃い部分から薄い部分へと滑らかにつなげるグラデーションを作りましょう。

この作業は、影を描く際の表現力を向上させることに役立ちます。10分間の練習を毎日続けることで、技術の向上を実感できるでしょう。

短時間でも効果的な練習を積み重ねることが、鉛筆画上達への近道です。少しずつ挑戦することで、描く楽しさを感じながらスキルアップを目指しましょう。

初心者におすすめのシンプルなモチーフと描き方

遠い約束 2024 F4 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画初心者の人にとって、適切なモチーフを選ぶことは技術を磨く第一歩です。シンプルなモチーフを使えば、基本技術の練習に集中できて、上達を実感しやすくなります。

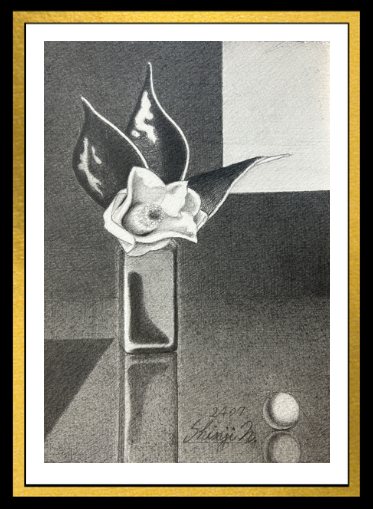

本章では、初心者の人にオススメなモチーフとその描き方を解説します。

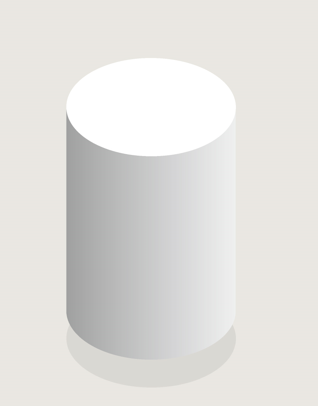

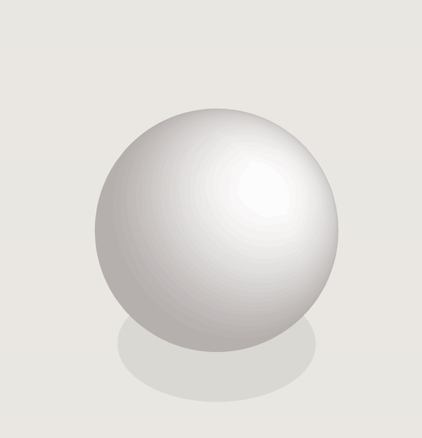

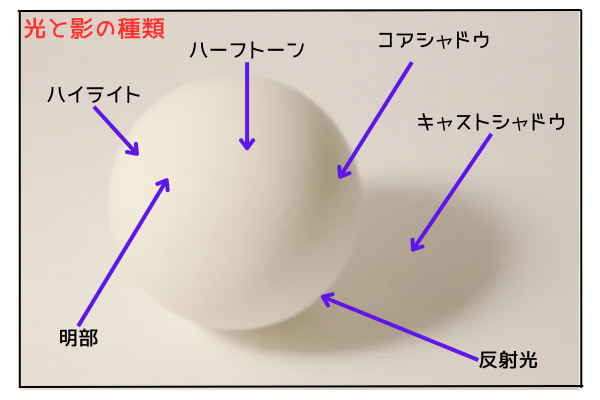

円柱や球体で立体感を学ぶ

円柱や球体といったシンプルな形状は、初心者の人が立体感を練習するのに最適です。あるいは、マグカップやリンゴを選んで、光源を決めたうえで影を観察しましょう。

輪郭線を薄く描き、影の濃淡を丁寧に入れることで、リアリティーのある立体感が表現できます。

尚、その際には、上の画像にあるような陰影の分布を確認して制作を進めましょう。特に、球体モチーフ独特のコアシャドウや反射光の入れ方を心がけて制作することで、リアルな描写の第一歩を踏み出すことができます。

コアシャドウは、なだらかな陰影をよく観察して描き込み、反射光では「ぼんやり」していながらも床面の光を受けて光っている僅かな明るさも見逃せません。そのような詳細な観察が、リアルな表現につながることを覚えておきましょう。

葉っぱや花びらで曲線を練習する

葉っぱや花びらのような自然物は、曲線を描く練習に向いています。

描き始める際は、大まかな形を捉えることに集中して、細部はあとから描き込みます。モノトーンの鉛筆で濃淡をつけることで、自然な質感が引き立ちます。また、葉っぱといえども、僅かながら「厚み」があることも表現していきましょう。

尚、この場合でも、形状がシンプルなものを選びましょう。また、生花はすぐにしおれてしまうので、最初に取り組むべきものは「白い造花」がオススメです。

具体的には、トルコ桔梗・コスモス・すずらん・チューリップなどが良いでしょう。いくら時間がかかっても全く大丈夫なので、安心して取り組めます。また、「白」にこだわるのは、光と影をハッキリと観察できるからです。筆者の次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

シンプルな幾何学模様で構成を意識する

三角形や四角形、円などの幾何学模様を組み合わせたモチーフは、構成を考える練習に役立ちます。複数の形を組み合わせる際には、各形状の配置や大きさのバランスに注目しましょう。これにより、画面全体の調和を意識する力が養われます。

そして、次の段階では「三角錐」や「立方体」の立地のモチーフのデッサンへ移行していきましょう。これらのモチーフは、絵画教室であればどこででも常備されていますが、自宅で取り組む際には、白無地の箱などで代用しましょう。

初心者の人が最初に選ぶモチーフは、シンプルでありながらも学びの多いものが理想です。これらのモチーフを使った練習を続けることで、鉛筆画の基本スキルを着実に身につけられるでしょう。

日々の練習に取り入れて、楽しくスキルアップを目指しましょう。

鉛筆画を続けるためのモチベーション維持のコツ

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画を長く続けるには、楽しさを感じながらモチベーションを保つことが大切です。しかし、途中で行き詰まりを感じることもあるかもしれません。

そして、毎日短時間でも取り組むとしても、決して無理をせず、疲れているときなどには無理やりやらずに、精神的にも肉体的にも余裕のある時に集中することが良いでしょう。そのためにも、規則正しい生活を基本とすることが重要ではないでしょうか。

尚、楽しんで取り組めるようにするには、まず、描く姿勢を正してイスに深く腰掛け、足を組まずに取り組むことで、長時間描いても「疲れにくい体勢」を維持できます。 また、あなたのリラックスできる音楽などもあるといいですね。

本章では、モチベーションを維持するための具体的なコツを紹介します。

小さな目標から次第に大きな目標へ設定する

大きな目標を最初から立ててしまうと、途中で挫折することがあります。そのため、まずは小さな目標を設定しましょう。^^

例えば、「1週間で簡単なモチーフを3つ描く」「毎日5分間だけ練習する」といった具体的で達成可能な目標が効果的です。小さな成功体験を積み重ねることで、やる気が持続します。

そして、1週間に一日くらいは充分に時間をかけて練習しましょう。毎日の練習で、目で観て脳で判断し腕を動かす一連の動作は、「脳のトレーニング」でもありますので、毎日接することで少しづつ上達していけます。

尚、一歩進んだ次の目標では、あなたの地元の市展・区展などの公募展への出品を目指すなんて言うのもいいですよね。その際には、出品規定を取り寄せるかネットで調べて、最小サイズからの出品を目指してみましょう。

おそらく、6号~10号くらいで出品できると思われますが、念のため確認しておきましょう。そして、もしも入選できましたら、次の年には、出品規定最大の大きさで、出品規定最多の作品数で出品するとすれば、入選以上の「入賞」も視野に入れられます。

ただし、公募展へ出品するとなると、モチーフがただ上手に描けているだけでは入選もおぼつきませんので、そこで必要となるのが「構図」ということです。構図は完成度を高め、より見映えのする作品に仕上げる際には欠かせません。

そこで、あなたが取り組みやすい初歩的な構図についての関連記事「鉛筆デッサンで初心者が風景を簡単に描くための基本構図やテクニック!」のURLをこのブログの最終部分に掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

インスピレーションを得る環境を整える

モチベーションを維持するためには、周囲からインスピレーションを得ることも重要です。

鉛筆画の作品集や美術館の展示を参考にしたり、SNSで他のアーティストの作品を閲覧して刺激を受けたりすると、新たなアイデアが生まれる可能性が高まります。

展覧会や公募展を見に行く機会がありましたら、事細かにすべてを吸収しようとせずに、「あなたが感銘を受けた作品」の、構図及びレイアウトやモチーフ、光と影の面積比、特に気に入った点などを参考にしましょう。筆者の次の作品を参照してください。

-1.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

そして、そっくり真似をするのではなくて、「あなたなりのアレンジ」を加えて制作していくということです。そのためにも、やがて公募展で入選を狙うと考えている人の場合には、構図のたくさん載っている本を一冊購入しましょう。

成長を記録して振り返る

自身の成長を記録することで、やる気を再燃させることができます。描いた作品を日付とともに保存し、数週間ごとに見返してみましょう。

最初は難しかった技術が上達していることに気づけば、さらなる挑戦への意欲が湧いてきます。スケッチブックやデジタル記録ツールを活用して、進捗を可視化するのもオススメです。

鉛筆画を楽しみながら続けるためには、自身に合ったペースで進めることが大切です。これらのコツを取り入れることで、モノトーンの鉛筆画の魅力を感じながら、長く作品制作を続けられるでしょう。

鉛筆画初心者が成長を実感するための練習プラン

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画初心者の人が短期間で上達を実感するには、計画的な練習が欠かせません。モノトーンの鉛筆画では、基本技術を確実に身につけることが重要です。

本章では、初心者の人向けの効果的な練習プランを提案します。

第1週 – 線と形の基礎練習

最初の1週間は、鉛筆を自在に扱えるようになることを目指します。直線、曲線、ジグザグ線などを繰り返し描き、筆圧やスピードをコントロールする練習を行いましょう。

また、シンプルな幾何学模様(円、三角形、四角形など)を描きながら形を正確に捉えるスキルを養います。

第2週 – 簡単なモチーフで濃淡を練習

次の週には、影と濃淡の表現に挑戦します。りんごやコップなど、シンプルなモチーフを使って、光源を意識しながら影を描く練習を行いましょう。あなたの自宅では、「白い卵」でも代用できます。

濃淡を滑らかに描くグラデーション技術をマスターすることで、立体感が表現できるようになれます。

第3週 – 構成とバランスを意識した練習

3週目には、画面全体の構成を考える練習に取り組みます。複数のモチーフを組み合わせて描き、全体のバランスや配置を工夫しましょう。つまり、描く上でどのような配置が作品をより見映えのする仕上がりにできるかを考えるということです。

尚、初心者の人はともするとモチーフを中央に置きがちです。仮に何か一つのモチーフであっても、置き場所を考えるということになりますが、その際には、「黄金分割線上に配置する」というだけでも見映えが全く変わります。

モチーフを少し動かすだけなので非常に簡単です。具体的には、あなたの制作するスケッチブックや紙の幅を測り、その値に÷1.618で得られた寸法を画面の左右どちらかから測って、その位置の線上に中心を置くだけでよいのです(下図の⑤や⑥)。どうです簡単でしょう?

-220609.png)

このように、左右だけではなく、上下にも同じように÷1.618で得られた値を上下から測って、分割線を入れて、画面の縦横の2分割線と2つの対角線も入れて、その主な「交点(上図EFIJ)」にあなたの感動や強調したい部分を据えるだけで、主題を引き立てられます。

また、前掲作品の「椿Ⅰ」の右上の「抜け」は、上の黄金分割構図基本線の中のB⑥F⑦でくぐられた構図をそのまま使っています。「抜け」とは、外部へ意識を向けることができるので、観てくださる人の「息苦しさ」を解消できる効果があります。

最初は簡単なモチーフの組み合わせで構いません。どの部分に視線が集まるかを意識して構成を考えることで、作品全体に調和が生まれます。

尚、さきほど「黄金分割」の構図について簡単な説明をしましたが、その構図にあなたの気に入ったモチーフを入れ込むだけなので、次から次へとアイデアが湧いてきて、モチベーションが高止まりすること確実です。

筆者は、このように構図とモチーフの組み合わせを考える中で、それが静物・人物・動物・風景・心象風景などすべてに使えることを知った時には、夢にまで出てくる始末で、「楽しくて眠れない」ほどでした。^^

以上の3週間の練習プランを実践することで、鉛筆画の基礎技術を確実に身につけ、成長を実感できるはずです。

毎日少しずつ取り組むことで、自身のスキルの進歩を楽しむことができるでしょう。モノトーンの鉛筆画の魅力をさらに引き出すために、継続的に練習を重ねてください。

まとめ

青木繁記念大賞展 奨励賞 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画初心者の人が上達するためには、基本技術の習得、効果的な練習法、モチベーションの維持が重要です。モノトーンの鉛筆画に特化した方法で、楽しみながら確実にスキルを磨きましょう。

以下に、ここまでのまとめを整理して記述します。

基本技術の習得

- 線の強弱を練習: 筆圧をコントロールし、直線や曲線を描いて手を慣らす。

- 濃淡をつけるグラデーション: 影を滑らかに描く技術を習得する。

- 形を正確に捉える練習: 幾何学模様を使って構図やバランス感覚を養う。

効果的な練習法

- 短時間の練習を毎日続ける: 1日10分でも、線引きや簡単なモチーフの描写を繰り返す。ただし、週に一度はたっぷりと時間をかけて練習しましょう。

- 成長を実感できるプランを実行: 線を描く練習から始め、徐々にモチーフを複雑にしていくステップアップ方式を採用する。

- 構図と配置を意識: 複数のモチーフを組み合わせて、画面全体の調和を意識した練習を行う。構図は、5作品ほど自由に描いてから取り組みを始める。^^

モチベーション維持のコツ

- 小さな目標を設定する: 毎週達成可能な目標を立て、成功体験を積み重ねる。やがて、あなたの地元の市や区の公募展への出品も視野に入れて考える。

- インスピレーションを得る: 他のアーティストの作品を見たり、身近な風景からアイデアを探したりする。その際には、すべてをまねるのではなくポイントを抽出する。

- 成長を記録し振り返る: 過去の作品を見返して、自身の進歩を実感する。

最後に

鉛筆画初心者の人でも、毎日の練習と工夫を続けることで着実に成長できます。基本技術を磨き、楽しみながら制作に取り組むことが、モノトーンの鉛筆画の魅力を引き出す鍵です。

このまとめを参考に、今日から練習を始めてみましょう!

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

基本的な構図については、この記事の最終部分に「鉛筆デッサンで初心者が風景を簡単に描くための基本構図やテクニック!」という関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。