こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

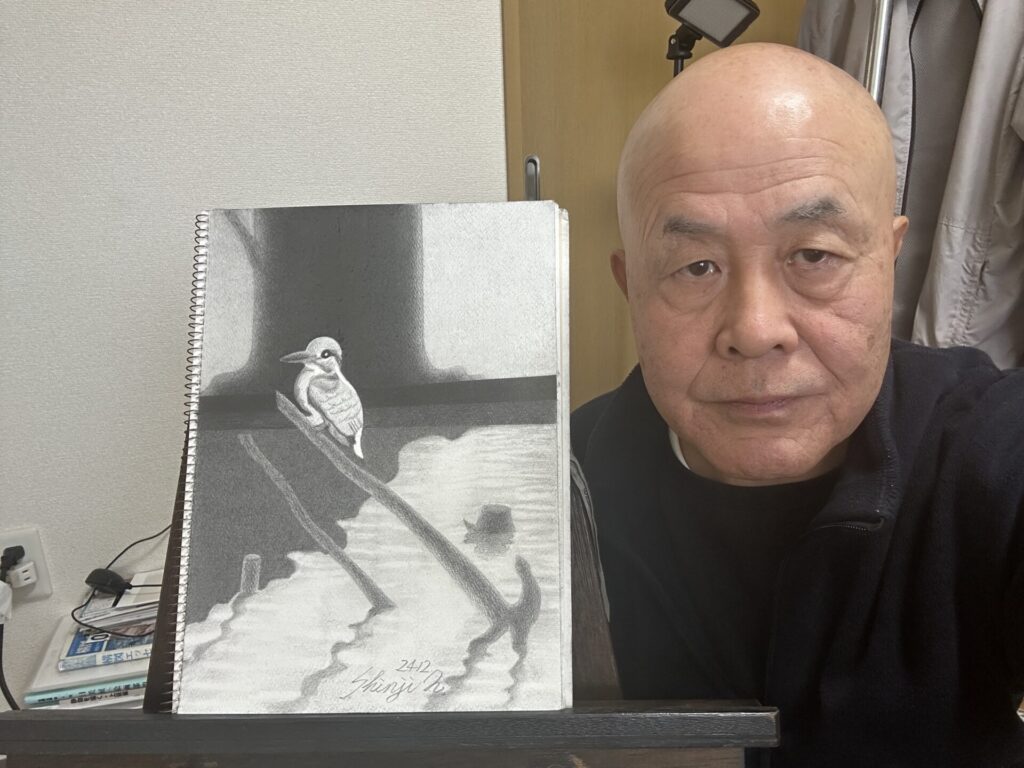

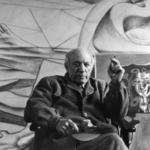

筆者近影 作品「黄昏」と共に

さて、鉛筆デッサンで自画像を描くことは、初心者の人にとって魅力的な挑戦です。しかし、描き方の基本ステップや光と影の活用法を知らなければ、完成度に満足できないこともあるでしょう。

この記事では、初心者の人でも取り組みやすい手順や、光と影を使ったリアルな表現技法について解説します。

顔の構造を理解し、表情を正確に描き出すコツを学びながら、あなた自身の個性を反映した自画像を完成させましょう!初めての人でも安心して始められるように、分かりやすくガイドします。

尚、ゴッホの代表作とも言える自画像は、37点すべてが1886年の春から89年9月までのたった3年半(33歳から生涯を終えた前年の36歳まで)のあいだで制作されたといわれます。自画像としては、実に多いですよね。^^

それでは、早速見ていきましょう!

自画像を鉛筆で描く前に知っておくべき基本ステップ

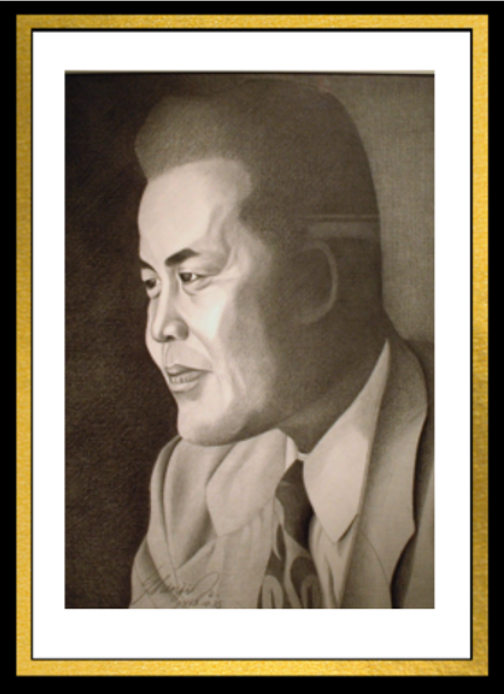

第2回個展出品作品 自画像 2000 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆で自画像を描く前には、いくつかの基本的な準備が必要です。適切な準備をすることで、作品の完成度を大きく向上させることができます。

本章では、初心者の人が最初に押さえるべき基本ステップを解説します。因みに、上の作品は40代前半の筆者の自画像です。その頃はまだ髪の毛があったんです。^^

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

自画像の構図を決めるポイント

自画像のデッサンを始める前には、構図をしっかりと決めることが大切です。あなたの顔を鏡や写真で観察し、正面や斜めなど、どの角度が最適かを選びます。顔全体を入れるのか、部分的にフォーカスするのかも考慮しましょう。

特に初心者の人は、シンプルな正面の構図から始めると描きやすいです。構図が決まれば、描く際のバランスが取りやすくなり、全体の調和が向上します。

尚、構図とは、作品全体の重要な骨格です。詳細な説明については、この記事の最終部分に「鉛筆デッサンで風景を簡単に描くための基本構図やテクニック」という関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

顔の特徴を観察してメモする

次に、自身の顔の特徴を観察しましょう。

目や鼻、口の形、顔全体の輪郭をよく見て、どこが特徴的かをメモにまとめます。この段階で、光と影の位置や濃淡の分布も確認しておくと便利です。

例えば、光が当たる部分を明るく、影になる部分を濃いトーンにすることで立体感が生まれます。この観察が丁寧であるほど、リアルな表現に繋がります。

尚、先ほどの筆者の自画像では、光の当たっている顔の左側部分の背景に濃いトーンを入れ、逆に後頭部の背景には、髪の毛の部分の色よりも明るい背景を持ってくることで立体感を出しています。

また、顔のハイライトを強調するためにも顔の背景に濃いトーンを持ってきているともいえます。

下描きでバランスを整える

最後に、鉛筆で軽く下描きを描き始めます。この段階では、細部にこだわりすぎず、全体のバランスに注意を払います。円や楕円を用いて顔の輪郭やパーツの位置を決めると良いでしょう。

特に目や口の位置は、顔全体の印象を左右するため、慎重に配置する必要があります。下描きが整いましたら、次の段階で光と影を加え、立体感を演出していきます。

尚、顔の描き方についても、この記事の最終部分に「鉛筆画で顔の描き方を上達するための簡単な練習法とテクニックとは!」の関連記事も掲載してありますので、参考にしてください。

顔の構造を理解する:自画像デッサンの第一歩

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

自画像のデッサンを成功させるためには、顔の基本的な構造を理解することが重要です。骨格や筋肉の配置を意識することで、よりリアルで立体感のある自画像を描くことができます。

本章では、モノトーンの鉛筆で表現する際に、構造を正確に捉えることが作品の完成度を大きく左右する点について解説します。

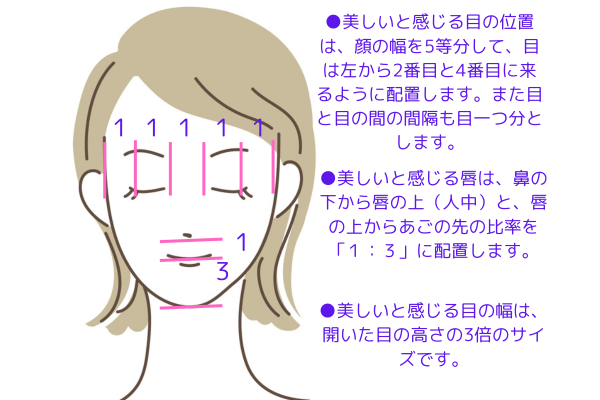

顔の基本比率を知る

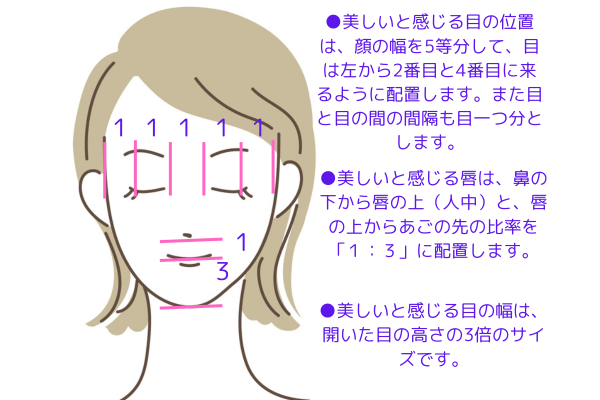

顔を描く際には、基本的な比率を理解することが重要です。一般的に、顔の縦の長さは「髪の生え際から顎先」までを三等分し、上から「髪の生え際から眉毛」、「眉毛から鼻の下」、「鼻の下から顎」となります。

また、顔の横幅は片目の幅が約5つ分入ると考えるとバランスが取りやすくなります。これらの比率を意識して描くと、パーツが調和した自然な顔が表現できます。

骨格と筋肉の位置を意識する

顔の骨格や筋肉は、光と影を描き分ける際の指針になります。例えば、頬骨や眉骨、顎のラインなどは立体感を生む重要なポイントです。

モノトーンの鉛筆デッサンでは、これらの骨格の際立つ部分を濃く描き、凹んでいる部分を薄くすることで、奥行きのある表現が可能になります。また、筋肉の流れを理解しておくと、顔に自然な柔らかさを加えることができます。

各パーツの位置関係を確認する

目、鼻、口といったパーツの位置関係も顔の構造を理解する上で欠かせません。目は顔の高さの中央付近に位置し、鼻は眉間から顎までの中央付近に配置されます。

口は鼻の下から顎先までの中央より少し上に描くと自然な印象になります。これらの位置を正確に把握することで、顔全体のバランスを保ちながら描くことができます。

顔の構造を理解することは、自画像デッサンの第一歩です。基本比率、骨格と筋肉、パーツの位置関係を正確に捉えることで、リアルで調和の取れた作品を描くことが可能になります。

鉛筆デッサンで光と影を活用するリアルな表現のコツ

-1-1.png)

第1回個展出品作品 マリリン・モンロー 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンにおいて、光と影はリアルな表現を生み出すための重要な要素です。モノトーンの鉛筆を使うことで、シンプルながら奥行きと立体感を表現することができます。

本章では、光と影を活用してリアルなデッサンを仕上げるための、具体的なコツを紹介します。

光源の位置を明確にする

リアルな鉛筆デッサンを描くには、まず光源の位置を明確に確認することが重要です。光がどの方向から来て自身に当たっているかを意識することで、仮に画像であっても、影の位置・角度・長さ・濃さを正確に描くことができます。

たとえば、顔に光が右上から当たっている場合、左下には濃い影ができるため、そのコントラスト(明暗差)をしっかり描き分けると立体感が増します。光源の位置を固定すると、影の一貫性が保たれ、作品全体が自然に見えるようになります。

濃淡を使い分けて質感を表現する

光と影の濃淡を適切に使い分けることで、自画像の質感をリアルに表現できます。鉛筆の筆圧を調整し、明るい部分は軽く、影の部分は強く描くと、滑らかなグラデーション(階調)が生まれます。

特に、自画像のデッサンでは、頬や額の柔らかさを表現するために繊細な濃淡が必要になります。一方、髪の毛や眉毛などのディテール(詳細)では濃い線を用いて輪郭を取り、全体のバランスを図りましょう。

尚、濃いトーンを入れる際には、影の部分に縦横斜めの4通りの方向からの線を入れると、濃い色の色面を自由に得られます。この手法を「クロスハッチング」と呼びますが、描きにくい方向の線は、スケッチブックや紙の側を90°回転させれば問題なく描けます。

影の境界線を工夫する

リアルな光と影を描くためには、影の境界線を柔らかくすることがポイントです。H系統の鉛筆も使い、影の端をぼかすように描くことで、自然な陰影が生まれます。

また、影の境界をはっきりさせたい場合は、シャープな線を描くことで、より引き締まった印象を与えることができます。自画像の目や鼻、口周りでは、影の境界を工夫することで、顔の立体感が一層際立ちます。

この部分を詳しく理解する例としましては、窓から差し込む光は部屋の中に入っていくに従って、影の縁がだんだん弱く(淡く)なっていくことを確認できると思いますので、そのように意識して描いて行くということです。

鉛筆デッサンで光と影を活用するには、光源の位置、濃淡の使い分け、影の境界線を意識することが重要です。これらのポイントをマスターすることで、モノトーンながらも奥行きのあるリアルな表現が可能になります。

初心者でも安心!自画像デッサンを成功させる練習法

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆で自画像を描くことは初心者の人にとって少しハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、適切な練習法を取り入れることで、着実にスキルを向上させることができます。

本章では、モノトーンの鉛筆を使用した自画像デッサンの練習法を、ステップごとに解説します。

シンプルな輪郭線から練習を始める

初心者の人はまず、自身の顔の輪郭をシンプルに描く練習から始めましょう。鏡や写真を参考に、顔の外枠を軽いタッチで描きます。

この際、顔の基本的な比率を意識することで、バランスの取れた輪郭を描けるようになれます。完璧さを求めず、複数回描き直すつもりでいられれば、自然と手が慣れてきます。

パーツごとの練習で精度を上げる

次に、目、鼻、口といった顔のパーツごとに分けて練習するのがオススメです。各パーツを独立して描くことで、それぞれの特徴をしっかりと捉えることができます。

たとえば、目の練習では瞳の輝きやまつげの細かい描写に焦点を当て、鼻では光と影を使って立体感を出す練習を行います。このように部分ごとに集中することで、最終的に全体の調和が取りやすくなります。

短時間のデッサンを繰り返す

初心者の人にとって最も効果的な練習法の一つが、短時間で描き上げるデッサンの繰り返しです。制限時間を設け、5分や10分で自画像の大まかな構図を描く練習をすることで、観察力と描写スピードが向上します。

この方法は、細部にこだわりすぎず、全体のバランスを意識するトレーニングとしても効果的です。時間をかけた作品作りに移行する前の準備としても有効です。

この短時間による練習方法は、モチーフに忠実な制作を目指すクロッキーと、印象を重要視するジェスチャードローイングの2種類ありますが、当初はクロッキーがオススメです。タイマーを10分くらいでセットして、日々集中できれば上達も早まるでしょう。

尚、クロッキーを行う際には、3Bや4Bの柔らかい鉛筆を用いて、腕と肩を使って優しいタッチで大きく描くようなイメージで始めると良いでしょう。

自画像デッサンを成功させるには、輪郭の練習、パーツごとの精度向上、短時間のデッサンの繰り返しが効果的です。これらの練習法を取り入れることで、初心者の人でも段階的にスキルを伸ばし、あなたらしい自画像を描けるようになれます。

自画像をよりリアルに仕上げるポイント

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆デッサンで自画像が完成に近づいた際には、最後の仕上げが作品の完成度を左右します。モノトーンの鉛筆を使った自画像は、細部にまで注意を払うことで立体感やリアリティーを最大限に引き出すことが可能になります。

本章では、リアルな自画像に仕上げるための具体的なポイントを解説します。

ハイライトを加えて立体感を強調する

鉛筆デッサンで重要な要素の一つがハイライトです。光が当たる部分に明るさを加えることで、立体感が一気に増します。練り消しゴムを使って、額、鼻筋、頬骨、唇の上部など、光が当たっている部分を軽く拭きとると効果的です。

ハイライトを入れる際には、自然なグラデーションを意識して、不自然に目立たないように仕上げましょう。

その際には、練り消しゴムを練って「細いドライバー」のような形状や、「小さなしゃもじ」のような形状にして、優しく押し当ててトーンの濃度を調整したり、あるいは軽くなでたりするタッチも必要です。

あるいは別の描き方としては、顔の輪郭が適切に取れたところへ、2Hなどの鉛筆で顔全体に優しく軽いタッチでクロスハッチング行います。

そして、光っている部分を「練り消しゴム」で拭き取ったり、「しゃもじ」のような形状にして優しく押し当てたりすることでハイライトを作ることもできます。

境界線のぼかしで柔らかさを出す

自画像をリアルに仕上げるためには、影や輪郭の境界線を丁寧にぼかすことも必要です。特に頬や顎、髪の生え際などの境界は、硬い線ではなく、鉛筆の側面や綿棒なども使って柔らかくぼかすと自然な印象になります。

一方で、目や眉、鼻筋の一部など、強調したい部分ははっきり描くことで、作品全体のコントラスト(明暗差)が向上します。

細部のディテール(詳細)を調整する

リアルさを追求するには、最後の仕上げで細部にこだわることが重要です。目の輝きや髪の毛の流れ、肌の微細な質感など、細かい部分を観察して描き込みます。

この際、全体のバランスを見ながら、描きすぎないよう注意しましょう。筆者の次の作品の目や唇を参照してください。こんな風な目や唇にするとリアルさが増します。

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

また、仕上げの段階では、全体を一歩引いて眺めることで、描き足りない部分や強調すべき箇所を見つけやすくなります。

自画像デッサンの仕上げは、ハイライトの調整、境界線のぼかし、細部の描き込みがポイントです。これらを意識することで、モノトーンの鉛筆で描かれた自画像に奥行きとリアリティーを持たせることができます。

まとめ

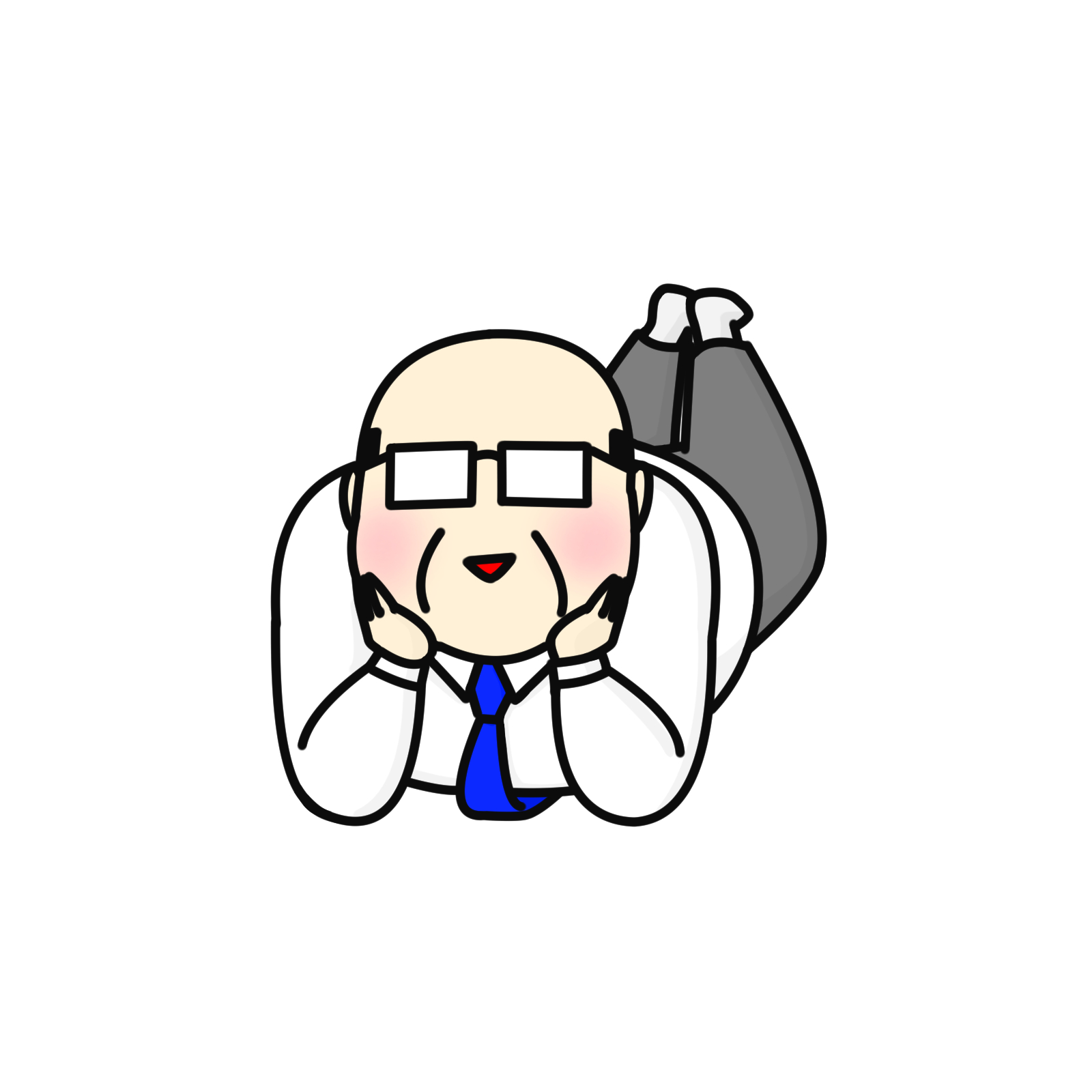

くつろぎの時間 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

自画像デッサンを描く際には、モノトーンの鉛筆を使った制作において特に意識すべきポイントがあります。以下の内容を押さえることで、初心者の人でもリアルで完成度の高い作品を描けるようになれます。

描き始める前の準備

- 光源の位置を明確に確認する:光と影の位置が全体のリアリティーを左右します。

- 顔の基本比率を確認:顔の縦・横のバランスを意識して輪郭を描きます。

- 構図を決める:正面や斜めなど、描きやすい角度を選びましょう。

練習のポイント

- 短時間デッサンの繰り返し:5~10分程度で全体を描く練習を重ねると観察力が向上します。ただし、完全に集中できる時間を作る必要があります。

- パーツごとの練習:目、鼻、口などを個別に練習して精度を上げます。

- 柔らかいタッチでの輪郭描写:初心者の人は軽い線で下描きを行い、修整しやすくします。

リアルな表現を目指す技法

- 光と影の活用:濃淡を工夫して立体感を出します。特にハイライトを活用すると効果的です。微妙な陰影には、H系統の鉛筆で優しい軽いタッチで塗り重ねていきます。

- 境界線のぼかし:頬や顎のラインを柔らかく仕上げることで、自然な印象を作れます。

- ディテール(詳細)の描き込み:髪の毛や目の輝きなど、細部に注意を払います。

仕上げのポイント

- 全体を見直す:制作の途中、たびたび少し離れた場所から全体のバランスを確認します。

- ハイライトを調整する:光が当たっている部分を軽く「練り消しゴム」で拭き取り、明るくすることで完成度を上げます。

- 濃くすべきところを点検する:濃くすべきところのトーンが弱いとハイライト部分も引き立たないので、全体のバランスを観ながら手を加えます。

- 描きすぎに注意:細かく描き込みすぎないことで、全体の調和を保ちます。あなたが強調したい部分には詳細に描き込み、そうではない部分は実際には細かい柄や模様があっても、何となくわかる程度の描き込みをすることで、あなたの強調したい部分を引き立てられます。

自画像デッサンで意識すべきこと

- 観察力を磨く:顔の構造をしっかり理解する。

- 練習を積み重ねる:短時間のデッサンとパーツごとの練習を繰り返す。

- 仕上げを丁寧に行う:光と影、ディテール(詳細)、バランスを意識して完成させる。

これらのステップを取り入れることで、初心者の人がプロフェッショナルの域まで到達することも可能になります。自画像デッサンの魅力を存分に楽しみながら、スキルを磨いていきましょう!

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

自画像を描く前の準備は、完成度を高めるための重要なプロセスです。構図、観察、下描きという基本ステップを踏むことで、初心者の人でも満足のいく作品を作ることが可能になります。