こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

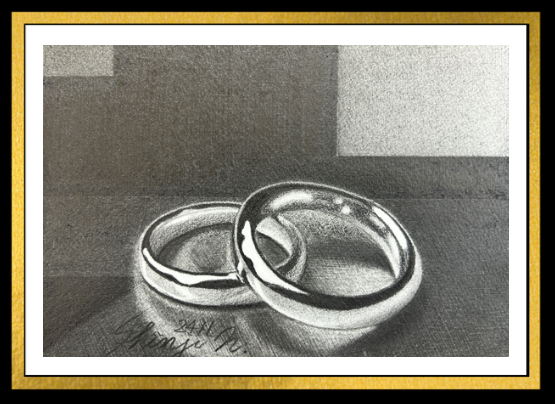

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、鉛筆画やデッサンで「形が狂う」「似ない」と悩む、鉛筆画やデッサン初心者の人へ。原因を適切に理解し、比率の捉え方・観察力の鍛え方・修整の手順など、形を適切に描ける上達法を解説します。

鉛筆画やデッサンを描いていると、「形が歪んでしまう…」「なんだか似ていない…」と感じた経験はありませんか?

形が適切に捉えられない原因は、技術不足だけではなく、観察の仕方や描き進め方に共通して潜む「落とし穴」があるからです。

適切な手順と考え方を理解すれば、筆画やデッサン初心者の人でも形の狂いを劇的に減らし、上達スピードを一気に加速できるのです。

この記事では、形が崩れる原因とその直し方を、プロの視点で分かりやすく整理して、さらに、明日から実践できる観察練習法や、描き進めのコツまで網羅しています。

「形が似ない」という悩みを今日で終わらせて、作品づくりの自信へと繋げていきましょう。

それでは、早速どうぞ!

なぜ形が狂うのか:初心者の人が陥りやすい原因を理解する

鉛筆画やデッサンで、「形が狂ってしまう」「似ない」という悩みは、鉛筆画やデッサン初心者の人だけでなく中級者の人でも経験するものです。

実は、形崩れが起きる理由には共通したパターンがあり、それを知っておくことで改善への一歩が踏み出せます。

本章では、形が狂う主な原因を理解し、自覚しやすいポイントとして整理していきます。原因を正確に把握することが、修整と上達の出発点になるからです。

次に取り組む練習を明確にしたい方へ。

無料で受け取る(練習メニューを受け取る) 目的別に整理した練習メニューをまとめています。

※メールアドレスのみで登録できます。

全体の比率を見失う

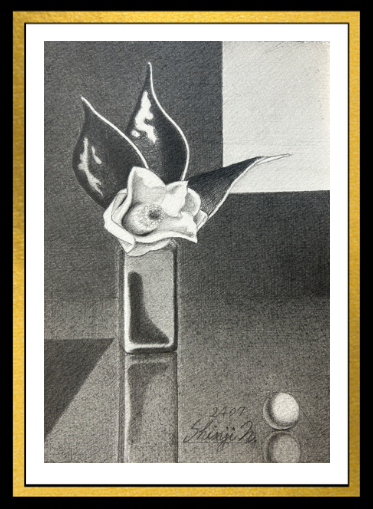

反射 2018 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサン初心者の人は、一部分だけを見ながら描き進めてしまいがちです。

たとえば、コップの口の形だけに集中して描き込んでしまい、その結果として胴体との比率が合わなくなると、全体の印象が歪んで見えます。

形を描くうえでは、最初にモチーフ全体の縦と横の比率を掴むことが重要です。部分ではなく、モチーフ全体の中における比率を意識し、常に全体像に立ち返る習慣をつけましょう。

曲面と角度の認識不足

円柱や球などの立体モチーフは、見る角度によっては形が異なって見えるものです。

しかし、脳はそのモチーフの本来の形を知っているため、「本当はこうあるべきだ」という記憶が描写に混ざり込みます。

たとえば、楕円で見えるはずの円を、正面から見た円のまま描いてしまうと狂いが起こります。モチーフを頭の中で置き換えず、実際に見えている角度のまま受け止める姿勢が必要です。

光と影の境界を形として誤解する

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

形を捉える際に、影の濃い部分を輪郭として解釈してしまうことがあります。

しかし、影はモチーフの表面に落ちているだけで、それ自体が形の線ではありません。影の中にも形の流れがあり、輪郭線とは別の情報です。

光と影を立体の情報として見分けられるようになると、形の滑らかな変化が理解しやすくなります。

脳の思い込みで描いてしまう

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

人間の脳は、目に入る情報を効率よく処理するために省略し、記号化します。たとえば、目や鼻といった人体のパーツを「こういう形のはずだ」と勝手に定義付けてしまいます。

この思い込みがデッサンに混入すると、本来の形から離れてしまう原因になります。観察した事実を優先し、知識による補正を排除する意識が大切です。

デッサンの形が狂う背景には、一部分の見過ぎや視覚の勘違い、影と輪郭の混同、そして脳の思い込みといった、誰もが陥りやすい要因があります。

まずはこれらの原因を理解し、自身のどの癖が狂いを生んでいるのかを振り返ることが、改善への大きな一歩となるのです。

適切な形を捉える観察の基本:見る力を鍛える

デッサンにおける形の狂いを防ぐためには、まずモチーフを適切に観察することが重要です。観察とは、ただ見るのとは異なり、形や構造、比率、角度などを頭の中で整理して理解する行為です。

この観察力を鍛えることで、描き始めの段階から適切な形の基礎が整い、修整にかける時間も格段に減ります。

本章では、鉛筆画やデッサン初心者の人が、とくに意識すべき観察のポイントを整理して紹介しましょう。

縦と横の比率を先に決める

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

観察の中でも、最初に確認したいのはモチーフ全体の縦と横の比率です。

たとえば、壺の高さと幅の関係、ビンの口から底までの長さと最大幅の関係など、最初の比率がずれると、その後の部分描写がどれだけ適切でも、全体の比率が狂って見えます。

スケッチブックや紙に置いた、最初のアタリ(※)線が基礎となるため、しっかりと比率を見極めて描き始める習慣をつけましょう。

※ アタリとは、デッサンにおいて、モチーフの形を大まかに捉えるための粗描きや印を指します。

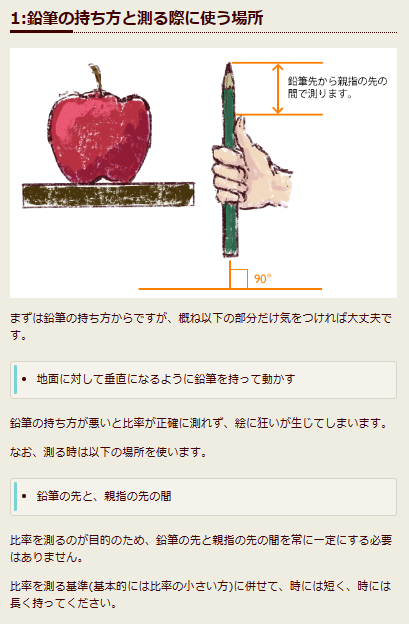

角度は比較して測る

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

輪郭線を描く際には、目の錯覚により角度を誤認しやすいことがあります。とくに斜めのラインは、実際よりも緩やかに見えてしまう傾向があります。

そこで、角度は単独で判断せず、別の基準線と比較して測ることが有効です。鉛筆を腕の長さの位置でまっすぐに当てて角度を視覚的に測ることで、実際の角度を適切に捉えることができるのです。次の画像を参照してください。

出典画像:鉛筆で比率を測る/美大・芸大受験の基礎

この小さな確認が形の正確性を大きく左右します。

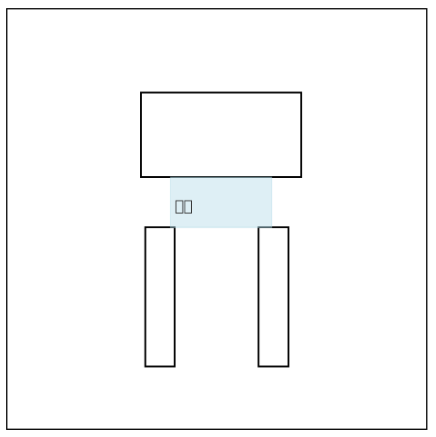

ネガティブスペースを見る

暮らし 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

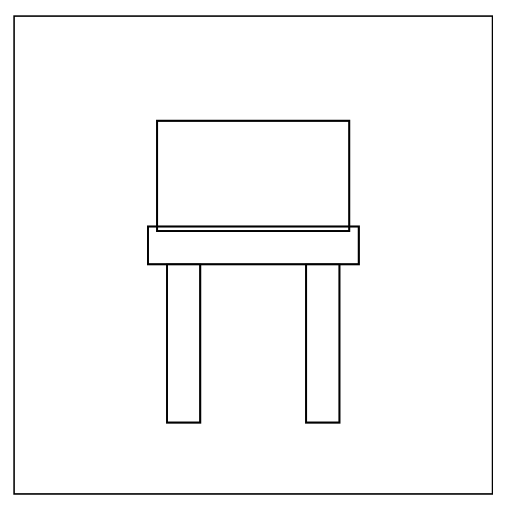

モチーフそのものだけを見るのではなく、周囲の空間(ネガティブスペース)に注目するのも有効な観察法です。

たとえば、椅子の背もたれと脚の間にできる空間の形、それが本来どんな形で成立しているのかを観察します。次の画像を参照してください(イスを正面から見ています…水色の部分を指しています)。

この空間が歪むということは、モチーフ本体の形も狂っている証拠です。形が似ているかどうか迷ったときほど、この空間を手掛かりにすると修整しやすくなるのです。

視点の変化と距離感の把握

フクロウのいる風景 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

モチーフをどの位置から見るかによって、形は大きく変化します。真正面、斜め、上方、下方では、見えてくる情報が異なります。

また、モチーフとの距離が近いか遠いかでも、形の誤りが生まれやすくなります。描き始める前に、自身がどの視点から見ているのかを意識し、常にその視点をキープすることが大切です。

尚、観察中に体の位置がずれると、適切な形の再現が難しくなります。理想は、あなたの制作画面のすぐわきにモチーフが見えていて、頭を動かさずに制作画面とモチーフを移動できるようにすることです。

観察の質が、作品の形を決めると言っても過言ではありません。縦横の比率、角度、空間、視点の維持など、観察の基本を押さえることが、形を適切に描く上での大きな助けになるのです。

次章では、線に頼り過ぎず、立体として形を理解することの重要性について掘り下げ、形崩れをさらに防ぐための視点を深めていきます。

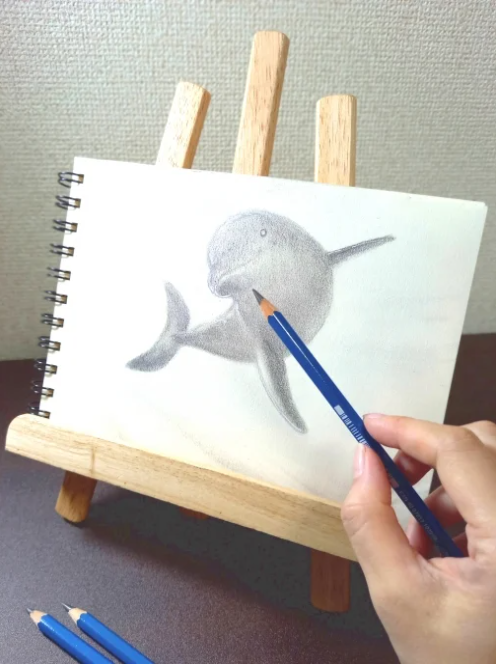

線だけに頼らない描写:形は光と面で捉える

鉛筆画やデッサンで形を捉える際には、輪郭線ばかりに意識を向けてしまうと、どうしても平面的な印象になり、形が硬く狂いやすくなります。

本来の形は、線ではなく光や面の変化で認識されるものだからです。

本章では、線に頼り過ぎずに形を適切に捉えるための視点を整理します。

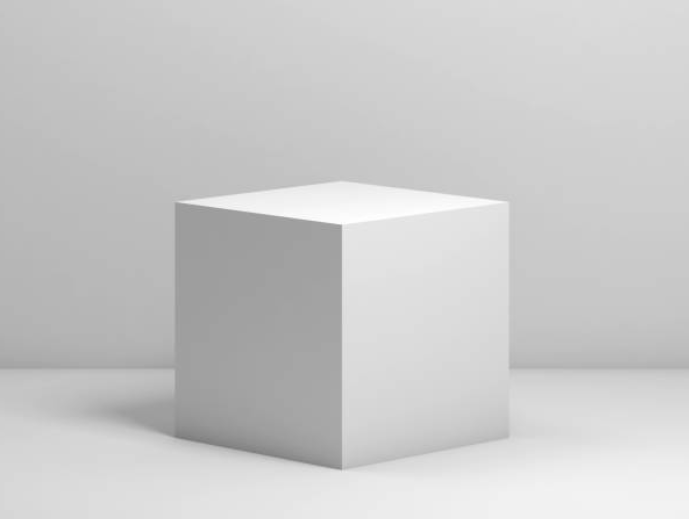

面の向きで形を理解する

誕生2019 F1 鉛筆画 中山眞治

モチーフには必ず面が存在し、その面がどちらに向いているかで、明るさや形の見え方が変わります。

たとえば、四角い箱であっても、見える面は常に一つとは限らず、光に対して向いている角度で濃淡が変化するのです。次の画像を参照してください。

線ではなく、面の傾きを捉えることで形の立体構造が明確になり、狂いを減らすことができるのです。

トーンの境界で立体感を掴む

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

モチーフ表面の明暗の変化は、立体の情報そのものです。つまり、影のグラデーション(階調)が形の奥行きを示します。

描線だけで形を決めようとすると、後から修整しにくくなりますが、トーン(濃淡)を使って面のつながりを丁寧に追うことで、適切な形が自然と浮かび上がるのです。

線ではなく、明るさと暗さの差を観察する意識を持ちましょう。

線は後から調整する

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

描き始めの段階では、輪郭線を強く描き過ぎないことが大切です。初期段階の線はあくまでも仮の位置であり、その後の観察や濃淡によって変わる可能性があります。

線を強く描いてしまうと、修整痕が残り、自然でない形が固定されてしまうのです。

最終段階で必要な線を整える方が、より適切で柔らかい形になります。

最初は曖昧なラインで進める

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

細部を心配する前に、全体の形の輪郭は軽い線で曖昧に描き進めましょう。曖昧な線を重ねながら、観察によって位置を調整していくことで、自然と適切な形に近づくことができます。

鉛筆画は、「消しながら決めていく」作業でもあるため、最初から確信を持った線を置く必要はありません。修整前提の線が、最も上達しやすい描き方です。

つまり、描き始めの段階では、Bや2Bなどの鉛筆を人指し指・中指・親指で優しく軽く持ち、リラックスして、肩及び腕や肘を使って、大きく捉えるイメージで進んでいきます。

その際には、「描いては消し・描いては消し」を繰り返すのではなく、まず、複数の線で全体を捉えましょう。やがて「この線だ」という線に出会えますので、その調子で全体を画面上に再現し、その後不要な線は練り消しゴムで整理するのです。

そして、練り消しゴムで整理して残った線をなぞる際には、それまで2Bを使っていたとすれば、2段階明るいトーンのHBの鉛筆で優しく捉え直しましょう。

その理由は、2Bなどの濃い目の鉛筆でしっかりと輪郭を取ってしまうと、違和感のある作品になってしまうからです。想像してみてください。モチーフの輪郭が必要以上にしっかり描き込まれている作品なんて、なんか変でしょ。^^

尚、線は形を示す一つの手段ですが、それに頼り過ぎると狂いが大きくなりがちです。面の向き、トーンの変化、曖昧な線での進行など、立体として形を捉える意識を持つことで、形の適切さは飛躍的に向上します。

次章では、形崩れを防ぎながら制作を進めるための具体的な手順を紹介し、実践で安定した成果を得られる方法へとつなげていきましょう。

形崩れを防ぐ描き進め方:制作手順で差がつく

どんなに観察ができていても、描き進め方が誤っていると、形は必ず狂いやすくなります。

実は、描く順番や調整のタイミングを少し変えるだけで、形の安定感は大きく改善できるのです。

本章では、制作のプロセスに注目し、形の狂いを未然に防ぎながら描き進めるための手順を整理します。

濃い部分から順に進める

水滴 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

全体の輪郭が取れて、制作画面上にトーンを入れる段階においては、どこから描き進めるか迷うことがあります。そのようなときは、画面の中で最も濃い部分から描き進めると良いです。

濃淡の基準を決めることで、トーンの幅を全体に適切に配置することができて、立体の整合性を保ちやすくなれます。

ただし、濃い部分だけを描き込むのではなく、周囲の形とのつながりを常に確認しながら進めることが重要です。

全体を同時に少しずつ描く

家族の肖像Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

一部分だけを集中的に仕上げてしまうと、全体のバランスが崩れやすくなります。

全体を均等に、少しずつ描き進めることで比例の確認が随時できて、形の狂いを早い段階で見つけられるのです。

この方法は、修整にも時間を取られにくく、制作の効率も高まります。

練り消しゴムで形を整える

フクロウのいる風景 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンでは、描くより消す方が形を整えやすいことがあります。

練り消しゴムは、線を完全に消すのではなく平たい形状にして、制作画面の表面を優しくなぞることで、柔らかくトーンを引き上げることもできるため、デッサンの形を滑らかに調整できるのです。

硬い線で強く輪郭を決めてしまう前に、練り消しゴムで微調整することで、自然な形へと導くことができます。

暗い部分と明るい部分の再調整

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

制作が進むにつれて、最初に決めた濃淡の基準が曖昧になっていくことがあります。全体にトーンが入ってきた段階で、最も暗い部分を見直して濃さを足し、最も明るい部分を練り消しゴムで丹念に拭き取って、調整することが大切です。

一番暗いところから徐々に明るいところを描いて、全体を描き終わった段階で改めて、一番濃いトーンのところとして扱ってきた部分を、もう一段濃いトーンを入れることで、最終的に画面を引き締めることができます。

このメリハリが、形の適切さと作品の説得力を同時に引き上げます。もっと言えば、仮に明るいところから徐々に暗いところを描くとした場合には、あなたの手持ちのトーンでは足りなくなってしまうことがあるからです。^^

制作手順を整えることは、形崩れを防ぎ、完成度を高めるための基盤となります。濃い部分からトーンの基準を作り、全体を均等に進め、練り消しゴムで微調整を繰り返すこと。

そして最後にメリハリを整えることで、適切な形と立体感が安定して保てます。

次の章では、日常の練習でこの感覚を自然に身につける方法を紹介し、上達をさらに加速させるポイントを探っていきましょう。

デッサンの形を安定させるための日常の練習:上達を加速する方法

デッサンの形を適切に描く力は、一回の制作だけで急激に伸びるものではありません。

日々の練習の中で、観察力と描写力を積み重ねていくことで磨かれます。

本章では、継続しやすく効果が高い練習方法を紹介します。限られた時間でも取り組みやすいものばかりなので、習慣化していきましょう。

短時間で観察と制作をするクロッキー

スズラン 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

毎日の習慣として、最も取り組みやすいのがクロッキーです。

1枚あたり10分程度、あるいは2〜3分でも構わないので、モチーフを素早く観察しながら、形を捉える練習をします。

このトレーニングにより、全体の形や比率を瞬時に把握する能力が養われます。数をこなすことで観察の精度が確実に上がるのです。

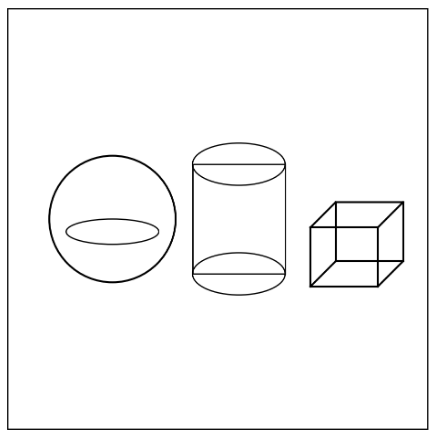

立体モチーフの反復デッサン

白椿 2024 SM 鉛筆画」中山眞治

球体、円柱、立方体といった基本的な立体モチーフを繰り返し描くことは、形を正確に捉える力を強化する効果的な方法です。

これらは複雑なモチーフの土台となるため、視点による形の変化や光の当たり方を理解する上でも非常に役立ちます。

同じモチーフを角度を変えながら繰り返し描き、変化を観察しましょう。

同じモチーフでも、部屋の灯りを消して、デスクライトなどの自在に動く光源を使うことで、さまざまな描写が可能となります。当初は、斜め上からの光を当てて描くことで、描きやすさが増します。^^

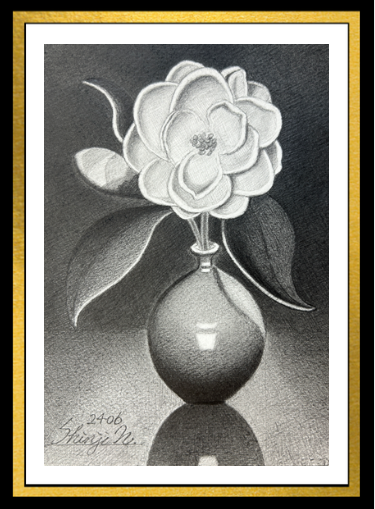

名作デッサンの模写解析

第3回個展出品作品 椿Ⅰ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

歴史に残る名作は、形の捉え方の宝庫です。

模写をすることで、線の置き方や比率の取り方、光と影の扱いを体感できます。

また、模写と同時にどの部分を詳細に描き、どこを省略しているかを観察すると、形を強調するための取捨選択のヒントが得られるのです。

この部分の学習は極めて重要です。あなたは見たまま全部を克明に描こうと意識するかもしれませんが、そこから考え違いをしてしまうことがあるのです。

見たままをそのまま作品にするのは、写真の仕事です。

我々画家の仕事は、制作対象をハッキリとさせた上で、画面上の見映えの良い位置(構図による分割点など)に主題を据えて、その主題を引き立てるためにはどのようにしたらよいのかを考える仕事なのです。

構図(※)の導入・光と影の取り扱い・遠近・質感などを総動員して、あなたの強調したい主題をどのように、観てくださる人に強調できるかを考える仕事と言っても良いでしょう。^^

そのためには、我々人間は「細かい柄や模様」のあるものに、注意を奪われる習性がある事を理解しておく必要もあります。

つまり、主題に「細かい柄や模様」がある場合には、それを細密描写することが重要ですが、脇役に「細かい柄や模様」があった場合には、簡略化や省略して描くことで、主題を引き立てられるのです。

あるいは、全体に細密描写を施したい場合には、主題にはしっかりとハイライトを施して、脇役には「ハイライトを抑えて描く」ことで、主題を引き立てられます。この点は極めて重要となります。記憶しておきましょう。

※ 構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

フィードバックの取り入れ方

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

自身で描いた作品を誰かに見てもらい、意見をもらうことも上達には欠かせません。自身では気づけない、形の狂いや観察の不足を指摘してもらえるため、改善点が明確になるのです。

可能であれば、経験者や講師からの指摘を受けながら練習を進めることで、効率的な成長が期待できます。

日常の中で、短時間でも継続的に観察と描写を行うことで、形の適切さは確実に高まるのです。

観察クロッキー、立体モチーフの反復練習、名作の模写、そしてフィードバックを組み合わせることで、上達のスピードはさらに加速します。

次は、この学びを実際に活かす練習課題を紹介しながら、形の狂いを防ぐ実践的なステップを整理していきましょう。

練習課題

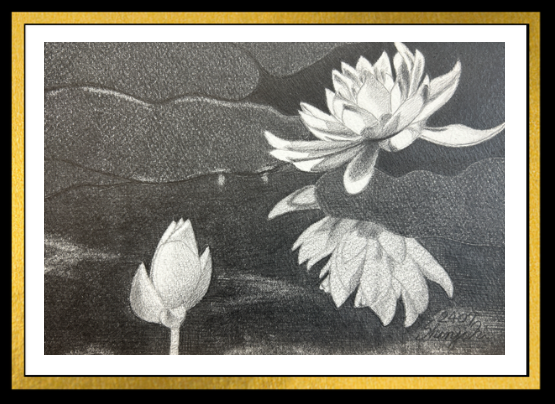

第3回個展出品作品 睡蓮 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画やデッサンは、練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

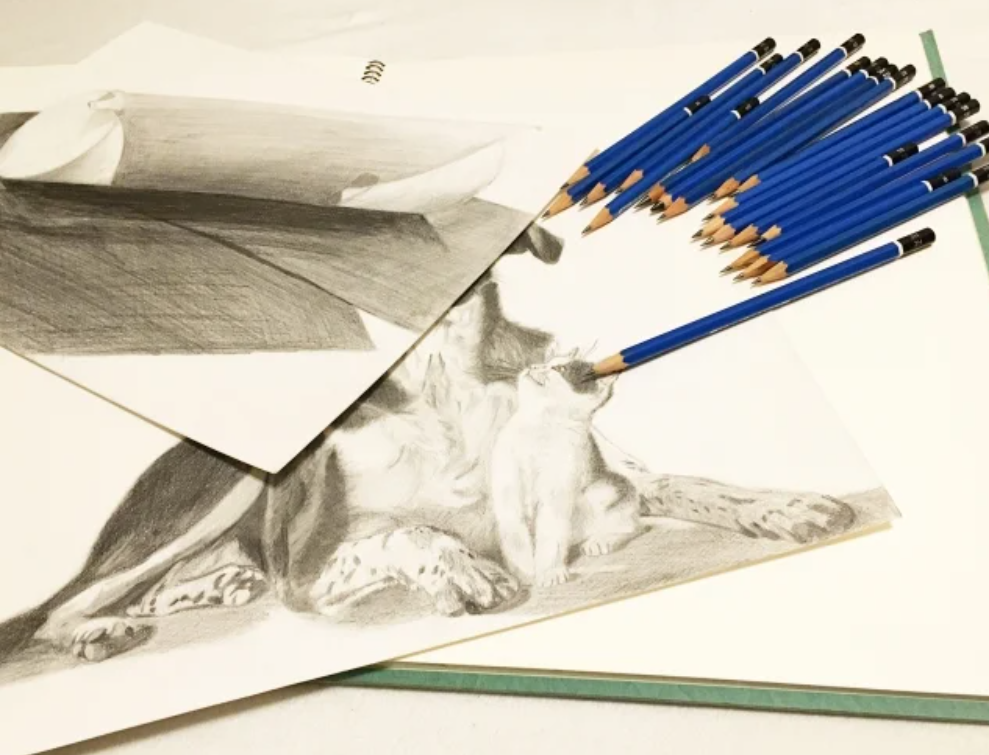

比率と角度を掴む「基本立体の当たり線スケッチ」

- 球体、円柱、立方体を各3分ずつ。

- 鉛筆を当てて角度を測りながら描く。

- 縦横の比率を最初に決めてから進める。

目的:形の骨組みを正確に捉える観察力を育てる。

参考画像です

ネガティブスペース観察「椅子の空間デッサン」

- 椅子を正面から短時間スケッチ。

- 背もたれと、脚の間の空間の形を優先して描く。

- 線は薄い仮線で調整しながら進める。

目的:空間を足がかりに、形の狂いを自動的に修整できる習慣をつける。

参考画像です

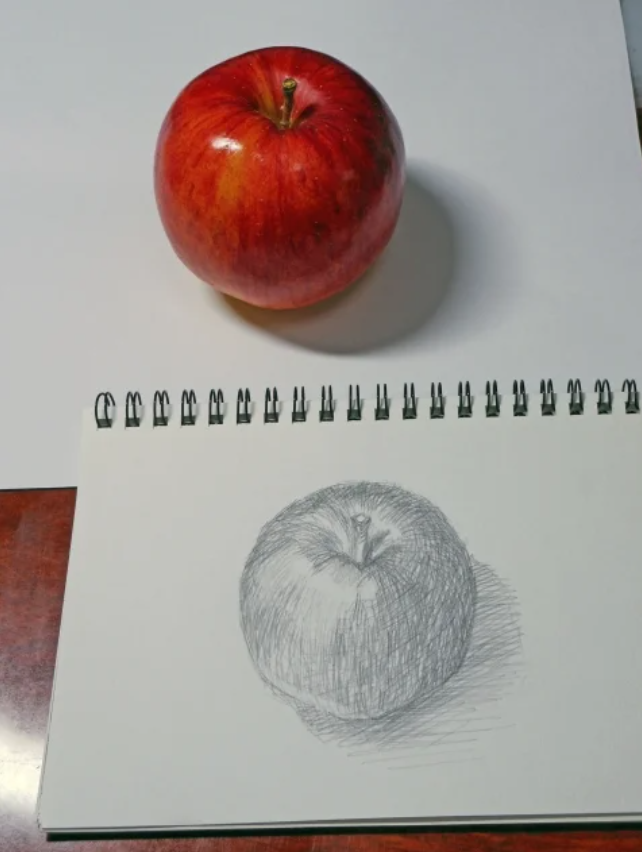

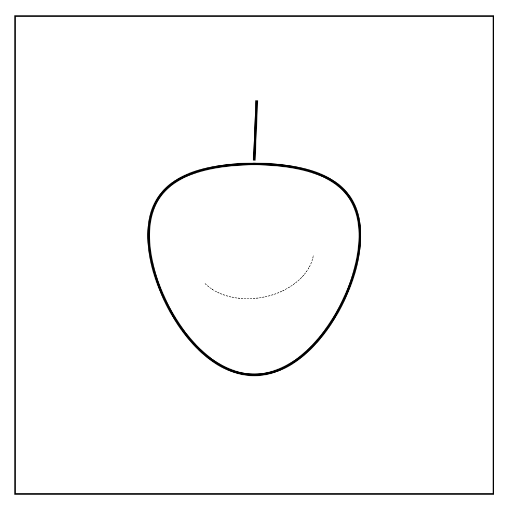

光と面で形をとらえる「リンゴの輪郭線に対するトーンのデッサン」

- 輪郭線は曖昧に、最初は影の境界を優先して描く。

- 最暗部→中間→明部の順で構成する。

- 練り消しゴムで面のカーブを調整。

目的:線に頼らず光と面で形を理解し、立体の適切さを高める。

参考画像です

まとめ

第3回個展出品作品 遠い約束Ⅱ 2024 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンで形が狂ってしまうのは、鉛筆画やデッサン初心者の人だけでなく、上達の途上にいる人も必ず通る課題です。

しかし、狂いが起こる原因は決して複雑ではなく、観察の仕方や描き進め方を少し工夫するだけで改善していきます。

このまとめでは、本記事で紹介したポイントを整理し、実践の際に見返しやすい形でまとめました。

まず、形が狂う原因は次のような点にあります。

- 一部分だけに注目して、全体の比率が崩れる。

- 角度や曲面の見え方を、知識で補正してしまう。

- 影の境界を輪郭と誤解してしまう。

- 脳の記憶や先入観で描いてしまう。

これらはすべて、観察を適切に行う意識が不足していることで起こります。したがって、観察力を鍛えることが何よりの解決策となります。

観察の基本として押さえるべき点は次の通りです。

- 最初に縦横比率を確認する。

- 斜めの角度は、他の線と比較して測る。

- モチーフの周りの空間を見る。

- 視点を固定し、位置をずらさない。

これらは、描き始める前から意識する必要があるポイントであり、描き進めるほどに効果を発揮します。

また、線だけに頼らず、光と面を意識することも重要です。輪郭線を強く決めすぎると、後から修整が難しくなるのです。

曖昧な線で調整を重ね、立体の面のつながりをトーンで確認しながら進めることで、形の安定感が大きく高まります。

描き進め方も、形崩れを防ぐうえで大切です。一部分だけを仕上げず、全体を均等に少しずつ進めること。

濃い部分から順にトーンを広げること。適宜練り消しゴムを使って調整すること。これらを組み合わせることで、形の軌道修整が容易になり、狂いを未然に防げます。

最後に、毎日の短時間の練習が観察力を確実に育ててくれます。とくに、次のトレーニングオススメメです。

- 観察クロッキー。

- 基本的な立体モチーフの反復練習。

- 名作の模写解析。

- 他者からのフィードバック。

これらを続けることで、形の捉え方は安定し、上達のスピードも自然と加速していきます。今日から意識を少し変えるだけでも、作品の変化を実感できます。

焦らず、一歩ずつ、確実に前進していきましょう。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

次に取り組む練習を明確にしたい方へ。

ここでは、目的別に整理した練習メニューをまとめています。

迷いなく積み上げるための練習順序と、ポイントを解説しています。

※メールアドレスのみで登録できます。いつでも解除可能です。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

次の章では、形を正確に観察するための具体的な方法を紹介し、見る力をどのように鍛えるかを探っていきます。