こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

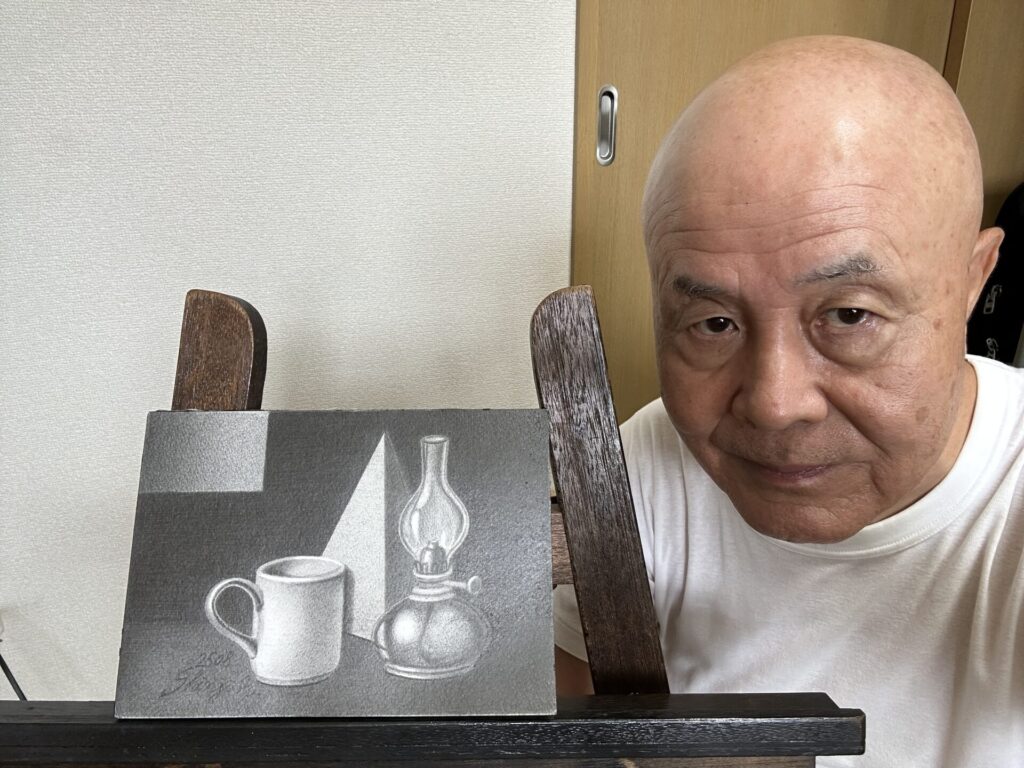

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、人物の鉛筆画やデッサンは、観察・構図・比率・陰影といった複数の要素が重なり合うことで成立する、奥深い表現の世界です。

適切な形の把握だけでなく、人物が持つ感情や気配まで描き出すには、段階的な学習と丁寧な練習が欠かせません。

この記事では、鉛筆画やデッサン初心者の人がまず押さえておくべき基本から、中級者の人がさらに表現力を高めるための技法、そして継続的に上達するための練習方法までを体系的にまとめています。

今日からの鉛筆画やデッサンが、確実に変わる実践的なステップを、ぜひあなたの制作に役立ててください。

それでは、早速見ていきましょう!

人物の基本構造を理解及び配置の位置(構図)を考える

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画初心者の人が、中級者へ進むための基礎として、基本的な構図の取り扱い、頭身バランスやアタリ線、シルエットの取り方など、人物構造と配置は制作の核心です。

そして、人物の鉛筆画やデッサンを安定して描くためには、まず全身を支える基本構造を適切に理解することが欠かせません。

適切な構図と構造の理解は、後の陰影・質感表現・見映えにも直結する重要なステップとなります。

また、どんなに細密な描写を行っても、土台となる比率や骨格が崩れていては、人物全体の印象が不自然になりますので、描き始めのデッサンの段階はとても重要な作業なのです。

線をきれいに描くことよりも、先に形の大枠を整えるほうがはるかに重要であり、この土台づくりが確実であるほど、後の工程が驚くほど楽になります。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

画面上の人物の配置(構図)について考える

制作に入る前には、制作画面上に人物をどのような構図に落とし込むのかを考えなくてはなりません。背景や遠景も入れるのか、全身・上半身・顔だけにするのかなどをじっくりと検討しましょう。

鉛筆画やデッサン初心者の人は、当初構図(※1)などは考えずに、5作品ほど自由に描くことをオススメします。その理由は、初めから色々考えてしまうと手が止まってしまうからです。

ネット上での画像及び、スクリーショットや写真などで5作品ほど描けば、すこし慣れてきますので、そこから構図を学んでいきましょう。^^

中級者の人は、手掛けやすい構図をまず選びましょう。扱いやすく、見映えのする基本的な構図として、「黄金分割構図」をオススメします。

また、本来であれば、いきなり本制作画面に描き進むのではなくて、A4の紙を半分に切った程度の下絵に、構図分割線を「ボールペン」で入れると便利です。^^

そこへ鉛筆で、「描いては消し、描いては消し」を繰り返しながら、完成度の高いレイアウトにしましょう。

いろいろな構図によるレイアウトや、光と影の確認と、背景や遠景なども含めてさまざまに検討することで完成度が高まります。

あなたが手掛ける、「本制作画面」の正確な縮尺をこの下絵に入れられれば、出来上がった下絵の位置を本制作画面で特定できます。この部分では、この記事の最終部分の関連記事を参照してください。

それでは、あなたが手掛けやすい黄金分割を紹介します。次の画像を参照してください。この黄金分割とは、画面の縦横の寸法に対して。÷1.618で得られた寸法で画面を分割するということです。

-220609.png)

因みに、縦横共に上下左右から測れば2つづつの分割線を得られます。

この⑤や⑥の分割線の中心が、人物の中心になるように人物を配置しますが、床の高さを⑧の分割線にしたり、人物の頭の頂点の位置及び肩や目の位置などを⑦に据えることで、縦横の黄金分割線も使って見映えを整えられます。

また、背後のB⑥F⑦で囲める画面右上の部分を、「窓」などに据えて、「抜け(※2)」としても活用できます。

尚、2本の対角線①②や、縦横の黄金分割線の交点は、画面上の強調できる部分なので、そこも充分に配慮した配置を心がけましょう。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅱ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

また、制作画面は、縦でも横でもこの構図を設定できますので、自由に選びましょう。次の画像も参照してください。

-220609-1.png)

※1 構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

※2 「抜け」とは、制作画面上に外部へ続く部分があると、観てくださる人の「画面上の息苦しさ」を解消できる効果があります。

頭身バランスと骨格の大まかな捉え方

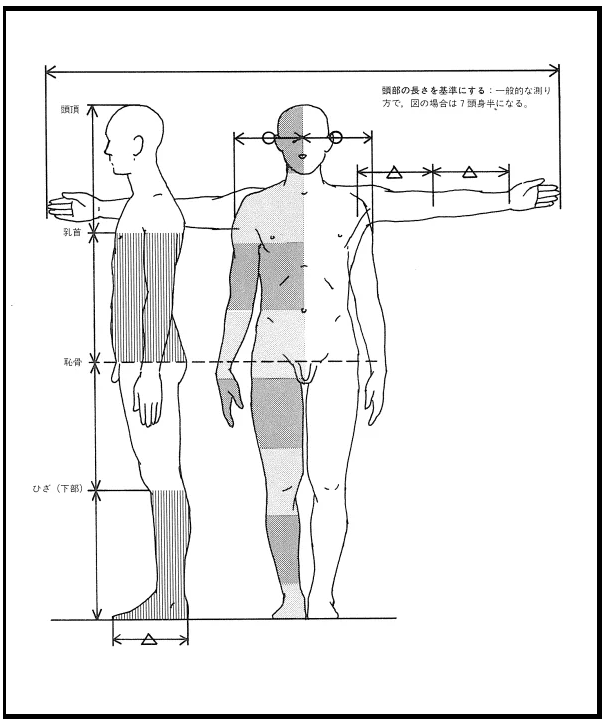

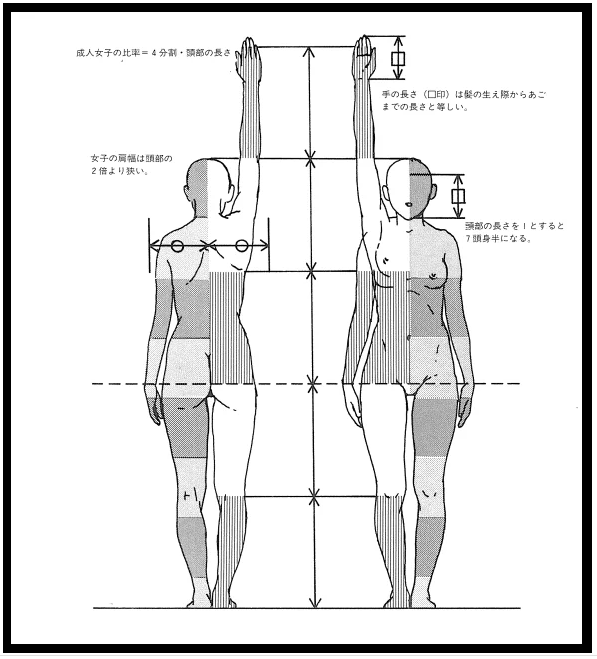

人物を描く際は、まず頭と体の比率を確認します。一般的に大人の男性は7〜8頭身、大人の女性は6.5〜7.5頭身が目安ですが、あくまで基準として扱い、実際のモデルの特徴に合わせて調整します。

子供の場合には、身長に占める頭のウエイトが大きくなりますので、注意が必要です。因みに、新生児はは約4頭身で、2歳で5頭身などと変化していきますので、観察が重要です。

そして、肩幅、骨盤の幅、腕や脚の長さなど、全身の骨格の流れを大まかな線で配置すると、大きな崩れを防げます。

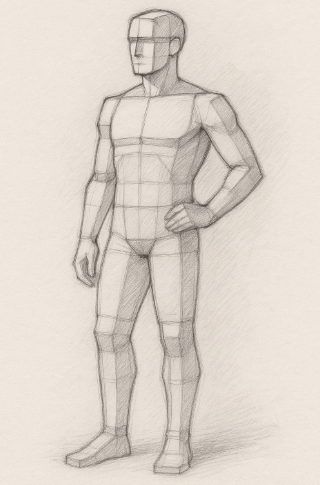

また、人物を真横から見た場合の、背骨の緩やかなS字の流れを意識すると、静止ポーズにも自然な動きが生まれ、全身の姿勢が活き活きと見えるようになります。次の画像を参照してください。

成人男性の場合の参考画像です

成人女性の場合の参考画像です

アタリ線で形の流れをつかむ方法

次に、全身の方向性を示すアタリ線(※)を描きます。これは完成線ではなく、あくまで形の流れを掴むためのガイドです。

頭部の向き、肩の傾き、骨盤の角度、脚の踏ん張りなど、主要な軸を一本ずつ確認しながら配置します。

アタリ線は、描き込みの途中で何度描き直してもよいので、むしろ試行錯誤しながら適切な位置を探す過程が、正確な形をつかむ力につながるのです。

アタリ線が正確であるほど、後の描写が迷わずスムーズに進められるでしょう。

※ アタリ線とは、物体の位置や、目・鼻・口などの顔のパーツを大まかに決めるための下地線(補助線)を指します。顔を描く際などでは、縦線と横線を十字に描く下地線がよく使われています。

シルエットで動きと方向性を把握する

人物の外形を、大きなシルエットとして捉えると、全体が見やすくなります。細部に入る前に、まず影絵のような輪郭を大まかに取り、形が整っているかを確認します。

輪郭線を整えることで、姿勢の流れや視線の方向が自然に調整され、デッサン全体の印象が安定するのです。

また、輪郭線の段階で違和感を感じた部分は、必ず修整しましょう。やみくもに細部の描写に進まないことが、鉛筆画やデッサン中級者以上への確実な近道になります。

鉛筆画やデッサン初心者の人が間違えやすい構造のポイント

鉛筆画やデッサン初心者の人が、とくに陥りやすいのは、腕や脚を部分的に描きすぎてバランスが崩れることです。まず全体の比率や大きさを決めてから、細部を描く習慣をつけると、失敗が少なくなります。

また、頭部を小さく描きすぎたり、肩幅を狭くしすぎたりするのも典型的な誤りです。常に全体を見ながら、その中の部分を描く意識を持ちましょう。

さらに、左右の長さが微妙にずれる「わずかな誤差」も、積み重なると大きな違和感になるため、ときおり画面から2~3m離れて、確認することを習慣づけると効果的です。

基本構造の理解は、すべての制作技法の土台となります。比率・骨格・アタリ・輪郭線の4つを丁寧に整理しながら描くことで、人物全体が自然な立ち姿となり、のちの工程の陰影や質感表現もぐっと描きやすくなります。

全身の動きとリズムを捉えるデッサン法

第1回個展出品作品 兄弟 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物の鉛筆画やデッサンにおいて、全身の動きやリズムを自然に描けるようになることは、鉛筆画やデッサン中級者への大きな転換点となります。

ただ立っているだけのポーズであっても、人の身体には必ず重心の移動や微妙なひねりがあり、そのわずかな変化が「生きた姿勢」を生み出すのです。

逆に、動勢の流れが見えていない状態で描き始めてしまうと、どれだけ細密に描き込んでも硬い印象の人物になってしまいます。

本章では、全身の動きとリズムを的確につかむための視点と技法を整理しましょう。

全身の動勢ライン

人物の動きの中心となるのが、体全体の流れを一本の曲線として捉える「動勢ライン」です。

これは背骨の動きや、姿勢の方向性を象徴する大きなラインで、人物の活動エネルギーを表す基準となります。立ち姿だけでなく、歩く・しゃがむ・ひねるなどの動作にも必ずこの流れが存在します。

まずは、この一本の線をスケッチブックや紙の上に描き、人物の身体全体の方向と動きの質を把握しましょう。動勢ラインが自然であれば、後の全身配置が安定するのです。

重心と体重移動を見抜く方法

人物のポーズを見る際には、どちらの脚に重心が乗っているかを最初に確認します。重心の位置は、姿勢の安定感に直結し、そこを誤ると全体が不自然になります。

たとえば、片脚に重心がある場合、骨盤は微妙に傾き、対側(重心のかかっている側)の肩がわずかに上がるなど、身体全体に連動した動きが生まれるのです。

この連動を見逃さず、骨盤・胸郭・肩・首といった各部位の角度を丁寧に追うことが、自然な立ち姿を描くポイントになります。

関節の角度と自然な姿勢の作り方

腕や脚を描く際に、初心者の人がよく陥るのが、「関節が棒のように硬くなる」問題です。関節は必ず角度を持ち、わずかな曲がりが姿勢の自然さを生むのです。

とくに、肘や膝、手首・足首などは、モデルをじっくり観察すると、その角度がポーズ全体の印象を左右していることがわかります。

また、肩甲骨の動きにも意識すると、上半身の動きに柔らかさが生まれます。棒人間のように一直線に描かず、関節ごとの微妙な角度を拾うことが鍵です。

複雑なポーズを簡略化するための思考法

動きのあるポーズを描く際は、細部に意識が向きすぎる前に、大きなブロックに分けて考えます。

頭、胸郭、骨盤、腕、脚という五つ程度のパーツに分解し、それぞれを立体の箱のように捉えると、全体が整理しやすくなるのです。

さらに、各ブロックの向きや角度を大きく捉えることで、複雑なポーズも無理なく構築できます。

細密描写に移る前に、まずは「大きな形でまとめる」ことを徹底することが、中級者の人が安定して描けるようになるための重要なプロセスです。

全身の動きとリズムを捉えるためには、動勢ライン・重心・関節の角度・大きなブロック構造で捉える、という4つの要素を確実に押さえる必要があります。

これらを適切に理解したうえで観察を進めると、姿勢の自然さが大きく向上し、人物が活き活きと画面の中に立ち上がってくるのです。

動きの理解は、人物デッサンを一段階引き上げるための強力な基礎となります。

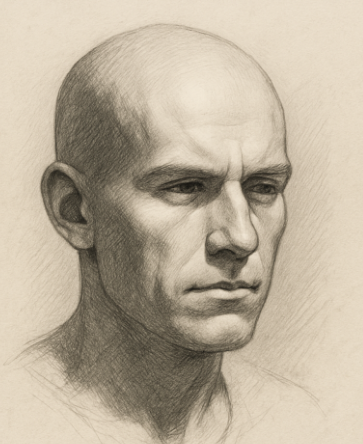

顔の特徴を適切に捉えるための観察と描写法

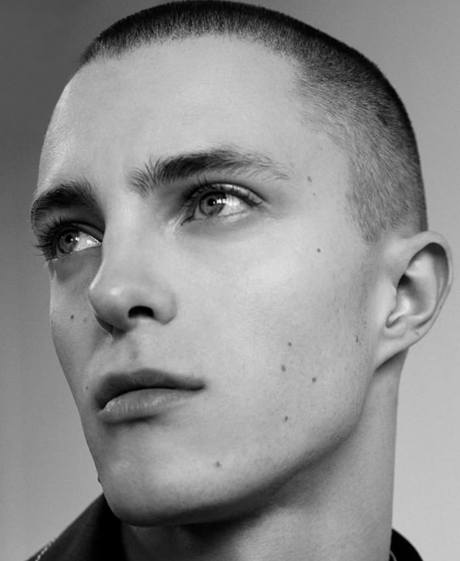

-.png)

第1回個展出品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

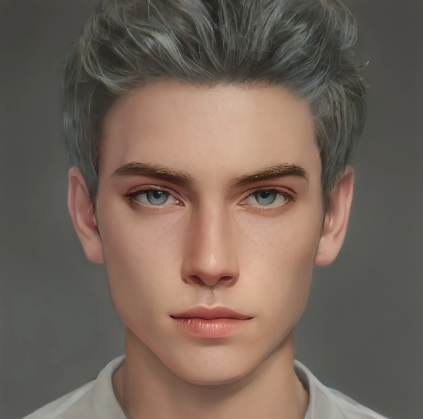

人物デッサンで最も難しく、同時に最も注目されるのが「顔」の描写です。

顔は、わずかなズレでも印象が大きく変わり、とくに、初心者の人はパーツの位置や形に意識が集中しすぎて、全体のバランスを見失いがちではありませんか?

鉛筆画やデッサン中級者へ進むためには、顔を単にパーツの集合として扱うのではなく、立体物として理解する視点が欠かせません。

本章では、似せるための観察方法と描写のポイントを整理し、安定した顔のデッサンへ導く手順を紹介します。

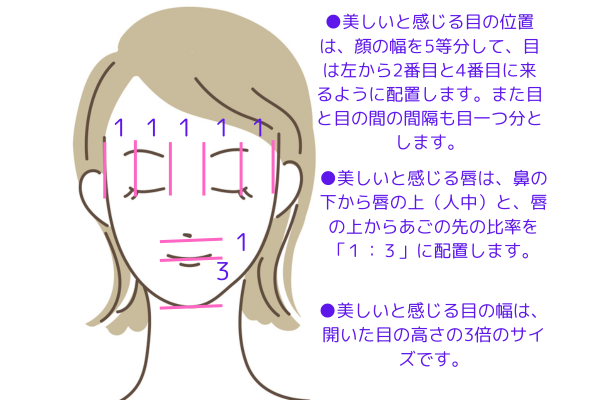

目・鼻・口の立体構造と配置の理解

顔のパーツは、平面に貼り付いているわけではなく、当然のことながら、頭蓋骨の立体の上に配置されています。

とくに、目は「球体の上にまぶたが乗っている構造」であり、鼻は「顔の中心から前方へ張り出した立体」、口は「唇の厚みが前後方向で変化する曲面」として捉える必要があるのです。

また、目の位置は頭頂から顎までのちょうど中間にあり、鼻と口の距離も一定の比率に収まります。これらの基準を理解すると、パーツの配置が安定し、描写の土台が整います。

「似てくる瞬間」を作る観察のコツ

人物が似てくる瞬間は、特定のディテール(詳細)を描き込んだときではなく「個性の特徴を正確に見抜いたとき」に訪れます。

たとえば、目と目の間隔、鼻筋の幅、口角の角度、眉の高さなど、微妙な差がその人物らしさを生むのです。

輪郭の形やエラの張り具合、頬骨の位置など、顔の外形にも特徴が現れます。特徴は「強調するもの」ではなく、「見逃さずに拾うもの」という意識で観察すると、似せる力が大きく向上します。

具体的には、頭頂から顎までを等間隔の4分割に分けて、髪の生え際・眉・鼻先・顎で横線を描き、眉〜鼻先〜顎を3等分均等にして「顔面の中の比率」を確認するのです。

どちらも個体差を考慮して、差が生まれる部分を測るための基準点と考えましょう。この基準点からのズレを意識しておくと、再現しやすくなります。

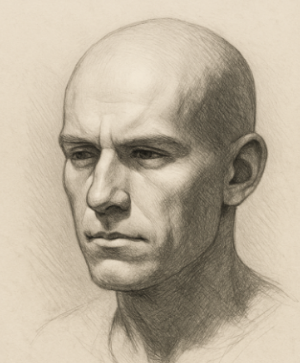

年齢・性別による違いの見極め方

顔を描く際に、年齢や性別の特徴を理解しておくと、表現が格段に自然になります。子どもは頭身が低く、顔の構造はパーツが中央に寄っています。

成人は、パーツが上下に広がり、骨格の陰影が明確になります。高齢者では、皮膚のたるみや筋肉の変化が陰影として現れるのです。

また、男性は骨格が角ばりやすく、女性は曲線的な輪郭が多いなど、性別による違いも描写の基準になります。こうした特徴を理解することで、人物描写に説得力が生まれます。

顔を描く際のよくあるズレと修整法

鉛筆画やデッサン初心者の人が、陥りやすい点としては、顔のパーツが寄りすぎる、目や眉の高さが左右で異なる「微妙な傾き」、鼻や口が中心線からずれるなどが挙げられます。

対処法としては、まず顔の中心を縦と横のガイドライン(補助線)で分割し、左右対称の基準を作ることが有効です。

また、横顔や斜め向きの顔では、遠近法が働くため、目・鼻・口の位置関係をシンプルな直線で確認しながら描き進めましょう(遠い側の形状は変化します)。細部を描き込む前に形を整えることで、ズレを大幅に防げます。

顔のデッサンは難易度が高い分、適切な観察と構造理解を積み重ねることで、描ける実感が最も得られる領域でもあるのです。

パーツごとの形を丁寧に捉えつつ、全体のバランスを常に意識することで、似せる力が確実に伸びていきます。

光と影で立体感を生み出す陰影技法

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物デッサンの立体感は、線だけでは決して生まれません。

光源によってつくられる、明暗の変化をどう読み取り、どのように鉛筆で再構成するかが、人物をリアルに描き出す最重要ポイントです。

陰影は、形そのものの存在を強調し、空間の奥行きを作り、人物の印象を大きく左右します。

本章では、人物デッサンで押さえるべき陰影の基本設計と、自然な立体感をつくるための思考法を解説しましょう。

光源の位置と影の落ち方を整理する

陰影を描く際には、まず「光源の位置を明確に確認する」必要があります。光がどの方向から来て、人物にどのように当たっているかを確認することで、影の形や濃さをしっかりと再現できます。

上からの光であれば、顔の下側に影が広がり、横からの光なら顔の片側に強い陰影が生まれるのです。

また、顔や体の曲面は、光の当たり方が均一ではなく、部位によって微妙に変化します。この光の揺らぎを丁寧に観察することで、影の奥行きが一段と自然になります。

明暗の幅を決める基本トーンのコントロール

人物デッサンでは、コントラスト(明暗差)を意識して、グラデーション(階調)を設計することが重要です。

明るい部分は、スケッチブックや紙の白を残し、暗い部分は濃いトーンでしっかりと締めます。この明暗差が弱いと、人物の存在感はぼやけてしまいます。

とくに、顔の陰影では、目の周りのくぼみ、鼻の下の影、あごの下の影、頬の丸みなど、パーツごとにトーンの濃度を微妙に変えながらつなげていくと、自然な立体感が生まれるのです。

明暗の境界を急にせず、滑らかに移行させることが仕上がりの鍵となります。

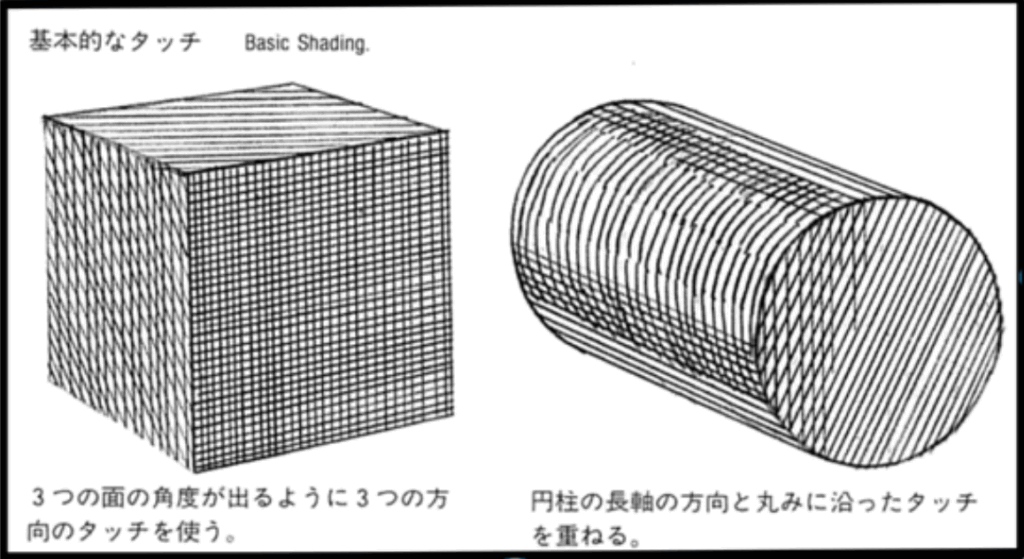

クロスハッチングと面の方向の一致

人物の立体感を高めるためには、鉛筆のストローク(筆使い)を「面の方向」に合わせることが有効です。

球体であれば、曲面に沿うようにストロークを入れ、円柱なら縦方向に線を描くなど、方向に合わせることで自然な陰影がつくれます。

さらに、クロスハッチング(※)を使えば濃度を調整しやすく、複雑な陰影も整理しながら描けるのです。

ただし、線の方向がバラバラの場合には質感が濁り、立体感も弱まります。面の流れとストローク方向の一致を意識することで、陰影が安定します。

※ クロスハッチングとは、縦横斜めの4種類の線を使って面を構成する方法ですが、描きにくい方向からの線は、スケッチブックや紙側を90°回転させることで、無理なく描けます。

トーンの濁りを避けるための注意点

陰影の濁りは、鉛筆画やデッサン中級者の人が最も悩むポイントの一つではないでしょうか。原因は、ストロークの重ね方が雑であったり、トーンの境界が不自然に途切れたりすることにあります。

対策としては、まず薄いトーンから重ね、濃い部分を徐々に作る方法が効果的です。また、明るい部分まで濃く塗りつぶしてしまうと、立体感が消えるため、ハイライトはスケッチブックや紙の白を残して表現しましょう。

そして、トーンの色面を構成する際には、筆圧を一定にして丁寧に積み重ねることが重要となります。

陰影技法は、単に影を描く作業ではなく、人物の立体感・空気感・存在感を表現するための根幹です。

光源の理解、明暗の設計、線の方向性、トーンの清潔さを丁寧に意識することで、人物がより自然に画面の中で浮かび上がります。

陰影の質が上がるほど、人物の鉛筆画やデッサン全体の完成度は飛躍的に向上するでしょう。

人物を魅力的に見せる質感・仕上げ表現のコツ

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

人物の、鉛筆画やデッサンの最終段階では、髪・肌・衣服といった質感表現が作品全体の印象を大きく左右します。

基本構造や陰影が適切に描けていても、仕上げの質が低いと作品の説得力が弱まり、逆に、細部の質感が丁寧に描かれていると、それだけで画面の完成度がぐっと高まるのです。

本章では、人物が魅力的に見えるための質感処理や仕上げのポイントを、具体的な観察方法とともに解説します。

髪の毛の束感と光の流れを描く方法

髪の毛は、一本ずつ描こうとすると不自然になり、全体が硬く見えてしまいます。まずは「大きな束」として数ブロックに分け、光の当たる部分と陰になる部分を大まかに整理します。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

髪の表面は滑らかな曲面であり、光は束全体に沿って流れます。そのため、鉛筆のストロークも髪の流れに合わせて入れることが重要です。

部分的にハイライトを残すことで、髪のツヤやボリュームが自然に表現できます。

肌の滑らかさを出すための細密トーン

人物の肌は、布や木とは異なる非常に繊細な質感を持っています。まず薄いトーンを均一に重ね、肌の面ごとの明暗を丁寧に整えます。

この場合の鉛筆は、2Hや3Hなどで優しく軽いタッチの、クロスハッチングなどで塗り重ねていきましょう。

尚、強く塗りすぎると表面が荒れやすく、滑らかさが失われるため、筆圧はできるだけ一定に保ちながら重ねることがポイントです。

また、陰影の境界部分は急に濃くせず、徐々に変化するグラデーション(階調)を意識します。頬や額などの丸みは光の回り込みが多く、肌の柔らかさを象徴する部分なので、とくに丁寧にトーンをつなげましょう。

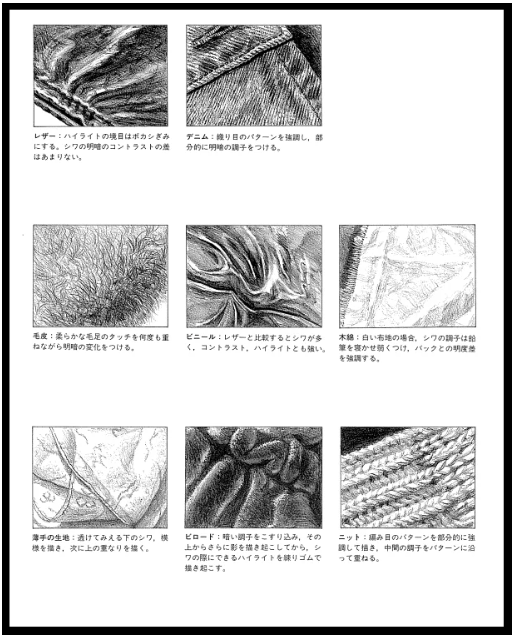

衣服のシワと素材感の描き分け

衣服の質感は、人物の鉛筆画やデッサンをさらに、豊かに見せるための重要な要素です。布のシワは、体の動きや重力の流れに従って生まれるため、まず大きなシワの方向をつかみます。

シワを細かく描きすぎると布が硬く見えるため、大きな流れと小さな折れ目の関係を整理しながら描写しましょう。

素材の違いにも注意が必要で、綿は柔らかい陰影、デニムはやや硬めのコントラスト、シルクは光沢を意識したハイライトが特徴です。素材を理解すると、衣服の表現が格段に自然になります。次の画像を参照してください。

中級者の人が上達するための仕上げ改善ポイント

鉛筆画やデッサン中級者の人が、とくに見直すべきは「トーンのムラ」「描き込みすぎ」「ハイライトの位置」の3点です。トーンが均一でないと肌がザラついて見え、描き込みすぎると全体が重たくなります。

また、ハイライトは必ず光源を考慮して、位置を正確に確認する必要があります。仕上げ段階では、画面全体を2~3m離れて見直し、必要な部分だけに描き込みを加える「引き算の意識」が重要です。

細部を描くほど完成度が上がるわけではなく、適切な情報量に整理することが作品の美しさにつながります。質感と仕上げ表現は、人物デッサンを一段階引き上げるための重要な領域です。

髪・肌・衣服の特徴を丁寧に捉えながら、光と影の流れを意識して描くことで、人物の存在感と魅力が大きく強まります。

練習課題(3つ)

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画やデッサンは、練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

全身の基本構造ブロック化スケッチ

頭・胸郭・骨盤・腕・脚を「5つのブロック」に分け、それぞれを立体の箱としてシンプルに描く練習です。

ポーズ写真を1枚選び、全体の角度・ひねり・重心を捉えながら形を構成します。細部を描かず、大きな形の方向とつながりだけに集中します。

顔のパーツ配置と比率トレーニング

顔を縦横のガイドラインで4分割し、目・鼻・口・眉・輪郭の位置関係を確認する練習です。

似せることよりも「適切な位置」を優先し、各パーツの距離と角度を繰り返しチェックします。斜め向きの顔も必ず1回描いてください。

光源を意識した陰影の再構成ドリル

人物の一部分(頬・鼻・あご・首など)を選び、光源を左上・右上の2種類に変えて陰影を描き分けます。

形を模写するのではなく、「光がどこから来てどう立体に当たっているのか」を確認しながら(階調)を組み立てる練習です。

まとめ

願い 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

人物の鉛筆画やデッサンは、全身の構造理解から顔の描写、陰影技法、質感の仕上げまで、多くの工程が有機的につながる総合的な表現です。どれか一つが突出していても、他が不安定であれば完成度は伸び悩みます。

逆に、基礎となる構造・動き・観察・トーン設計を丁寧に積み重ねていくほど、作品は驚くほど安定し、人物の存在感が自然に立ち上がるようになるのです。

この記事で整理したポイントは、鉛筆画やデッサン初心者の人が迷う部分から、中級者の人がつまずきやすい要点までを体系的にまとめています。

制作の流れのなかで活用し、自身の弱点を見つけ、強化するための指標として役立ててください。

まず、鉛筆画やデッサン初心者の人は、5作品ほど描いて慣れることから始めるべきです。そして、中級者の人は構図につての研究に入りましょう。

手っ取り早くて、効果的な「黄金分割構図」から初めて、制作画面上のどこへ人物を配置するのかを考えながら、全身・上半身・顔などのどこを描くのかをハッキリさせてから配置すべきです。

そして、人物の鉛筆画やデッサンの土台となるのは「基本構造」です。頭身バランス・骨格ライン・アタリ線・輪郭線を整理することで、全身の自然な立ち姿が生まれます。

さらに、動きの理解を深めるためには、動勢ラインや重心の確認が欠かせません。関節の角度や体のひねりも見抜けるようになると、ポーズの安定感と動きのリズムが格段に向上するのです。

次に、「顔」の描写は、人物の鉛筆画やデッサンの中で、最も気を遣う領域です。パーツの立体構造を理解し、個性の特徴を正確に観察することで、似せる力が確実に伸びていきます。

また、顔を描く際のズレを減らすには、ガイドライン(補助線)を使い、全体のバランスを崩さないようにすることが重要です。

さらに、「陰影技法」は立体感と空気感を生み出す中心的な役割を果たします。光源の位置を決め、明暗の幅を整理し、ストロークの方向と面の流れを一致させることで、人物が自然に画面から浮かび上がります。

そして、トーンの濁りを防ぐための丁寧な積み重ねも欠かせません。

最後に「質感・仕上げ表現」は、作品の魅力を大きく左右します。髪の束感、肌のグラデーション(階調)、衣服の素材感を的確に描き分けることで、人物全体の印象が引き締まり、完成度が飛躍的に向上します。

仕上げ段階では描きすぎず、必要な情報だけを残す、引き算の意識が作品に洗練をもたらすのです。

■ この記事の要点(箇条書き)

- 基本構造(頭身・骨格・アタリ・シルエット)が全身デッサンの土台。

- 動勢ライン・重心・関節の角度を理解すると、自然な動きが描ける。

- 顔は立体構造・比率・個性の特徴を押さえることで「似せる力」が向上する。

- 陰影技法は光源・階調・線方向を丁寧に整理すると立体感が安定する。

- 髪・肌・衣服など質感の描き分けが作品の仕上がりを大きく左右する。

- 描き込みすぎない「引き算の意識」が仕上がりの美しさを生む。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

ではまた!あなたの未来を応援しています。

この記事で触れている内容は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信中です。

最初は地味に見える工程ですが、確実に上達へつながる不可欠な基礎です。