こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

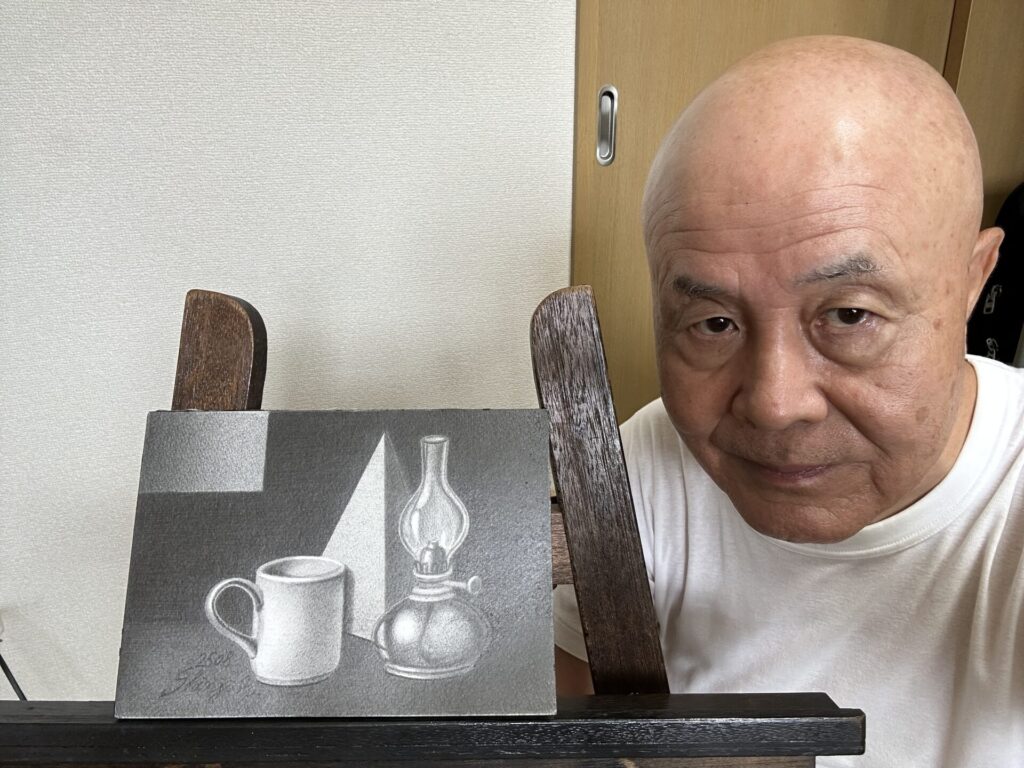

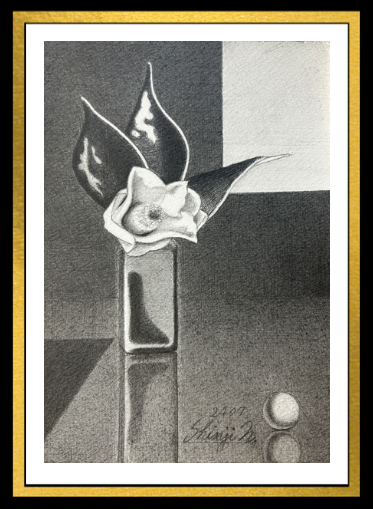

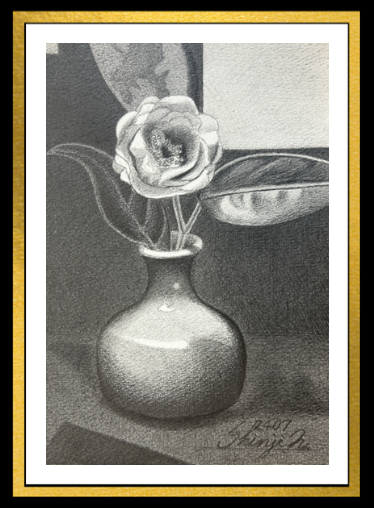

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

「鉛筆絵がいま一歩完成しない」と感じている人へ。完璧な鉛筆絵を描くためには、姿勢・構図・観察・濃淡・仕上げの流れを明確に意識することが鍵です。

この記事では、鉛筆絵初心者を卒業した中級者の人が、確実に上達するための10のステップを整理して、各段階で意識すべき観察のポイント及び、トーンの調整や構図設計のコツを実例を挙げてご紹介します。

技術を整理し、思考を磨きながら「作品の完成」を目指しましょう。

それでは、早速どうぞ!

鉛筆絵を完璧にするための基本姿勢と構え

筆者の描画道具入れです

鉛筆絵の完成度は、実は描く前の「姿勢」と「構え」で大きく変わります。

腕や手首の動きが硬いと、線がぎこちなくなり、スケッチブックや紙面全体を見渡す余裕がなくなくなるのです。

本章では、まずは安定した体勢と、柔らかな筆圧を保てる構えを意識することが、精度の高い作品への第一歩である点について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

腕全体で描く感覚を身につける

鉛筆絵初心者の人は、手首だけで線を動かしがちですが、これでは線の伸びや表現に制限がかかります。

とくに、モチーフの輪郭全体を捉えるような描き始めの際には、肩や腕を使って線を描くようにすると、筆圧が一定になり、構図全体のバランスが取りやすくなるのです。

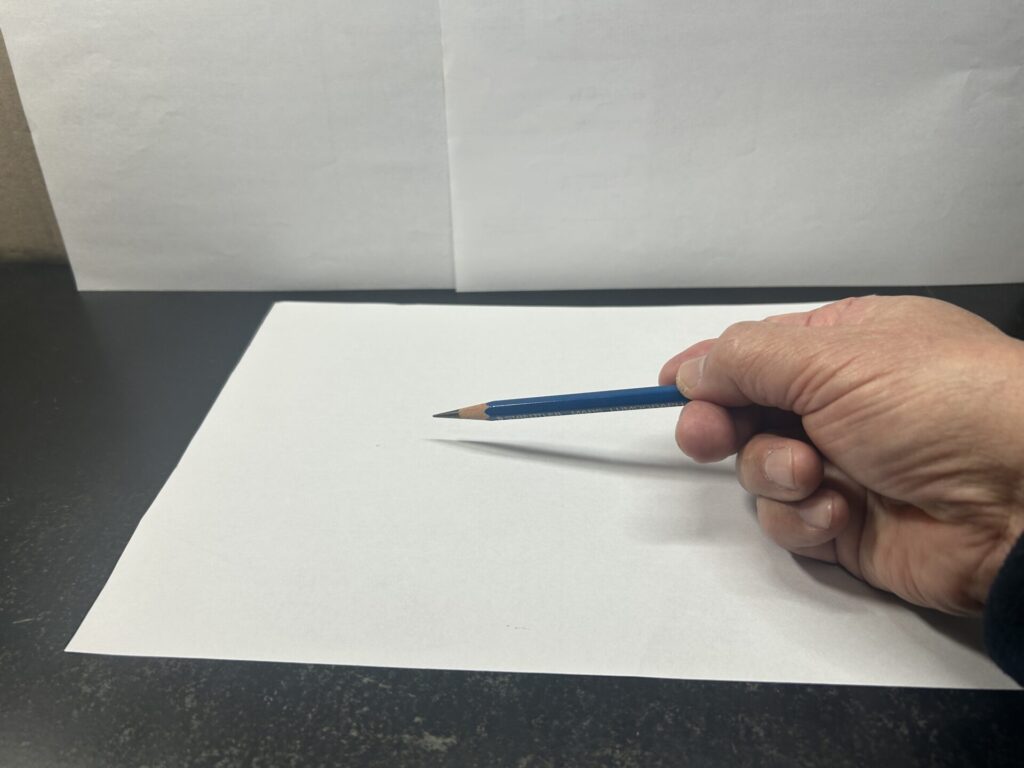

腕全体の動きを意識することで、描く範囲の感覚が広がり、鉛筆の先端が「空間をなぞる」ような自然な線が生まれます。次の画像を参照してください。

大きく輪郭を捉える時の持ち方です

そして、大きく輪郭を取り終えましたら、一旦休憩を入れて、作品から2~3m離れて「点検」してみましょう。

最初に、このひと手間を惜しんで描き進んでしまうと、矛盾点に突き当たった場合には、修整作業が多くなってしまうのです。

この「点検」を終えて、先に進む際には、練り消しゴムで不要な線を整理して、残すべき線は、当初のデッサンを2Bで行っていたとすれば、2段階明るい鉛筆のHB等を使って、優しいタッチで描き込みましょう。

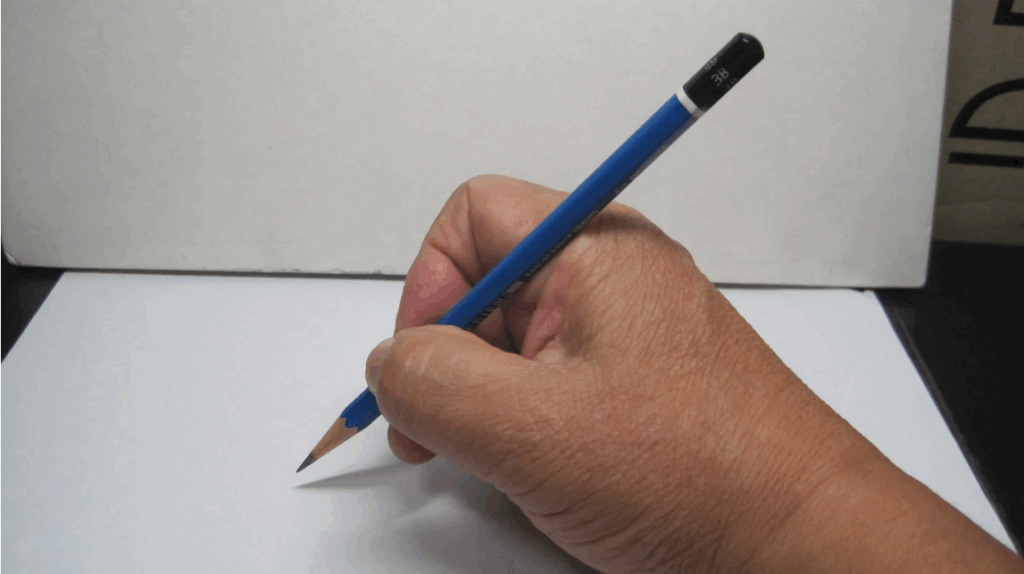

次の画像を参照してください。

詳細を描き込む持ち方です(文字を書くときの持ち方)

この線を、今までと同じく2Bのままで濃く描き込んでしまうと、不自然な仕上がりになってしまうので注意が必要です。輪郭が濃く入っていると変でしょ。^^

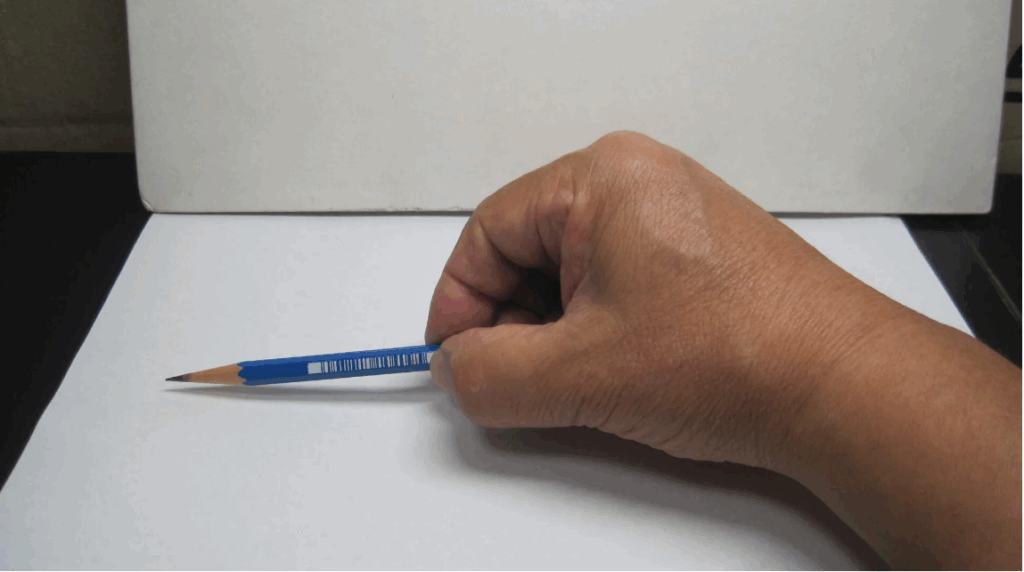

そして、空間を埋める際の手法の一つとして、鉛筆を寝かせて、芯の側面を使った幅広な線を得る際の持ち方は、次の画像の通りです。

鉛筆の芯の側面を使って描く時の持ち方です

また、イスに腰かけて制作する際には、足を組まずに背筋を伸ばして、イスに深く腰掛けることで、長時間の制作でも疲れを軽減できます。

目線の高さとスケッチブックや紙の角度を整える

目線が低すぎると遠近感を誤りやすく、高すぎるとモチーフの形が歪んで見えます。

スケッチブックや紙は、水平ではなく、やや斜めに立てると自然な視線で観察できるのです。

イーゼルを使うか、画板を膝に立てて傾けるだけでも効果的です。これにより、描写時の歪みを防ぎ、形の正確さが格段に向上します。次の画像を参照してください。

筆者の使っているイーゼルです(高さ88cm程度)

筆者が上記のイーゼルを使う際の、イス代わりに使っているものです

これらを使わなくても、あなたの自宅の机の上に「空き箱」などを置いて、そこへスケッチブックや画板を立てかけて使うこともできます。

尚、室内で制作する際のコツは、あなたが制作するスケッチブックのすぐ脇にモチーフが見えている状態にして、頭を動かさずに「目線の移動」だけで、モチーフとスケッチブックを行き来できるようにすることです。

鉛筆の握り方と筆圧のコントロール

筆圧は、強すぎると線が硬くなり、弱すぎると印象がぼやけます。

親指と人差し指だけで強く握らず、中指と薬指も使って支えるようにすると、自然な筆圧を保ちやすくなれるのです。

とくに、影を描くときは、力を抜いて鉛筆を寝かせ、線を重ねるようにトーンを作るのがコツです。筆圧を均一に保てるようになると、明暗のグラデーション(階調)表現が安定します。

尚、制作画面上に濃いトーンを作る際には、縦横斜めの4通りの線を使って描き重ねていきましょう。その際に、描きにくい方向からの線があった場合には、スケッチブックや紙を90°回転させれば無理なく描けます。^^

呼吸とリズムで安定した線を描く

線を描く瞬間に息を止めてしまうと、緊張が手先に伝わって線が硬くなるので、呼吸を意識的に整え、自然なリズムで線を描くことで、描写のテンポが生まれます。

そして、あなたの落ち着ける音楽を描けて、音楽に合わせて描くのも一つの方法で、手の動きと呼吸のリズムが合うと、線が活き活きとした表情を持ち始めるのです。

筆者の場合にも、落ち着ける静かな音楽によって、その曲に導かれるように制作画面の世界に埋没する感覚をいつも味わっています。集中できて、それ以外のことは忘れてしまっています。^^

鉛筆絵の「完璧さ」は、技術以前に体全体の使い方と、精神的な安定から生まれます。

構図設計で失敗しないための考え方

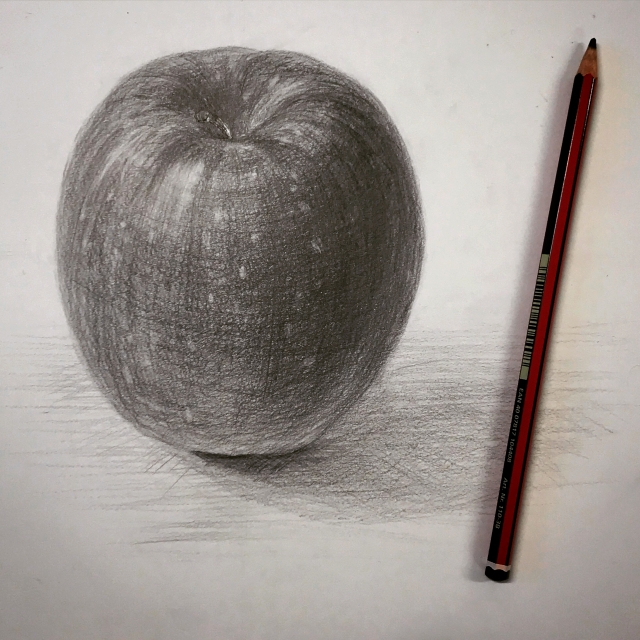

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆絵の完成度を左右するのは、描く前に行う構図(※)の設計です。

モチーフをどの位置に配置し、どんな流れで視線を導くかを最初に決めておくと、描写中に迷いがなくなります。

本章では、破綻しにくい構図を作るための4つのポイントを順に整理しましょう。

※ 構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

3分割構図で主題を自然に際立たせる

画面を縦横3分割して、交点のどこかに主題を配置します。中央に置くより、もわずかにずらすことで安定感と動きが両立し、自然な視線誘導が生まれます。

主題(主役や準主役、以下主題)が左にある場合は、右方向に余白を多く取り、視線の抜け道を確保すべきです。

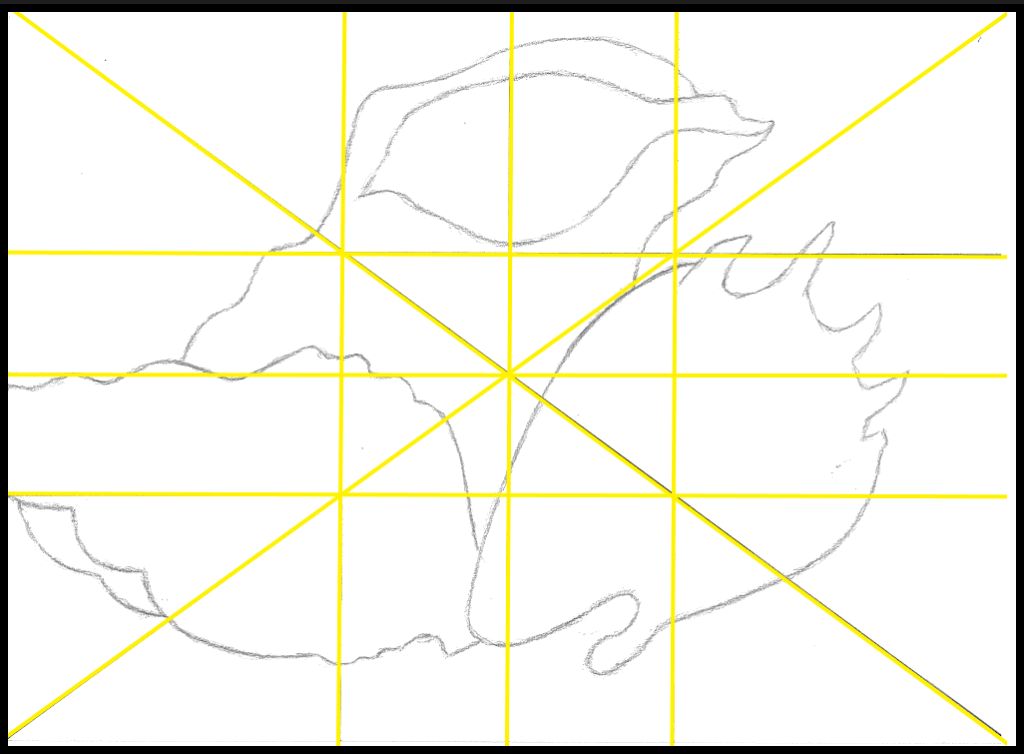

逆に、右側に主題を置くときは、左側に脇役や陰影を置き、バランスを保つのが理想です。また、主題と余白の比率を常に意識して構成しましょう。次の画像を参照してください。

-220609-1.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へ抜ける部分があると、観てくださる人の「画面上の息苦しさ」を解消できる効果があるのです。

S字構図や対角線構図で視線の流れを作る

構図の中に緩やかなS字構図や対角線構図を設けると、画面の奥行きとリズムが生まれます。次の作品は、S字構図です。参照してください。

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

道・川・影などを利用して自然に導線を作ると、観てくださる人の視線が主題から背景へと滑らかに動くのです。

線を強調しすぎず、トーンの変化で控えめに誘導するのが効果的です。複数の線が競合すると動きが乱れるため、主線は1本に絞ると構図が安定します。

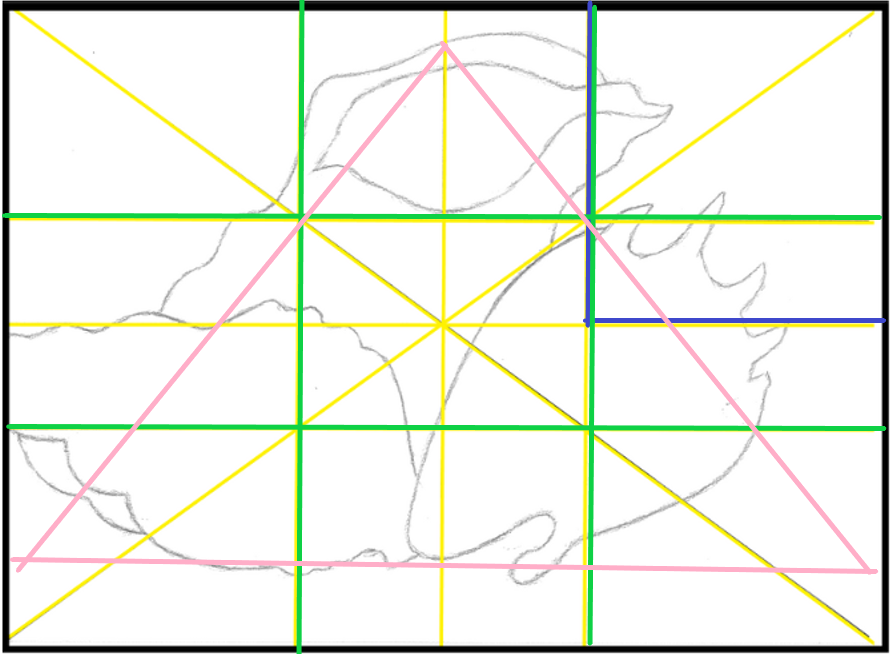

次の画像は、対角線を用いている構図です。黄金分割構図基本線を使っていますが、その中の対角線部分を参照してください。

-220609.png)

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

対角線の使い方を細かく説明すると、主役(画面中央右の植物の芽)やその斜め左下の準主役は対角線上に乗っています。2つのモチーフについている水滴をたどってください。左下角から右上の角までつながっています。

一方、画面左上の角から、右下の角を結ぶ対角線では、左上の草の先端→枯葉の虫食い→主役の地面に近い水滴→タバコの折れ曲がった角→右下角の地面部分となっているのです。

これらの工夫で、制作画面上に、左右からの対角線の「導線暗示」ができることになります。

我々人間の目は、意識しないながらも見ている景色の中に、バランスを感じているものです。対角線の暗示は、これらのバランス感覚に大切な役割を果たしているのです。

ネガティブスペースで主題を強調する

ネガティブスペース(余白)は、主題を際立たせる「静かな形」でもあります。

詰め込みすぎた構図は、窮屈に見えるため、空白を意図的に残す勇気が必要です。

空間の輪郭を三角形や台形の形として意識すると、構図が整い、主題との距離感が美しく保たれます。また、明るい余白は光としても機能し、作品全体に呼吸と広がりを与えてくれます。次の作品を参照してください。

遠い約束Ⅰ 2023 SM 鉛筆画 中山眞治

重なりとフレーミングで奥行きを作る

奥行きを出すためには、近景・中景・遠景を意識して要素を重ねます。相対的には、近景・中景・遠景へと手前を一番濃いトーンにしながら、徐々に遠景に向かってトーンを明るくしていく方法が一般的です。

しかし、近景を「薄暗く」、中景は「暗く」、遠景を「明るく」描くことで、圧倒的な空間の深さを表現することもできます。同時に主題を、劇的な光と影で対比できます。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

さらに、枝や窓、壁などで主題を部分的に囲む「フレーミング」を使うと、視線が主題に集中しやすくなります。枠が主題とぶつからないよう、位置や角度を慎重に調整しましょう。

①3分割法で主題の位置を決める、②S字や対角線で視線を導く、③ネガティブスペースで余白を整える、④重なりとフレーミングで奥行きを作る。この4つを描き出し前に整理すれば、途中で構図が迷走することなく、安定した作品構成に仕上がります。

観察力を磨く3つの実践ステップ

家族の肖像-Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆絵の上達を妨げる最大の要因は、「見えているつもり」で描いてしまうことではないでしょうか。

観察力とは、単に制作対象を凝視することではなく、形・光・質感の3要素を分けて理解し、適切に描写へ反映させる力です。

本章では、観察を訓練として捉え、描く前と描きながらの両方で、精度を高めるための3つの実践ステップを紹介します。

形を「面」として捉えるブロックインの訓練

第3回個展出品作品 椿Ⅰ SM 鉛筆画 中山眞治

最初に行うべきは、形を線ではなく面として捉える意識づけです。モチーフを観察しましたら、輪郭を追うのではなく、単純な形の集合体として構造を把握します。

縦横の比率・傾き・位置関係を数値化して捉えると、描写の精度が一気に安定します。この段階で迷ってしまうと、後の陰影や質感表現にも誤差が出るのです。

観察を、形の「測定」として扱う感覚が重要です。ラフ段階での簡略化ができれば、複雑なモチーフでも崩れません。

光を3段階で読み取る「明暗の識別眼」

椿Ⅱ 2024 SM 2024 鉛筆画 中山眞治

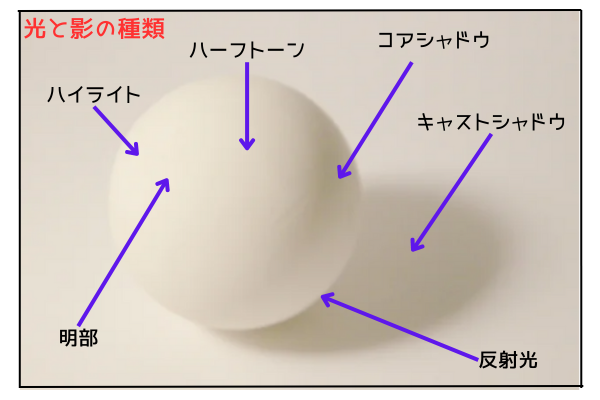

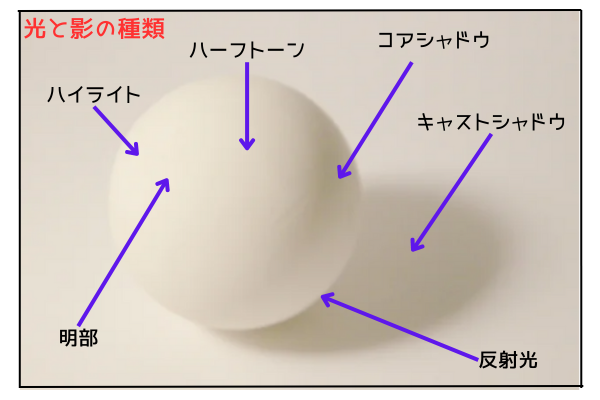

光を読む力は、作品の立体感を支える核心です。モチーフに当たる光を「ハイライト」「ハーフトーン」「コアシャドウ」の3段階に分けて観察しましょう。

最も明るい部分と、最も暗い部分を先に確定し、その間に中間トーンを配します。こうすることで、全体のグラデーション(階調)の関係が明快になります。

とくに、中間トーンの幅を広く取りすぎると、画面全体が曖昧になるため注意が必要です。描く前に「どの面が光を受け、どの面が影に沈むのか」を言葉にして整理することで、明暗の判断がぶれなくなるのです。

エッジと反射光を仕分けて観る訓練

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

観察の中で見落としやすいのが、エッジ(縁)の硬軟と反射光です。境界が、どの程度ぼけているかを意識的に分類すると、制作対象の質感や距離感を正確に再現できます。

また、暗部の中にわずかに反射光が存在することがあります。そこを白く残すことで、モチーフのリアルさや立体感が格段に高まるのです。再度掲示しますが、次の画像を参照してください。

反射光は描き込みではなく、「抜く」ことで表現する点を忘れないようにしましょう。この観察を怠ると、全体がのっぺりとした印象になってしまいます。

質感の規則性と乱れを同時に観察する

誕生2020-Ⅰ F3 鉛筆画 中山眞治

木、布、金属、水などの質感は、一定のパターンの中に必ず「乱れ」があります。例えば木目には節や不規則な線、布には折り目のズレが存在します。

全てを均一に描くと人工的な印象になり、リアルさが失われます。規則的な部分と例外の両方を観察し、どの箇所に強調を置くかを選ぶことが、表現力の差になるのです。

密度を上げる部分と、抜く部分の対比を意識することで、画面全体に呼吸が生まれます。

①形を面で観て比率を正確に測る、②光を三段階に整理してトーンを統制する、③エッジと反射光で立体感を強調する、④質感の規則と乱れを見極めて描き分ける。

この4つを繰り返し訓練すれば、観察力は確実に向上し、描くたびに「迷いの少ない線」と「自然な陰影」が得られます。

観察とは一度きりの行為ではなく、描きながら更新し続ける思考そのものです。

濃淡と中間のトーンで立体感を生み出す方法

春の気配 2024 F3 鉛筆画 中山眞治

鉛筆絵における立体感は、線の多さではなく「濃淡の幅」と「中間トーンの扱い方」で決まります。

暗部と明部の対比ばかりを強調すると、画面は硬くなりがちです。実際にリアルさを感じさせるのは、明るさと暗さをつなぐ中間域のなだらかな変化なのです。

本章では、濃淡を操るための具体的な観察と描き方のステップを整理します。

最暗部を決めて全体の基準を作る

まず最初に行うのは、画面の中で「最も暗い部分」を一か所決めることです。ここを基準点として全体の階調を調整すると、トーンを制御しやすくなるのです。

最暗部をいきなり塗りつぶすのではなく、やや控えめに置き、その周囲に中間トーンを重ねていくと自然な奥行きが生まれます。次の作品を参照してください。

.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

基準を定めずに描くと、どこも中途半端に濃くなり、画面全体が重たく見えてしまいます。まず一点で「深さ」を作る意識を持つことが大切です。

中間のトーンで光をつなぐ意識を持つ

立体感を決めるのは、実は中間トーンの質です。光と影の差を埋める中間域が滑らかであるほど、自然な量感が生まれます。

鉛筆を寝かせ、軽い圧で細かく重ねることで粒の揃った中間トーンが得られます。筆圧を均一に保つことが難しい場合は、手首ではなく肘や肩を使って広い動きを意識しましょう。

中間のトーンが乱れると、どれほど暗部が適切でも立体感は崩れて見えます。むしろ「光と影のつなぎ」を描くことこそ、鉛筆画やデッサンの本質といえます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

明暗の境界をぼかして空気感を出す

立体を際立たせるためには、明暗の境界をややぼかす「エッジの緩和」が効果的です。

明るい部分と暗い部分をはっきり分けず、境界にグラデーションを挟むことで、光が空気を通して当たっている印象になります。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2008-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

とくに、球体や人体などの滑らかな形では、硬い線で区切らず、筆圧の減少で自然にトーンを移行させましょう。

逆に、金属やガラスのようにエッジの鋭いものは、あえて強い明暗差を残すと、質感が引き締まります。境界の扱い方ひとつで作品の印象は劇的に変化します。

反射光を意識して影に深みを与える

蕨市教育委員会教育長賞 灯の点る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

暗部の中にほんのわずかな光が跳ね返る「反射光」は、立体感を強調する最終要素です。

影の内部に白を残したり、練り消しゴムで薄く抜いたりすることで、モチーフの周囲から光が回り込む効果を出せます。

反射光を描きすぎると不自然に見えるため、位置は一か所に絞り、輪郭より内側に柔らかく残すのが理想です。

暗部を一様に塗るよりも、反射光の微妙な差を拾うことで、影そのものに奥行きと温度が生まれます。

ポイントは、①最暗部を決めて基準を作る、②中間トーンで光をなだらかにつなぐ、③境界をぼかして空気感を演出する、④反射光で影に深みを加えることです。

この流れを意識すれば、単なる明暗表現を超えて「空間を感じさせる立体描写」が実現します。濃淡とは、黒と白の間の対話をどこまで繊細に描けるかという感覚の訓練でもあります。

完成度を高めるための最終チェックと仕上げ

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

鉛筆絵の仕上げ段階は、描く力よりも「見る力」が問われます。どれほど丁寧に描いても、全体のトーンバランスや焦点がずれていれば、完成度は下がります。

仕上げとは、描き込みではなく「整理」です。描く手を止め、客観的に確認する時間を持つことで、作品の完成度を確実に高められるのです。

本章では、最後に行うべき4つのチェックポイントを解説します。

全体のトーンバランスを整える

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

まず最初に見るべきは、画面全体の濃淡の分布です。主題が最も明確に見えるかどうかを基準に、トーンの強弱を微調整しましょう。

もしも、背景が主題より濃くなっていれば、主役が際立ちます。逆に全体が均一だと、立体感は消えます。

最も濃い部分と、最も明るい部分が画面内で引き立て合っているかを確認し、必要に応じて練り消しゴムや軽いトーン重ねで修整しましょう。仕上げの段階では「塗り足す」よりも、「整える」意識が重要です。

焦点の位置と視線の動きを再確認する

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

完成前に作品を少し離れて眺め、視線がどこに自然に集まるかを確かめます。焦点がずれている場合には、周辺の明暗差をわずかに調整すると修整できます。その方法は次のようになります。

主題に、最も強いコントラスト(明暗差や対比)を残し、周囲のディテール(詳細)は少し控えめにするとよいでしょう。

あるいは、練り消しゴムを練って「小さなしゃもじ」のような形状にして、トーンの度合いを弱めたい箇所の表面を優しくなでることで、画面上のトーン全体にメリハリがついて視線の集中が安定するのです。

構図設計の段階で意図した導線と、完成後の実際の視線の動きが一致しているかどうかを確認することが、作品の印象を決定づけます。

エッジの整理と不要な線の除去

第2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

描き込みを重ねるうちに、無意識に入れた線が全体を濁らせることがあります。とくに、エッジ(縁)周辺の細かい線は、作品の透明感を奪う原因にもなります。

練り消しゴムや、先端部分の鋭い消しゴムを使い、必要な線と不要な線を仕分ける「線の掃除」を行いましょう。

完全に消すのではなく、トーンに溶け込むように弱めるだけでも効果があります。線が減ると、空間の空気感や主題の輪郭がより明確に立ち上がります。

時間を置いて客観視する

第2回個展出品作品 寂夜 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

仕上げの最終段階では、短時間でも良いので、作品から離れて観ることが不可欠です。描き続けた直後は、細部の印象に引きずられ、全体の調和を見失いがちです。

翌日や数時間後に改めて観ると、トーンの偏りや形の歪みに気づくことが多いものです。鏡に映して左右反転して確認するのは有効であり、スマホで撮影するのも効果があります。

反転すると、脳が先入観をリセットし、純粋な構図バランスを判断しやすくなります。また、スマホでの撮影は全体を確認できるので、仕上げの「間」を置くことで、完成精度を支えられる重要な習慣です。

ポイントは、①トーンバランスの再確認、②焦点と視線の流れの検証、③不要な線の整理、④時間を置いた客観視。この4つを経て初めて、作品は「完成」と呼べます。

仕上げは加筆ではなく、削ぎ落とす工程です。描きすぎた部分を静かに整え、余白を生かしたとき、鉛筆絵は最も深い静けさと説得力を得るのです。

練習課題

青木繁記念大賞展 奨励賞 郷愁 F100 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆絵は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

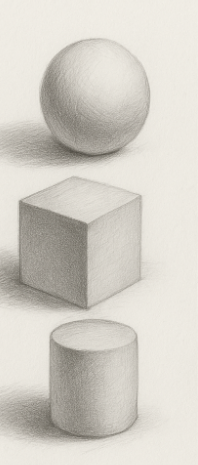

明暗の3段階スケッチ練習

モチーフを球体・立方体・円柱の3種類で用意し、それぞれに異なる光源を設定して描きます。

明部・中間トーン・暗部の三段階を明確に区分し、鉛筆の寝かせ方と筆圧の差でトーンを作ります。グラデーションの繋がりを意識し、最暗部の隣に反射光を必ず残しましょう。

どの形でも、「光源方向を一定」に保つことが重要です。形を描くよりも、光を描く意識を持って取り組んでください。

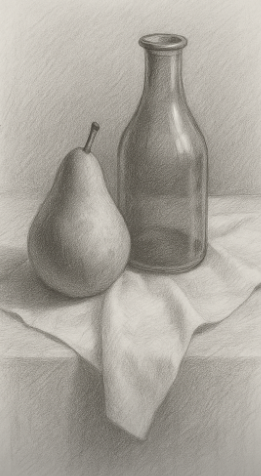

構図設計と導線づくりの練習

果物・瓶・布など3点のモチーフを組み合わせ、画面の3分割構図に合わせて配置します。

主役を3分割交点に置き、脇役と背景を対角線上に構成し、視線の流れを作りましょう。空白部分を意識的に残し、ネガティブスペースを「形」として整えましょう。

仕上げ段階では、主役に最も強いコントラスト(明暗差や対比)を残し、背景に向かってトーンをやや弱めると安定します。

構図設計の段階で、ラフスケッチを3枚描き、最も視線の動きが自然な構成を採用しましょう。

観察力と仕上げ力の総合練習

自然物(葉・石・木片など)を1つ選び、10cm四方の範囲に細密デッサンを行います。

まず、全体の形を面で捉え、光の方向を明確に設定してから描写に入ります。中間トーンを丁寧に重ね、最暗部を基準としてトーンを統一してください。

仕上げでは、練り消しゴムを用いて反射光を抜き、細部を描き込みすぎないように注意します。最後に作品を鏡で反転して確認し、構図・トーン・焦点のバランスを整えて完成とします。

まとめ

第3回個展出品作品 坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆絵を完璧に仕上げるためには、単なる描き込みではなく、10のステップを順に踏んで意識的に進めることが重要です。

これらの流れを理解し、反復練習に活かすことで、描写の迷いが減り、作品全体の完成度が確実に上がります。

ここでは、この記事の内容を総括し、10のステップとして整理します。

1.正しい姿勢と構えを身につける

肩や腕全体で線を描き、目線をやや高く保ちます。呼吸を止めずに描くことで、線が自然に伸び、筆圧も安定します。また、背筋を伸ばして、足を組まずに、イスに深く座ることで、動作が安定します。

2.主題を決めて構図を設計する

3分割法や対角線構図を用い、主役と脇役を明確に配置します。空白も形として扱い、視線の動きを設計段階で決めておきます。

3.形を面で捉える観察を行う

輪郭を追う前に、形を単純形の集合体として捉えて分析します。また、比率・傾き・位置関係を測定する意識が、正確な描写の土台になります。

4.光を3段階に整理して描く

ハイライト・ハーフトーン・コアシャドウの3点でモチーフを観察し、光の方向と当たり方を理解します。明暗差を論理的に整理することで、トーンが安定します。

5.エッジの硬軟と反射光を意識する

境界の強弱を見極め、暗部の中にある「反射光」を残します。描きすぎず「抜く」ことで、立体感と柔らかさを同時に表現できます。

6.中間トーンで光をつなぐ

立体感を支えるのは、明暗をつなぐ中間域の質です。鉛筆を寝かせ、筆圧を一定にして揃ったトーンを重ね、自然な量感を生み出します。

7.明暗の境界を調整して空気感を作る

明るさと暗さの境界をぼかし、滑らかに移行させます。球体や人体のようなモチーフでは、この「グラデーションの呼吸」が作品の生命線になります。この境界のぼかしでは、ティッシュペーパー及び、綿棒や擦筆で擦る事でも効果を得られます。

8.構図全体のトーンバランスを整える

完成直前に全体を離れて見て、主題が最も引き立って見えるかを確認します。主題のコントラスト(明暗差や対比)を残し、背景はやや穏やかに整えましょう。

9.不要な線を整理して透明感を出す

描き込みの過程で生じた、無駄な線を整理して、エッジ(縁)を柔らかく整えます。線を減らすことで、空間の抜けと静けさを際立てられます。

10.時間を置いて客観視する

仕上げ後は必ず一晩おくか、鏡で反転して確認します。時間を置くことで、形やトーンの偏りを冷静に見直すことができ、完成度が確実に高まります。また、スマホで撮影して確認することも効果があります。

この10のステップを意識的に繰り返すことで、描写は技術から思考へと変化します。描くことが「確認」であり、修整が「成長」になるのです。

完璧な鉛筆絵とは、緻密さと静けさが共存した結果です。日々の練習にこの順序を取り入れ、あなた自身の表現を深めていきましょう。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

力を抜く・姿勢を整える・呼吸を意識する。この3つが揃ったとき、線に迷いがなくなり、観てくださる人の心に自然な安心感を与える作品に近づけます。