こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

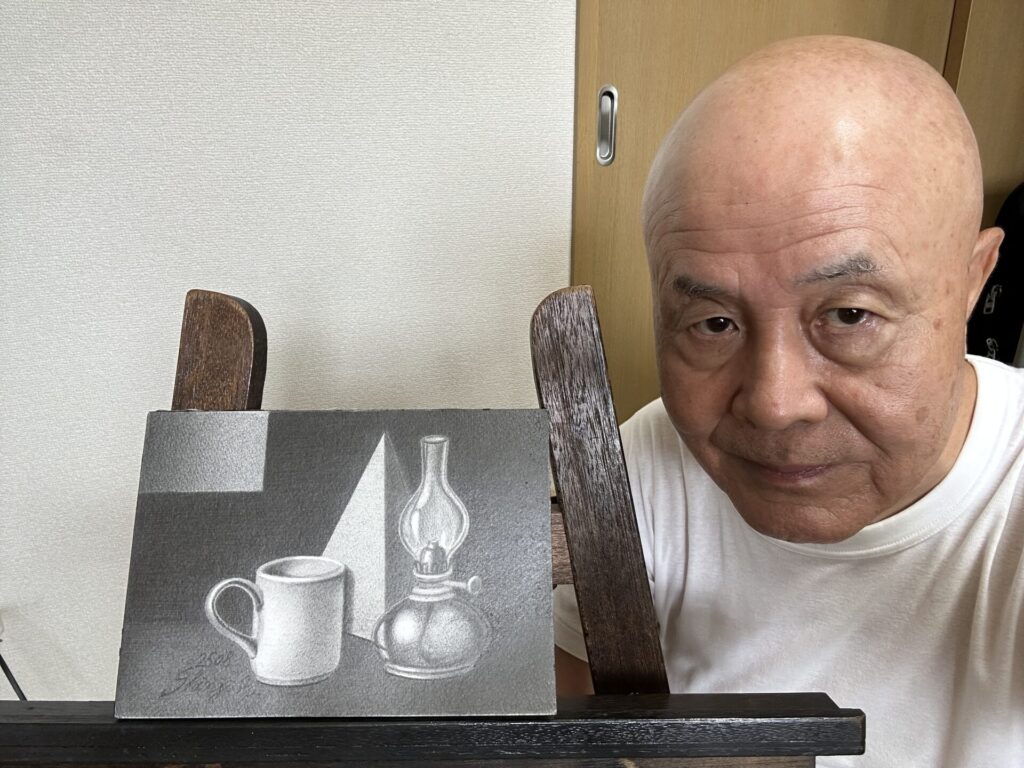

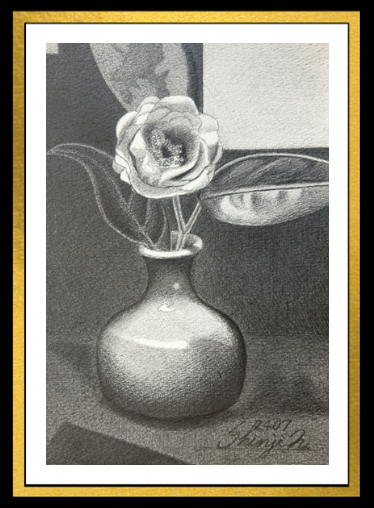

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

ところで、鉛筆画やデッサンにおいて、感触・質感の描写は作品の質を大きく左右します。この記事では、木の質感、水の動き、毛皮の柔らかさを表現するための具体的な方法を分かりやすく解説します。

鉛筆画初心者の人が基本を学び、中級者の人が技術を磨き、上級者の人がさらに深みを加えるためのテクニックを提供します。鉛筆だけで表現できる無限の可能性を、具体的な例とともに探求しましょう。

あなたの鉛筆画・デッサンが、新たなレベルへと進化するためのガイドとなることを願っています。^^

それでは、早速見ていきましょう!

鉛筆画・デッサンにおける木の質感描写

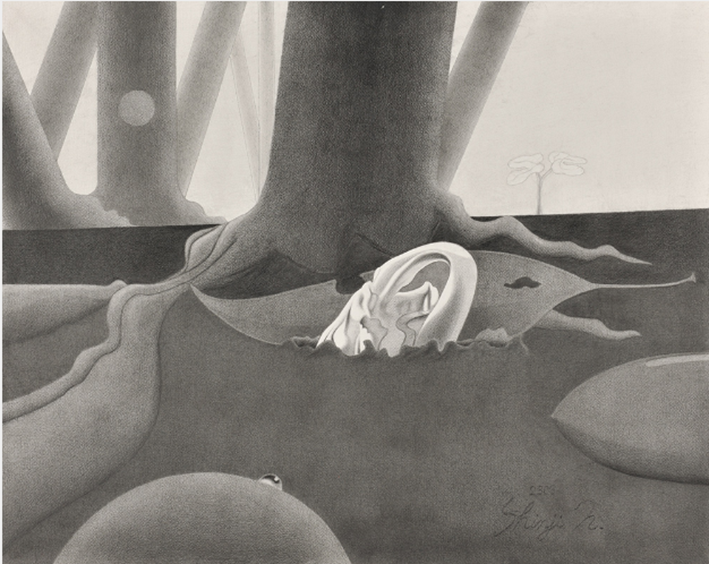

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅰ F30 鉛筆画 中山眞治

絵画の制作、とりわけ風景画では樹木及び草や、花などの描写は欠かせません。また、作品の中の遠近感を表現するためにも、必要になってきます。

本章では、木の描き方について解説します。

木の質感を描く基本

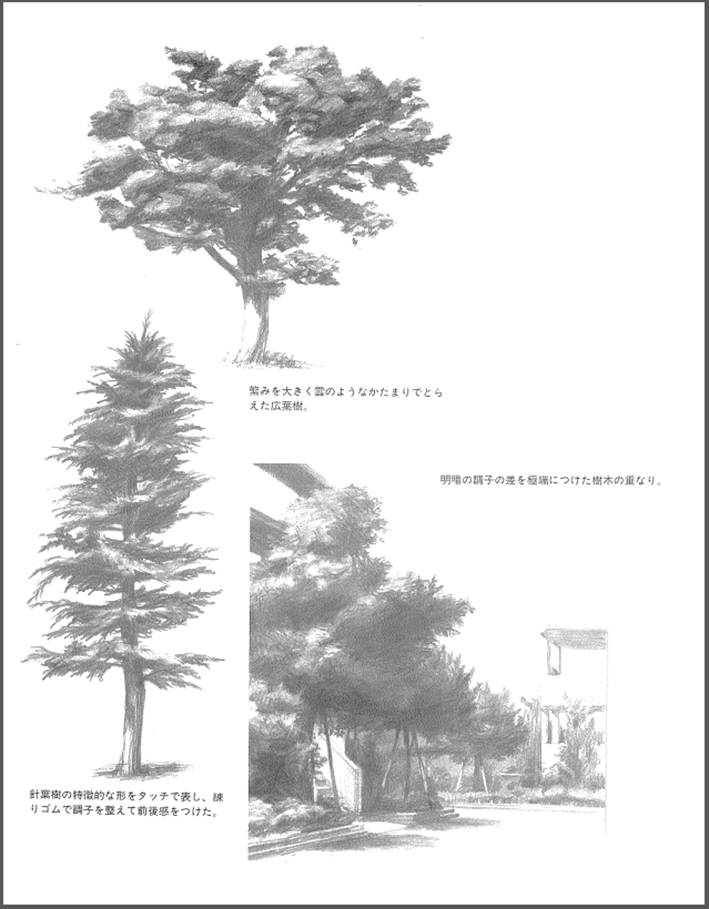

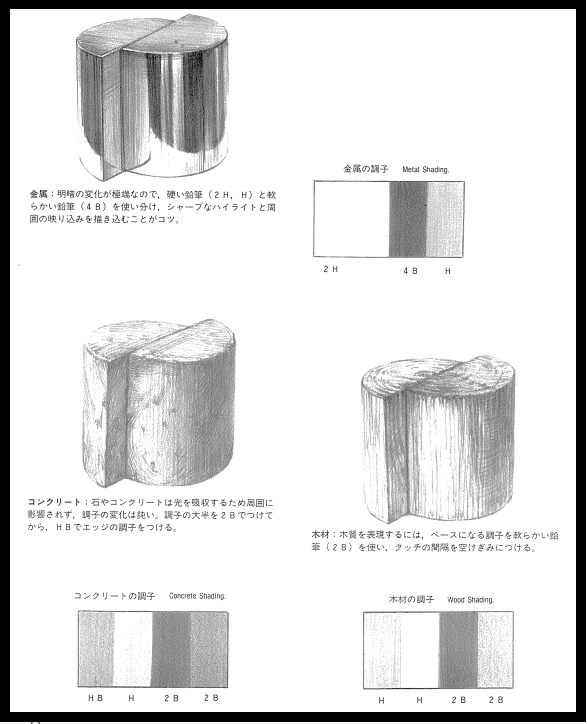

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 三澤寛志 氏

鉛筆画やデッサンで木の質感を表現する際に、最も重要なのは観察です。木の種類によって、樹皮の質感、色合い、模様は異なります。まずは、実際の木をじっくりと観察し、その特徴を把握しましょう。

光の当たり方や、木の年輪の流れなど、細部に注目することがポイントです。さらに、異なる硬度の鉛筆を使い分けることで、木の質感の深みを表現できます。

柔らかい鉛筆(Bシリーズ)は、暗い部分や影を描くのに適しており、硬い鉛筆(Hシリーズ)は細かい線や明るい部分を描くのに役立つのです。

尚、タッチとは、絵画表現における描画法を表わす言葉で、 鉛筆や木炭を使うとき、その画材の先端を少しずつ画面に触れるように動かす行為(あるいは筆の跡)を「タッチ」と呼び、日本語では「筆触」と訳します。

光と影で質感を生み出す

国画会展 入選作品 誕生2015-Ⅱ F130 鉛筆画 中山眞治

光と影を上手に使うことは、木の質感をリアルに描写する上で非常に重要です。

光が当たっている部分は明るく、影ができている部分は暗くすることで、木の表面の凹凸を表現できます。

影の落ち方に注意しながら、木の質感に合わせて線の強さや方向を変えていきましょう。とくに、木の幹や枝の曲がり具合を表現する際には、影の使い方がポイントになるのです。

細部の詳細(ディテール)で差をつける

木の質感をよりリアルにするためには、細部の詳細にこだわることが重要です。樹皮の割れ目や節、さらには小枝や葉の質感まで、細かく描き分けることで、木の写実性を高めることができます。次の画像を確認してください。

また、筆圧を変えることで、樹皮の凹凸を表現することも可能です。同じ木でも、視点や光の当たり方によって異なる表情を見せるため、多角的な視点から描くことも忘れずに行いましょう。

尚、あなたが制作する風景の中の、樹木を主題(主役や準主役、以下主題)に据える場合には、構図(※)上の分割点に配置して、詳細に描写しましょう。ただし、それ以外の部分には詳細な描写は抑えるべきです。

制作画面上で、あなたが目立たせたい部分は詳細に、そうではない部分には「何となくわかる」や「光を抑えて描く」ことで、画面全体にメリハリをつけられます。

※ 構図については、この記事最後部に掲載しています「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を参照してください。

練習と実践で技術を磨く

本章の最後に、練習は非常に重要です。実際の木をモデルにして何度も描くことで、徐々に自分なりの表現方法を見つけることができます。

また、他のアーティストの作品を参考にすることも、技術向上の一助となります。常に新しい表現方法を模索し、自身のスタイルを確立していきましょう。

デッサンで表現する水の動きと反射

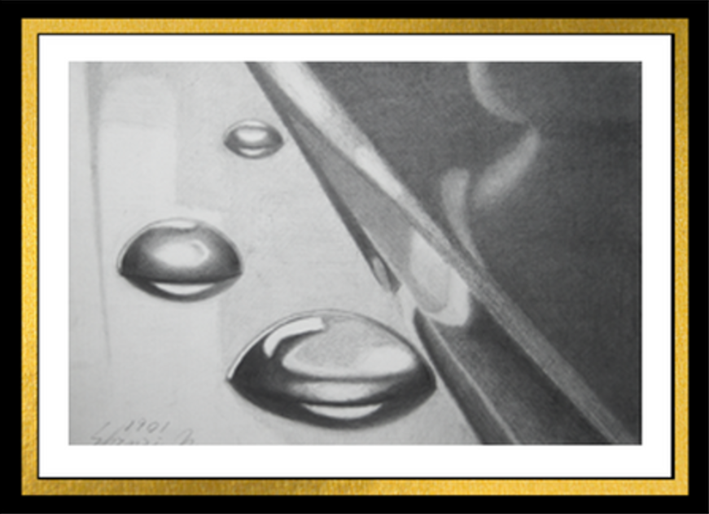

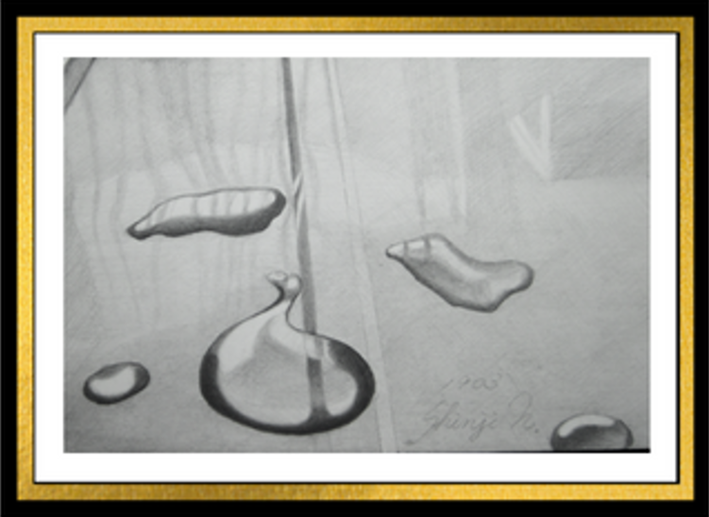

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

水と言いましても、海・河・池・水たまりや水滴など、私たちの身の回りには、水に関わりのある光景は多いものです。

また、この水に反射している風景を描き込むことでも、味わいのある作品になります。

本章では、水の描き方について解説しましょう。

水の動きの観察から始める

盛り上がった水滴、水の流れの方向、速度、そして水面の波紋や波の形状などにも注意を払い、それらの特徴を精密に細密に捉えましょう。

デッサンで水を描く際に、最初に必要なのは、水の動きとその特性を適切に観察することです。滴った水、流れる水、静かな水面、波のある水面など、水の状態によって描き方が異なります。次の作品を参照してください。

水滴Ⅵ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

水の動きは、線の流れや曲線を用いて表現されることが多く、これらを練習することが重要です。

反射の表現で水の質感を捉える

水面の反射は、水の質感を表現する上で欠かせない要素です。とくに、光が水面に当たる部分と影になる部分の明暗差が、水の現実性を高めてくれます。

水滴では、しっかりと定着した安定感と、光の反射による独特の世界観を醸し出せます。静かな水面では、鏡のように周囲の景色や光を反映し、流れる水では、光の乱反射が特徴的です。次の作品も参照してください。

水滴Ⅶ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

これらの反射を捉えることで、水の透明感や深みを表現することが可能になります。光の角度や強さによって変わる水滴や水面の様子を、細かく描き分けましょう。

水の深みと透明感の描写

水の深みと透明感を表現するには、陰影とトーンの濃淡が鍵を握ります。深い水は濃い色調で表現し、浅い水や透明感のある水は薄い色調で表現します。

また、水底の物体や水中の様子を微妙に示すことで、水の深さや透明度を視覚的に伝えることができます。水面下の世界を想像させるような描写は、観てくださる人の想像力を刺激し、作品に深みを与えられるのです。

水面を描写する際には、水面下に「ゆがんだ魚影や物体」を描き込むことで、水面の動きを表現することもできます。

繊細なタッチでリアリズムを追求

水の動きと反射をリアルに描くためには、繊細なタッチが必要です。

とくに、水面の小さな波紋や水滴の細かな詳細を丁寧に描くことで、水の動きや質感が活き活きと表現できます。次の作品を参照してください。

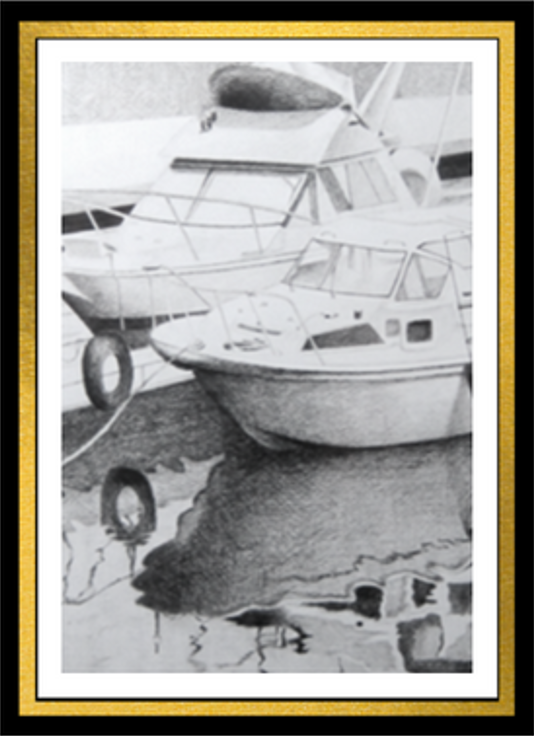

第1回個展出品作品 昼上がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

水の流れや反射を描く際には、軽いタッチで細かい線を重ねることがポイントです。また、光と影をバランスよく配置することで、水の表面が持つ自然なリズムと動きを捉えることができます。

実践を通じて技術を磨く

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

実際に、水をモチーフにしたデッサンを何度も行うことで、水の質感や動きの描写技術を磨くことができます。

また、他のアーティストの作品を参考にすることも、新しい視点や技術を得る手段となります。継続的な練習と挑戦を通じて、自身のデッサンスキルを高めていきましょう。^^

デッサンで、水の動きと反射を表現することは、観察力、技術力、そして繊細な表現力を要求されます。これらを駆使して水の美しさと躍動感を捉えることで、作品に生命を吹き込むことができます。

毛皮のテクスチャーをリアルに描く方法

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

質感の中で、毛皮や毛髪の描き方は、動物及び人物や毛皮製品を描く上で、避けては通れない部分ではないでしょうか。

本章では、毛の描き方について解説します。

毛の流れと質感の観察

毛皮の感触をリアルに描く第一歩は、毛の流れと質感を正確に観察することです。動物の種類によって毛の長さ、太さ、カール具合が異なります。

毛足の短い毛皮は、密集し硬い印象を、長い毛皮は柔らかく流れるような印象を与えます。毛皮の方向性を理解し、毛の流れに沿って線を描くことが重要です。

毛一本一本の方向と重なり合う様子を観察し、それをスケッチブックや紙上に再現することを心がけましょう。

尚、一つの方法として、あなたが描きたい毛並みの部分を一旦薄いH程度の鉛筆で、縦横斜めの4方向の線を使って優しく面を埋めて、そこへ「練り消しゴム」を練って、鋭くした先端を使って毛並みを描くこともできるのです。

次の「ブラザーウルフⅠ」の作品では、この手法を使って全体を描いていますが、特にあごの下の毛並みあたりが確認しやすいでしょう。その後、濃く描くべきところには、もう少し濃いトーンを使って、仕上げています。

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

毛並みを全て描くとなると、難しそうで積極的に制作する気が萎えますが、この方法であれば、簡単にできます。一つの方法として試してみてください。^^

光と影を使った立体感の表現

毛皮の感触に立体感を出すには、光と影の扱いが鍵となります。光が当たる部分は明るく、影が落ちる部分は暗くすることで、毛の凹凸を表現できます。

とくに、毛皮の質感を出すには、影の部分に重点を置き、毛の深みを強調すると良いでしょう。

また、毛の質感に応じて、筆圧を変えることで、柔らかさや硬さを表現することもできます。

細部の詳細(ディテール)へのこだわり

毛皮のリアリティー(現実性)を高めるためには、細部の詳細(ディテール)にこだわることが大切です。

毛皮の中でも、とくに毛の根元や先端の描写に注意を払い、それぞれの毛がどのように生えているのかを描き分けることが重要になります。

毛皮の色の変化や、毛同士の重なり方にも注目し、それらを繊細に描くことで、毛皮特有の質感を表現することも可能です。

色彩と陰影のバランス

毛皮を描く際は、色彩と陰影のバランスが重要です。単色で描かれることが多い毛皮ですが、実際には多くのトーンの階調(グラデーション)が存在します。

これらの微妙な色の変化を捉え、陰影と組み合わせることで、よりリアルな毛皮の感触を作り出すことができます。色の混ざり具合や陰影の強弱を調整することで、毛皮の質感が際立つのです。

実践と繰り返しの練習

毛皮の感触を上手に描くには、実践と繰り返しの練習が不可欠です。

さまざまな動物の毛皮を模写してみることで、さまざまな種類の毛皮の特徴を把握し、自身の技術を磨くことができます。

また、他のアーティストの作品を参考にすることで、新たな描写方法やアイデアを得ることが可能になります。継続的な練習を通じて、毛皮の感触表現の技術を高めていきましょう。

これらのポイントを踏まえ、細かな観察と繊細な描写を心がけることで、毛皮の感触をリアルに描くスキルが身につきます。毛皮の質感を的確に捉えることで、作品に深みと現実性をもたらすことができるのです。

初心者のための基本的な感触描写テクニック

鉛筆画やデッサンの制作において、リアリティー(現実性)を強調するための質感表現において、観てくださる人に、感触を伝えられる表現は重要です。

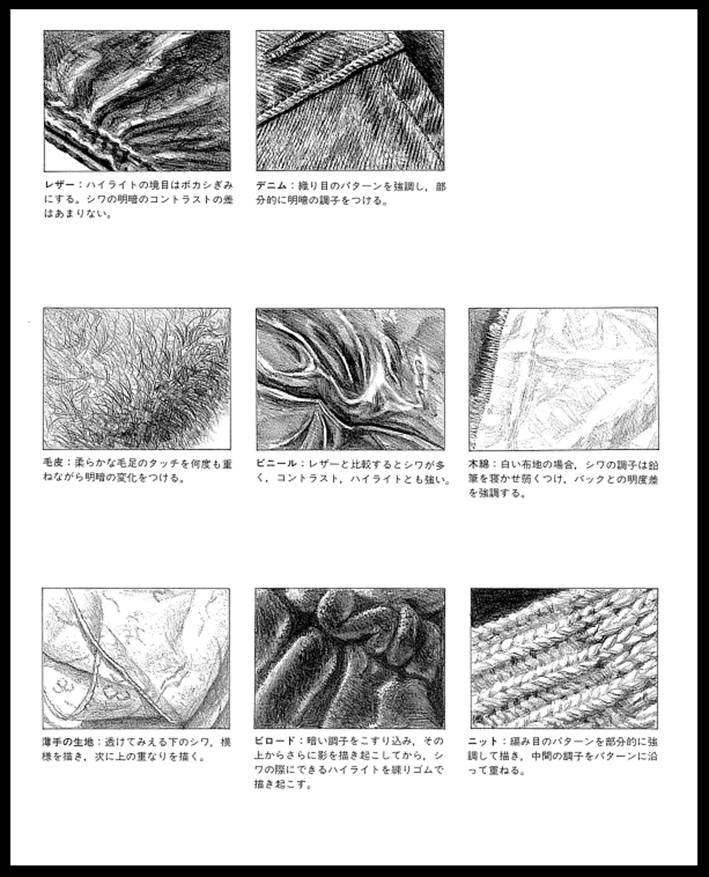

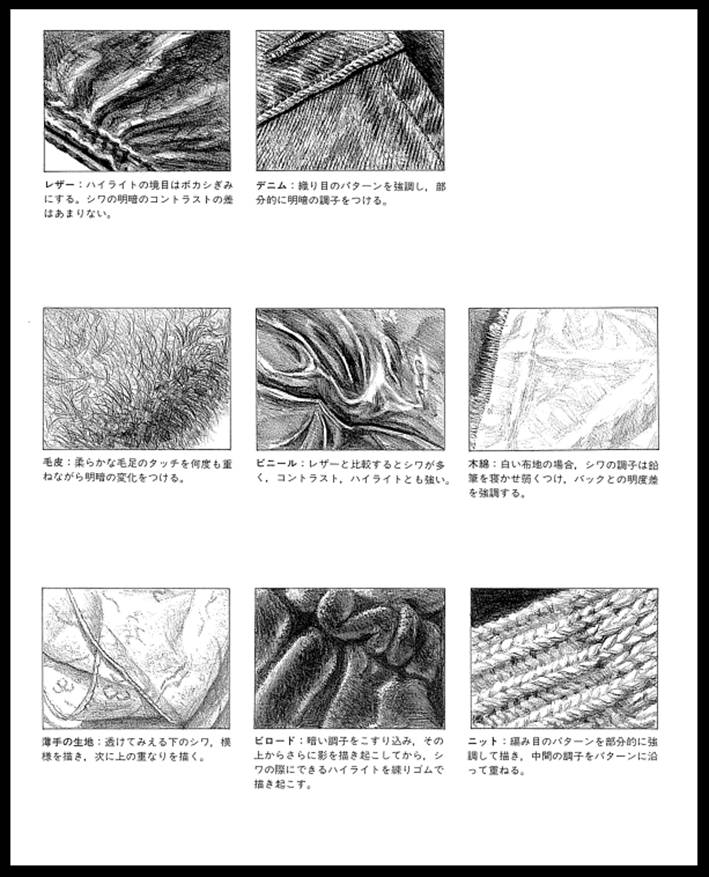

次の画像は、各種衣類等の布地の描き方について解説していますので、参照してください。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

本章では、その感触に関する描き方について解説します。

感触(テクスチャー)描写の基礎を理解

感触の描写において、最も重要なのはその基本を理解することです。テクスチャーとは、物質の表面の「感触」を視覚的に伝える技術となります。

これを描く際には、まずモチーフがどのような感触を持っているのかを観察し、その特徴を捉えることが大切です。

たとえば、木の質感は硬く、粗い感じを、水のテクスチャーは滑らかで流動的な印象を与えます。このように、各素材の特徴を理解することがスタート地点となります。

光と影を活用した質感表現

感触をリアルに描写するためには、光と影の表現が重要です。

モチーフの表面が光をどのように反射し、影をどのように形成するかを観察しましょう。

たとえば、凸凹のある表面は、光と影がはっきりとしていて、それが感触のリアリティー(現実性)を高めます。光の当たり方によって表面の質感が変わることを理解し、それを描写に反映させることがポイントです。

描写ツールの選び方と使い方

感触の描写には、適切なツールの選択が必要です。鉛筆、木炭(チャコール)、ペンなど、使用する道具によって描ける感触の種類が変わります。

硬い鉛筆は細かい線に適しており、柔らかい木炭は広い範囲の影を描くのに向いています。ツールの特性を理解し、目的に応じて選ぶことが重要です。

練習を通じて感覚を磨く

感触(テクスチャー)の描写は、練習を重ねることで上達できます。さまざまな素材を実際に触って感触を確かめ、それを描写に反映させる試みを行いましょう。

また、写真や実物を参考にしながら繰り返し描くことで、質感を捉える感覚が磨かれます。

実際に手を動かして、目で見た印象をスケッチブックや紙上に表現する練習を積み重ねることが大切です。

バリエーションを学ぶ

基本的な感触描写をマスターした後は、さまざまなバリエーションに挑戦することをオススメします。

異なる素材や複雑な感触の表現に挑戦し、自身の技術を拡張していくことが重要です。実践を通じて、より幅広い感触を表現できるようになれるのです。

感触の描写は、観察力と表現力を要する技術です。これらの基本的なテクニックを身につけることで、初心者の人でもリアルな感触表現が可能になります。練習を重ね、さまざまな素材の質感を表現できるように努めましょう。

上級者向けの高度な質感表現方法

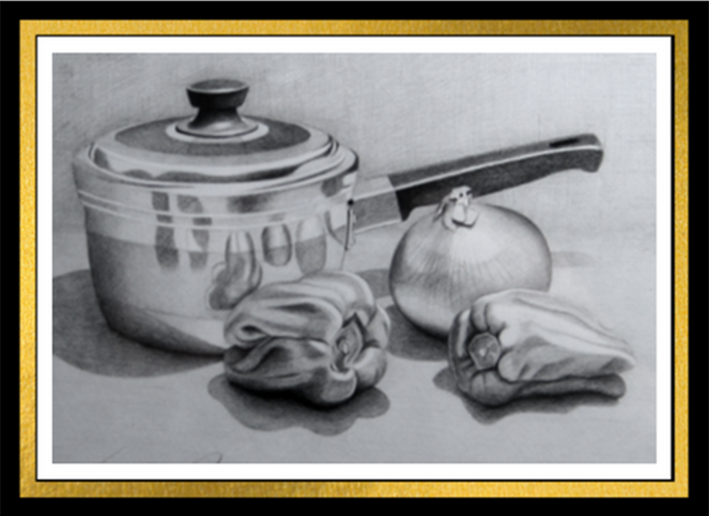

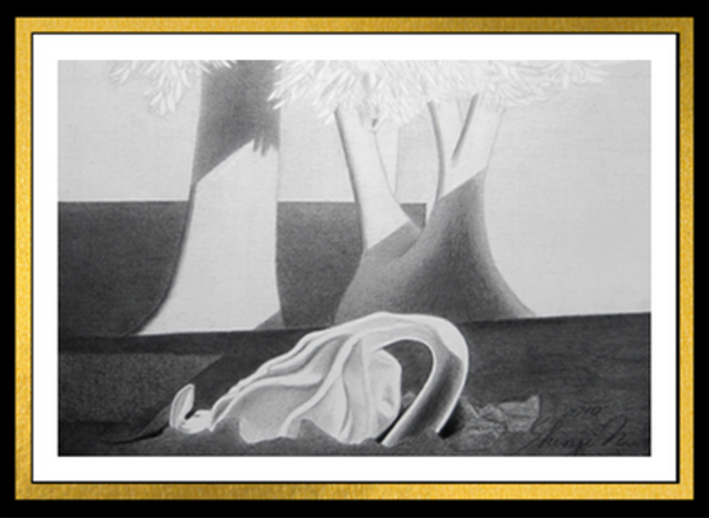

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

質感表現には、終わりがありません。常に、緻密な観察及び描き方の研究と実践が必要になってきます。

本章では、上級者の人に向けて、より一層表現力を高めるための方法について解説します。

複合感触の表現

鉛筆画やデッサン上級者のための、高度な質感表現では、複数の感触を組み合わせる技術が求められるのです。

たとえば、錆びた金属と木材の質感を一つの作品に描く場合には、それぞれの質感の特徴を捉えつつ、互いに影響を与え合う様子を表現する必要があります。

これには、各素材の物理的特性を深く理解し、それらを統合的に描写する技術が必要です。

細かい詳細(ディテール)の追求

鉛筆画やデッサン上級者の質感表現では、微細な部分への注目が欠かせません。たとえば、皮膚の質感を描く際には、毛穴や細かいしわの一つ一つにまで注目し、リアルな質感を再現します。

これらを実現するためには、拡大鏡を使用して観察するなど、細部に対する徹底した注意が必要です。

また、それらを描写する際には、繊細な筆使いと適切なトーンの選択が求められます。場合によっては、鉛筆画やデッサンではあっても、「点描」を用いることも必要となります。

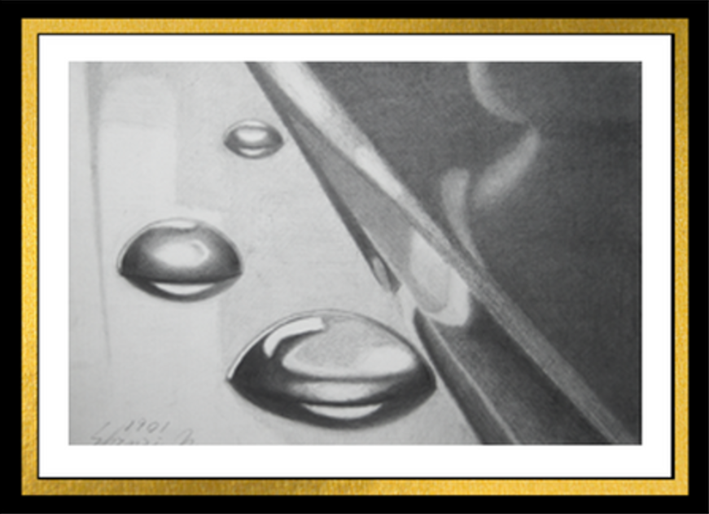

光の効果を活用した質感表現

高度な質感表現において、光の効果を巧みに利用することは重要です。

光の反射、屈折、透過などの現象を理解し、それを作品に取り入れることで、質感をよりリアルに、そして複雑に表現することができます。

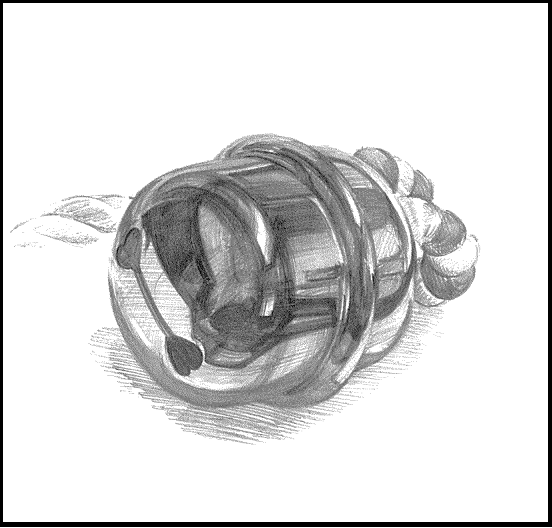

とくに、透明なモチーフや光沢のある表面を描く際には、光の効果を駆使することが、質感の写実性を高めるカギになるのです。次の画像を参照してください。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

色彩と陰影の高度なバランス調整

鉛筆画上級者の人の質感表現においては、光と陰影のバランスを高度に調整するスキルが求められます。トーンの微妙な変化や、陰影の深みを適切に捉え、それらをバランス良く組み合わせることで、質感をリアルに再現できます。

複雑な色の重ね合わせや、微妙な光の加減を表現することで、質感は一層深みを増すのです。

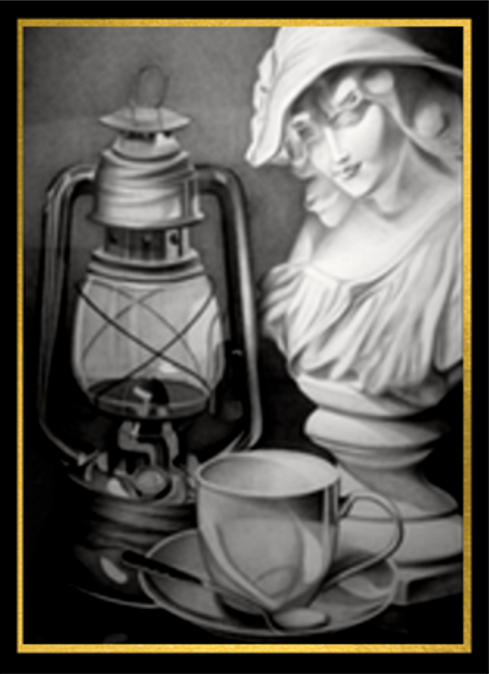

次の作品のように、ランプの持ち手に石膏像の反射が映り込んでいる点や、ソーサーとスプーンが、コーヒーカップに映り込んでいるような点も詳細に描き込むことによって、写実性が増します。

第2回個展出品作品 ランプのある静物 1999 F50 鉛筆画 中山眞治

実践と実験を通じた技術の拡張

高度な質感表現の習得には、実践を通じた経験の蓄積が不可欠です。さらに、新しい描写方法や手がけたことのない材料での実験を行うことで、既存の技術を拡張し、独自の表現を生み出すことができるのです。

常に新しい技術やアイデアに挑戦し、自身の表現の幅を広げることが、鉛筆画上級者としての成長に繋がります。

具体的には、鉛筆及び木炭やインクなどを複合的に併用するなども手法の一つですが、木炭やインクのトーンは濃さが強いので扱いには注意が必要です。

鉛筆画上級者の人向けの高度な質感表現方法は、細部への注意、光の効果の理解、光と陰影のバランス調整、そして実践と実験を通じた技術の拡張といった要素に重点を置いたアプローチが求められます。

これらを習得することで、作品に深みと写実をもたらすことが可能になるのです。

描画ツールと材料の選び方

鉛筆画やデッサンをする際には、適切な道具の使用が重要です。特別に高価なものや必要以上に揃える必要もありませんが、描きやすい最低限の道具は揃えておきましょう。

本章では、鉛筆画やデッサンを行う際の最小限の道具について解説します。

目的に合わせた描画ツールの選択

描画ツールの選択は、制作する作品の種類と目的に大きく依存します。たとえば、線の細かい詳細を描く必要がある場合には、細い先端を持つ硬質の鉛筆やペンが適しています。

一方で、広い範囲にわたる陰影を描く場合は、広い面をカバーできるソフトなチャコール(木炭)ブラシが有効です。

関連記事:「初心者必見!鉛筆画・」デッサンで最適な鉛筆の選び方とそのガイド」に関心のある人は、次のリンクをクリックしてください。

初心者必見!鉛筆画・デッサンで最適な鉛筆の選び方とその特性ガイド

材料の質と特性の理解

描画に使用する、スケッチブックや紙の質と特性を理解することも重要です。スケッチブックや紙の質感、厚み、吸水性は、描画の結果に大きく影響します。

たとえば、水彩画には吸水性の高い紙が、油彩にはキャンバスが適しています。また、スケッチブックや紙の表面の粗さ(トゥース)も、鉛筆やチャコールでの描画において重要な要素です。

スケッチブックや紙の種類によっては、異なる質感やストローク(※)が得られるため、作品の意図に合わせて選ぶことが肝要となります。

※ ストロークとは、画面に対して、大きく腕を振るって筆を動かすような運動感のある行為を指します。

関連記事:「鉛筆画・デッサン初心者~中級者必見!最適なスケッチブックと紙の選び方」に関心のある人は、次のリンクをクリックしてください。

鉛筆画・デッサン初心者~中級者必見!最適なスケッチブックと紙の選び方

実験による最適なツールの発見

さまざまな描画ツールや材料を実際に試し、自身にとって最適なものを見つけることは大切です。同じ種類のツールや材料でも、メーカーやブランドによって特性が異なることがあります。

自身の描きたい表現やスタイルに、最も適したツールや材料を見つけるためには、実際に試してみることが不可欠です。

実験を重ねることで、自身の技術に合った最良の選択ができるようになります。

ツールと材料の維持と管理

描画ツールと材料の維持と管理も、作品の品質を保つ上で重要です。鉛筆の適切な削り方や、ツールと材料を長持ちさせることで、常に最良の状態で使用できるようにケアが必要です。

鉛筆は床に落とすと、芯の先端が折れてしまいますので、専用の入れ物を用意して、タオルやバンダナを敷いて、その上に並べて保管するようにしましょう。次の画像を参照してください。

筆者の鉛筆の保管状態です

尚、画像の中の入れ物は、100円ショップで販売している「書類入れ」です。280mm×380mm程度の大きさです。

そして、濃い鉛筆ほど柔らかいので芯の先端が折れやすく、鉛筆削りで削っていても、うまく鋭くならない場合などがあります。

このような場合には、「鉛筆延長ホルダー」にさして100円ショップで販売している「果物ナイフ」などで削るようにしましょう。2~3cmくらいまで使いきることができます。

筆者の鉛筆延長ホルダーです

適切な管理を行うことで、ツールの性能を最大限に活かし、望む表現を実現することが可能になります。

予算に合わせたツールの選択

最後に、描画ツールと材料の選択には、予算も重要な考慮事項です。高品質なツールや材料は、それなりの価格がすることが多いですが、必ずしも高価なものが最良とは限りません。

予算に応じて、コストパフォーマンスが良く、自身のスタイルに適したツールを選ぶことが肝要です。また、時間をかけて、徐々に良質なツールを揃えることも一つの戦略です。

描画ツールと材料の選び方は、作品の質と表現力に直結する重要な要素となります。さまざまな鉛筆やスケッチブックの選択では、前述のリンクから確認してください。

目的に合わせた選択、質と特性の理解、実験による最適なツールの発見、適切な維持と管理、予算に応じた選択が、優れた作品を生み出すための鍵です。

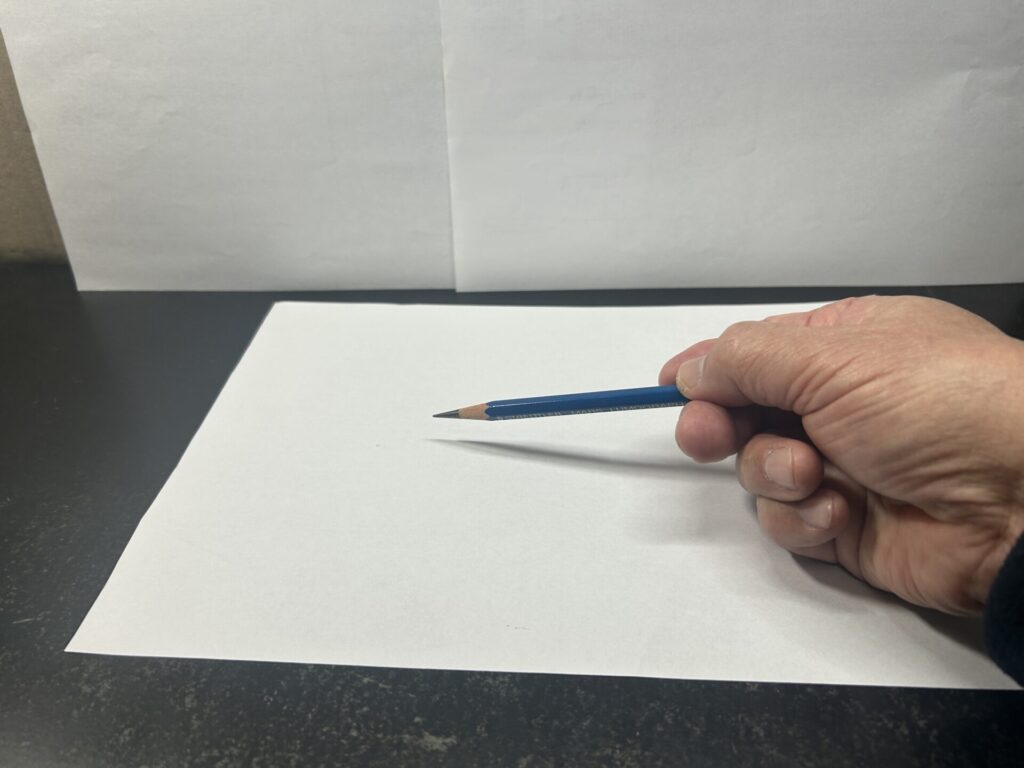

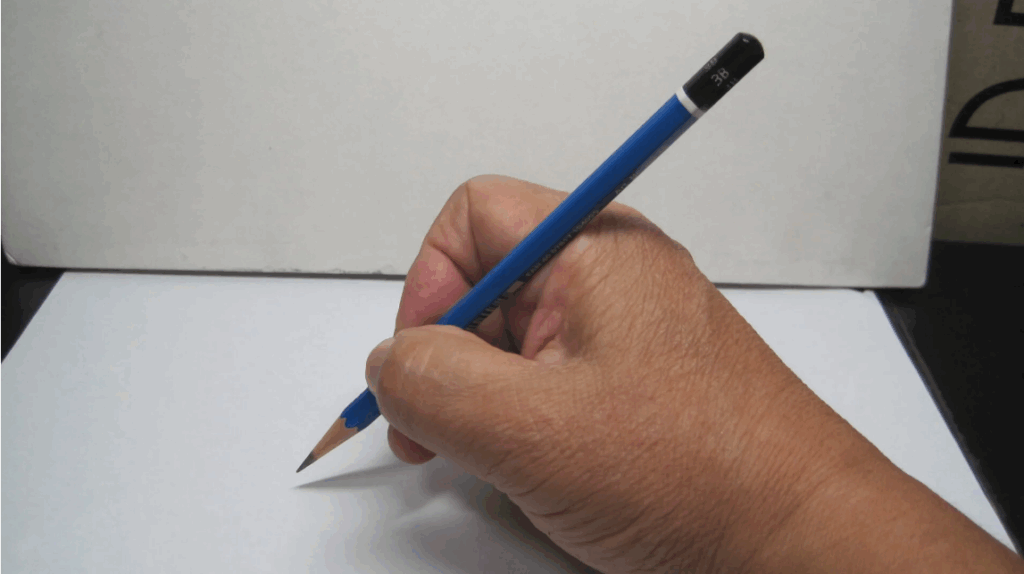

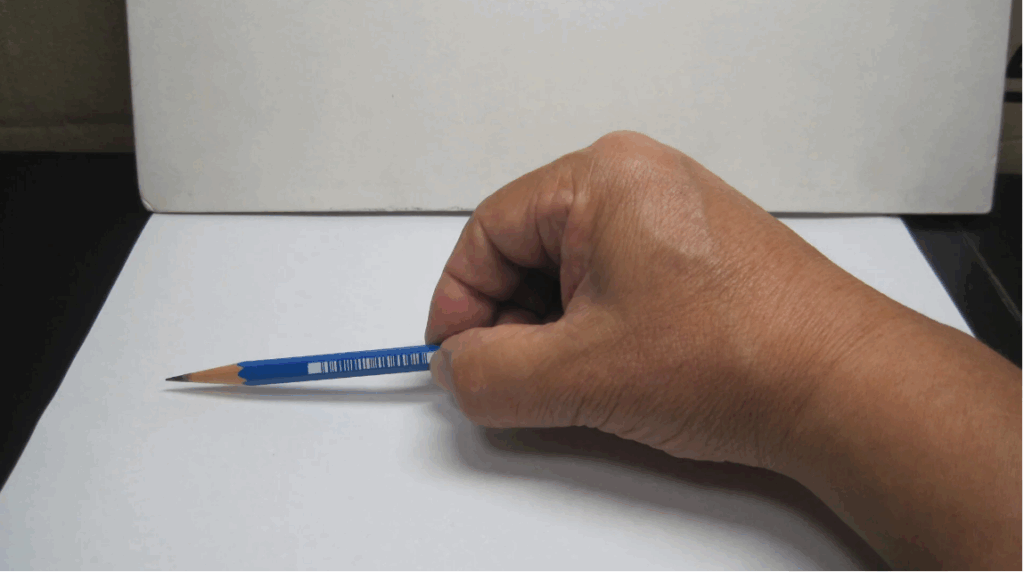

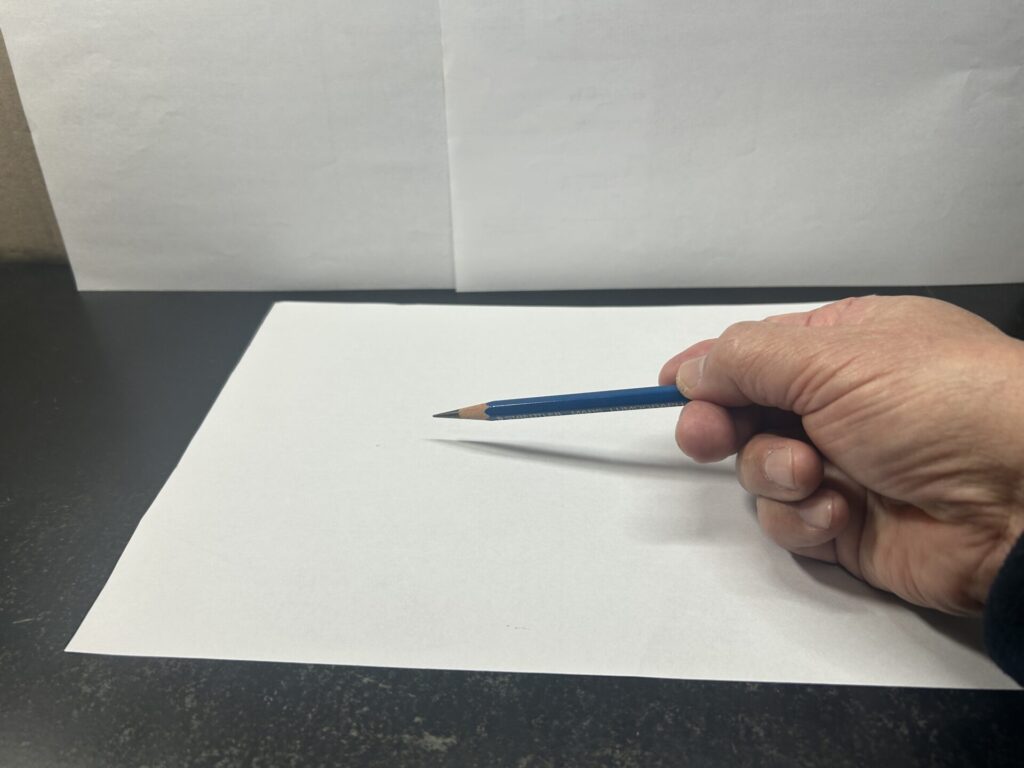

鉛筆の持ち方とストロークの基本

鉛筆画やデッサンで、描き進める際には、描く目的の動作に合った鉛筆の持ち方や握り方があります。

本章では、それぞれの描き込みにふさわしい鉛筆の持ち方や握り方について解説します。

適切な鉛筆の持ち方

鉛筆の持ち方は、描画の基本であり、線の質に大きく影響します。

一般的には、親指・人差し指・中指で鉛筆を軽く持ち、指先でコントロールする方法が推奨されます。この持ち方は、制作当初に大きく全体の輪郭を取る際に有効です。

また、鉛筆を手のひらで支え、腕全体を使って描く方法は、大胆なストロークや広い範囲の陰影技法(シェーディング)に適しています。

持ち方や握り方によって、描ける線の強さや太さが変わるため、作品の目的に応じて持ち方や握り方を変えることが重要です。

基本的なストロークテクニック

鉛筆を使った基本的なストロークには、直線、曲線、陰影技法などがあります。

直線は、鉛筆をしっかりと握り、肩や肘を動かして一定の圧力を保ちながら描きまましょう。

曲線は、腕全体の動きを活用し、流れるような動きで描くことがポイントとなります。

圧力の調整とその効果

陰影技法には、鉛筆を寝かせて芯の側面を使って幅広く、均一な陰影を作り出せます。これらの基本的なストロークを習得することで、さまざまな質感や形状を表現できるようになれます。

筆圧を調整することは、線の強弱や濃淡をコントロールする上で非常に重要です。軽いタッチは、繊細な線や柔らかな陰影技法に適しているのです。

一方、強い筆圧は、濃い線や強い明暗差を生み出す際に有効です。作品の雰囲気や表現したい感情に応じて、筆圧を調整することで、より表現豊かな作品が描けます。

練習を通じたスキルの向上

鉛筆の持ち方や、ストロークの基本を習得するには、継続的な練習が不可欠となります。

異なる種類の線や陰影技法を何度も練習して、自身の手と腕が自然に動くようになるまで繰り返し練習することが大切です。

また、実際の被写体を観察しながら描くことで、よりリアルな表現が可能になります。

さまざまな鉛筆の種類の活用

硬質から軟質まで、鉛筆にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる特性を持っています。

硬い鉛筆(Hシリーズ)は細かい線や、軽いタッチに適しており、柔らかい鉛筆(Bシリーズ)は濃い線や、大胆な陰影技法に適しているのです。

作品の内容や目的に応じて、適切な鉛筆を選ぶことが、効果的な表現を生み出す鍵となります。

鉛筆の持ち方や握り方と、ストロークの基本をマスターすることで、描画技術が大きく向上します。適切な技術と練習を通じて、より表現豊かで細密な作品を描くことができるようになれるのです。

実践例で学ぶ感触(テクスチャー)描写

質感を表現する際には、よく観察すると同時に、「描くことに慣れる」ことが重要です。

本章では、実際の制作に役立つ描写の仕方について解説します。

樹皮の感触の描写

樹皮の感触を描く際には、その粗さやパターンに注目します。異なる鉛筆の硬度を使い分けて、樹皮の凹凸を表現します。

軟らかい鉛筆(B系統)で暗い部分を塗り、硬い鉛筆(H系統)で細かい線を加えることで、樹皮の自然な質感が生まれるのです。

また、光と影を活用して、樹皮の立体感を強調することが重要です。実際の木を観察し、その特徴を取り入れながら描くことで、リアルな樹皮の感触を描き出せます。

水面の感触の描写

水滴Ⅸ 2021 F4 鉛筆画 中山眞治

水面の感触を描くには、光の反射と流れの動きを捉えることが必要です。薄い鉛筆を使い、水面の輝きを表現しましょう。

また、水の流れや波紋を描くには、連続した曲線を用いて動きを表現します。水面に映る物体の歪みも重要な要素であり、これを描くことで水の動きがよりリアルに感じられます。

尚、次の作品のように、観てくださる人が音までもイメージできる作品というのは、また違ったイメージを与えることができます。もっと言えば、観てくださる人の5感に訴えるような作品は印象を強く残せるということです。

水滴Ⅷ 2020 F4 鉛筆画 中山眞治

川端康成の「古池や…」の雰囲気です。また、匂いや味覚までもイメージできる食材の描写や、寒さや暖かさをイメージできるような作品なんてすばらしくないですか?^^

金属の感触の描写

金属の感触描写では、光沢感と反射が鍵です。

強い明暗差と鋭い縁(エッジ)を使って、金属特有の光沢を表現しましょう。次の画像を参照してください。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

鉛筆やマーカーを用いて、光が強く反射する部分と暗い部分のバランスを取りながら描くことで、金属の冷たさと硬さが伝わる感触を描き出すことができるのです。

繊維質の感触の描写

布や紙など繊維質の感触を描く際は、細かい線と陰影を用いて質感を表現します。

布の折り目やしわを線で表現し、色彩の変化で陰影をつけることで、布の柔らかさや質感が生まれるのです。

細かいストロークを重ねることで、繊維質の詳細を細かく表現します。先ほども掲載していますが、次の画像を参照してください。

実践を通じた学習の重要性

これらの感触描写の実践例は、技術の向上に不可欠です。

実際のモチーフを観察し、その特徴をスケッチブックや紙上に再現することで、感触描写の技術を磨くことができます。

さまざまな素材を選び、その質感を描くことで、多様な感触表現のスキルを身につけることができるのです。

感触描写を学ぶ際には、これらの実践例を参考にして、練習を重ねることが重要です。実物をよく観察し、その特徴を捉えることで、よりリアルな感触を描く技術が身につきます。

鉛筆画やデッサン制作のための構想と計画: 画家の視点から

誕生2021-Ⅲ F4 鉛筆画 中山眞治

ここまで、制作当初の描き方などを中心に書いてきましたが、初歩的な制作についてはそのままで良いのですが、あなたが一歩進んだレベルを目指すのであれば、やがて構図の導入が避けられなくなるでしょう。

また、ただ何となく描くのではなくて、あなたの制作以前の「構想を練る」ことが重要になってきます。

つまり、あなたの制作する画面全体を使いきって、構図に則った構成を、あなたのイメージする魅力ある画面にする必要があるということです。

そうすることを心がけて進んでいくことができれば、あなたは、「ただ何となく描いている」ことから脱して、公募展などで入選を目指すことができるようになれるでしょう。

本章では、あなたがこれから制作を進めていく中で、重要な視点について解説していきます。

作品作りの初歩: 構成前のイメージづくりの技術

仮に、花瓶に花が活けてあり、主題の花は観てくださる人の方を向いていて、残りの花はそれぞれ別方向を向いているように描くとします。

そして、まるで花の「視線」を感じられるような作品にしたいとイメージするならば、次のような作品も制作できるわけです。

第1回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅰ 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

そして、この場合には、花瓶も細密に描くことで画面全体が引き締まります。

競争に勝てる個性の発揮方法

そして、あなたが、絵画の制作を趣味で終わらせるのであれば、これ以上のことは申し上げません。しかし、「展覧会・公募展などへも出品したい」ということであれば、競争に勝てなくては入選及び入賞はできません。

そこで、あなたは、展覧会・公募展などでの入選及び入賞を目指すものとして、主題及びレイアウトはどうするかを決めていく際には、できるものであれば、あなた独自のテーマを考えてみましょう。

たとえば、くつろぎのひと時をシリーズ化、季節を象徴する花・果物・野菜で季節を表現、夜の街をシリーズ化、夕暮れ時を専門的に描くなど、あなた独自の視点での制作が必要になってきます。

それは、あなたが描きたいと思える「テーマを発見」することであり、静物、人物、動物、風景すべてに言えることです。

その専門的なテーマが、あなたのオリジナリティーとなり、他の画家たちとの差別化を図れるからです。ここは、いきなり大きな情報になりますが、あなたがこれから制作を進める際に、一番に考えるべき重要な点となります。

ブランディングの構築の重要性

それが、あなた独自のブランディングの構築になるということです。「この作風はあの人の作品だな」と思われるようになりましょう。

やみくもに描くことは、意味が少なく、効果的な展開には結びつきません。

どの上級者であっても、この部分は常に考え続けている点なので、早い段階から、あなたがこの点に気づいて検討を進めることは、重大な意味を持ちます。この点は、画家にとって一生考え続けていく部分だからです。

このことをわかりやすく説明するならば、モネの「睡蓮シリーズ」などはまさにこのことの実践なのです。尚、着想を得るためのヒントでは、次の記事も参照してください。

関連記事:「鉛筆画・デッサンで初心者から中級者必見!複合した構図で心象風景を描く方法Ⅱ」に関心のある人は、次のリンクをクリックしてください。

https://pencil-drawing.com/1249.html

制作の狙いを観てくださる人に明確にする方法

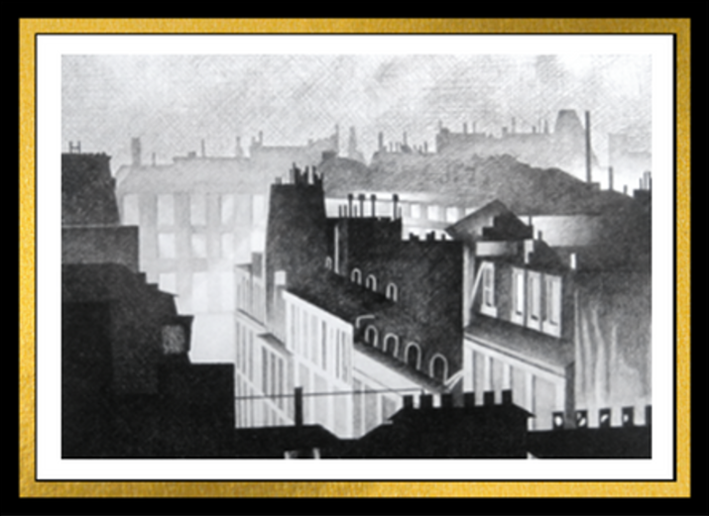

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

何となく描いている作品には、人を引き付ける魅力が少ないものです。なぜならば、スケッチブックや紙上で、観てくださる人を惹きつけられるだけの、構図及び構成や緊張感・導線暗示などがないからです。

過去からの巨匠たちの名作には、必ず観てくださる人を魅了する工夫が画面全体にしっかりと構成されています。

全体の構図・構成・各制作対象に対する制作技術の探求・光と影の劇的な対比・緊張感・導線暗示・動きなど、数え上げればきりがないほどの濃密な内容になっているのです。

本章では、あなたがすぐに始められる、主題の引き立て方を提供します。是非試してみてください。^^

作品の主題を引き立てる方法

絵画の制作では、たとえば、あなたが風景を描くとした場合に、あなたの目に映ったすべての対象全てを、克明に描くことが必ずしも良いわけではありません。

それは、あなたが描こうとしている風景の中で切り取る部分で、どれを主題にするのか・どのような配置に据えるのかを、事前に決める必要があるのです。

あなたが強調したい部分を主題として捉えたならば、それ以外のところには、「意図的に手を抜く」ことも必要となります。

つまり、「主題には光と影の効果を最大にする」一方で、「主題以外には克明な描写や光を抑えて描く」ことで、主題が際立つという具合です。

主題が、構図上の中心にありながらも充分に引き立っておらず、脇役などに細密描写をして、観てくださる人の注意がその脇役へ引き付けられるような作品では、「何を言いたいのか分からない作品だ」ということになってしまうわけです。^^

画面全体の構成を引き締める方法

あなたの強調したい主題をクローズアップして、画面の構図上の中心点へ据えることで、あなたが感動したモチーフやレイアウトを強調できます。植物や花でも同じことです。

あなたが画面に収めようとしている、植物や花のどの部分を主題にするのかを決めて、細密描写を施し、それ以外のモチーフには、最低限度分かるように描くとか、光を抑えるとかの手法が画面を際立てます。

わかりやすく言えば、観てくださる人に、「この作品は、主題が画面全体の構成の中で活き活きと輝いていて、構図並びに配置及び面積比や光と影の対比が一番素晴らしい状態を描いたんです」と、明確にするということです。

あなた自身の作品制作上の感動を、観てくださる人に伝えると言い換えることもできます。このハッキリした意思表示が、画面を引き締めると言っても過言ではありません。

まとめ(感触描写の極意:初心者から上級者まで)

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

感触の描写は、芸術作品に深みと写実性を与える重要な要素です。基本から始めて、徐々に高度な技術に進むことが重要です。

まず、鉛筆の持ち方及び握り方と基本的なストロークは、全ての描写の基礎です。鉛筆を適切に持ち、さまざまな場面に適切な圧力で線を描くことから始めましょう。

この基本をマスターすることで、任意の感触に必要な細やかなタッチや、力強い表現を自在に操ることができます。

次に、さまざまな感触の描写法を学びます。樹皮、水面、金属、繊維質の感触など、異なる素材の質感を再現する方法を理解しましょう。

たとえば、樹皮はその粗さやパターンに注目し、滴った水滴では、しっかりと定着した安定感と、光の反射による独特の世界観を醸し出せます。

水面は、光の反射と流れを捉えることがポイントです。金属は光沢と反射を、繊維質は細かい線と陰影を用いて表現しましょう。

そして、描画ツールと材料の選び方も重要です。異なる鉛筆、スケッチブックや紙の種類、トーンを描く材料が、それぞれ異なる効果を生み出します。目的に合ったツールと材料を選ぶことで、表現の幅が広がります。

また、実践を通じた学習が最も効果的です。実際にさまざまな素材を観察し、その質感をスケッチブックや紙上に再現する練習を繰り返すことで、感触描写の技術を磨いていきましょう。

さらに、他のアーティストの作品を参考にすることで、新たな視点や技術を得ることが可能です。

最後に、高度な質感表現では、複合感触の表現や、細かい詳細へのこだわり、光の効果を活用した質感表現が求められます。これらの高度なテクニックは、実践と練習を重ねることで身につけることができます。

このように、感触描写は、基本的な技術から始めて、徐々に複雑な表現へと進化させるプロセスです。適切な技術と練習により、鉛筆画初心者の人から上級者の人まで、どんなアーティストも作品に深みと写実をもたらすことができるのです。

尚、あなたが展覧会や公募展へ出品を希望する際には、ただモチーフを上手に描けるだけでは入選できません。

それは、あなたの制作する画面全体に構図を取り入れて使いきり、作品全体を魅力的な構成にする必要があるのです。その内容について興味のある人は、次の関連記事も参照してください。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

ではまた!あなたの未来を応援しています。

このように、鉛筆画・デッサンにおける木の質感描写は、観察、光と影の理解、細部へのこだわり、そして継続的な練習によって、よりリアルで深みのある作品を生み出すことができます。