こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、描けば描くほど描線が増え、気づけば形が崩れてしまう…。そんな悩みを抱える鉛筆画中級者の人は少なくありません。

描写力が上がるほど、細部にこだわる意識が強まり、全体のバランスが見えなくなることがあるのです。

この記事では、崩れたデッサンをリセットし、形の正確さと空間感覚を取り戻すための練習法を解説します。

立て直しの第一歩は、描き込みではなく「確認」と「整理」にあります。焦らず一度リセットして、安定した構成力を身につけるための、実践的な方法を学びましょう。

それでは、早速どうぞ!

崩れを放置しない!形の狂いを早期に発見するリセット観察法

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

形が崩れる原因の多くは、描いている途中で生じる「部分への集中」にあります。とくに、鉛筆画中級者の人になると、モチーフの一部分を細密に仕上げようとする意識が強まり、全体のバランスを見失いやすくなるのです。

その結果、気づかぬうちに傾きや比率の狂いが蓄積し、描けば描くほど形が崩れていく現象が起こります。

そこで重要になるのが、早期に狂いを発見し、修整できる観察のリセット習慣を身につけることです。

本章では、効果的な3つの確認方法を紹介します。

距離を取って全体を確認する

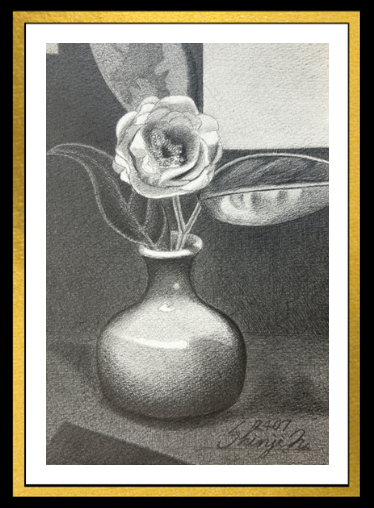

椿Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

制作画面に向かって、集中して描き続けていると、視野が狭くなり、描線の方向や角度のズレに気づきにくくなります。30分に一度ほどは椅子から立ち上がり、2〜3メートルほど離れて作品全体を眺めてみてください。

近距離では気づけない、輪郭の傾きや比率の狂いが、遠くから見ると明確に見えてきます。とくに、構図全体の中で主題(主役や準主役、以下主題)モチーフが傾いていないか、周囲との余白が偏っていないかを確認すると効果があります。

距離を取って観察することは、画面を客観的に見るための、最も基本的なリセット行動なのです。

逆さ確認で形の歪みをチェックする

トルコ桔梗 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

作品を上下逆にして見る「逆さ確認」は、視覚の慣れをリセットするうえで非常に有効です。通常の向きでは、頭の中にあるモチーフのイメージに引きずられてしまい、適切な形を見誤ることがあるのです。

しかし、「逆さ」にすることでイメージが刷新され、純粋に形の関係だけを捉えられます。とくに、人物や静物など、左右対称のモチーフでは歪みやズレがすぐに目につきます。

描線の流れを、単なる抽象的な形として見る感覚を養うことが、形の正確さを取り戻す第一歩になるのです。

尚、さまざまなデッサンのプロポーション(比率)をチェックする方法については、この記時の最終部分に、関連記事「狂いを防ぐ!鉛筆画のプロポーション確認に役立つ実践的チェック法」を掲載してありますので、参照してください。

鏡チェックで左右のバランスを確認する

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鏡を使った反転チェックも、欠かせない方法です。完成間際の作品を鏡越しに見ると、今まで気づかなかった傾きや、バランスの歪みが鮮明に浮かび上がるのです。

とくに人物画では、目や口の位置関係、静物ではテーブル面や器の傾斜など、普段の視点では気づきにくいずれが一目で分かります。

重要なのは、歪みを見つけた直後に慌てて線を直すのではなく、なぜそうなったのかを観察することです。

視点の位置、筆圧、またはスケッチブックや紙の角度など、根本的な原因に意識を向けることで、同じミスの再発を防ぐことができます。

このように、距離を取る・逆さに見る・鏡で反転させるという3つのリセット行動を習慣化すると、形の狂いを早い段階で修整できます。リセットとは、単に描き直すことではなく、観察の精度を取り戻すことです。

尚、定規を使って左右の水平を確認したり、あるいは、どうしてもうまく描けないときには、そのうまく描けないモチーフへ縦の中心線を入れましょう。

そして、中心線からうまく描けている側の線までの距離を測り、うまく描けていない側へ点を打ちましょう。その動作を上から下まで、10mm間隔くらいで打っていき、あとはそれをつなげれば描けます。

この時のコツは、中心線を正確に入れることと、打つ点に強い力を加えないようにすることです。この点は、強く打ってしまうと、後から消しにくいことになり目立つので、注意が必要なのです。

そして、これを行う際には、必ず自宅で行いましょう!絵画教室に通っている人は、教室では絶対にやってはいけません。なぜならば、絵画教室の講師の方々は、「フリーハンドによる制作」にこだわりがあります。

何も考えずに、この修整方法を教室でやってしまうと、なんとも「気まずい雰囲気」になってしまうこともあるからです。^^

描き込みすぎを防ぐ!形の整理と優先順位のリセット法

第1回個展出品作品 胡桃割のある静物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人がよく陥るのは、「描き込みすぎによる崩れ」です。形を整えようとする意識が強いほど、細部にこだわりすぎて全体の調和を失うことがあります。

細部は丁寧でも、全体が不安定では作品としての説得力を失ってしまいます。リセットとは、過剰に描き込んだ線を整理し、描く順序や重要度を見直すことから始まるのです。

本章では、形を崩さず描写を整理するための、3つの具体的な方法を紹介します。

全体から部分への描き直しを徹底する

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

細部の修整に集中すると、線が重なり、形の整理が難しくなります。まずは、継続している制作をとめて、全体の大まかな輪郭を軽く引き直してみてください。

部分的な適切さではなく、全体の位置関係や傾きを確認するのが目的です。その上で、主要な形だけを残し、余分な線を軽く「練り消しゴム」で消して整理します。

この段階で一度、「構成の骨格」を再構築する意識を持つと、細部に振り回されない安定した描写が可能になります。細部を描くことよりも、画面全体を再びひとつの形としてまとめ直すことが重要なのです。

主題と脇役を分けて考える

第1回個展出品作品 くるま 1996 鉛筆画 中山眞治

描き込みの優先順位をつけることが、リセット練習の中心になります。主題となるモチーフと、背景や補助的なモチーフを明確に分けることで、描写の焦点が安定するのです。

すべてを同じ濃度・同じ精度で描こうとすると、観てくださる人の視線がさまよって、形が崩れて見えてしまいます。

主題には、最も強いコントラスト(明暗差や対比)を与え、脇役には淡いトーンや簡略化した線を使うと、画面全体の整理感が高まるのです。

これは、単なる描き方の工夫ではなく、視覚的な階層を再設定する行為でもあります。リセットの本質は、描くモチーフの重要度を再認識することにあります。

尚、主題ばかりか、全体へ細密描写をしっかりと施し過ぎると、「何が言いたいのか分からない作品」と言われてしまうことがあるのです。

作品の主張点は、「あなた自身の感動や観てもらいたい部分」なはずですので、その部分へはしっかりと細密描写をしつつ、はっきりと濃い描写をしましょう。主題に細密描写をすることが一番良いことです。

しかし、主題以外のモチーフに、現実的には「細かい柄や模様」が入っていた場合でも、細密描写をせずに、「簡略化した描写」をすることで、主題が引き立ちます。

筆者は、いつも通っている地元の病院に寄贈された、芸大出身者の作品を観ますが、全部に細密描写をしてしまっている「勘違いした作品」を見るたびに、残念な気持ちになるのです。

芸大出身者と言えども、このような重大なことに対する配慮の無い作品を描いてしまうのかと思うと、「どうして?」と思ってしまいます。主題以外には、簡略化及び、ぼかしやトーンを弱めるなどの配慮がなくては引き立ちません。

このような作品では、ただカラフルなだけで、作者の意図する感動や伝えたいことが、観てくださる人に伝わらないからです。

描く目的を一度書き出して整理する

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

作品の途中で、「どこをどうしたいのか」が曖昧になると、描線の判断が迷い始めます。そこで有効なのが、スケッチブックや紙の余白やメモ帳に「今の目的」を描き出す方法です。

たとえば、「光の方向を明確にする」「手前を強調する」「奥をぼかす」など、意図を短く言語化するだけでも視点をリセットできます。

意図を整理することで、描き込みの迷いが減り、描線の選択にも一貫性が生まれます。この作業は思考のリセットであり、形の再構築を支える重要な要素になるのです。

描く前に数秒だけでも、自身の目的を確認する習慣を持つことが、安定した構成へとつながります。

描き込みすぎの状態から抜け出すには、まず全体の構造を見直し、主題と脇役の明確な線引きを行い、目的を再確認することが必要です。これらを繰り返すことで、描線が整理され、形の流れが自然になるのです。

リセットとは手を止めることではなく、流れを整える作業です。混乱した状態を放置せず、秩序を取り戻すことで、作品全体に統一感と安定した存在感が蘇ります。

描線の乱れを整える!リズムと方向性を取り戻すリセット練習法

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

描けば描くほど、形が崩れてしまう原因の一つに、描線のリズムの乱れがあります。鉛筆画中級者の人の多くは、描線の方向や筆圧が一定でなく、無意識のうちに力が入りすぎたり、逆に弱すぎたりすることがあります。

描線の流れが乱れると、形そのものが不安定に見えて、描写のリズムが崩れやすくなります。リセット練習では、描線を整える前に「身体の向きや動き」「線の方向」「筆圧の変化」を意識的にリセットすることが重要です。

本章では、描線を再び整えるための3つの効果的な方法を紹介します。

筆圧を均一にする練習で線を安定させる

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

まず行うべきは、筆圧のリセットです。画面の端から端まで、同じ力加減でまっすぐな線を引く練習を繰り返します。

このとき、手首だけではなく腕全体を動かし、肩からリズミカルに線を描くことを意識しましょう。筆圧が均一になると、線の流れが自然に整い、形を安定して捉えやすくなれるのです。

力を抜いても線が弱まらず、強くても固くならない「中間の力」を身体で覚えることが、崩れを防ぐ第一歩です。筆圧の安定は、線の方向性やバランスの土台になります。

描線の方向を統一して構成感を出す

ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

次に意識すべきは、描線の方向性です。無意識にバラバラな方向に描くと、画面が散漫に見えます。まず、主要な形の流れを決め、その方向に沿って線を重ねるようにします。

たとえば、縦方向のモチーフなら、描線もできる限り縦方向でまとめ、横方向の描線とは明確に分けて扱うと整然とした印象になるのです。

方向性をそろえることで、形の輪郭が自然に引き締まり、全体に統一感が生まれます。とくに、鉛筆画中級者の人は、描線の角度を意識的に揃えるだけで、作品の印象が大きく変わることを体感できます。

線のリズムを意識して描く習慣をつける

F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

リズムのない線は、どれほど適切でも硬く見えてしまいます。一定のテンポで線を重ねることで、描く動作に音楽的な流れが生まれるのです。

たとえば、短い線を連ねる際には「強・中・弱」と筆圧を変化させ、波打つようなリズムも意識します。こうした繰り返しによって、描線に自然な抑揚が宿り、形の表情が豊かになります。

リズムを感じながら描くと、線の間に呼吸が入り、崩れた形を柔らかく修整することができます。力強さと繊細さのバランスを、身体感覚として取り戻すことが重要なのです。

描線の乱れを整えるリセットとは、技術的な修整ではなく、描く感覚を再び「流れ」に戻すことです。筆圧を整え、方向をそろえ、リズムを意識することで、描く行為そのものが安定します。線が整えば、形も自然と安定します。

崩れを恐れるのではなく、乱れた線を立て直す習慣を持つことで、作品全体の構成力と自信が再生していきます。リセットとは、描線にもう一度呼吸を与える作業なのです。

比率の狂いを直す!空間全体を再構築するリセット思考法

-F10-1996☆.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人にとって、最も厄介なのが「比率の狂い」です。部分的な形は適切でも、全体を見るとバランスが崩れてしまうことがあるのです。

これは、観察よりも記憶や感覚に頼って描いてしまうことが原因です。リセットの目的は、感覚的な比率ではなく、空間全体を冷静に捉え直すことにあります。

比率が乱れた状態を修整するには、目の使い方と構成の考え方をリセットし、空間全体のつながりを再構築することが必要です。

本章では、そのための具体的な3つの方法を解説します。

垂直・水平の基準線を再確認する

.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

比率を整える第一歩は、全体の軸を明確にすることです。モチーフの中心線や地面の水平線を見失うと、全体が傾きやすくなります。

制作の途中でも構いませんので、軽くガイドラインを引き直し、主題モチーフと背景の位置関係を再確認しましょう。人物なら体の(垂直な)中心軸、静物ならテーブル面の水平線を目印にしましょう。

この作業によって、どの部分がずれているのかが明確になります。比率の狂いは線の多さではなく、基準のあいまいさから生まれます。軸を持つことで、全体の構成が安定し、形の流れが自然になります。

比較法で距離と大きさを測り直す

第1回個展出品作品 サン・ドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

リセットの際には、目測だけに頼らず、モチーフ同士を比較して測ることも重要です。たとえば、頭の高さと肩の幅、器の高さと直径など、基準となる距離を決めて比率を割り出します。

描き進めながら、何度も相互比較を行うことで、感覚のズレを修整できます。スケッチ段階から行うと効果的ですが、途中でも充分修整が可能です。

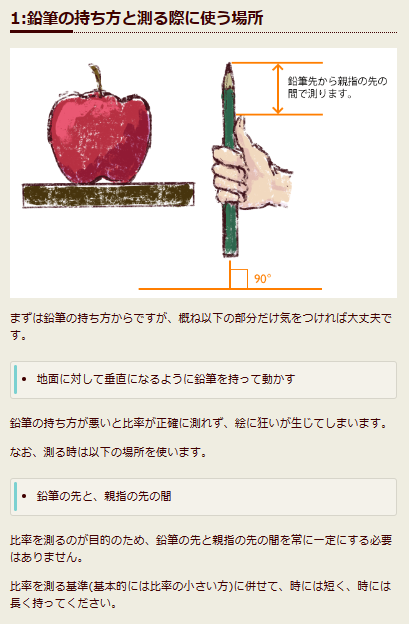

目の位置を固定し、鉛筆を持った腕をまっすぐに伸ばして、モチーフの縦横の距離を鉛筆の長さで測ることで、空間の奥行きも正確に把握できます。比率を整えるとは、モチーフを「数字のように冷静に見る」ことでもあります。

出典画像:美大・芸大受験の基礎

空間のつながりを意識して再配置する

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

部分ごとの比率を直しても、空間の一体感が欠けていると違和感が残ります。そこで有効なのが「空間の流れ」を意識した再配置です。

モチーフ同士の間隔、背景との距離、奥行きの連続性を意識して、観てくださる人の視線の動きを再設計します。たとえば、手前のモチーフと背景の距離を調整するだけでも、空間の自然さが回復します。

この具体的な方法としては、背景のモチーフの輪郭のトーンの度合いを、練り消しゴムで少し落とすだけでも調整できます。あるいは、背景や遠景にあるモチーフの細密描写を簡略化させるだけでも可能です。

比率とは、単なる寸法ではなく、空間全体の呼吸を整えることでもあります。スケッチブックや紙面全体の奥行きを確認しながら、形の配置を調整することで、画面に調和と安定感が戻るでしょう。

比率の狂いを正すリセット思考では、線を直すより先に構成を見直すことが大切です。軸を取り直し、比較で測り、空間を再構築することで、描く対象が再び「生きた形」として蘇るのです。

リセットとは、部分修整ではなく、全体を見通す思考の整理です。形を描く前に空間を整える意識を持つことで、作品はより自然な呼吸と構造的な美しさを取り戻します。

描き直す勇気!一度崩れた作品を立て直す実践的なリセット法

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

形が崩れ、描線が重なりすぎた作品を前にすると、多くの鉛筆画中級者の人は「もうやり直せない」と感じてしまいます。

しかし、リセットとは後退ではなく、次の段階に進むための再構築です。描き直す勇気を持つことで、迷いを整理し、より確かな構成力を養うことができるのです。

本章では、崩れた作品を無理に修整するのではなく、効果的に立て直すための、3つの実践法を紹介します。

一度すべての描線を軽く整理して構図を再確認する

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

作品が崩れたときに最初にすべきことは、焦って修整することではなく「整理」です。濃い線を練り消しゴムで軽くなぞり、全体の形を淡く残しましょう。

その状態で改めて構図(※)を見直し、修整の位置、視線の動き、空間の重心を確認します。この作業は、「構図を見直すための静けさ」を取り戻す時間でもあります。

新しい線を引く前に、一度リセットすることで、何を生かし、何を削るべきかが自然に見えてきます。描き直すとは、混乱の中に秩序を再び作り出す行為なのです。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「構図で差がつく!表現力を引き出す鉛筆画の構図アイデア5選とは?」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

同じテーマを小さなサイズで再構成してみる

第1回個展出品作品 ペンギン 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

崩れた作品をそのまま修整するよりも、別紙に小さく描き直す方が効果的な場合もあります。小サイズでは、細部よりも全体の関係性が見えやすく、構図のリズムを客観的に再確認できるのです。

筆圧も軽くなり、全体のバランスを整える思考が働きやすくなります。小さく描くことで「どこが崩れていたのか」「何を優先すべきだったのか」が明確になり、本制作画面へ戻る際の修整ポイントが具体的になります。

これは、思考の再整理にもつながる重要なリセットステップです。

時間を置いて客観的な目で再評価する

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅡ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

一度描き込んだ作品は、感情的な判断が入りやすくなります。そのため、数時間から一日ほど時間を置き、冷静な目で見直すことをオススメします。

時間をおくことで、自身の筆圧や描線の傾向、形の誤差を客観的に把握できます。新鮮な視点で見たときに違和感が残る箇所こそ、修整すべき重要なポイントです。

また、逆に「思っていたより悪くない」と感じる場合も多く、不要な手直しを防ぐことにもつながります。焦らず時間的な距離を取ることが、立て直しの成功率を高める鍵となります。

崩れた作品を立て直すために必要なのは、完璧を求めることではなく、冷静に構成を見直す姿勢です。

描線を整理し、小さく描き直し、時間をおいて再評価する。この3段階のリセットを経ることで、作品は再び安定を取り戻します。描き直しの過程は失敗ではなく、理解を深める学習の時間となります。

筆者の場合には、デッサンが崩れていなくても、また、もう仕上がりでは?と思える時でも、必ず1週間ほど開けて、「再点検」することにしています。そうすることで、必ず修整点が2~3ヶ所見つかるのです。

完成を急いで、フィキサチーフを描けてしまった後では、修整もできなくなりますから注意が必要となります。^^

崩れを恐れず、修整を重ねる経験そのものが、次の作品では確実に成長させてくれます。リセットは過去を消すことではなく、未来を整える行為なのです。

練習課題(3つ)

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

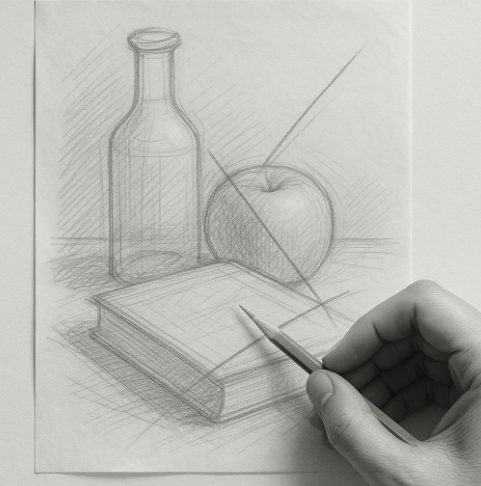

部分描写をやめて全体を整える「再構成スケッチやデッサン」

形の崩れをリセットするための第一歩は、部分から離れて全体を見直すことです。最初に、崩れたと感じる過去のスケッチを一枚選びます。

その上に薄くトレーシングペーパーを重ね、モチーフの大きな輪郭だけを淡く描き写してください。細部には手を加えず、修整と背景の関係、重心、傾き、構図の流れだけに集中しましょう。

次に、遠くからその線を見て違和感のある傾きや比率を見つけ、鉛筆の先端で軽く修整線を加えます。

全体を再構成するこの作業によって、見落としていた歪みやバランスの偏りが、可視化されます。部分的な修整ではなく、「作品の呼吸を整える」ことを意識するのがポイントです。

参考画像です

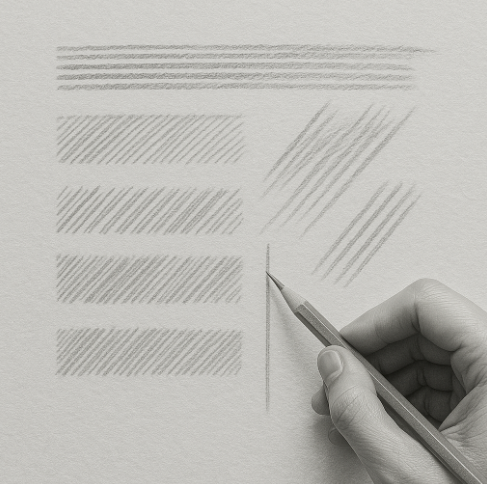

描線の流れを整える「筆圧リズムの練習」

描線が乱れると、形が崩れやすくなります。そこで、筆圧のコントロールを中心にしたリセット練習を行います。

A4サイズの紙を横向きにして、端から端まで水平線をゆっくりと引きます。このとき、強く・弱く・中くらいの力をリズムよく繰り返しましょう。

次に、同じ手順で斜め方向・縦方向の線をそれぞれ3回ずつ行い、全体の力の流れを体験として、身体で覚えます。描線の間隔はできるだけ均一に保ち、筆圧の変化だけでリズムを生み出すことが目的です。

これを繰り返すことで、手の動きが安定し、余計な力みが抜けていきます。リズムを整えることは、描線の方向性を整えることと同義です。崩れた線を、「呼吸のある線」に戻す感覚を意識してください。

参考画像です

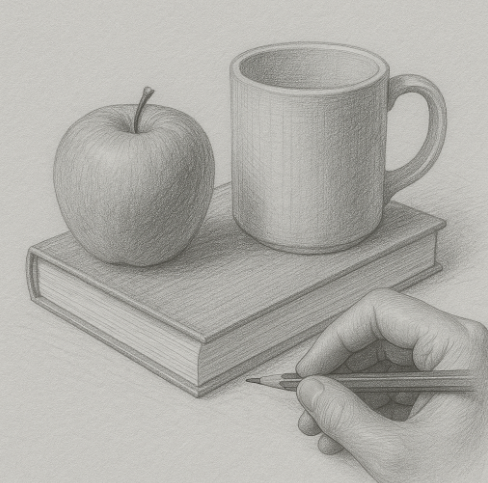

構図の軸を立て直す「再配置ドローイング」

比率や構図の崩れを修整するには、空間全体を再構築する練習が効果的です。机の上に果物・カップ・本など3点のモチーフを配置し、まずは簡単なスケッチを行います。

描き終えましたら、一度その紙を離れた場所に置き、数分後に見直します。次に、紙を新しく用意して、今度は配置を少しずつ変えて再スケッチしましょう。

モチーフの距離・角度・重なり方を変化させながら、どの構成が最も自然で安定して見えるかを比較します。

この練習を繰り返すことで、「形の狂い」だけでなく、「空間の歪み」を修整する力が身につきます。描き直す勇気を持つことが、構成の理解を深める最良のリセット法となるのです。

参考画像です

まとめ

-.png)

第1回個展出品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

描けば描くほど形が崩れる…。この現象は、誰にでも訪れる成長の通過点です。とくに、鉛筆画中級者の人にとって、観察眼が深まるほど細部に意識が向き、全体の統一感を失いやすくなります。

この記事でご紹介しました、リセット練習法は、そうした悪循環を断ち切り、形の適切さと構成力を取り戻すための再構築プロセスです。

重要なのは、「描き直す」ことではなく「見直す」ことにあります。以下に、記事全体で学んだ要点を整理します。

- 観察のリセット:離れて見る・逆さに見る・鏡で反転して見る。これらの客観的な観察を組み合わせることで、形の狂いを初期段階で発見できるようになれる。

- 描き込みの整理:細部を追いすぎず、主題と脇役を分けて描くことで、視覚の焦点が安定する。全体を整える意識が、作品に呼吸を与える。

- 線のリセット:筆圧・方向・リズムを意識的に整えることで、描線の流れが自然になる。描線は、感情の波のように揺れてよいが、その波を自身の意識で制御することが重要。

- 比率と空間の再構築:垂直・水平の基準線を取り直し、比較測定で比率を修整しながら、空間全体のつながりを確認する。部分よりも空間の呼吸を意識することが、形の安定を導く。

- 描き直しの勇気:崩れた作品を捨てるのではなく、いったん整理し、小さく描き直し、時間を置いて見直す。この過程で構成の理解が深まり、冷静な判断力が育つ。

鉛筆画中級者の人にとって、リセットとは「手の修整」ではなく「意識の修整」です。形が崩れたとき、それは見る力と描く力のズレが生じたサインにすぎません。

焦らず距離を取り、観察・整理・再構築の3ステップを丁寧に行うことで、描線は再び整い、形は自然に戻ってくるのです。

作品が崩れる瞬間こそが、次の成長への入口です。描くたびにリセットを恐れず、観察と判断を繰り返すことで、鉛筆画は確実に深みを増していきます。

リセット練習を繰り返すほど、描く行為の中に新しい静けさが生まれます。形を立て直す技術とは、観察と呼吸を一致させる感覚の練習なのです。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-485x351.png)

崩れを早く発見できれば、描くことへの自信も戻り、描線の安定感や構図の一貫性も高まります。形の正確さを支えるのは、描く力ではなく、見る力のリセットにあります。