こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

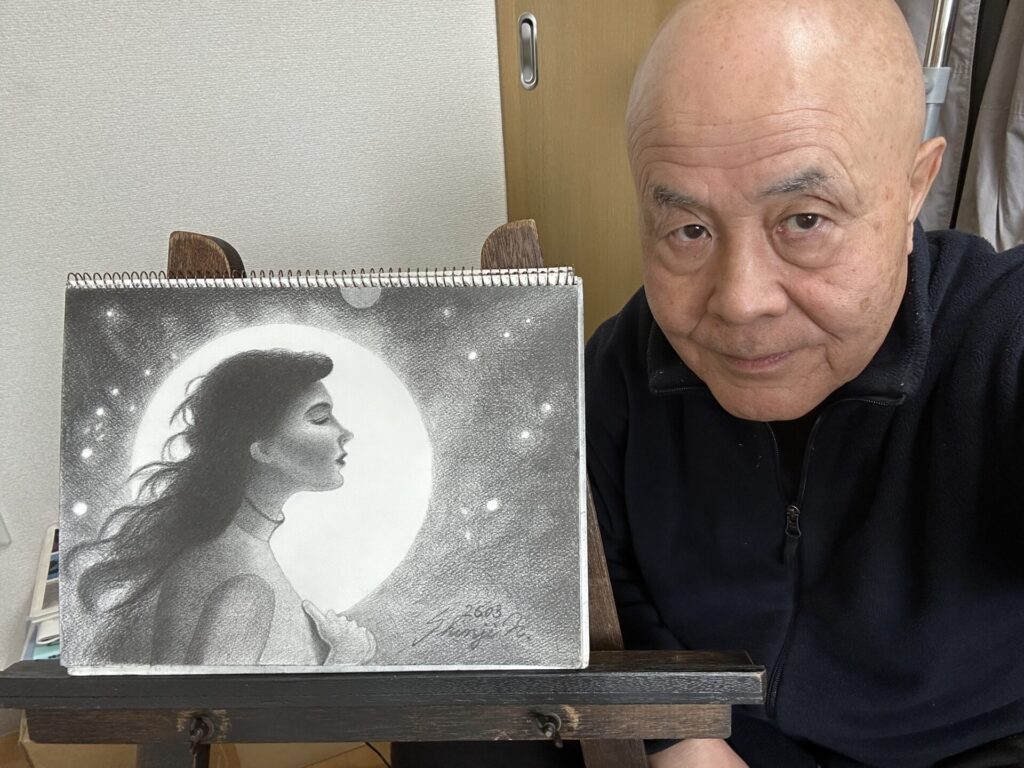

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

さて、鉛筆画で静物を描く際には、質感をどれだけリアルに表現できるかが、作品の印象を大きく左右します。

この記事では、初心者の人から中級者の人に向けて、鉛筆だけで静物の質感を豊かに描き出すための7つの具体的なコツをご紹介します。

形の捉え方や陰影のつけ方、柔らかさや硬さの表現方法まで、今すぐ実践できる技術をわかりやすく解説。

細やかな観察力と描写力を高めて、あなたの作品に「リアルさ」と「深み」をプラスしましょう。

それでは、早速どうぞ!

観察力を鍛える!質感を描く第一歩は「観て気づく」ことから始まる

水滴Ⅴ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆で静物の質感をリアルに描写するために欠かせないのが、「観察力」です。ただ観ているだけではなく、細部に潜む光の変化や、表面の特徴を読み取る力が求められます。

質感を表現するには、まず対象を「正確に観る」ことが最初のステップであり、これは描写技術以前に身につけたい大切な習慣です。

本章では、制作対象物(モチーフ)をしっかりと観察することの大切さについて解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

光の当たり方で質感はどう変わるかを観察する

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

たとえば同じ白い布でも、光が斜め上から当たると滑らかに見え、逆に真上からの光ではシワや繊維が目立ちます。

この微妙な変化を目で捉えることで、布の柔らかさや厚みといった「質感の情報」が得られのです。

観察時には光源の位置と角度を意識して、陰影の濃淡と境界の滑らかさに注目しましょう。

細部に潜む「違和感」に気づく目を育てる

第1回個展出品作品 車 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

表面のザラつきや、物体に映る微細な反射光など、質感を決定づける情報はごく小さなディテール(詳細)に隠れています。

違和感に敏感になることで、無意識に見落としていた細部が見えてきます。違和感とは「何かが他と違う」感覚です。そこにこそ質感描写のヒントが詰まっています。

観察ノートを活用して描写力を向上させる

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

実際に描く前に、見えた特徴をメモや図で書き留める「観察ノート」を活用しましょう。

観る→観察ノートに書く→描く、という3段階の習慣によって、観察眼が鍛えられ、再現力も上がります。

線の重ね方で変わる質感表現:柔らかさ・硬さを描き分ける方法

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆画において、質感を左右する要素のひとつが「線の重ね方」です。

同じ鉛筆でも、線の強弱・方向・密度を意識することで、柔らかい布のような印象から、硬質な金属の質感まで描き分けることができます。

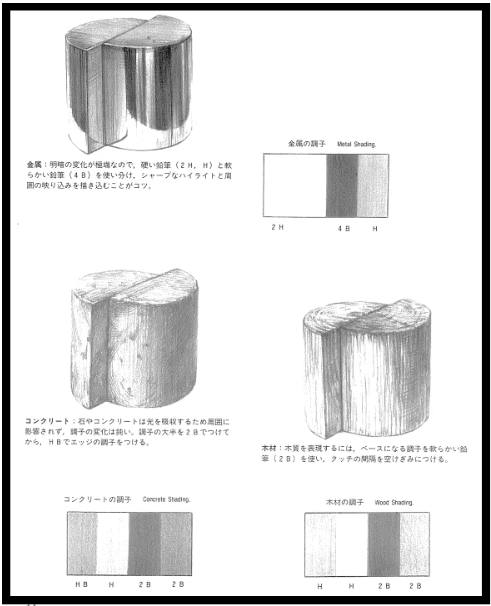

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

本章では、線の積み重ね方で生まれる質感表現の違いと、それを活かすための具体的な方法を紹介します。

柔らかさを表現するには「緩やかな重ね」と「繊細なグラデーション」

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 中山眞治

柔らかい素材、たとえば布や果実の表面は、線を均等に薄く重ねることで自然なグラデーション(階調)を作り出すことができます。

筆圧を一定に保ち、線の向きを徐々に変化させながら重ねていくことで、滑らかな質感を再現できます。

線の重なりを極力目立たせないことがポイントです。

硬さを表現するには「明確な線」と「コントラストの強調」

第1回個展出品作品 静物Ⅱ 1997 F10 中山眞治

硬い質感を表すときは、エッジ(縁)のある線や、強い明暗の差をつけることが効果的です。

金属や石などの素材では、筆圧を高めてくっきりとした輪郭を描き、質感の変化を一気に出すように線を重ねましょう。

線の密度を局所的に高めることで、重厚感を演出できます。

クロスハッチングで質感に奥行きを加える

第1回個展出品作品 家族の肖像 1997 F10 中山眞治

線の方向を交差させる「クロスハッチング(縦横斜めの4方向からの線を使う)」は、質感に奥行きと強調をもたらす便利な技法です。

尚、4方向の内、描きにくい方向からの線は、スケッチブックや紙の側を90°回転させれば無理なく描き進められます。

布のしわ、木の繊維、石のひび割れなどは、物質特有の模様を線で再構築するのに適しています。線の角度を変えることで、単調にならず、また、視覚的な面白さも加わります。

さらに素材ごとの質感に合わせた線の研究も行うことで、あなたの鉛筆画は格段に説得力を増します。線そのものが表情を持つことで、モノトーン表現の奥深さを表せます。

光と影のバランスで立体感を演出するコツ

-7.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆による、モノトーンの静物画で立体感を生み出すには、「光と影のバランス」が鍵となります。

ただ明暗をつけるのではなく、光の位置及び方向と強さ、影の広がりや境界の柔らかさを意識することで、奥行きのあるリアルな描写が可能になります。

本章では、光と影を使った立体表現のための、具体的なコツを紹介します。

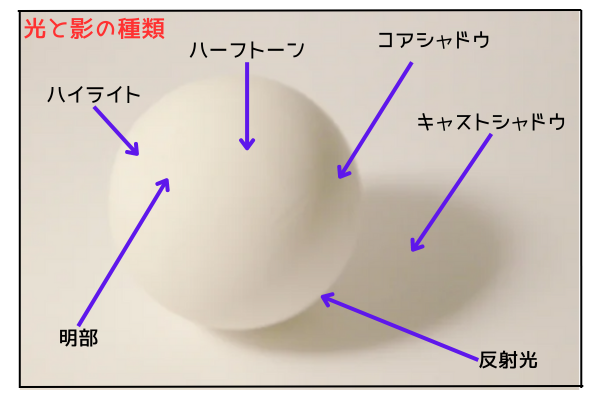

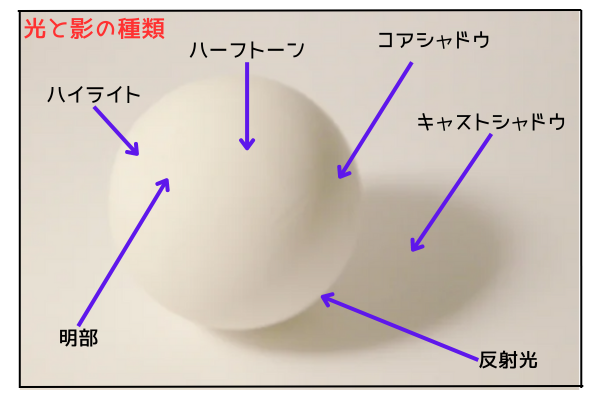

ハイライトとコアシャドウを意識する

第1回個展出品作品 静物Ⅲ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

立体感を強調するには、最も明るい部分(ハイライト)と最も暗い部分(コアシャドウ)を的確に描くことが重要です。

光源に最も近い部分にハイライトを配置し、反対側に自然に落ちる影を設けることで、対象物が浮き上がって見えます。

グラデーション(階調)をなめらかに繋ぐことで、硬さや柔らかさも表現できます。

影の「境界の柔らかさ」で素材感を調整する

第2回個展出品作品 灯の点る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

影の輪郭がはっきりしていると硬い印象を与え、ぼんやりとした境界は柔らかく温かみのある質感を演出します。上の作品のテーブルクロスなどでは、柔らかな陰影を使った質感を意識して描いています。

そして、影のエッジに注目し、消しゴムで微調整を加えることで、立体感と同時に質感の表現も深まります。

モチーフの形状に沿った、影の広がり方にも注意を払いましょう。

反射光を活かして陰影に深みを加える

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

モチーフの影の中にも「反射光」が含まれることを見逃してはいけません。

完全な黒にせず、周囲の光がわずかに跳ね返った領域を薄く残すことで、影に奥行きが生まれます。再度掲示しますが、次の球体の画像の中の反射光を確認してください。この微妙な光加減が、リアリティー(現実性)を高めます。

これにより、単なる明暗だけでなく空気感をまとった立体表現が可能になります。

光と影を適切に配置することで、画面に命が吹き込まれます。輪郭を超えた「内部の明暗」が、静物にリアルな存在感を与えるのです。

質感を高めるためのトーンコントロールの基本

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆による静物画で、リアルな質感を表現するためには、トーン(明暗)の幅を自在に操る「トーンコントロール」が欠かせません。

単に濃く塗る・薄く塗るという操作ではなく、グラデーション(階調)の滑らかさや、モチーフごとに異なるトーンの使い分けが、作品全体の印象に大きく影響を与えるのです。

本章では、質感を引き出すためのトーンコントロールの基本を解説します。

トーンの幅を広く使い分けることで描写が引き締まる

第2回個展出品作品 貝のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

紙の白から鉛筆の濃いグレーまで、幅広いトーンを意識して使うことで、作品の中に強弱が生まれます。

淡いトーンで滑らかさや透明感を出し、濃いトーンで重量感や堅さを描くなど、質感の違いを視覚的に伝えるためには、トーンを単一にせず幅広く使う意識が重要です。

滑らかなグラデーションが質感を自然に見せる

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

トーンを急激に変化させると、対象が平面的に見えてしまいます。

特に丸みのある静物では、なだらかに変化するグラデーションが立体感と質感の両方を支えます。

線を重ねる方向を変えながら、徐々に濃度を調整し、境目が見えない自然な移行を意識しましょう。

トーンの「対比」で素材の差を際立たせる

蕨市教育委員会教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

同じ画面内でも、対象ごとの質感をしっかり描き分けるには、隣り合うモチーフのトーンを対比的に使うと効果的です。

たとえば、艶のある果物の隣にマットな布を描く際には、前者を濃く滑らかに、後者を淡くザラついたトーンで表現すると、互いの特徴がより引き立ちます。

トーンコントロールは、「描く足し算」だけでなく「引き算」でも成り立ちます。練り消しゴムを使ったトーン調整も積極的に取り入れ、質感に深みを加えましょう。

日々の練習で差がつく!静物デッサンの効果的な鍛え方

灯の点る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

モノトーンの鉛筆による静物画の上達には、毎日の積み重ねが欠かせません。しかし、ただ描くだけでは伸び悩むこともあるでしょう。

重要なのは「目的を持った練習」を行うことです。

本章では、限られた時間でも成果を感じやすく、質感描写のスキル向上にも直結する、効果的な練習方法を紹介します。

一日一モチーフの「観察+デッサン」ルーティン

第2回個展出品作品 暮らし F1 鉛筆画 中山眞治

毎日異なる静物を短時間でも観察し、デッサンするルーティンを設けることで、観察眼とデッサン力の両方が鍛えられます。

モチーフは身近なコップ及び果物や、上の作品のような身の回りのモチーフで構いません。

重要なのは、光の位置及び角度や、質感の違いを意識しながら描くことであり、短時間でも集中して取り組むことが成果につながります。

制限時間付きの練習で集中力をアップする

第2回個展出品作品 洋ナシのある静物 F1 鉛筆画 中山眞治

「15分だけで描く」など制限時間を設けた練習は、集中力を高め、全体のバランスや形を素早く把握する力を養ってくれます。

スピード重視の練習と、じっくり描く練習を交互に行うことで、デッサンの引き出しが広がり、状況に応じた柔軟な対応力が身につきます。

練習後に「気づき」を書き出す振り返り習慣

第2回個展出品作品 パプリカのある静物 F1 鉛筆画 中山眞治

描き終えた後に「うまくいった点」と、「課題点」を簡単にメモすることで、翌日の練習がより明確になります。

たとえば「影が濃すぎた」「質感がぼやけた」など具体的に記録することで、自身の弱点や傾向を客観視できて、次の練習に生かせるようになれます。

日々の練習は地味でも、続けることで確実に差がつきます。自身に合ったペースと方法を見つけ、静物画の力を一歩ずつ積み上げていきましょう。

まとめ:静物の鉛筆画で質感を描き出すには「基本×観察×実践」の積み重ねが鍵!

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

静物デッサンでリアルな質感を表現するためには、技術だけでなく「見る力」と「工夫した練習」が欠かせません。

鉛筆だけで表現できる奥深さを活かし、以下のポイントを意識することで、作品の完成度は飛躍的に向上します。

この記事で紹介した質感向上のための7つの重要ポイント

- 観察力を鍛える:光源の位置及び角度や影の長さと濃さや、表面の特徴を「見て気づく」習慣が基礎となる。

- 線の重ね方を工夫する:筆圧や方向の変化で柔らかさ・硬さを自在に描き分ける。

- 光と影のバランスを掴む:ハイライト・影・反射光を意識して立体感を生む。

- トーンコントロールを磨く:濃淡の幅とグラデーション(階調)で質感の差を描き出す。

- クロスハッチングを活用する:線の組み合わせで素材の情報を視覚的に伝える。

- 時間制限付きデッサン:集中力と判断力を高める練習法。

- 描いた後の振り返り:自身の弱点を言語化して次につなげる習慣。

これらを日々の練習に取り入れることで、静物の鉛筆デッサンにおける質感表現は格段に洗練されていきます。

観察・描写・分析のサイクルを回しながら、自分だけの描き方を見つけていきましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

鉛筆で描く静物のリアリティー(現実性)は、緻密な観察を通じて初めて生まれるのです。