こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

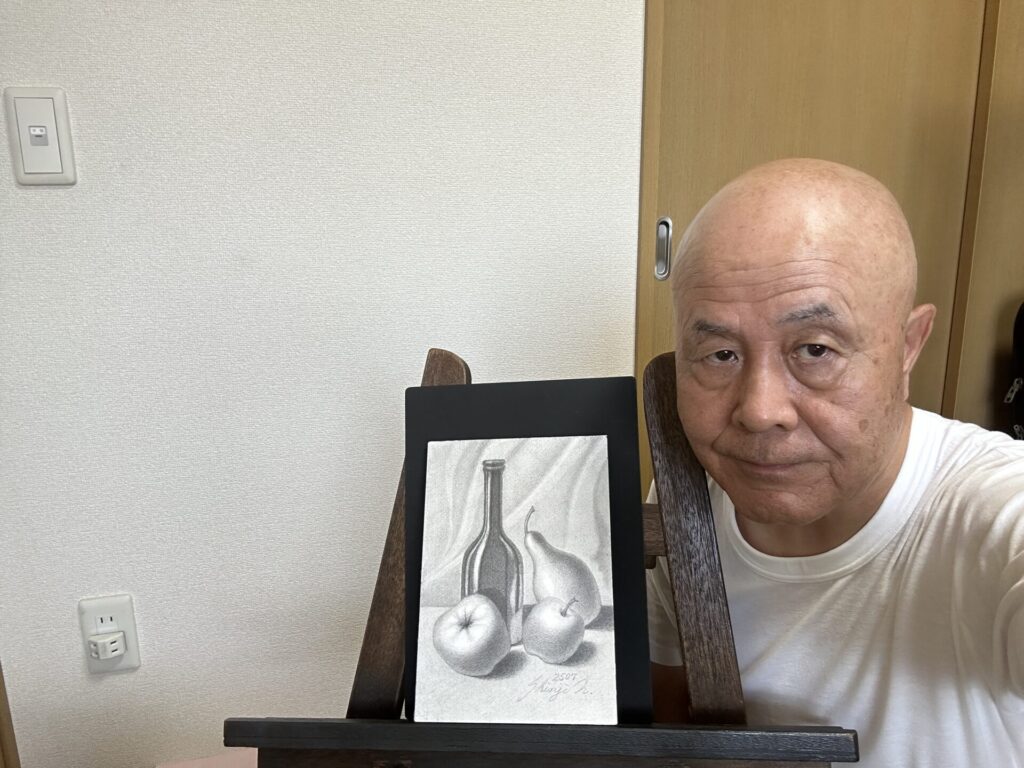

筆者近影 作品「静物2025-Ⅱ」と共に

さて、デッサンは、単に形や陰影を正確に描くだけではなく、物語性を加えることで観てくださる人を強く惹きつけることができます。

鉛筆画中級者の人にとって、構図の選び方、光と影の使い方、背景の描写、小道具や人物の表情の工夫は、作品に奥行きと感情をもたらす重要な要素です。

この記事では、観てくださる人を物語の中に引き込み、作品に独自の世界観を与えるための演出アイデア7選をご紹介します。

それぞれのポイントは、実践的で応用しやすく、完成度を高めたい鉛筆画中級者の人に最適なヒントとなるでしょう。

それでは、早速どうぞ!

主題を引き立てる構図で物語の土台を作る

水滴Ⅵ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

物語性を感じさせるデッサンの第一歩は、主題(主役や準主役、以下主題)となるモチーフの存在感を最大限に引き出す構図作りです。

鉛筆画中級者の人は、形や陰影の正確さをすでに身につけていますが、それに加えて視線誘導や空間バランスを意識することで、作品の中にストーリーの軸を築くことができます。

単に、見映えの良い位置に置くのではなく、観てくださる人が自然と主題に目を向け、背景や脇役モチーフを通して、物語を読み取れる構造を計画的に組み立てる必要があります。

本章では、構図の必要性から解説していきましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来られて、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と、感じたことはありませんか?

構図とは、先人が築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「構図で差がつく!表現力を引き出す鉛筆画の構図アイデア5選とは?」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

視線誘導のラインを設計する

林檎 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

構図の中で最も重要な役割の一つが、観てくださる人の視線を導くラインの構築です。

背景の建物の輪郭、道や川の流れ、家具の配置、木々の傾きなども活用して、視線が主題へと向かう道筋をつくりましょう。

これにより、主題が単独で浮くことなく、物語の中で自然に中心となる効果が生まれます。視線の流れが途切れないようにすることが、物語への没入感を高める鍵です。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

この作品では、近景を「薄暗く」・中景を「暗く」・遠景を「明るく」描くことで、圧倒的な画面深度を構築できます。このコツは、記憶しておいてください。

3分割構図の活用

安定感を求めるならば中央配置、動きや緊張感を与えるのであれば、3分割構図の交点に配置する方法などがあります。

例えば、落ち着いた日常の一コマを描くのであれば中央寄り、ドラマチックな瞬間を描く場合には片側に寄せて構図を組みます(先ほどご紹介していますが、この記事の最終部分の構図に関する記事を参照してください)。

この位置選びは、物語の性質や感情の方向性を直感的に伝える効果があります。3分割構図については、次の作品を参照してください。

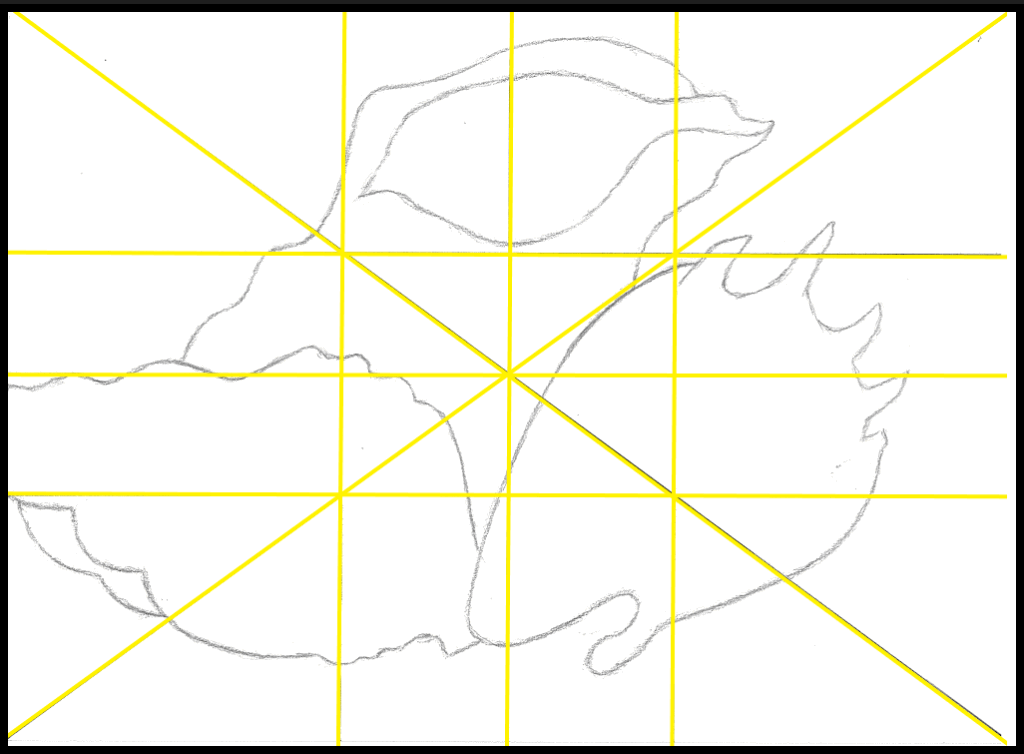

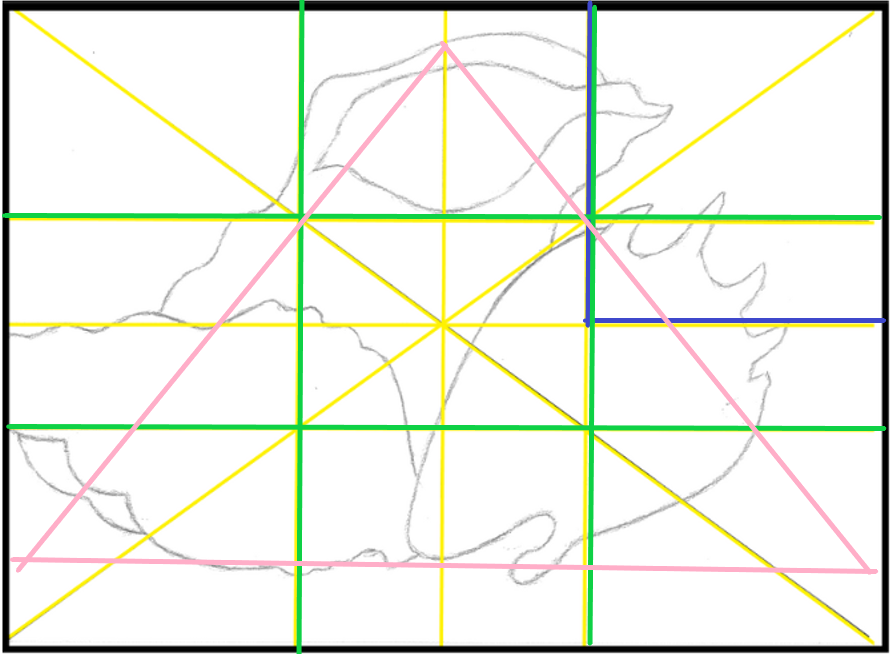

-220609-6.png)

- 黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へ続く部分があると、観てくださる人の「画面上の息苦しさ」を解消できる効果があるのです。

背景との距離感を調整する

誕生前夜 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

背景を詳細に描き込むと、観てくださる人は、主題の存在する舞台全体を観ることはできます。しかし、画面上に「緩急」がなくなり、観てくださる人の視線はさまよってしまいます。

しかし、主題以外の背景を簡略化すると、一瞬の情景や人物の心理描写に焦点が集まり、観てくださる人の想像力を刺激できるのです。

一方、距離感は、物語のスケール感を左右し、長編的か短編的かという印象にも影響を与えられます。

余白で想像力を喚起する

余白は単なる空白ではなく、物語の余韻や未来を暗示する重要な要素です。

例えば、人物の背後に大きな余白を残せば、その人物が見つめる先や、これから進む方向を観てくださる人が自由に想像できます。次の作品も参照してください。

邂逅Ⅰ 2019 F3 鉛筆画 中山眞治

描き込みと、余白の比率を意識することで、物語の奥行きが格段に広がるのです。

主題を際立たせる構図は、物語性の基盤です。視線誘導のライン、構図の位置選び、背景との距離感、余白の活用をバランス良く組み合わせることで、作品は観てくださる人を自然と物語の世界に引き込みます。

小道具で物語を補強する演出法

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

物語性のあるデッサンでは、主題そのものだけでなく、周囲に配置する小道具が作品全体の印象を決定づけます。

鉛筆画中級者の人は、形や質感の正確な描写技術を活かしながら、小道具を単なる飾りではなく、物語の背景説明や感情の代弁者として扱うことが求められるのです。

小道具の選択や配置次第で、場面の時代、登場人物の性格、状況の緊迫度まで観てくださる人に伝えることができます。

本章では、制作画面上の視線誘導の際に、小物を活用する手法について解説しましょう。

暗示できるモチーフを選ぶことでイメージや物語性が明確化する

例えば、制作画面上に、辞書と砂時計を配置するとした場合に、あなたは何を感じますか?イメージとして「少年老い易く学成り難し」を思い浮かべることはできませんか?

そして、道を歩くあなたの足元に、一枚の「鳥の羽根」が落ちていて、ふと目をあげると、遠くに飛び去っている鳥を見て、関連性をイメージしたりできませんか?

または、3つの連続した成長を確認できる植物の芽を観て、誕生をイメージすることもできますよね。^^

例をあげれば、こんな感じです。イメージと物語性はセットで考えて行きましょう。あなたなりの、暗示・イメージ・物語性が作れるはずです。

この部分を楽しんで色々と考え出すことで、あなたの手がける作品は、圧倒的な独創性を確立できます。それが公募展では、強力な「武器」となるでしょう。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

小道具で時代や場所を伝える

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

古びたランプ、使い込まれた手帳、懐中時計といったモチーフは、一目で場面の時代や場所を感じさせます。

現代的なスマートフォンや、カフェのマグカップは都会的で現代的な舞台を、木製の机や陶器の食器は、温かみや歴史を感じさせる舞台を演出できるのです。

背景だけでは、曖昧になりがちな情報も、小道具を加えることで明確になります。

感情や心理を映す小道具

第1回個展出品作品 胡桃割のある静物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

小道具は、登場人物の心情を表す鏡にもなります。壊れた人形は喪失感や孤独を、花束は祝福や愛情を象徴します。

鉛筆画中級者の人は、光の当て方や描き込みの強弱で、その小道具が放つ感情の濃淡を表現できるのです。

こうした象徴性を持たせることで、直接表情や言葉を描かずとも感情を伝えることができます。

主題との関係性を強調する

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

制作画面上における、小道具の配置の位置やサイズは、主題との心理的・物理的な距離を表します。

例えば、手元に大切に握られた小物は親密さや依存を、遠くに置かれた物は距離や疎外感を感じさせるのです。

また、主題の影に半分隠れるように置かれた物は、秘密や未解決の過去を暗示します。

時間の流れを感じさせる配置

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

制作画面上の左側は「過去」を表し、右側は「未来」を暗示します。例えば、人物を左寄りに据えて、横顔が右を向いていれば、その人物は「未来に向けて思いを馳せている」状態を作ることができます。

そして、逆の配置にすれば、過去も表現できるのです。その場合、「追憶」などの題名にすれば、もう既にイメージの段階で、作品は完成したようなものです。^^

また、小道具は、物語の過去や未来を暗示する役割も果たします。机の端に開かれたままの本は、直前まで続いていた行動を想像させ、埃をかぶった道具は長く放置された時間を示すことができます。

逆に、描きかけのスケッチブックや飲みかけのコーヒーなどは、これから進む物語を予感させます。小道具は、物語の空気感や背景を支える重要な要素となるのです。

次の作品のモチーフは、「結婚指輪」ですが、これを読み解いてください。答えは画像の下にあります。^^

第3回個展出品作品 遠い約束Ⅱ 2024 SM 鉛筆画 中山眞治

この作品は、画面右側の「抜け」が、左側の小さな「抜け」よりも大きくて、右に進むにしたがって明るくなっています。つまり、「思いを寄せあう男女の結婚と明るい未来」を描いているということです。^^

時代や場所の提示、感情の代弁、主題との関係性、時間軸の暗示など、目的を明確にして選び描くことで、作品は単なる視覚的記録から、観てくださる人の心に残る物語作品へと進化します。

鉛筆画中級者の人が、モチーフの向きや、小道具の活用を意識すれば、表現の幅は飛躍的に広がるでしょう。

光と影で物語の時間と感情を描く

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

光と影は、物語性を高めるデッサン表現の中でも、とくに印象を左右する重要な要素です。

鉛筆画中級者の人は、形や陰影の基本技術を持っていますが、光源の位置や強さ、影の落とし方を計画的に使い分けることで、同じモチーフでも時間の経過や感情の変化を鮮やかに描き出すことができます。

光と影の設計は、構図やモチーフ選びと同じくらい、物語性を構築するうえで欠かせない工程です。

本章では、光と影の効果的な使い方について解説します。

時間帯を示す光の方向

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

朝の光は、柔らかく斜めから入り、希望や新しい一日の始まりを示します。昼の真上からの光は影を短くし、明快さや活力を演出できます。

夕暮れの長い影は、静けさや終焉を感じさせ、物語の余韻を深めます。光源の位置や角度を変えるだけで、同じ場面でも全く異なる時間帯を想起させられるのです。

影の長さや方向も、時間の流れを視覚的に表現する鍵となります。次の作品は、「晩秋の夕暮れ時の風景」を描いています。参照してください。

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

感情を映す明暗の強弱

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

コントラスト(明暗差)は、そのまま感情の強弱を表します。強いコントラストは緊張や劇的な印象を生み、淡い明暗は穏やかさや安心感をもたらします。

悲しみや孤独を表す場面では、影を多く取り入れ、光を抑えることで感情を沈ませることができるのです。

逆に、希望や喜びを表す場面では光を多くし、影を軽く描くことで明るい印象を強調できます。

部分的な照明効果

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

光を、画面全体に均等に広げるのではなく、あえて一部分に集中させることで視線を誘導できます。

背景を暗く落とし、主題に光を集めれば、観てくださる人は無意識のうちに物語の焦点を理解できるのです。

この方法は、劇場のスポットライトのように、場面の緊張感や重要性を強調する効果があります。

影で場面を語る

第1回個展出品作品 家族の肖像 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

影そのものが、物語の一部になることもあります。

窓枠の影は、室内と外界の関係を示し、木漏れ日の影は季節や天候を暗示できるのです。

影の輪郭や、濃淡を描き分けることで、光源の性質や距離感までも伝えることができるので、影は単なる付随物ではなく、物語の語り部となり得ます。

光と影は、物語の時間と感情を操る強力な要素です。光の方向で時間帯を描き、明暗で感情を表し、部分照明で焦点を示し、影自体で場面を語ることができるのです。

これらを組み合わせれば、鉛筆画中級者の人の作品は単なる写実を超え、観てくださる人を物語の世界へ引き込む表現力を獲得できます。

背景で世界観を構築する

-3.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

背景は、物語の舞台装置であり、作品の雰囲気やメッセージを左右する重要な要素です。

鉛筆画中級者の人は、背景を単なる装飾として描くのではなく、主題や物語の展開を引き立てるための要素として計画的に組み込みましょう。

背景の描写によって、時間・場所・空気感が明確になり、観てくださる人は作品の世界の中に深く入り込むことができます。

本章では、作品の完成度を高めるための、背景の構成について解説します。

舞台設定を示す背景描写

第1回個展出品作品 サンドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

自然、街並み、室内などの背景モチーフは、それだけで舞台の雰囲気を語れます。

レンガ造りの建物と、石畳の道は歴史を感じさせ、ガラス張りのビルと舗装道路は現代性を示すことができるのです。

背景の細部を、どの程度描き込むかで、物語の情報量と観てくださる人の、想像力の余地が変わります。細密に描けば現実感が強まり、簡略化すれば余白による物語の広がりが生まれます。

主題との距離感と描き込み量

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

背景の描写密度と、主題との距離感は、作品の印象を大きく変えます。背景を詳細に描くと舞台全体が鮮明になり、主題がその中で生活している臨場感が生まれます。

逆に、背景をややぼかすように描けば、主題が浮かび上がり、心理的な焦点を強調できるのです。

この調整は、物語の視点をどこに置くかを決める重要な作業となります。次の作品を参照してください。

-誕生2023-Ⅱ-F30-1-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

時代感を演出する背景

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

背景の構造物や小道具は、時代設定を観てくださる人に自然に伝える手段です。

古い街灯や、木造家屋は過去を感じさせ、モダンな家具や電化製品は現代を示します。

鉛筆画中級者の人は、形や陰影の描き分けによって、時代の質感を違和感なく再現できるのです。

空気感を描き出す線と陰影

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

背景の線の硬さや柔らかさ、陰影の濃淡は、その場の空気感を作り出します。

一方、柔らかな線と淡い陰影は穏やかで静かな時間を、鋭い線と濃い陰影は緊張感や迫力を生むのです。

空気感は、物語全体の感情的基調を支える重要な役割を担います。

背景は、物語性の基盤を支える要素です。舞台設定、距離感、時代感、空気感を意識的に操作することで、観てくださる人を作品の世界に没入させることができるのです。

鉛筆画中級者の人にとって、背景描写の巧拙は作品全体の完成度を大きく左右します。

登場人物の表情と仕草で物語を伝える

登場人物の表情や仕草は、物語性を直接的に、観てくださる人へ届ける最も強力な手段です。

鉛筆画中級者の人は、形や陰影の精度を高めたうえで、細やかな感情表現や動きのニュアンスを作品に取り入れることが求められます。

人物が何を感じ、何を思っているのかを言葉ではなく視覚で伝えるためには、表情と仕草の選び方が極めて重要なのです。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

同じ構図でも、人物の動きや視線の変化によって、全く異なる物語が展開されます。

本章では、人物画を描く際の表情・しぐさ・視線の捉え方について解説しましょう。

微細な表情の変化を描き分ける

眉の角度や口角の動き、まぶたの開き具合など、小さな変化は感情に大きく左右します。

わずかに上がった口角は喜びや期待を、引き締まった口元は緊張や決意を表します。視線のわずかな揺れや目の開閉も、不安や戸惑い、優しさといった感情を細やかに伝えられるのです。

こうした微細な描写は、観てくださる人に自然で説得力のある感情表現を届けます。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅱ F10 鉛筆画 中山眞治

姿勢や動きのニュアンス

第1回個展出品作品 兄弟 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

立ち方や座り方、歩き方の違いは、人物の性格や心理状態を反映します。

背筋を伸ばした姿は、自信や緊張感を、肩を落とした姿勢は、疲労や落胆を示すことができるのです。

片足を軽く引いた姿勢や、前傾した姿勢は、動きの途中やためらいの瞬間を切り取り、こうした身体のラインの描き方ひとつで、物語の場面設定が大きく変わります。

視線の方向と関心の焦点

-1-1.png)

第1回個展出品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物の視線は、その瞬間の関心や心の在り処を示せるのです。

遠くを見つめる視線は、未来や希望を、足元や手元を見つめる視線は、内省や迷いを感じさせます。

また、画面外の何かを見ている視線は、見えない存在や出来事を暗示し、観てくださる人に想像を促します。視線の配置は、物語の広がりを作る鍵なのです。

手や小物との関わり

手の位置や動きも物語を語ります。そっと花を持つ仕草は優しさや愛情を、拳を固く握る動作は怒りや決意を表現できるのです。

ペンやカップ、本などの小物を扱う手の描写は、その人物の生活や背景を自然に伝えます。

小物と仕草の組み合わせは、人物の内面を表す強力なサインとなり、表情と仕草は物語性を支える核となる要素です。

微細な変化や姿勢、視線、手の動きを意識的に描くことで、鉛筆画中級者の人の作品は単なる人物描写を超え、観てくださる人の感情を揺さぶる物語へと昇華します。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

これらの表現力を磨くことは、作品全体の完成度を大きく高める手段になるでしょう。

色調と質感で物語の雰囲気を強調する

第1回個展出品作品 ペンギン 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画は、モノクロで仕上げるため、濃淡の幅や質感の描き分けを工夫することで「光と影の劇的な対比」によって、油彩にさえ負けない物語の雰囲気を演出できます。

鉛筆画中級者の人は、単なる明暗の再現ではなく、場面の空気感や感情を表現するために、濃淡や質感を物語の一部として活用する必要があるのです。

こうした工夫は、静かな場面に緊張感を与えたり、激しい場面を柔らかく見せたりと、物語の方向性を大きく左右します。

本章では、モノトーンでの圧倒的な印象の作り方について解説します。

濃淡で感情をコントロールする

強い黒を大胆に使えば、重厚感や緊張感が生まれ、淡いグレーを主体にすれば柔らかく穏やかな印象になります。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

悲しみや不安を表す場面では、暗部を増やし、幸福感や安らぎを表す場面では明部を広く取るなど、濃淡のバランスで感情のトーンを調整しましょう。

濃淡の幅を広く使えば、ドラマ性が増し、狭くまとめれば静かな印象が強まります。

質感で場面のリアリティーを高める

第1回個展出品作品 静物Ⅲ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

紙、布、木、金属などの質感を正確に描き分けることで、場面のリアリティーが格段に向上します。

例えば、古びた木製の椅子のざらつきは年月の重みを、滑らかな陶器の質感は上品さや静謐さを伝えられるのです。

質感描写は、単なる再現ではなく、物語の背景説明としても機能します。

空気感を作る質感の組み合わせ

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

異なる質感を組み合わせることで、空気感や場面の温度感を表現できます。

柔らかな布と、冷たい金属を対比させれば、ぬくもりと緊張感が同時に伝わるのです。

質感の組み合わせは、場面の感情的な複雑さを表現するための、有効な手段となります。

質感と濃淡の相乗効果

質感と濃淡を連動させることで、より強い物語性が生まれるのです。次の作品も参照してください。

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

硬い質感には強い濃淡を、柔らかい質感には緩やかな濃淡を与えると、観てくださる人は無意識にその素材感を感じ取ります。

この相乗効果によって、作品全体が一層立体的で、説得力のあるものになります。色調と質感は、鉛筆画の物語性を強化する重要な要素です。

濃淡で感情をコントロールし、質感でリアリティーを高め、空気感を演出し、両者を連動させることで、鉛筆画中級者の人の作品は、観てくださる人の心を強く揺さぶる物語の舞台となります。

構図のリズムで物語の流れを演出する

物語性のあるデッサンは、一枚の中に静止した瞬間だけでなく、時間の流れや出来事の順序を感じさせることができます。そのための有効な方法が「構図のリズム」です。

鉛筆画中級者の人は、モチーフの配置や形の大小、間隔や繰り返しを工夫することで、視線の動きをコントロールし、物語が展開していく感覚を画面に宿らせられます。次の作品も参照してください。

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

このリズムは、音楽の拍子のように、作品全体の調和と変化を作り出せるのです。

本章では、構図を活用したリズムの出し方について解説します。

モチーフ配置による視線の動き

モチーフの配置を左右や上下にずらすことで、視線は自然に画面内を移動します。

左上から右下へ流れる配置は、下降感や終わりを、右下から左上へ上がる配置は上昇感や始まりを感じさせられるのです。

この導線設計が、物語の進行方向を示す重要な要素になります。

次の作品では、主題のモチーフ(植物の芽)意外が全部動いています。地面にも傾斜が付いていますが、その傾斜の動きを制御するモチーフは、画面左から2番目の樹の角度です。

誕生2022 F10 鉛筆画 中山眞治

大小や形の変化で強弱をつける

大きなモチーフと、小さなモチーフを組み合わせることで、視線に強弱が生まれます。

大きな形は重要な場面を、小さな形は補足的な情報を伝えられるのです。

形にバリエーションを持たせれば、単調さがなくなり、物語の展開が豊かになります。次の作品を参照してください。この作品の中には「見つめ合う男女」がいます。見つけてください。^^

静かな夜Ⅰ 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

間隔の取り方でテンポを調整する

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅳ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフ同士の間隔が狭ければ、緊迫感が生まれ、広ければゆったりとした印象になります。

間隔の変化を、画面内で意図的に作ることで、物語の場面転換や感情の起伏を表現できるのです。

観てくださる人は、視覚的な間の取り方から、無意識に時間の流れを感じ取ります。

繰り返しによる統一感と変化

同じ形や、要素を繰り返すことで統一感が生まれますが、その中にわずかな変化を加えると、物語に予想外の展開を組み込むことができるのです。

例えば、同じ方向を向いた人物の中で一人だけが逆を向くと、その人物に物語上の特別な役割を感じさせます。

構図のリズムは、物語の流れを視覚的に作り出す重要な要素なのです。

次の作品では、画面左下の角から右上へカーブを描くようにして、植物の芽の成長の様子を取り入れています。また、背景には「ゴッホの星月夜」を取り入れた、オマージュ(※)作品となっています。

星月夜の誕生 2023 F10 鉛筆画 中山眞治

配置、大きさ、間隔、繰り返しを計画的に使い分けることで、鉛筆画中級者の人の作品は一枚の静止画でありながら、観てくださる人に物語の進行を感じさせる豊かな表現力を持つようになれるでしょう。

※ 「オマージュ」とは、尊敬や敬意を表す意味で、他の作品や作家に影響を受け、それを意識した作品を制作することを指します。

練習課題例(3つ)

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅴ 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

同じ構図で時間帯を変えて描く

朝・昼・夕方の3種類の光と影を設定し、それぞれの物語的印象の違いを比較する。

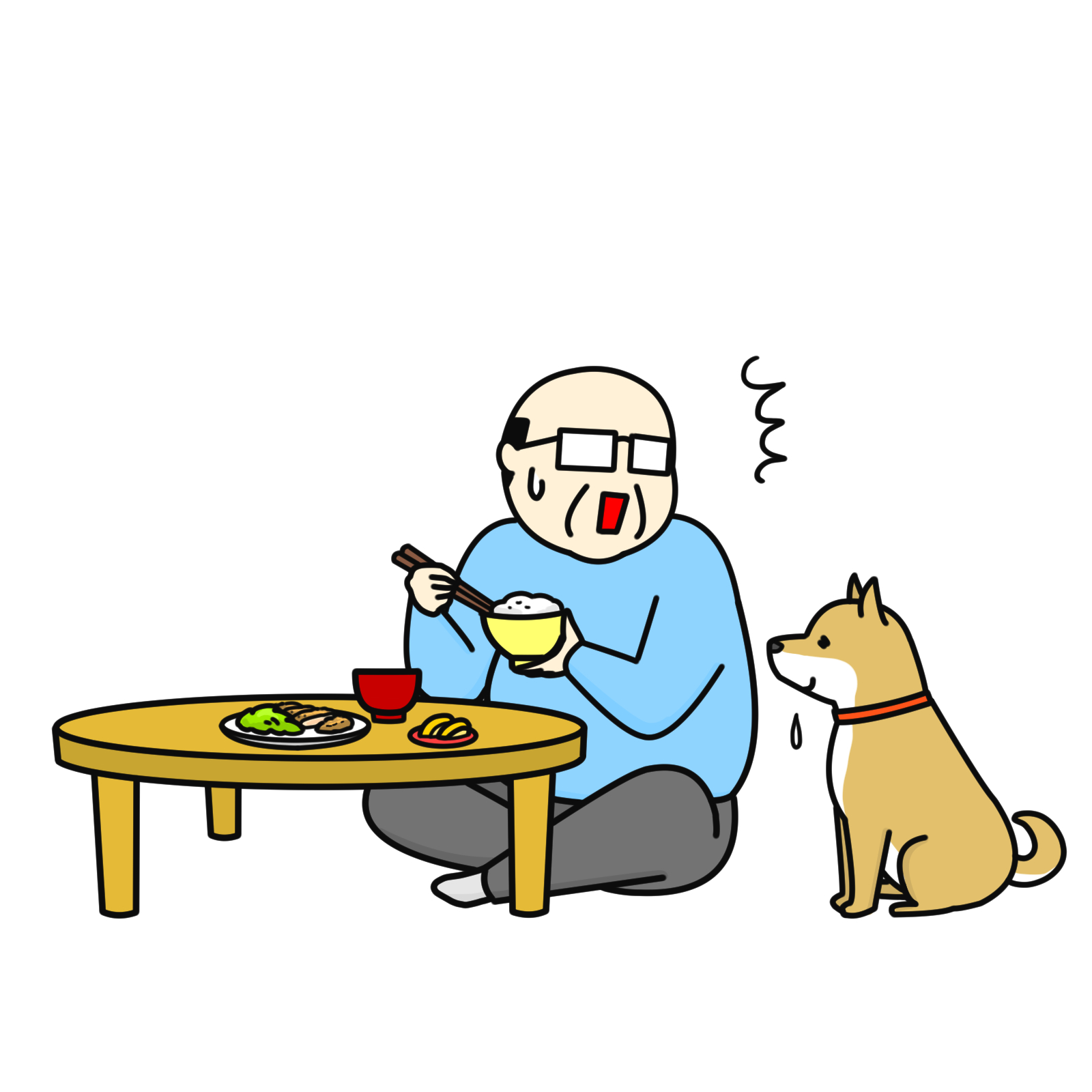

参考画像です

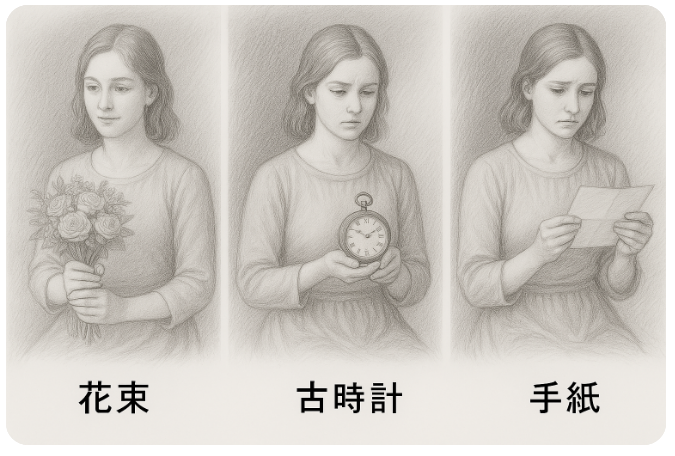

小道具を入れ替えて物語を変える

同じ人物を描き、手に持つ小道具を花束・古時計・手紙に変えて、それぞれ異なる感情を演出する。

参考画像です

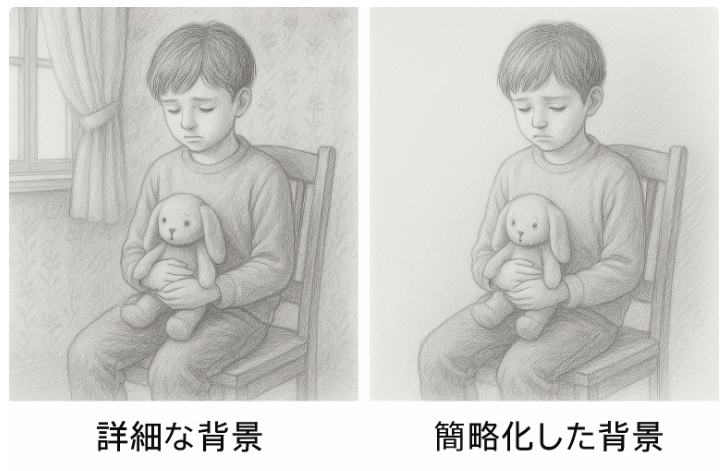

背景密度の変化による印象比較

同じ主題モチーフで、背景を細密に描いた場合と、簡略化した場合を描き比べ、物語の伝わり方を検証する。

参考画像です

まとめ

第3回個展出品作品 静かな夜Ⅲ 2023 F1o 鉛筆画 中山眞治

物語性を持たせたデッサンは、鉛筆画中級者の人の表現力を大きく広げます。

この記事でご紹介しました7つの演出方法は、それぞれが単独でも有効ですが、組み合わせることでより深い効果を発揮できるのです。

主題を際立たせる構図は、物語の骨格を作り、視線誘導や余白で観てくださる人を自然に物語の世界へ導きます。小道具は、時代や感情を暗示し、背景に物語の層を加えられます。

光と影は、時間や感情を操る重要な要素で、部分照明や影の描き分けで焦点を明確にします。背景描写は、世界観を固め、舞台の空気感を観てくださる人に伝えられるのです。

登場人物の表情や仕草は、感情を直接伝え、微細な変化が物語の深みを増します。色調と質感は、モノクロでありながら温度や感触を表し、構図のリズムは、静止画に時間の流れを感じさせられます。

これらを意識的に使い分ければ、作品は単なる写実を超え、感情と情景が交差する豊かな物語へと変化できるでしょう。

重要ポイントの整理

- 構図は、物語の骨格を作り、視線誘導や余白で観てくださる人を導く。

- 小道具で時代や感情を暗示し、背景描写で世界観を補強できる。

- 光と影で時間や感情を操り、焦点を際立たせられる。

- 表情と仕草で感情を直接伝え、人物像に奥行きを与えられる。

- 色調と質感で温度や触感を描き、場面の空気を強調できる。

- 構図のリズムで、時間の流れや展開を感じさせられる。

- 各技法は単独でも有効だが、組み合わせることで効果が倍増する。

これらの技法を練習し、作品ごとに適切な組み合わせを見つけることが、観てくださる人を物語の中に引き込むための鍵となるのです。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-485x673.png)

鉛筆画中級者の人にとって、この構図設計の習熟は、単なる描写から物語の表現への飛躍に不可欠なステップとなるでしょう。