こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

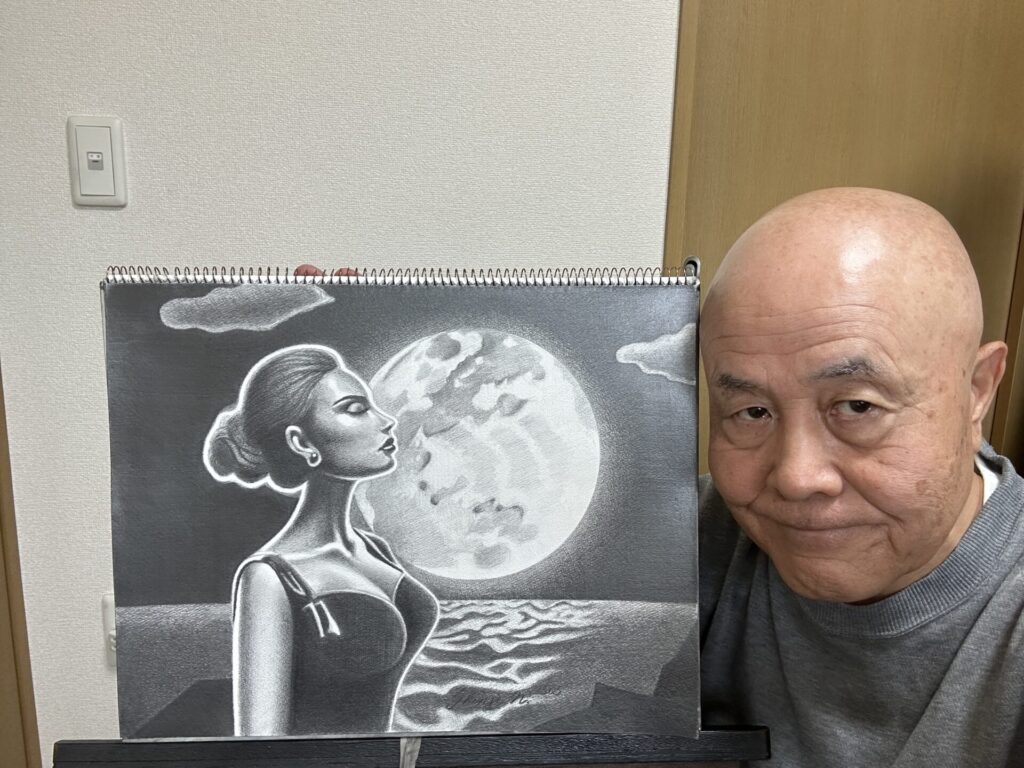

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅳ」と共に

さて、鉛筆画を描き続けて中級者レベルに到達したものの、「自分自身にそれ以上の進歩が感じられない」と悩んでいませんか?

基礎的な技術は身についたとしても、表現力や構成力をさらに引き上げるには、より実践的で意図を持った練習が必要です。

この記事では、上級者を目指す鉛筆画中級者のために、実力を一段上に押し上げる7つの練習問題と3つの練習課題を厳選してご紹介します。

それぞれの問題には、観察力、構成力、質感表現力といった上級者に求められる要素を強化できる内容になっています。あなたの鉛筆画を、次のステージに導くヒントがきっと見つかるはずです。

尚、次の7つの章それぞれに、あなた自身がふさわしいと思うモチーフを検討して、練習していきましょう。また、それとは別に、8章では3つの練習課題を用意してあります。

それでは、早速どうぞ!

構図を自在に操るための応用スケッチの練習問題

鉛筆画中級者から上級者へと進むためには、「構図力」の強化が欠かせません。

鉛筆画中級者の人の多くは、モチーフを正確に描けるようになりますが、画面全体のバランスや見せ方までは意識が及ばないことも少なくありません。

この段階で必要なのは、スケッチを通じて構図を意図的に選び取る訓練です。観察して描くのではなく、「どう見せたいか」を考える構成思考が問われます。

本章では、作品をどのように見せるのかについて、スケッチを多用して、全体の構図や構成を選ぶ手法について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

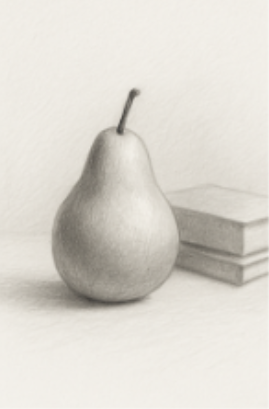

参考画像です→ 洋梨が左寄せで描かれており、構図バリエーションの一環を示しています。

鉛筆画中級者の人が構図を研究すべき理由

あなたは、今まで鉛筆画の制作を続けて来て、「毎回同じような画風になってしまう」「作品全体のまとまりが悪く感じる」「もっと見映えのする作品にしたい」と感じたことはありませんか?

構図とは、先人の築き上げてきた美の構成に裏打ちされた、バランス・緊張感・力強さ・躍動感などを伝えることができる技術です。

構図は、作者とすれば「作品の魅力をより一層引き出せる技術」である反面、観てくださる人からすれば「見映えのする作品」に仕上げるための、重要なノウハウと言えます。

見映えのする・構成内容のしっかりした作品を制作するためには、構図は必須です。また、どんなに上手に描けていても、構図の無い鉛筆画は作品とは呼べません。各種公募展へ出品を考えているのであればなおさらです。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

また、絵画は大きな視野の中の「切り取られた空間」という認識が必要であり、そのためにも、本来ある大きな空間へと続く仕掛けが必要になります。具体的には、作品の4隅をどのように扱うかということが重要です。

この件につきましても、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、ご覧になってください。この点については、認識の少ない人が多いのではないでしょうか。

3分割構図を使って画面設計力を磨く

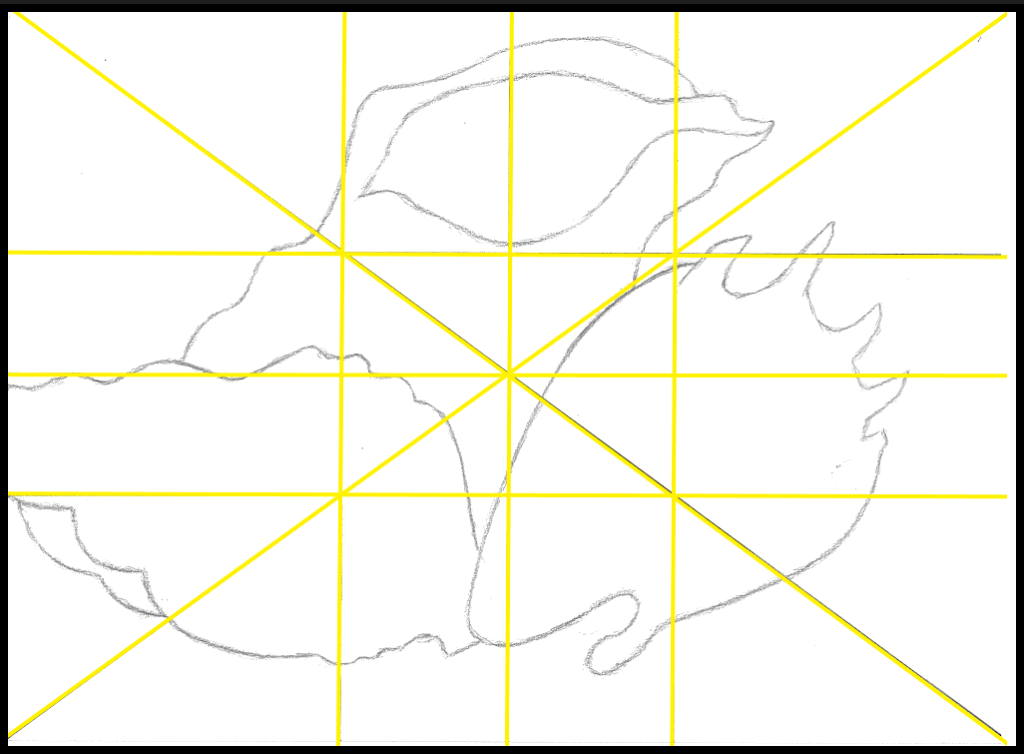

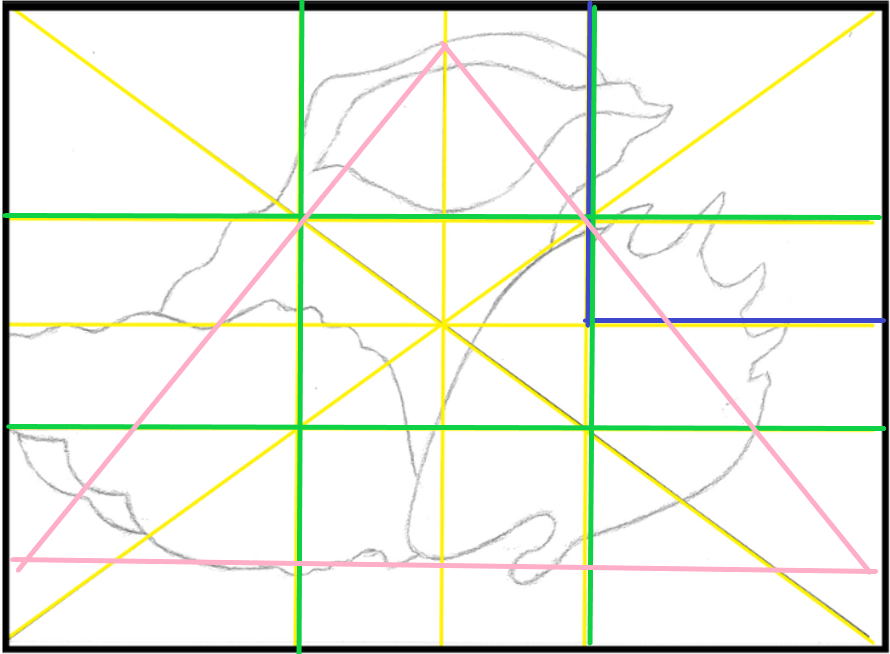

画面を縦横3分割し、交点や線上にモチーフを配置する練習を繰り返します。

同じモチーフでも、主役の配置が変わることで、印象を劇的に変化できることに気づくでしょう。

-220609-5.png)

尚、④と③は、画面縦横の2分割線であり、①と②は対角線です。これらの基本線全部で構成した画面に、それぞれの基本線を効果的に使って、全体を構成することに毎回配慮しましょう。

尚、3分割構図基本線では、⑤や⑥に主役や準主役を配置して、EFIJの交点を中心として、あなたの描こうとしているモチーフを中心に据えて描くということです。

次の作品では、3分割構図基本線を使った画面上で、モチーフ3個を使って「3角形の構図」を構成しています。

黄色の線:3分割構図基本線

- 緑色の線:3分割線

- 青色の線:「抜け(※)」に使うための線

- ピンク色の線:モチーフで3角を構成する線

※ 「抜け」とは、制作画面上に外部へつながる部分があると、観てくださる人の画面上での息苦しさを解消できる効果があります。

ミヒカリコオロギボラのある静物 2022 F4 鉛筆画 中山眞治

右寄せ・左寄せ・中央配置をそれぞれ描いてみることで、画面の緊張感や安定感の違いを体感できます。

視線の動きをコントロールする意識を養う

観てくださる人が作品を観たときに、どこに最初に目を留め、どのように視線が移動していくのかを考えます。

モチーフの向きや余白、明暗の配置などで視線を誘導できるようになれると、作品にドラマ性が生まれます。

この意識は、上級者に欠かせない演出力の一部です。次の作品では、作品を観た瞬間に、画面上道路の突き当りまで、一気に視線を誘導しています。

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

主役と副要素の関係を調整する

遠い約束Ⅰ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

主役となるモチーフを明確に設定したうえで、背景や副要素との距離感・大きさ・コントラスト(明暗差)を調整して描きます。

これにより、画面に奥行きや物語性が生まれるのです。

主役のモチーフの存在感が強調できるように、脇役のトーンや輪郭を控えめに処理する工夫も必要です。そして、我々人間の目は、細かい柄や模様に注意を奪われる習性があります。

そこで、主役や準主役のモチーフにはしっかりと細密描写を施して、それ以外の脇役のモチーフに、実際には柄や模様があったとしても、それらを省略・簡略して描くことで、主役を引き立てられます。

あるいは、全体に細密描写を程したい場合には、主役や準主役にはしっかりと「ハイライト」を入れて、それ以外のモチーフには「ハイライトを抑えて描く」ことで、主役や準主役が引き立てられるのです。

複数の構図案を描いて比較する

スズラン 2021 F1 鉛筆画 中山眞治

同じ題材を複数の構図でエスキース(下絵)にして、それぞれの印象を比較します。

描いた後に、第三者にどの構図が魅力的に観えるかを尋ねてみるのも効果的です。

自身の視点と第三者の視点の違いを知ることは、表現力の幅を広げる第一歩となります。構図の応用スケッチ訓練では、画面構成における大切なプロセスになります。

ただ描くのではなく「どう見せるか」を常に考えながら制作することで、構図に意図と説得力が加わり、鉛筆画の完成度は格段に向上できるでしょう。

明暗で空間を演出するシェーディング(陰影技法)の練習問題

鉛筆画において明暗の扱いは、単に陰影をつけるだけでなく、空間の奥行きや空気感、立体感を生み出す重要な要素です。

鉛筆画中級者の人が、上級者を目指すうえで、最も注力すべき分野の一つがこのシェーディングです。

本章では、光源を理解し、形に沿った陰影を適切に描写することで、作品に説得力が生まれる点について解説します。

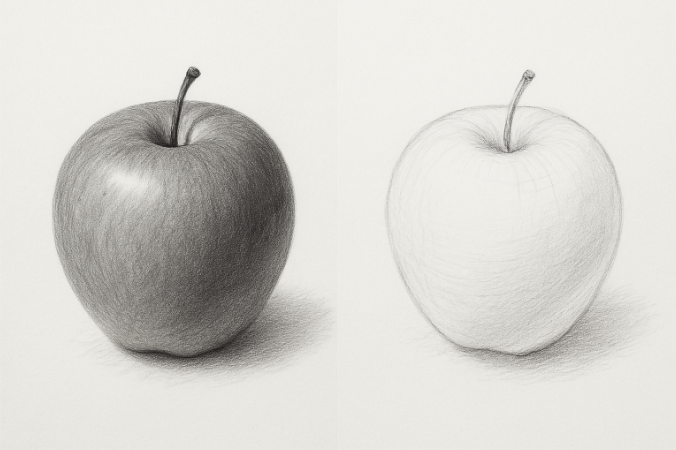

参考画像です→ 明暗のコントラストが強調され、陰影による立体感が際立つ構成です。

一方向からの光を意識して描く

-3.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 鉛筆画 中山眞治

まずは単一の光源を設定し、その方向からの明暗を徹底的に練習します。

光が当たる面は明るく、陰になる面は徐々に濃くすることで、モチーフの丸みや厚みが表現できます。

複雑なモチーフではなく、シンプルな球体や立方体から始めて、光の当たり方と影の落ち方(角度・長さ・濃さ・かすれ具合)を体感的に理解しましょう。

もっと具体的説明すれば、あなたの自宅のデスクの上に黒い下敷きを敷いて、その上に制作するモチーフを置きましょう。

そして、デスクの上の自在に動く照明を斜め上からモチーフに当てて、部屋の明かりを消しましょう。一方向の光が、はっきりと確認できて、描きやすい状態が作れます。

そのまま描いても良いのですが、画像にしておけば、その後部屋の明かりをつけても描きやすいですし、パソコン上で拡大できれば色々と特長も観察できます。

下敷き時写り込んだ影も描ければ、素晴らしい景色になります。^^

トーンの幅を最大限に使い分ける

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画では、白から黒までの幅広いトーンを活用することが求められます。

鉛筆画中級者の人の多くは、グレーの範囲内で描いてしまいがちですが、思い切って暗い部分を黒く描き切ることで、明るい部分がより強調できて、画面にコントラスト(明暗差)が生まれます。

この差異こそが立体感の鍵になります。

背景との明暗差でモチーフを際立たせる

モチーフそのものの、シェーディング(陰影技法)だけでなく、背景や遠景との明暗差を利用することも空間演出の大きなポイントです。

背景や遠景をあえて暗く処理し、モチーフの明るい部分を際立たせることで、前後関係が明確になります。

これは、作品に視覚的な奥行きを与えるテクニックとして、上級者に不可欠です。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 トルコ桔梗Ⅰ 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

グラデーションの滑らかさを意識する

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

明暗の移り変わりが不自然な場合には、立体感は一気に失われます。

鉛筆の動かし方や重ね方を工夫し、なめらかにトーンが変化するように練習を重ねましょう。

滑らかなグラデーションは、質感の表現にも大きく影響を与え、写実的な描写を可能にします。

明暗による空間表現は、単なる陰影描写ではなく、形状・質感・空気感を伝えるための重要な鍵です。

鉛筆画中級者から脱却するためには、光と影の現象を理解し、トーンを効果的に使いこなす能力が求められます。

明暗が描けるようになることで、観てくださる人の目を自然と誘導する構図が可能になり、画面全体の完成度が一段と高まるのです。

光と影を味方につけることが、鉛筆画を真に表現力豊かな作品へと昇華させるステップといえます。

質感を描き分けるためのテーマ別スケッチの練習問題

鉛筆画の上級者に共通する特徴のひとつが、異なる素材の質感を見事に描き分けている点です。

鉛筆画中級者から脱却するためには、表面の手触りや光の反射の違いを、線とトーンで再現する力が求められます。

質感表現の習得は、一朝一夕では身につきませんが、テーマ別にスケッチを繰り返すことで確実に上達できるのです。

本章では、質感の描き分け方について解説します。

参考画像です→ 手前と奥に異なる梨の質感表現があり、素材の差異を表現しています。

ガラスや金属など反射する素材の描写

ガラスや金属は光の反射が強く、描写に苦手意識を持つ中級者も少なくありません。

反射によってできる強いハイライトや、背景の映り込みを注意深く観察し、コントラスト(明暗差)を明確にすることがポイントです。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

白く抜く部分と、黒く塗り込む部分のバランスを取ることで、リアリティー(現実性)のある質感が生まれます。

布や紙など柔らかい素材の描写

柔らかい素材は、繊細なシワやたわみの表現が重要です。

輪郭を強く描きすぎず、線と面の切り替えを曖昧にしながら、柔らかさや温かみを伝えます。次の作品の着衣を参照してください。

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

とくに、グラデーション(階調)のなだらかさと、トーンの強弱が質感表現の決め手になります。シワの流れに沿って線を動かすことも有効です。

木や石など自然素材の描写

自然素材は、表面の凹凸や不規則な模様が特徴です。

細かいテクスチャー(質感)を忠実に再現するためには、短い線の重なりや点描を活用すると効果的です。

また、同じモチーフでも乾いた木、湿った石など、状態によって質感が変わることを意識して描くことで、表現の幅が広がります。次の作品を参照してください。

誕生2022 F10 鉛筆画 中山眞治

同一モチーフ内での複合質感の表現

たとえば「スニーカー」を描く場合、布地、ゴム、金属のパーツなど、異なる素材が混在しています。

それぞれの質感を描き分けながら、ひとつのモチーフとして統一感を保つ訓練は、描写力を総合的に底上げする絶好の機会です。複合質感をまとめ上げる力は、上級者の証なのです。

質感表現は観察力・描写力・表現力のすべてを要する難易度の高いスキルです。しかし、テーマ別に分けて訓練することで、それぞれの特徴を体系的に理解できるようになります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 家族の肖像 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

日々のスケッチで、意識的に質感を描き分けることを繰り返すうちに、モチーフへの理解が深まり、表現の説得力が格段に増していくでしょう。

単に「形を写す」段階から、「存在感を描く」段階へと進むためには、質感の描き分けは避けて通れない道です。

観察眼を磨くためのクロッキーの練習問題

鉛筆画中級者の人が、上級者にステップアップするうえで不可欠なのが、「観察力の深化」です。

表面的な形だけでなく、構造、バランス、重心、動きなど、モチーフの本質的な特性を捉える力が求められます。

そのための最適な訓練が、クロッキーです。短時間でモチーフの要点をとらえるクロッキーは、描写力だけでなく、観る力そのものを養う手段でもあります。

本章では、クロッキーによる、短時間でのモチーフの捉え方を解説します。

参考画像です→ シンプルなモチーフで、素早く形をとるクロッキー的描写を意識した構成です。

制限時間を設けた連続クロッキー

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

時間を5分、3分、1分と、タイマーなどで短く設定し、連続してモチーフを描く練習を行います。

時間が限られていることで、自然と重要な形や動きを優先的に観察するようになれるのです。

描き込みよりも、捉え方に重点を置くことで、構造の理解が深まります。

尚、この場合のコツは、4Bなどの柔らかい鉛筆を、人指し指・中指・親指で、優しく軽くつまむように持ち、いちいち描いては消しをしないで、複数の線で一気に描き進むようにすることです。

仕上がり時に、「練り消しゴム」で不要な線を整理する程度で良いのです。

モチーフの軸とバランスに注目する

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

人物や動物、植物など、形が複雑なものを描く際には、まずモチーフの「軸」や「重心」を捉えることが大切です。

たとえば、立っている人物なら背骨のライン、花なら茎の傾きが軸となります。

軸を意識することで、全体の安定感が生まれ、自然なプロポーションで描けるようになれます。

動きや流れを優先してとらえる

第1回個展出品作品 風神 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

静物であっても、モチーフには視覚的な「動き」が存在します。

葉の重なり方、布のたわみ、体のねじれなど、目線を誘導する要素を捉えることがクロッキーの目的です。

すべてを正確に写すのではなく、最も大事な印象を線で表す訓練が、表現の幅を広げてくれます。

描いた後に必ず見直しと振り返りを行う

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

クロッキーを描き終えた後には、描いたものを客観的に分析することが重要です。

バランスが崩れていないか、形の動きは自然か、自身が何を捉えたかったのかを確認します。

この振り返りを通じて、観察の癖や不足している視点が明確になり、次のクロッキーに活かすことができます。クロッキーは「観る力」と「捉える力」を短時間で集中的に鍛える実践的な方法です。

正確な描写にこだわる鉛筆画中級者の人にとっては、あえて粗く速く描くクロッキーが新鮮な刺激となり、視点を変えるきっかけにもなります。

この練習を繰り返すことで、自然と観察に対する理解が深まり、上級者に必要な描写の芯が育っていくのです。

毎日のルーティンに取り入れることで、鉛筆画の精度と感度が確実に上昇するでしょう。

仕上げ力を高めるための完成模写トレーニングの練習問題

鉛筆画において、完成度の高さは技術の集大成です。

鉛筆画中級者の人が上級者に進む際には、構図、明暗、質感、描写精度などあらゆる要素を統合して、作品を「仕上げる力」が求められます。

その力を磨く最良の手段のひとつが、完成された作品の模写です。とくに、プロの鉛筆画作品を選んで丁寧に模写することで、自身にはない視点や手法を体感しながら習得できます。

本章では、他の鉛筆画を模写することで得られる、さまざまな利点について解説します。

参考画像です→ 梨と布という複数の要素を丁寧に描写し、完成までの描き込みを表しています。

優れた鉛筆画作品を選んで模写する

F10-1996☆-3.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

模写対象には、構成、陰影、描写力に優れた完成作品を選ぶことが重要です。

美術館や画集、ネット上に公開されている高品質な鉛筆画を参考に、できる限り原寸大に近いサイズで模写を行います。

作品の完成度が高いほど、模写によって得られる学びも大きくなるのです。

描写の順序と構成手順を観察する

-F10-1996☆-3.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

模写の際には、ただ同じ形を追うのではなく、原作がどのように構図を組み、明暗を配置し、質感を描き分けているかを分析する視点が不可欠です。

どの部分から描き始め、どう仕上げているかを観察することで、自身の制作にも応用できる構築力が身につきます。

因みに、鉛筆画の制作の際の手順として、描写するモチーフ全体の輪郭を取りましたら、一旦休憩をはさんで、改めて2~3メートル離れたところからも「点検}しましょう。

筆者の場合には、30年以上もその「点検」を欠かしていませんが、毎回2~3ヶ所の修整点が見つかります。

このひと手間は重要で、もしも一気に描き進んでしまった場合には、途中から大きく修整するとなると画面が汚れてしまうからです。

また、その後は、一番濃いトーンのところから描き始めて、徐々に明るいところを描いて行くようにしましょう。

逆に、明るいところから濃いところへと描き進んだ場合には、あなたの手持ちの一番濃いトーンでも足りないということが起こってしまうこともあるのです。

完成度にこだわって模写をやり切る

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

模写は途中で止めず、細部まで描き切ることを徹底しましょう。

仕上げの段階でトーンを整えたり、エッジ(輪郭線)を調整(近景でははっきり濃く、遠くになるに従って弱く)したりすることで、画面の遠近感が高まります。

完成まで仕上げることは、集中力や粘り強さを養うだけでなく、自身の「完成」の基準を引き上げる効果にもなるのです。

模写後に比較・検証・改善を行う

第1回個展出品作品 サンドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

完成した模写と、元の作品を並べて観比べ、何が足りなかったか、どこが再現できたかを客観的に分析します。

このプロセスを通して、自身の観察力や表現技術の強みと弱みが観えてくるのです。

また、複数回模写を行うことで、同じモチーフでも、解釈や仕上げ方が変わってくる経験値を蓄積できます。

模写は単なる真似ではなく、他者の技術や構成力を実地で吸収する「学びの場」です。とくに、完成まで描き切ることで、仕上げに必要な細かな調整力や画面全体の統一感を養うことができるでしょう。

鉛筆画中級者の人にとっては、自身の癖や限界を知り、それを超える突破口として大変有効な練習方法です。

鉛筆画上級者に必要な作品全体を見渡す力と、最後までやり切る集中力が、この模写訓練によって身につきます。

複数モチーフを組み合わせて構成力を鍛える練習問題

鉛筆画中級者の人が上級者へと成長するためには、単一モチーフの描写力だけでなく、複数のモチーフを画面内でどう整理し、構成するかという高度な画面設計力が求められます。

本章では、この訓練では、形や質感の異なる複数のモチーフを一つの画面に収め、視覚的なバランスと、物語性のある構図を作り出す力を養える点について解説しましょう。

参考画像です→ 複数のモチーフを組み合わせて、構成力を鍛えるための練習問題です。

異なる性質のモチーフを意図的に組み合わせる

たとえば、硬質な金属のポット、柔らかい布、自然な木の実といったように、質感・形状・サイズの異なるモチーフを3つほど選び、それらを画面内にどのように配置すれば調和するかを考えます。

選択そのものが構図の第一歩となり、バリエーションの幅を広げる訓練になります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

主役や準主役と脇役の役割を明確に設定する

構成内に複数のモチーフを配置する際には、どれが主役かを決め、それ以外を脇役として扱うように意識します。

主役や準主役には、強いコントラストや明瞭な輪郭を用い、脇役はあえて描写を抑えることで、自然と視線が誘導されるようなバランスを目指します。

次の作品では、画面左下の角から出発して、画面右上の角へ到達する斜線と、黄金分割(※)を使った構図で展開していますが、画面左下角にはよく観えていませんが、今まさに地面を割って出ようとしている植物の芽があります。

-220609-1.png)

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

その次には、地面から出たばかりの植物の芽、さらに主役となる植物の芽を配置して、3つのモチーフを使った「リズム」を使いながら、主役の背後には死の象徴である「枯葉」も置いて生と死の対比も行っているのです。

さらには、画面右端の「タバコの吸い殻」も手伝って、観てくださる人の視線を画面右上の角へ導いています。

※ 黄金分割とは、画面の上下左右の実寸に対して、÷1.618で得られた寸法で画面を分割することです。

画面全体での重心と余白を意識する

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅡ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

モチーフの配置において、物理的な左右のバランスだけでなく、視覚的な「重さ」のバランスも考慮します。

密集と余白の割合、モチーフ間の距離、視線の動きなどを考慮して、全体として安定感のある構成を作ることが求められます。

この感覚は、作品の完成度を左右する重要な要素です。

複数構成案のスケッチから比較・選定する

第1回個展出品作品 ペンギン 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

いきなり本制作の画面で描くのではなく、構成案を複数描き比べて印象を比較することが重要です。

エスキースを3~5案ほど描き、それぞれに対して評価と改善を行い、最も魅力的なものを選んで本制作に進む流れを習慣化することで、構成の引き出しが増えていきます。

複数モチーフを扱う構成練習は、単なる描写力にとどまらず、画面設計・視線誘導・ストーリー性といった総合的な構成力を育むトレーニングです。

鉛筆画中級者の人が陥りがちな、「ただ並べただけ」の画面から脱し、意図ある配置を目指すことで、作品に説得力と深みが加わります。

鉛筆画上級者の作品には必ずある「構成の意志」を、練習の段階から育んでいきましょう。

自己作品の見直しと第三者視点での評価を取り入れる練習問題

鉛筆画中級者の人が上級者へと成長するためには、描く力を高めるだけでなく、「観る力」も育てていく必要があります。

その中でも、自身の描いた作品を客観的に観直す力、そして第三者からの評価を積極的に受け入れる姿勢は、表現の精度と幅を高めるうえで非常に重要です。

本章では、この練習が、自己分析と第三者からのフィードバックの両方を活用して、完成度を客観的に引き上げる力を養う点について解説します。

参考画像です→自己作品の見直しを行い、完成度を高めていきます。

描き終えた作品を時間を置いて観直す

-1-1.png)

第1回個展出品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

作品を完成させた直後は、描いた本人の目は、今まで描いていた作品に慣れてしまっていて、客観的な評価が難しくなります。

数時間〜数日後にあらためて作品を見返すことで、当初気づかなかったバランスの偏りや明暗の甘さ、構図のまとまりの不自然さが観えてくるのです。

この時間差による冷静になった視点が、自己評価の精度を高めてくれます。

チェックリストによる自己診断を行う

第1回個展出品作品 兄弟 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

構図・トーン・質感・視線誘導・背景や遠景との関係など、いくつかの評価項目を用意し、それぞれの観点で自己診断を行います。

評価項目をルーティン化することで、作品の完成度を多角的に把握できるようになり、改善すべきポイントが明確になります。

感覚ではなく、言語化による分析が効果的です。

第三者に感想・評価を依頼する

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

家族・友人・絵画教室の講師・SNSのフォロワーなど、第三者に感想を求めることも有効です。

プロでなくても、「観やすい」「暗く感じる」「どこを見ていいか迷う」といった率直な意見は、自身の中にはない視点を気づかせてくれます。

第三者からの視点を受け入れることは、作品の伝達力を高めるうえで不可欠です。

評価をもとに再制作または部分修整を試みる

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

フィードバックを受けて終わるのではなく、指摘された点をもとに同じモチーフで再制作したり、該当箇所を修整することで、表現の改善を体感的に学べます。

反復と修整を通じて得られる経験は、次の制作に確実に活かされる知識と技術となるのです。

自己作品の見直しと第三者視点の取り入れは、自身の殻を破るきっかけになります。描くだけでは得られない「自身の作品を観る力」は、上級者に共通する重要な能力になります。

冷静な分析・第三者からの視点・それをもとにした改善のサイクルを繰り返すことで、作品の完成度と伝わりやすさが飛躍的に向上できるでしょう。

これは、技術的な練習と同じくらい価値のあるトレーニングです。

練習課題(鉛筆画中級者の人が上級者を目指すための3課題)

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章でも、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画は練習しただけ上達できますので、是非取り組んでみてください。

課題①:同一モチーフを3分割構図で3パターン描き分ける

同じ静物モチーフ(例:花瓶・果物・本など)を用いて、縦横3分割構図の「左寄せ・中央・右寄せ」の3パターンでスケッチします。

それぞれの印象の違いを比較しながら、画面構成力と視線誘導の効果を体感することが目的です。下の画像を当てはめて考えてください。

-220609-6.png)

参考画像です

課題②:異素材モチーフの質感をテーマ別にスケッチ

「金属・布・木材」など、異なる質感を持つモチーフを1つずつ選び、それぞれをA4サイズで1点ずつ描写します。

光の反射、柔らかさ、凹凸などの再現を通じて、描き分ける力を養います。

参考画像です

課題③:プロの鉛筆画作品を選び、構図・陰影・仕上げを真似て模写

自身が目標とする鉛筆画作品を1点選び、A4サイズで完成まで模写します。

描写の順序、明暗の付け方、質感の処理を細かく観察し、画面全体を仕上げる力と集中力を鍛えることが狙いです。

参考画像です

まとめ

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画中級者の人が、上級者を目指す過程では、技術の深さと幅を両立させるための意識的な練習が不可欠です。

この記事でご紹介しました、7つの練習問題や3つの練習課題は、それぞれがスキルセットを育てる構成となっており、継続して取り組むことで作品の完成度が格段に高まります。

以下に、各課題の要点を再確認しつつ、総合的な振り返りを行います。

- 構図を自在に操る応用スケッチの練習問題

3分割構図や視線誘導、主役や準主役と脇役の関係性を意識したスケッチによって、画面構成の柔軟性と意図性を高める力が養われます。 - 明暗で空間を演出するシェーディング(陰影技法)の練習問題

光源を理解し、トーンの幅を駆使して立体感と奥行きを生むことで、鉛筆画全体の空気感が豊かになります。 - 質感を描き分けるテーマ別スケッチの練習問題

金属・布・木材など異なる素材の描写を通じて、観てくださる人に「触れた感じが分かりそう」と思わせる質感表現の精度が磨かれます。 - 観察眼を鍛えるクロッキーの練習問題

短時間で形の本質を捉える訓練を通して、構造の把握力や動きの理解が深まり、表現の基盤となる観察力が強化されます。 - 仕上げ力を高める完成模写トレーニングの練習問題

他者の優れた作品を模写することで、構図の選び方、トーンの調整、仕上げの精度など、自作では得られない視点を吸収できます。 - 複数モチーフを使った画面の主従関係表現の練習問題

主役や準主役と副要素の視覚的な役割を調整することで、構成に明確なストーリー性と奥行きが加わります。 - 振り返りと第三者評価導入の練習問題

練習後の自己評価と、第三者からの意見を取り入れることで、表現の目的と観てくださる人の印象とのギャップを埋める考察が深まります。

鉛筆画上級者を目指すためには、単に「描く」ことの反復ではなく、「なぜこの描き方を選ぶのか」「どう伝えたいのか」という意図を持った訓練が重要です。

各練習問題や課題を繰り返すことで、観察力・構成力・描写力の3本柱がバランスよく鍛えられ、表現者としての深みが備わってきます。

焦らず、しかし確実に一歩ずつ取り組み、あなただけの鉛筆画表現を築いていきましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

F10-1996☆-2-150x150.png)

-F10-1996☆-1-485x665.png)

これは単なる技術練習ではなく、作品を演出するための重要な土台作りなのです。