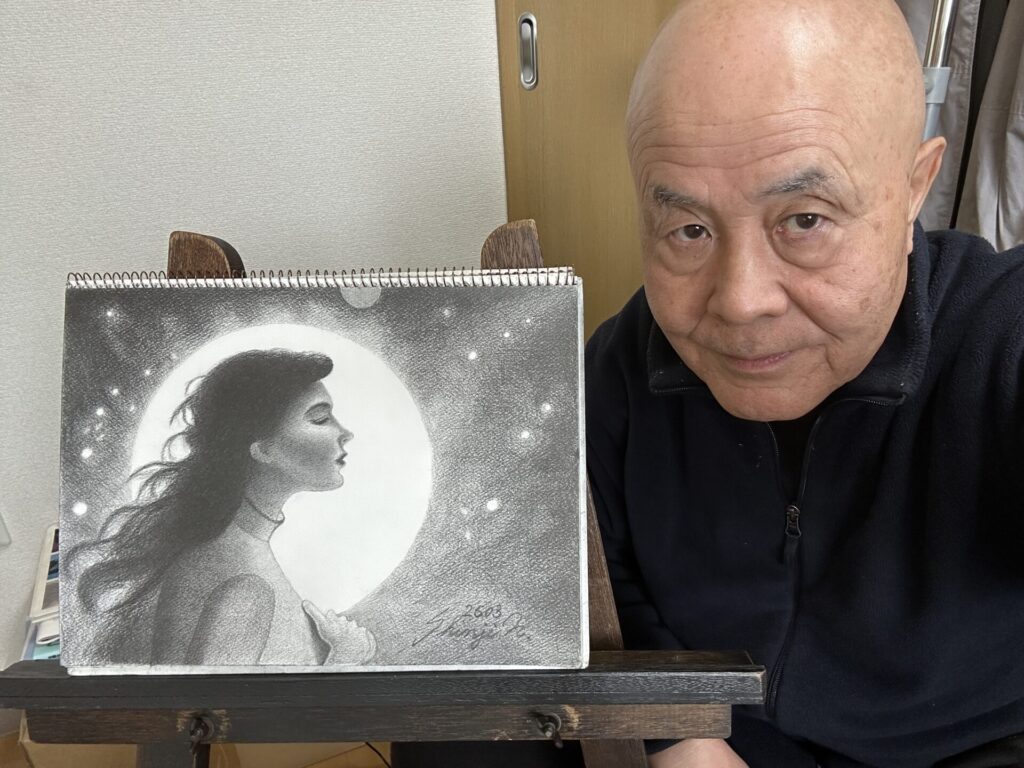

こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「月のあかりに濡れる夜Ⅱ」と共に

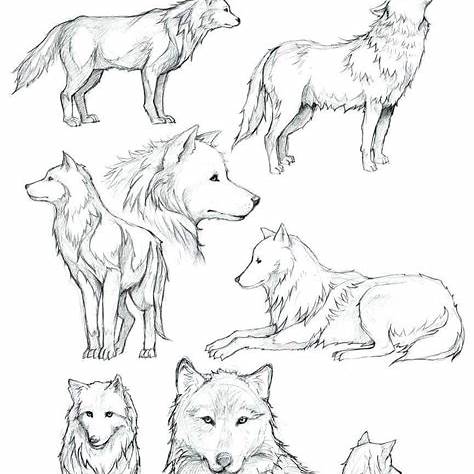

さて、狼の鉛筆画は、その鋭い眼差しや毛並み、力強い骨格が魅力ですが、初心者の人には難易度が高く感じられがちです。

そこで、この記事では、初心者の人でも段階的に挑戦できる「リアルな狼を描くための練習課題5選」を厳選して紹介します。

目や顔の表情から、全身のポーズ、毛の流れの表現方法まで、実践的な練習が詰まっていますのでお役立ていただけるはずです。

基本から応用まで学べる内容なので、まずは1つずつ取り組み、リアルな狼の表現力を高めていきましょう。

それでは、早速どうぞ!

狼の正面顔を描くための基礎練習

狼を描く第一歩として、正面顔のデッサンは最適です。輪郭・目・鼻・口の位置関係を適切に把握することで、他の角度の描写にも応用が効くようになれます。

尚、大雑把な顔の輪郭を描いたうえで、最初は目を描いて行きましょう。目の位置に対して、顔の輪郭が適切でない場合には修整できますので、この時点でよく確認して調整を施します。

そして、続いて、鼻や口を描きますが、毛並みの描き方では、当初、一本一本描くのは難しいので、オススメは次の描き方です。

まず、しっかりと確認して顔が描けましたら、顔の脇やあごの下などへ、HBの優しく軽い縦横斜めの4方向からの線で面を埋めます。

描きにくい方向の線があった場合には、スケッチブックや紙側を90°回転させれば無理なく描き込めます。そして、そこへ「練り消しゴム」を練って、先端を鋭い形状にして「毛を描く」のです。

次の作品を参照してください。筆者は、そのように動物や人の毛並、静物(空き瓶及び空き缶や花などの光っている部分)を描いています。この描き方は大変楽です。^^

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

「練り消しゴム」で毛並みや光を「拭き取った」あとは、それぞれに必要なトーンを乗せていけば、完成へと進んでいけます。

本章では、申し上げた方法以外の、初心者の人でも取り組みやすい、正面顔の描き方を段階的に解説します。

同じ悩みを繰り返したくない方へ。

無料で受け取る(悩み解決のヒント) 原因を順番に分解し、判断基準から整える考え方をお届けします。

※メールアドレスのみで登録できます。

顔の輪郭はシンプルな図形で捉える

最初は複雑に考えず、楕円形や3角形で頭部のアウトラインを捉えましょう。

アタリ(※)線を薄く描いて、左右対称のバランスを整えるのがポイントです。耳の位置は目と鼻の中間付近から始めると自然に収まります。

※ アタリとは、大雑把な下描きのことです。

目・鼻・口の位置を三角構図で整理する

狼の目・鼻・口は、正三角形またはやや縦長の三角形の関係にあります。

まず目の位置を両端に取り、次に鼻の中心点をその下に配置します。口はそのさらに下に置き、口角の角度で感情をコントロールします。

顔の左右対称に注意して微調整する

下描き段階で、左右の目の大きさや高さ、耳の角度がずれていないかをこまめに確認しましょう。

中心線を引いて、そこから同じ距離感で配置する意識を持つと、全体の安定感が出てきます。

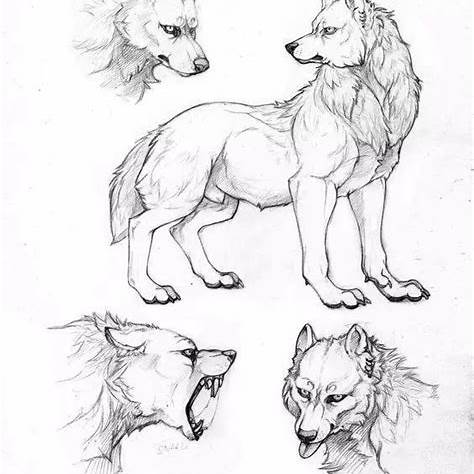

鋭い眼光を表現するための目の描き方

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

狼の存在感を際立たせる最大のポイントは「目」にあります。

瞳に生命力を感じさせることで、絵全体の印象も格段に引き締まります。

本章では、初心者の人がつまずきやすい「鋭さ」や「リアルさ」を出すための描き方を段階的に解説します。

目の形は横向きのアーモンド型を意識する

狼の目は、人間よりもつり上がったアーモンド型に近く、角度によって印象が大きく変わります。

基本は、細く引き締まった形をベースにし、まぶたのラインを鋭く意識すると、狼特有の迫力が出やすくなります。

瞳の中に光源を取り入れて生命感を出す

瞳の中心を真っ黒に塗りつぶすのではなく、光が当たる位置に小さなハイライトを残すことで、眼球に立体感と生気が生まれます。先ほども掲示しましたが、改めて次の作品を参照してください。

光源の位置を考慮し、ハイライトの位置とサイズを左右の目で揃えることが大切です。

目元周辺の影で立体感と鋭さを演出する

目の下やまぶたの上に軽く影を入れることで、目の存在感が際立ちます。

さらに、眉間や目尻のしわをほんのり描くことで、より表情に緊張感や感情を含ませることができます。

力強い視線を作るにはこの陰影が欠かせません。

狼の目はただの器官ではなく、感情と野性を伝える大切なパーツです。丁寧に観察し、少しずつ描写の深みを増していくことで、鋭く光る眼差しを持つ狼の姿が、自然に完成していくでしょう。

毛並みの質感を出すためのストローク練習

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅡ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

狼の特徴である毛並みを描き分けるには、鉛筆のストローク(※)によって長さ・流れ・密度を丁寧に表現する必要があります。単なる線の重なりではなく、質感の再現が重要です。

筆者のオススメは、前述していますように、HBで淡くトーンを塗った面を「練り消しゴム」を使った描き方ですが、それ以外にも描き方は当然ありますので、紹介して行きます。

本章では、初心者の人でも取り組みやすい練習方法を紹介します。

※ ストロークとは、鉛筆で画面に対して、大きく腕を振るように動かすことで描かれる線や面を指します。

える考え方をお届けします。

※メールアドレスのみで登録できます。

毛の流れをパーツごとに分けて観察する

まずは顔・首・背中・足など、体の部位ごとに毛の生える方向を意識しましょう。

たとえば顔の毛は目元から外側に流れ、首元は下へ、背中は後方へと流れます。

方向を正確に捉えることが、自然な毛並み表現への第一歩です。

鉛筆の角度と筆圧を使い分けて強弱をつける

毛並みを立体的に見せるためには、線に強弱をつける必要があります。

鉛筆を寝かせて広い面で描く部分と、立てて鋭く描く部分を使い分けましょう。

また、濃い部分は筆圧を強め、薄い部分は軽く描くとメリハリが出ます。

重ね描きで奥行きと層の深さを表現する

毛を1本1本描くのではなく、層として描く意識が大切です。

まずは薄く全体の毛の流れを描いた後、部分的に毛束を重ねていきましょう。

これにより、奥行きと量感が加わり、単調にならない毛並みに仕上がります。

毛並みの表現は、狼の生命感や存在感に直結する大事な要素です。繰り返し描写練習をすることで、単なる線ではなく、本物の質感に近づいていくことが実感できるはずです。

咆哮する狼の口元を描くポイント

第2回個展出品作品 寂夜 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

狼が咆哮する瞬間の口元は、迫力と躍動感を表現する重要な部位です。

歯や舌、口周りの筋肉の動きなど、細部の構造を理解して描写することで、画面に迫力を生み出すことができます。

本章では、以下の3つのポイントを意識して描き進めてみましょう。

開いた口の形を立体的に捉える

咆哮する口は縦にわずかに開かれます。この場合、大きく全開に口を開けることは少ないです。

上あごと下あごの厚みを意識し、奥行きを感じさせる線の重なりを丁寧に描くと、自然に見えます。

歯と舌の配置を正確に描く

狼の歯は鋭く均等に並び、特に犬歯が目立ちます。歯列を描くときは、奥に行くほど小さく描くと遠近感が出ます。

舌は中央やや奥に位置し、口の中の空間を埋める役割を持ちますが、咆哮の際には見えることはほとんどありません。明るい部分と影の差を意識すると立体感が増します。

口元の筋肉と皺で表情を強調する

咆哮の際は唇の周辺が引き上げられ、鼻の横にしわが寄ることもあります。

この筋肉の動きを軽く陰影で示すと、単なる開いた口ではなく感情が伝わる口元になります。上唇の縁のカーブや、鼻筋の動きも丁寧に観察しましょう。

口元は、狼の感情やエネルギーを視覚的に伝える鍵となります。迫力ある咆哮を表現するには、形だけでなく内側の構造や動きに注目することが成功への近道です。

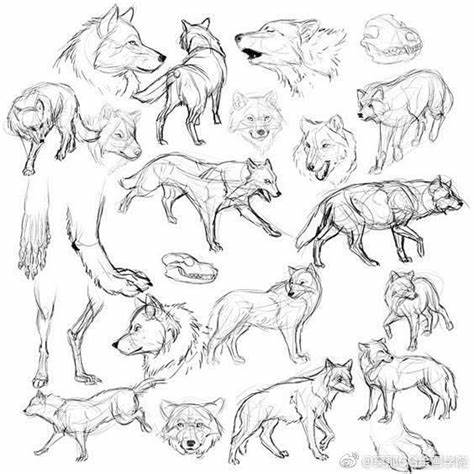

全身ポーズで構図とバランス感覚を磨こう

狼の全身を描くには、顔や毛並みだけでなく、骨格や重心、動きの流れといった総合的な観察力と描写力が必要になります。

本章では、初心者の人がつまずきやすい「構図」と「バランス」に注目し、描きやすい方法を順を追って解説します。

骨格のアタリをシンプルな図形で描く

最初は、棒人間のように、狼の胴体・脚・頭をシンプルな図形で構成します。

背骨のラインを中心に、肩と骨盤の位置、脚の関節を丸で示すと、動きや重心が分かりやすくなります。

この下描きが狂うと、全体のバランスが崩れますので、注意が必要です。

ポーズに動きを感じさせる流れを加える

構図に動きがあると、静止画でも狼が歩いている・立ち止まっている・吠えているなどの印象が強く残ります。

背骨のラインや首の角度、脚の配置にリズムを持たせて、画面内での流れを意識しましょう。

画面全体の余白と視線誘導を調整する

構図を決める際には、描く範囲の中でどこに狼を配置するかが重要です。

画面中央に置くだけでなく、少し左や右に寄せて余白を生かすことで、視線の流れや緊張感が生まれます。背景を入れるときもバランスに注意しましょう。

画面上のどこにどのように配置することが、効果を生むかということについては、構図を知ることが重要になってきます。

構図については、この記事の最終部分に関連記事「初心者でも簡単!プロが教える鉛筆画の構図の取り方やコツとポイント」を掲載していますので、関心のある人は参照してください。

全身を描くことは難しそうに感じるかもしれませんが、構造を分解して考えれば決して難解ではありません。むしろ、全身ポーズを習得することで構図力と観察力が飛躍的に向上し、表現の幅も広がっていきます。

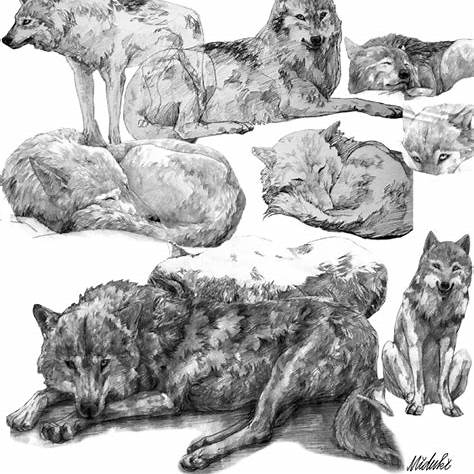

各練習課題に対応したモチーフ例

狼の表情は、たくさんありますが、特徴的な部分を把握できると、作品の完成度が高まりますし、制作速度を増すことができます。

本章では、練習するのに適した各項目を用意しました。是非試してみてください。

正面顔の基礎練習

真正面から撮影された狼の写真を使用し、顔の輪郭やパーツの配置を学びましょう。

鋭い眼光の表現

目元が強調されたクローズアップ写真を参考に、瞳の輝きやまぶたの形状を描写します。

毛並みの質感表現

毛の流れがわかりやすい側面からの写真を選び、ストロークの方向や重なりを練習します。

咆哮する口元の描写

口を開けて吠えている狼の写真を用いて、口の開き方や歯の配置、舌の位置を観察します。

全身ポーズと構図の練習

立っている、歩いている、座っているなど、さまざまなポーズの全身写真を使って、構図とバランスを学びます。

狼の特徴的な部分を把握できれば、制作はさほど難しくはありません。

全体のまとめ

リアルな狼を鉛筆画で描けるようになるには、単に模写するだけではなく、構造の理解・観察力・描写技術を段階的に高めることが重要です。

今回紹介しました5つの練習課題は、初心者がつまずきやすいポイントを整理し、無理なく画力を伸ばせるように構成しました。

特に、顔や毛並みといったディテール(詳細)に加えて、構図やポーズといった全体のバランスまで視野に入れることで、表現力に深みが生まれます。

以下に、各練習課題の要点を再確認しましょう。

- 正面顔の練習で、パーツの配置とバランスを学ぶ。

- 目の描き方で、狼特有の鋭い眼光をリアルに表現。

- 毛並みのストローク練習で、質感と流れの自然さを習得。

- 咆哮の口元描写で、筋肉や歯の構造理解を深める。

- 全身ポーズの構図で、重心や画面の構成力を養う。

これらの課題を一つずつ丁寧にこなすことで、基礎力と応用力が確実に身につきます。最初は時間がかかってもかまいません。

あなたの描いた狼が「生きているように見える」瞬間を目指して、日々の練習を積み重ねていきましょう。描くほどに見えてくる世界があります。それがあなたの表現力を支えてくれます。

これらのリソースを活用して、リアルな狼の鉛筆画を描くスキルを高めていってください。

今回の悩みを根本から整理したい方へ。

「なぜそうなるのか」を、順番に分解して解決する考え方をお届けします。

似ない・崩れる・進まないといった問題を、判断基準から見直せます。

※メールアドレスのみで登録できます。いつでも解除可能です。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-150x150.png)

正面顔の基礎を確実に押さえることで、顔全体の立体感や狼らしい雰囲気を捉えやすくなれます。この練習を重ねることで、後の表情の表現や角度の変化にも柔軟に対応できるようになれるでしょう。