こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、ペンギンは白と黒のシンプルな配色でありながら、形態の特徴や質感の差が明確で、鉛筆画やデッサンの学習に最適なモチーフです。

この記事では、構図の考え方、陰影の付け方、タッチによる質感表現まで、あらゆる段階を体系的に整理し、鉛筆画やデッサン初心者の人から中級者の人までが、確実に上達できる描き方をご紹介します。

また、観察のポイントや調子の作り方、練り消しゴムの扱い方など、制作を進めるうえで欠かせない実践的な技術も丁寧に解説しましょう。

あなたの作品に、立体感と魅力を与えるための総合的なガイドとして、ぜひ活用してください。

それでは、早速どうぞ!

ペンギンを描くための観察と構図の基礎

ペンギンを鉛筆画やデッサンで描く際には、最初の観察と構図(※)の検討が作品全体の完成度を左右します。

形態がシンプルに見えるモチーフほど、わずかな比率のズレが全体の印象を大きく崩してしまうため、描き始める前の準備段階がとても重要です。

とくに、ペンギンは白と黒が明確なため一見描きやすく思えますが、実際は体の厚み、頭部の角度、胸のカーブ、腹部から足へつながるラインなど、観察しなければ見落としやすい要素が多くあります。

本章では、焦らずに形全体をじっくり観察することが、確かな描写につながる点について解説しましょう。

※ 構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

同じ悩みを繰り返したくない方へ。

無料で受け取る(悩み解決のヒント) 原因を順番に分解し、判断基準から整える考え方をお届けします。

※メールアドレスのみで登録できます。

ペンギンの特徴を理解する観察方法

ペンギンの観察では、目・クチバシ・眼窩の位置関係、胸から腹に続く緩やかな曲線、背中の黒い部分の広がり方などをチェックしましょう。

その際には、写真をただ見るのではなく、体を立体的な塊として捉えるよう意識します。

肩から羽にかけての角度や、足の位置が中央寄りなのか、やや外側なのかも印象を左右するため、全体を俯瞰して構造を把握する姿勢が大切です。

構図の導入で意図を明確にする

作品の目的を最初に決めることは、構図作りの基礎です。

かわいらしさを強調したいのか、写実的な雰囲気を出したいのか、あるいは動きを表現したいのかで、制作画面上に据える位置や角度は変わります。

3分割構図を使えば躍動感が生まれ、中央に置けば静的な印象を与えられます。また、背景をどの程度描くかによっても、作品全体の印象は変化するのです。3分割構図とは、次の画像のような基本線を使って描く方法です。

-220608-3.png)

この制作画面上の⑤や⑥に、主題(主役や準主役、以下主題)であるペンギンを配置して、地平線を⑦の位置に据えれば大地の広がりを、⑧の位置にすれば空の広がりを表現できます。

そして、EFIJの主要な交点は、主題を引き立てられる位置になりますので、その部分はとくに大切に扱いましょう。具体的には、その交点がペンギンの顔の中心に来るように描くと印象を強めることができます。^^

また、対角線の①や②、及び縦横2分割線の③や④も上手に使って、作品の骨格と言える構図にあてはめていきましょう。

尚、ここで重要なことをお伝えしておきます。鉛筆画やデッサン初心者の人のありがちなことなのですが、見たままの状態にこだわるために、全体の構成がうまくいかないという壁です。

何が言いたいのかと言いますと、あなたが扱う構図に合わせて、見ている景色の中の主要な部分を、その構図に当てはめて描いて行きましょう。

そうすることによって、あなたの感性によって「引き立てたい主題」を強調できて、全体の構成も「見映えのする内容」に変更できるということです。

さらに、実際に見えているモチーフが、大きい・小さい・細い・太いと、いろいろあるでしょうが、「あなたの都合に合わせて大きさを変えればよい」ということになります。

これをデフォルメと呼んでいますが、具体的な例をあげれば、風景を描いているとした場合に、実際の風景には電柱や電線があった場合でも、それらを削除して描くことなどは、どのプロ画家もやっていることなのです。

それが「あなたの感性」を満足させられたり、「見映えを高める」手段になるのであれば、どんどん使いましょう。考えてみてください。構図に丁度会う景色など、あるはずがありませんよね。^^

デフォルメは、削除・省略・拡大・縮小・つけたしなど何でもありです。ただし、異様な見映えになってはいけません。どうです?楽になったでしょう!これは、動物・人物・静物などでも、共通している部分になります。

また、それならば構図を使ってどんな風にも描けるじゃないか!と、今あなたは「大きくひらめいた」のではありませんか?そして、どんどん描きたい意欲が出てきたはずです。^^

画面のバランスを取るための位置決め

ペンギンの輪郭を画面に配置する際は、上端や下端が切れないように注意しましょう。

とくに、足元は余白が少ないと窮屈に見えるため、構図の初期段階で余白を確保しておく必要があります。

輪郭は軽い線で描き、全体のバランスを確認しながら、必要に応じて修整します。大きさと位置は後から修整が難しいため、この段階で慎重に行うことが重要です。

制作意図と主題の存在感を整理する

作品の意図が定まっていないと、陰影やタッチの方向に統一感がなくなり、ペンギンが画面に埋もれてしまいます。

目線をどちらへ向けるのか、体の角度を正面にするのか斜めにするのか、羽を閉じるのか少し開くのかなど、主題の見せ方を明確にしましょう。

制作意図が明確になると、背景との明暗差のつけ方も判断しやすくなります。観察と構図の決定は、鉛筆画やデッサンにおける最も重要な基盤であり、ここが安定すれば後の工程は迷いなく進められます。

鉛筆画やデッサンで形態をとらえるための下描きの手順

ペンギンを鉛筆画やデッサンで描く際に、下描きは作品全体の印象を決定づける、極めて重要な工程です。

ペンギンは、丸みのある単純なシルエットに見えますが、実際は頭部の角度、胸から腹へのライン、背の傾き、足の位置、羽の角度など、見落としやすい形の特徴が複数あります。

下描きを曖昧にすると、後の工程で修整をしても形の違和感が残り、どれだけ陰影を丁寧に入れても説得力のある作品には仕上がりません。

本章では、全体を構造として理解しながら進めることが不可欠な点について解説します。

大きな輪郭をとらえる

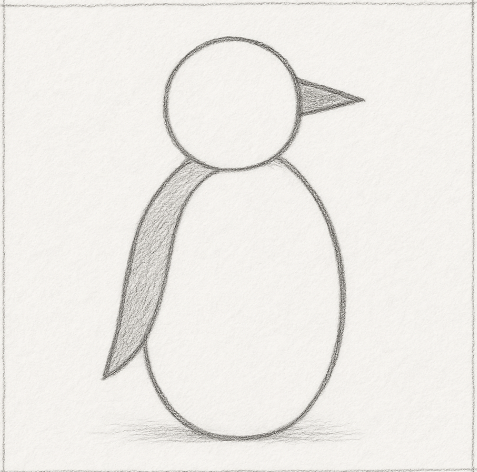

最初に取り組むのは、頭・胴体・足・羽などの大きな形をシンプルな図形に置き換えて描く方法です。

たとえば、頭は球体、胴体は楕円、羽は細長い三角形、足は短めの直方体などに捉えて描くと、複雑な形でも理解しやすくなれます。

尚、この段階で線を濃く描いてしまうと、修整が難しくなるため、軽いタッチで形を置き、全体のシルエットが自然に見えるか確認しましょう。

大きな形がずれると、その後の描写すべてが不自然になるため、この最初の工程が下描きの要となります。

比率と位置関係を確認する

続いて、頭と胴体、目とクチバシ、腹部と足などの比率や位置を細かく調整します。ペンギンの目は意外と高い位置にあり、胴体は円柱のように前後へ厚みを持っています。

こうした特徴を押さえずに進めると、幼い印象になりすぎたり、逆に細長く見えたりと、描きたいペンギンの姿から遠ざかってしまうのです。

とくに、目の位置は、ほんの数ミリのズレで印象が大きく変わるため、慎重に調整する必要があります。下描きの段階では仮の位置として薄く置き、後の工程で微調整できる余裕を残します。

白黒の境界線を計画する

ペンギンを描く際には、白と黒の境界線の位置は非常に重要です。この境界線は形態の特徴をそのまま表しているため、位置を誤るとシルエットが破綻したように見えてしまうのです。

背中の黒い部分の幅、腹部の白い部分の丸み、首元の境界の角度などをよく観察し、薄い線で位置を示しておきます。

この段階で境界線を決めておくと、陰影を入れる際に迷いがなくなり、後半の作業効率が向上します。白黒の境界が曖昧なまま進めてしまうと、完成時に不自然な印象となるため要注意です。

細部をあえて描き込みすぎない

下描きの段階で、細部の描き込みに入り込みすぎると、全体のバランスを見失う原因になります。鉛筆画やデッサンでは、細部はあくまで仕上げに向かう後半に描き込むほうが、自然で密度のある作品に仕上がります。

羽毛の模様や目のハイライトなどは、最初から丁寧に描かず、大きな流れを掴むことを優先します。軽い線で形を置き、後で調整できる柔軟性を残しておくことが重要です。

下描きは完成に向かう意識ではなく、設計図であるという意識で進めれば、後の工程が格段に楽になります。

下描きは、ペンギンの姿を適切に捉えるための基礎作業であり、鉛筆画やデッサンの完成度を左右するのです。

大きな形から順に捉え、比率と境界線を整え、細部を描き込みすぎないことが、自然で魅力的な作品への第一歩となります。

陰影で立体感を高める調子づけの方法

ペンギンを鉛筆画やデッサンで描く際に、作品の印象を大きく左右するのが陰影の扱いです。

白と黒が明確なモチーフであるため、簡単に描けそうに見えますが、実は豊かな中間トーンが存在し、その表現こそが立体感を生み出す鍵となります。

黒い部分をただ黒く塗り、白い部分をほとんど描かない状態では、平面的で単調な作品になってしまうのです。次の作品を参照してください。

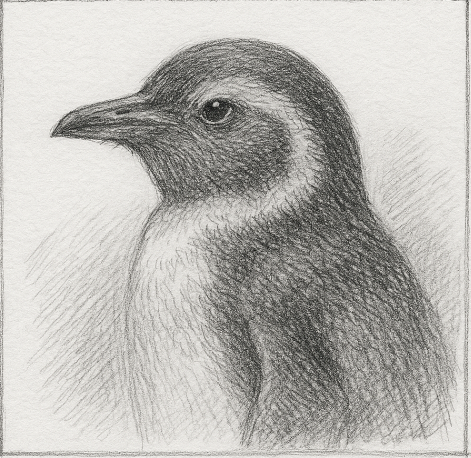

第1回個展出品作品 ペンギン 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

まずは、一番暗い部分を明確にし、その基準によって全体の調子(※)を構築する方法を理解する必要があります。

本章では、陰影づけの工程を段階的に進めることで、自然で深みのある立体感が生まれる点について解説しましょう。

※ 調子とは、描いたモチーフに陰影や濃淡、質感を表現し、立体感やリアルさを出すことを指します。これにより、単なる線画ではなく、奥行きのある絵画として表現できます。

一番暗い部分を最初に決める意味

陰影をつける際には、全体のトーンの上限を明確にするために、一番暗い部分を先に決めます。

ペンギンの場合、背中の影、羽の重なる部分、クチバシの奥や眼窩が最も濃い部分になります。この濃さを基準にして、徐々に明るいところへと描き進み、その他の中間トーンや明るい部分も調整していきましょう。

最初に暗い部分の幅を決めることで、画面全体にどれだけの階調を配置できるかが見えやすくなり、陰影設計が自然と安定します。

中間トーンの作り方とその役割

白い腹部にも、実際には柔らかい陰影が存在します。この部分には2H〜HBの鉛筆を使い、縦横斜めの4方向の軽いタッチを重ねることで、中間トーンが生まれます。

トーンにムラが出ると立体感が損なわれるため、最初は広く薄く塗り、その上に徐々に濃さを重ねるように進めましょう。

白を白のまま残しすぎるとメリハリが欠けるため、柔らかい陰影を入れることで、形に厚みが感じられるようになります。

背景とのコントラスト(明暗差)で主題を際立たせる

背景の明暗は、ペンギンを画面内で、どれだけ目立たせたいかによって調整します。背景を細かく描き込みすぎると主題が埋もれてしまうため、基本的には簡略化して扱う方が効果的です。

波や氷を描く場合でも、主題の黒い部分より濃くならない程度に抑え、空間の雰囲気だけが伝わる描き方を意識します。

背景と主題の、コントラスト(明暗差)を調節することで、視線の集まる位置が自然に決まり、完成度の高い印象になるのです。

最終段階の調整で作品に深みを与える

全体の陰影を一通り描き終えましたら、最後に画面全体の明暗を見直します。とくに、一番暗い部分をもう一段階濃くするかどうかを検討し、必要であれば描き込んでいきましょう。

こうした最終調整によって、画面にメリハリが生まれます。また、境目の部分をティッシュペーパー及び綿棒や擦筆などで、少し柔らかく擦ってなじませると、自然でまとまりのある陰影になります。

この工程は、些細に思えるかもしれませんが、完成度を左右する大切な仕上げです。陰影はペンギンの形や存在感を決定づける核心であり、鉛筆画やデッサンで最も重要な表現部分の一つです。

一番暗い部分を基準にして中間トーンを積み重ね、背景との明暗差を調整し、最後に全体のバランスを整えることで、立体感のあふれた作品へと仕上がります。

タッチの方向と質感表現の考え方

タッチ(※)は、鉛筆画やデッサンの中でも、特に表現の幅を広げる重要な要素であり、線の方向や密度や強弱によって、形態や質感を伝える強力な手段です。

同じペンギンでも、タッチの選び方によって柔らかく穏やかな印象にも、シャープで力強い印象にも変化します。

また、ペンギンの体は白と黒の領域が明確であるため、タッチの方向が境界線の自然さを左右します。タッチは単なる塗りつぶしではなく、観てくださる人が面の傾きや素材感を感じ取れるよう導く「説明の線」として機能するのです。

本章では、タッチを活かした質感表現の方法を段階的に整理します。

※ タッチとは、筆触・筆致・筆使いなどと訳され、鉛筆の粒子がスケッチブックや紙に残る形や、鉛筆を動かす行為そのものを含みます。

タッチの役割を理解する

タッチは、面の向きや形の起伏を示すために不可欠です。羽毛の流れに沿ってタッチを入れると、形態が自然に読み取れます。

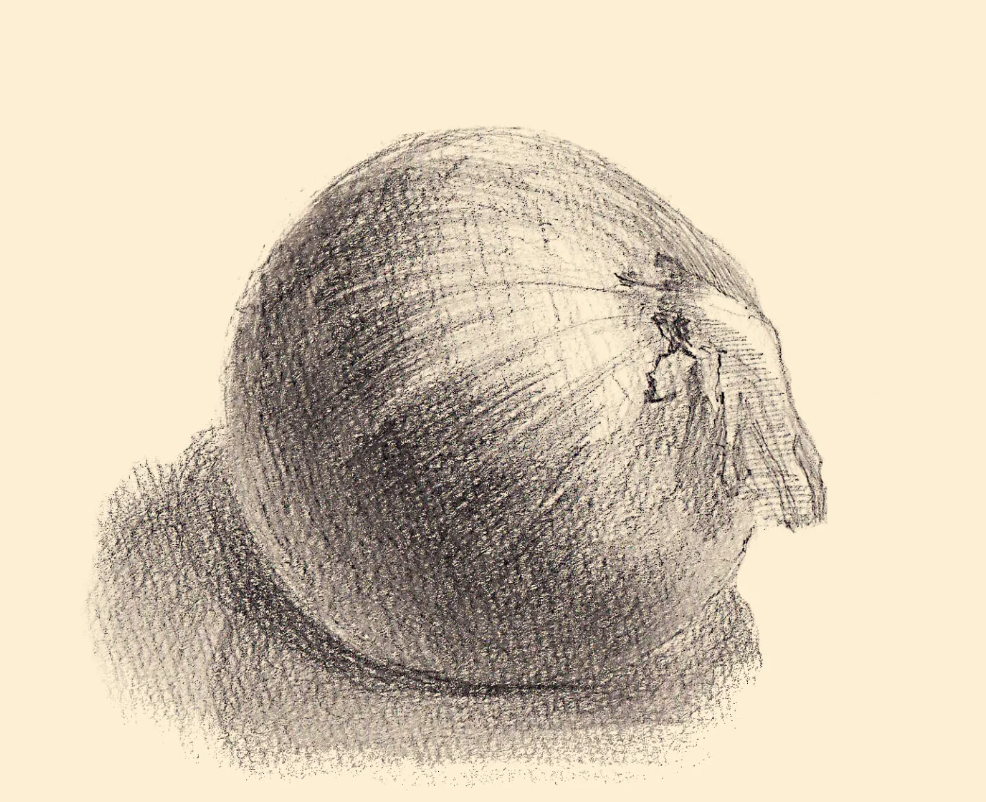

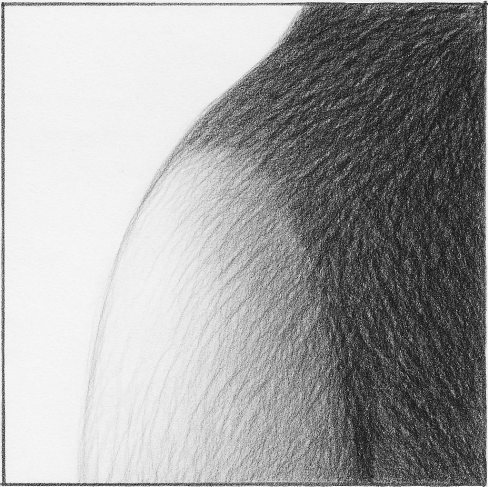

描線を重ねる際には、タッチの向きを無理に揃えすぎず、曲面に合わせてわずかに角度を変化させて描き進めると、自然な印象になるのです。次の画像の陰影を参照してください。

またタッチは、明暗の幅をコントロールする手段としても重要で、細かいタッチは質感を、広いタッチは空間の広がりを表現します。

羽毛の質感を生かすタッチ

ペンギンの羽毛は短く密に生えているため、柔らかく細かいタッチが有効です。

背中の黒い部分では、密度の高いタッチを重ねることで深い色を作りながら、羽毛がわずかに反射している部分だけ、タッチを控えめにして変化を生み出します。

腹部の白い部分は、強く描くと汚れた印象になりやすいため、軽いタッチで陰影を作りましょう。羽毛の向きを観察し、体の丸みに沿ってタッチを曲げると、立体感と質感が両立するのです。

白黒の境界を自然に見せるタッチ

白黒の境界は、ペンギン特有の重要な形態要素です。境界部分を硬く描きすぎると、貼り付いたような不自然な印象になります。

黒側は密度の高いタッチで力強く描き、白側は柔らかいタッチで境界に向かって徐々に薄くしていくと、自然なグラデーションが生まれるのです。先ほどを作品画像を再度掲示します。

境界線を一本の線で描かず、タッチで境界を作ることが自然な仕上がりへの近道です。境界の角度や滑らかさを丁寧に整えることで、形態の特徴が明確になります。

タッチの密度で作品全体の空気感を整える

タッチの密度を部分ごとに変化させることで、画面全体の空気感を操作できます。密度の高いタッチは重厚感や存在感を生み、密度の低いタッチは軽やかで柔らかい印象になります。

とくに、ペンギンの羽毛は部分によって密度が異なるため、背中や羽の影の部分は密に、腹部や光の当たる部分は薄く描き分けるとバランスが整うのです。

また、背景もタッチの密度により、空気感を調整できます。背景のタッチを控えめにして、主題を浮かび上がらせる方法は、鉛筆画やデッサンでよく用いられます。

タッチは、形態表現と質感表現を支える重要な技術であり、ペンギンの魅力を引き出すために不可欠です。

羽毛の流れに沿ったタッチ、境界の自然な処理、密度の変化などを組み合わせることで、作品に奥行きと生命感を与えることができます。

タッチの扱いは、練習によって確実に上達できるため、観察と試行を繰り返しながら、徐々に自身のタッチを確立していくことが大切です。

仕上げで差が出る細密描写と練り消しゴムの活用法

鉛筆画やデッサンで、ペンギンを仕上げていく段階では、細密描写と練り消しゴムの繊細な扱いが作品の完成度を大きく左右します。

下描きや陰影づけで、作品の大まかな形や光の方向が整った後で、最後に行う細部の描き込みこそが、作品に説得力と生命感をもたらすのです。

とくに、ペンギンの目・クチバシ・羽毛の重なり・足の質感・白黒の境界部分などは、わずかな線やタッチの差が仕上がりに大きく影響するため、この段階で慎重な判断と丁寧な描写が求められます。

本章では、練り消しゴムは単なる修整道具ではなく、「光を描くための道具」として使用することで、画面に明快なコントラスト(明暗差)と、清潔感を生み出すことができる点について解説しましょう。

目とクチバシの描写が作品の印象を決定する

ペンギンの目は、作品の印象を大きく左右する最重要ポイントです。黒目の中心を最も暗くし、眼窩の影との違いをはっきりつけることで、視線の方向と生命感が生まれます。

ハイライトは必ず白く残すか、練り消しゴムで軽く拭き取ります。クチバシは硬い素材感があるため、境界線をややシャープに描き、影の厚みを明確に表現しましょう。

クチバシの角度と厚みを丁寧に描くことで、顔全体の立体感が安定します。

羽毛の重なりと細部の密度を調整する

ペンギンの羽毛は短く密に生えており、部分によって質感が異なります。背中や羽の影になる部分はタッチの密度を高め、光が当たる部分は軽く薄いタッチで描き、密度の差で立体感を生み出します。

羽毛の境界は一本の線で描かず、方向を変えた短いタッチで、自然につなぐようにすると柔らかい雰囲気になるのです。

また、羽の根元や重なりの部分は少し濃くすることで、陰影の奥行きを表現できます。全体の密度バランスを保つためにも、描き込みすぎず、必要な部分にだけ細密描写を施します。

練り消しゴムを使った光の描き方

練り消しゴムは、鉛筆画やデッサンにおいて「描くための道具」として扱うのが効果的です。

羽毛の光が当たっている部分、腹部の柔らかい明るさ、目のハイライトなどは練り消しゴムで軽く押し当てて明るさを作ることで、自然な光の印象が生まれます。

また、形を整える目的で使う場合には、先端を尖らせて細い線を抜くように扱うと、羽の光の筋や反射光を表現できます。強くこすると、スケッチブックや紙の繊維を傷めてしまうこともあるため、優しく扱うことが必要です。

最終調整で作品に統一感を与える

仕上げ段階では、作品全体の明暗バランス、タッチの密度、境界の自然さを見直します。とくに、一番暗い部分が弱いと画面が締まらないため、必要であれば最暗部をもう一段階濃くします。

また、境界線が硬すぎる部分は、ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆で擦って馴染ませ、自然なつながりを作ります。背景が主題より目立っている場合には、背景の密度を落とすなどして調整しましょう。

最後に、作品全体を少し離れて確認し、視線が不自然に導かれていないかをチェックすると統一感が保てます。

細密描写と練り消しゴムの活用は、ペンギンの鉛筆画やデッサンの完成度を大きく高める重要なプロセスです。

目・クチバシ・羽毛の密度・光の抜き方などを丁寧に仕上げることで、作品に生命感と深みが宿ります。

練習課題(3つ)

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画やデッサンは練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

ペンギンの基本形をとらえる単純形スケッチ

内容:

- ペンギンの頭・胴体・足・羽を、球体・楕円・円柱・三角形に置き換えて5分×3枚描く。

- 複雑な模様や目は描かず、全体の比率と傾きを優先。

目的:

- 形態を単純化することで、シルエットの理解を深める。

- 下描きの大きさ・位置・角度の判断力を鍛える。

ポイント:

- 角度が変わるとシルエットも変わるため、正面・斜め・横の3方向で描く。

- 軽い線で、何度も修整しながら進める。

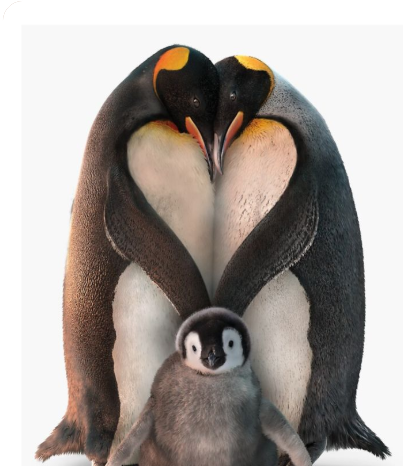

参考画像です

白黒の境界と中間トーンの描き分け練習

内容:

- 腹部の白、中間トーン、背中の黒の「境界」をテーマに、胸から腹の一部分だけ切り取って練習。

- 2H・H・HB・B を使って階調の幅を確認。

目的:

- 「境界を線で描かない」練習によって、自然なグラデーションを作る。

- 一番暗い部分を基準に、中間トーンを組み立てる力を身につける。

ポイント:

- 白い部分にも、必ずトーンを入れる。

- 黒い部分は、タッチの方向を少しずつ変えながら密度を作る。

参考画像です

羽毛のタッチと光の抜き表現の実践

内容:

- 羽の黒い部分のタッチ → 腹部の明るい部分 → 境界線部分 の3セットを10分で描く。

- 練り消しゴムで光を抜く工程まで含める。

目的:

- タッチの方向の変化で形態を示す訓練。

- 練り消しゴムを「消す」ではなく、「描く」ための実践練習。

ポイント:

- 羽毛は短く、方向性のあるタッチを使う。

- 境界は線で描かず、タッチの密度差で表現。

- 光の抜きは強く擦らずに、軽く触れる程度にする。

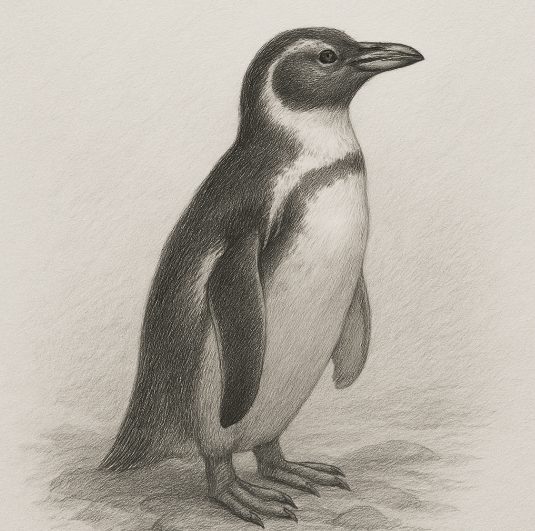

参考画像です

まとめ

鉛筆画やデッサンで、ペンギンを描く際に重要となるのは、形態の理解、陰影の設計、タッチの方向性、そして細部の調整という4つの柱をつなぎ合わせる統合的な制作プロセスです。

ペンギンは、豊富な中間トーンや複雑な質感が含まれ、それらを適切に表現することで画面に立体感と存在感が生まれます。

制作の初期段階では、モチーフ全体の比率と位置を適切に捉え、大きい形から細部へと段階的に進むことが不可欠です。この段階での判断が甘いと、後の工程で修整が難しくなるため、下描きの時点でしっかり確認する姿勢が必要です。

陰影づけでは、一番暗い部分を最初に設定することで調子の上限が明確になり、その基準をもとに徐々に明るいところへ描き進むことによって、自然で深みのある立体感が生まれます。

白い腹部にも、柔らかな陰影を入れることで、形の厚みが表現されます。また、背景は主題を引き立てるために描き込みすぎず、空気感だけを伝える程度に抑えると効果的です。

タッチにおいては、羽毛の向きや体の丸みを示すように方向を調整し、密度の差を使って質感の違いを表現します。

白黒の境界は線で描かず、タッチの密度の差によって自然につなげることで、貼り付いた印象を避けられるのです。

仕上げの段階では、細密描写と練り消しゴムによる、光の抜きが作品に生命感を与えてくれます。目やクチバシなどの硬さのある部分は、シャープな描写が求められ、羽毛の柔らかい部分とは描き方を変える必要があります。

また、練り消しゴムを使ったハイライトの表現では、光の方向性を明確にし、画面の清潔感も高められます。最後に、全体の明暗バランスを整えることで、作品が引き締まり、統一感が生まれるのです。

以下で、この記事の重要ポイントを整理します。

- 下描きでは大きい形を優先し、比率・角度・位置を丁寧に確認する。

- 一番暗い部分を最初に決め、調子の上限を明確にする。

- 中間トーンを重ねて、白黒の境界を自然につなげる。

- タッチの方向性で、形態と質感を表現する。

- 練り消しゴムは、「消す」ではなく「描く」意識で使用する。

- 背景は、主題より目立たせず、空気感を伝える程度に抑える。

- 最終段階で、全体の明暗バランスを整え、必要に応じて最暗部を強化する。

鉛筆画やデッサンにおける、これらの要点を意識すると、ペンギンのような白黒モチーフでも、奥行きと存在感が際立つ作品へと仕上げることができます。

継続的な観察と練習を重ね、あなたらしい描写を深めていきましょう。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

今回の悩みを根本から整理したい方へ。

「なぜそうなるのか」を、順番に分解して解決する考え方をお届けします。

似ない・崩れる・進まないといった問題を、判断基準から見直せます。

※メールアドレスのみで登録できます。いつでも解除可能です。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

形を理解し、構図も含めて配置を決め、作品の目的を明確にすることで、ペンギンの魅力が自然と画面に表れるのです。