こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

さて、子供の顔を鉛筆画やデッサンで描こうとすると、どうしても「似ない」「固くなってしまう」「大人っぽい顔になる」と悩む人が多いのではないでしょうか。

子供ならではの、無邪気さや柔らかい表情をリアルに表現するためには、プロポーション(比率)、輪郭、目・鼻・口の描き分け、髪の質感など、押さえるべきポイントがあります。

この記事では、鉛筆画やデッサン初心者の人でも段階的に上達できる描き方と、子供らしい表情を引き出すテクニックをプロの視点で解説します。観察力を高め、自然で魅力的な作品づくりを目指しましょう。

それでは、早速どうぞ!

子供の顔をリアルに描くための基本構造とプロポーション

子供の顔を、鉛筆画やデッサンでリアルに描くためには、まず大人とは異なる基本構造を理解し、適切なプロポーションを押さえることが重要です。

とくに、鉛筆画やデッサン初心者の人は、感覚で描いてしまうと大人っぽくなりがちで、子供らしい柔らかさや可愛らしさが失われてしまいます。

本章では、子供の顔を描く際に欠かせない、プロポーション(比率)や形の特徴を整理し、観察力を高めるための視点を解説しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

頭と身体の比率を適切に捉える

子供の顔が大人と最も異なる点は、身体全体に対する頭の大きさです。とくに、幼い子ほど頭が大きく見えます。

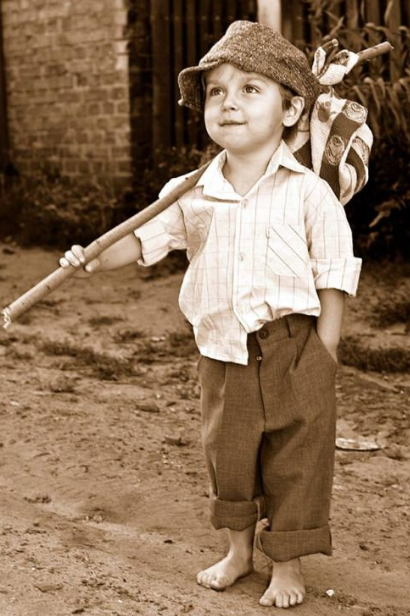

たとえば、幼児期では頭身が4〜5頭身程度のことが多く、頭が大きく丸みが強い印象になるのです。次の画像を参照してください。

この特徴をしっかり捉えずに、頭部を小さく描いてしまうと、大人のような印象になりやすいのです。まずは「頭は身体に対して大きめ」が基本だと意識しましょう。^^

目の位置は顔の中心より下に置く

大人の顔の場合には、目の位置は顔の中央に来ますが、子供の場合は額が広い分、目が下寄りの位置にあるのです。

顔の上半分が大きくなるため、目を中央に描くと不自然になり、大人びた印象になってしまいます。また両目の間隔も少し広めにとると、子供らしい表情につながります。次の画像も参照してください。

配置は実際に観察し、数ミリ単位で調整しながら描くことが大切です。

頬の丸みと輪郭の柔らかさを重視する

子供の顔には丸みが多く、頬がふっくらしていることが大きな特徴です。

輪郭をシャープに描いたり、各パーツのエッジ(縁)を強く出しすぎたりすると一気に大人っぽい印象になります。とくに、あご先は尖らせず、丸みを強調して描くことで幼い印象が生まれます。

頬の膨らみは、表情にも影響するため、笑顔や驚きなどの動きに応じて変化を丁寧に観察してみましょう。

パーツを控えめに描きデフォルメしすぎない

子供の目は、大きく見える傾向がありますが、誇張しすぎるとキャラクター化してしまい写実から離れてしまいます。

また、鼻や口は大人に比べ存在感が弱いので、陰影主体で柔らかく描くことがポイントです。

とくに、鼻を輪郭線で囲ってしまうと不自然に浮き出てしまうため、影とハイライトで形を表現するとリアルさを保てます。

子供の顔は頭が大きく、目が少し下寄りにあり、頬や輪郭に丸みがある点が特徴です。これらの比率を適切に捉えることで、自然で子供らしい表情を描き出すことができるのです。

※ デフォルメとは、写実的な模倣から離れて対象をデフォルメ(省略や誇張)し、表現効果を高めることをさします。

表情の魅力を引き出す観察力とモノトーン表現のコツ

子供の顔をリアルに描く際に、最も難しく、同時に作品の印象を大きく決めるのが「表情」の描き方です。子供は感情の変化がとても早く、笑顔や驚き、不安といった気持ちが一瞬で表情に現れます。

モノトーンの鉛筆画で、その微妙な移り変わりを捉えるには、光と影、描線の強弱、余白の使い方が重要になるのです。

本章では、観察力を高めながら、表情豊かな描写を実現するための視点を整理します。

微妙な変化を見逃さない観察の仕方

子供の表情は、目元と口元に特に顕著に現れます。たとえば、嬉しさは目尻の柔らかな上がりや口角の動きに表れ、驚きは眉の上がり方や口の開き具合に現れます。

表情を再現するには、形をそのまま写すのではなく、どの筋肉が動き、どの方向へ変化しているのかを理解しながら描くことが大切です。

意図的に、表情の観察の練習を重ねることで、再現性が高まります。

描線の強弱で子供らしさを表現する

モノトーンで表情を描く際に、線を強く描きすぎると固い印象になり、大人っぽく見えてしまいます。

とくに、目の周りや口元は細い線を重ねて柔らかさを出します。眉の形も強調しすぎないよう注意し、薄い線から徐々に濃淡を調整していくと自然な描写になるのです。

描線を丁寧にコントロールすることで、子供らしい繊細な感情が伝わります。

陰影のグラデーションを使って感情の深みを出す

鉛筆画やデッサンにおいて、感情を伝える主役は、光と影の関係です。たとえば、笑顔では頬が持ち上がり軽い影が現れ、穏やかな表情では滑らかな影が広がります。

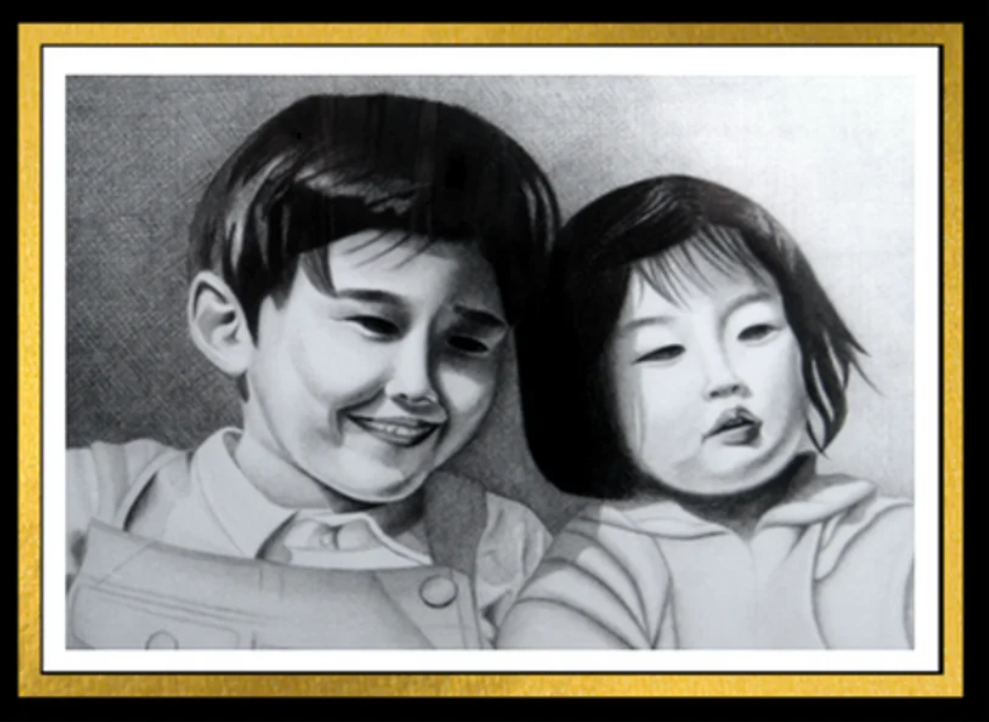

影を濃くしすぎると、重たい印象になるため、段階的なグラデーション(階調)で柔らかさを意識しましょう。次の画像を参照してください。

ハイライトを適切に残すことで、表情に生命感が加わり、観てくださる人の視線を引きつける効果が生まれます。

余白を活かして軽やかさを演出する

表情を強調したいからといって、細部まで描き込みすぎると、表情の軽やかさが失われてしまいます。とくに、子供の顔は余白が印象に大きく影響します。余白を残すことで、軽やかさや無邪気さが自然に伝わるのです。

描く部分と、残す部分のバランスを意識することで、視線の流れが整理され、表情の魅力が際立ちます。^^

子供の表情を捉えるためには、観察力と表現技法の両方が不可欠です。描線の強弱、陰影のグラデーション、余白の活かし方を工夫することで、モノトーンでありながら感情豊かな印象を作り出すことができるのです。

一瞬の感情の動きを見逃さず、自然な形で写し取ることで、子供らしい生き生きとした表情が完成します。丁寧な観察を重ねることが、表情描写を上達させる最短の道となります。

目・鼻・口のディテール(詳細)で子供らしさを描き分ける方法

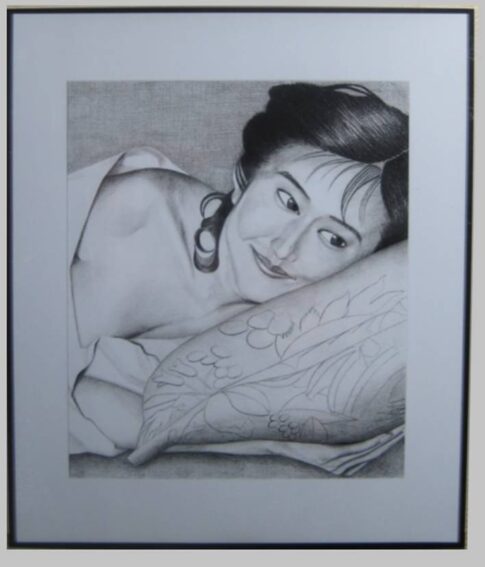

第1回個展出品作品 兄妹 1996 鉛筆画 中山眞治

子供の顔を写実的に描く際に、最も表情に影響するのが目、鼻、口の描き方です。

パーツごとに特徴をよく観察し、繊細な違いを拾い上げることで、年齢特有のあどけなさや個性が自然に伝わります。

細部の表現は難しい分だけ、作品の印象を大きく左右する要素なのです。

本章では、それぞれのパーツをリアルに表現するためのポイントを解説します。

目の輝きと立体感を丁寧に描く

子供の目は大きく、光をよく反射するため輝きが強いのが特徴です。まず白目の形を整え、虹彩の中に小さなハイライトを残します。

このハイライトの位置がずれると、視線が不自然に見えるため注意が必要です。また、虹彩の縁を濃くし、中心に向かって明るくすることで立体的に見えるのです。次の作品は子供ではありませんが、目の描き方を参照して下さい。

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

まぶたは線を強くせず、柔らかさを意識して描きます。まつげは細く短めで繊細に、過度に濃くしないことが自然な表情につながります。

鼻は輪郭線より陰影で形を出す

子供の鼻は小さく柔らかいため、輪郭線で描きすぎると浮いて見えてしまいます。

鼻筋の影を薄く描き、光の当たる部分との境界をぼかすことで柔らかい立体感が得られるのです。

鼻孔周辺は、少し濃くする程度に抑え、影の中で形を感じさせることがポイントです。鼻先は線を引かず、陰影のバランスで丸みを表現していきます。

口元の自然な曲線と陰影の使い方

口元は、表情の印象を大きく変えるパーツです。唇の輪郭を濃く囲むと固い印象になりやすいので、柔らかな曲線を使いながら段階的に濃淡を付けます。

上唇の中央部分は少し濃く、下唇は影で立体感を出すと自然です。口角は軽く上げることで子供らしい無邪気さが生まれるのです。

唇の縦方向の、微細なラインを細かく描くことで、リアルさが一気に高まります。

パーツは全体のバランスで活かす

目・鼻・口は単体として上手く描けても、配置バランスが悪いと不自然な印象になります。

とくに、子供の顔ではパーツが中央寄りになりがちなため、描きながら全体を見渡し修整していくことが大切です。

細部に集中する前に、まずはパーツ同士の位置関係を確認し、描き進める過程で何度も見直す習慣をつけましょう。^^

目・鼻・口の特徴を理解して描き分けることで、子供らしい魅力的な表情が際立ちます。細部の観察と丁寧な描写が、作品全体のクオリティーを向上させる鍵となります。

焦らず調整しながら、自然なディテール(詳細)の表現を積み重ねていくことが重要です。

髪の柔らかい質感と自然な動きを鉛筆で表現する技術

子供の髪は大人と比べて細く柔らかく、動きも軽やかです。そのため、鉛筆画で髪を描く際には、硬い線や濃すぎるトーンを避け、流れと質感を丁寧に描き分ける必要があります。

髪の表現は、作品全体の印象を決める大切な要素のひとつであり、その質感の違いが子供らしさを際立てるのです。

本章では、髪を自然に描き、立体感と動きを加える技術を解説します。

髪の流れを下描きでつかむ

髪をリアルに描くためには、まず全体の流れを把握することが重要です。

最初の段階では、細かい線を描き込むのではなく、髪の束ごとの方向性を大まかに捉えます。とくに、分け目や生え際の描写は自然さに直結します。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

軽いタッチで形を決めておき、細部は後から整えるという意識を持ちましょう。これにより、髪に無理のない動きが生まれるのです。

グラデーションでふんわりした立体感を出す

髪は、光を受ける部分と影になる部分が、束の中で細かく入り組んでいるのです。

髪の束ごとに明暗の差をつけ、柔らかくグラデーション(階調)をつけていくことで、立体感を強調できます。とくに、光が当たる部分では細かいハイライトを残すことで、髪が輝いて見えます。

影を濃くしすぎると重たく見えるため、グラデーションを滑らかに繋ぐ意識が大切です。

線の重ね描きで触れたくなる質感を表現

一本一本の髪を描こうとすると、固く不自然な印象になることがあります。

柔らかさを残すためには、細い線を重ねながら少しずつ濃度を上げていきます。鉛筆を立てすぎず寝かせながら描くことで、柔らかさが自然と出てくるのです。

同じ方向性で線を重ねつつ、ところどころランダムなカーブを入れると、髪に躍動感が生まれ活き活きとした印象になります。

ぼかしで空気感を加える

髪の質感をさらに高めるためには、ぼかしの技術も欠かせません。光が当たる側の髪の端や、背景との境界部分を少しぼかすことで、空気を含んだような軽やかさが表現できます。

ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆で擦りますが、やりすぎない程度に調整するのがポイントです。髪全体をぼかしすぎないよう、くっきり描く部分とのバランスを意識しましょう。

髪を描く際に重要なのは、線と影を足し続けるのではなく、「どこを描いてどこを残すか」の判断が重要です。

必要な情報を優先し、不要な描き込みを避けることで、柔らかさと自然な動きを同時に表現できます。

髪が風を受ける様子や、何気ない動きで揺れる姿を思い浮かべながら描くと、子供らしい印象がより引き立つのです。

少しの工夫で、作品全体がぐっと魅力的に仕上がります。

輪郭及び光と影で無邪気さと立体感を自然に描くコツ

子供の顔を鉛筆画やデッサンで描くときには、輪郭線をどう扱うか、どこに影を落とすかによって、作品全体の印象が大きく左右されます。

輪郭は、形を示すために欠かせませんが、子供の顔は特に線を強くすると硬さが出てしまい、大人びた印象になりがちです。

また、影が濃すぎると重たく、明るさと無邪気さが失われてしまいます。

本章では、輪郭と光と影を自然に調和させながら、柔らかく立体的な子供の顔を描くための視点を解説します。

輪郭線に頼りすぎない柔らかい表現

輪郭線を濃くくっきり描いてしまうと、子供特有の丸みや柔らかさが損なわれます。

輪郭は一本の線で描かず、薄い線を何度も重ねたり、影と馴染ませたりして、曖昧さを残すことが大切です。

とくに、頬やあごのラインは、影との境界をぼかしながら描くと自然な立体感が生まれます。

光源を確認して影の位置を見直す

影は、光源の位置によって大きく変化します。

光がどこから来て、どこに当たっているのかを最初に確認し、顔全体の明暗を設計する意識が重要です。たとえば、上方から光が当たれば、目の下や鼻下、あご下に軽い影が生まれるのです。

影を置く場所を誤ると、立体感が崩れるので、光源を常に確認しながら描き進めましょう。

グラデーションの変化で丸みを丁寧に表す

子供の顔は平面的ではなく、曲面の集合体です。とくに、頬の膨らみや額の広がりをグラデーション(階調)で丁寧に描くと、柔らかい丸みが伝わるのです。

影を急激に濃くするのではなく、徐々にトーンを変化させることで、自然なグラデーションを作り出せます。

段階を踏んだ塗り分けが、立体感と子供らしい軽やかさを両立させる鍵です。

感情と影の変化の関係に注目する

表情が変化すると、影の形も必ず変化します。たとえば、笑うと頬が持ち上がり、下方向に軽い影ができます。驚くと眉が上がり、まぶたの影が変わるのです。

このように、感情の変化に伴う影の動きを観察しながら描くと、表情と立体感が一致し、違和感のない自然な顔が仕上がります。

輪郭と影は、顔全体を柔らかくまとめ、立体感と感情の両方を表現するために欠かせない要素です。描線を最小限に抑えつつ、影を丁寧に扱うことで、子供らしい明るさとリアルさが共存できるのです。

光を味方につけて、可愛らしさと奥行きを同時に引き出すことを意識して描き進めれば、無邪気で魅力的な表情が作品に宿ります。

練習課題(3つ)

本章では、子供の顔の描写に特化したスキルを身につけるための、実践課題を3つ設定しました。いずれも、鉛筆画やデッサン初心者の人〜中級者の人が、段階的に力を伸ばせる構成です。

子供の顔のプロポーション把握スケッチ

内容

- 正面向きの子供の顔を、図形の組み合わせ(円+補助線)で描く。

- 目の位置を顔の中央より少し下に。

- 頬と顎の丸みを特に意識。

目的

→ 年齢特有の比率と、形の理解を深める。

参考画像です

表情変化の観察スケッチ

内容

- 普通・笑顔・驚きの表情の3種類を簡易スケッチ。

- 目と口の動きに特に注目。

目的

→ 表情筋の動きと影の変化をつかみ、感情の再現精度を上げる。

参考画像です

髪と輪郭の質感表現

内容

- 柔らかい髪の流れ+輪郭のグラデーションを表現。

- 線の重ね描き+必要部分のみぼかす。

目的

→ 子供らしい柔らかさと、軽やかさをモノトーンで描き分ける。

参考画像です

まとめ

子供の顔を鉛筆画やデッサンで描く際に、最も重要なポイントは柔らかさと自然さの再現です。大人の顔とは異なり、子供の顔は丸みがあり、表情が細かく変化します。

まず基本構造とプロポーション(比率)を押さえることが、リアリティーを出すための第一歩となります。たとえば、目の位置は顔の中央より少し下、頬はふっくらとし、輪郭は曲線的に描きましょう。

この特徴を理解して描き進めることで、子供らしい可愛らしさが自然と表現できます。また、細かな表情や感情を表現するためには、観察力が欠かせません。

目、口元、頬の影など、感情に連動して、微妙に変化する部分を丁寧に観察することで、活き活きとした印象に仕上がります。

さらに、光と影の使い分けも大切な要素です。光源の方向を確認し、柔らかなグラデーションを用いることで、硬い印象を避けながら立体感を出せます。

影を付けすぎると、子供らしさが失われるため、ぼかしを多用してなめらかなトーンを作ると効果的です。また、髪の描き方にも工夫が必要です。

髪の一本一本を描き込みすぎるのではなく、束の流れを意識しながら線を重ね、部分的にぼかすことでふんわりとした質感を再現できます。

次のポイントは、ディテール(詳細)の描き分けです。たとえば、目の輝きは小さなハイライトで表現し、鼻は輪郭を強調しすぎず影で柔らかく形を出します。

口元は控えめな線を使い、口角の角度で感情を伝えます。このように、各パーツが持つ役割を理解しながら描くことで、無邪気で自然な表情が生まれます。

また、全体のバランスを常に確認し、細部に集中しすぎて全体が崩れないように、注意が必要です。部分ではなく、顔全体として調和が取れているかを意識しながら進めると、仕上がりが大きく変わります。

まとめると、子供の顔をリアルに描くためには、以下のポイントを押さえることが効果的です。

- 基本構造と、プロポーションを適切に理解する。

- 柔らかな曲線を用い、硬い輪郭を避ける。

- 光源を確認し、影はぼかして柔らかく表現する。

- 目、鼻、口のディテール(詳細)は控えめに、自然に描く。

- 髪は、線を重ねて質感を出し、部分的なぼかしで軽やかさを演出する。

- 常に、全体を見ながらバランスを整える。

これらを意識して練習を重ねることで、リアルで感情豊かな子供の顔が描けるようになれます。

描くたびに観察力が磨かれ、子供らしい魅力を表現する技術も向上していくでしょう。ぜひ挑戦してみてください。

尚、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

まずは、シンプルな形の配置から始め、描きながら微調整していくことで、バランス感覚は必ず養われていくでしょう。^^