こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

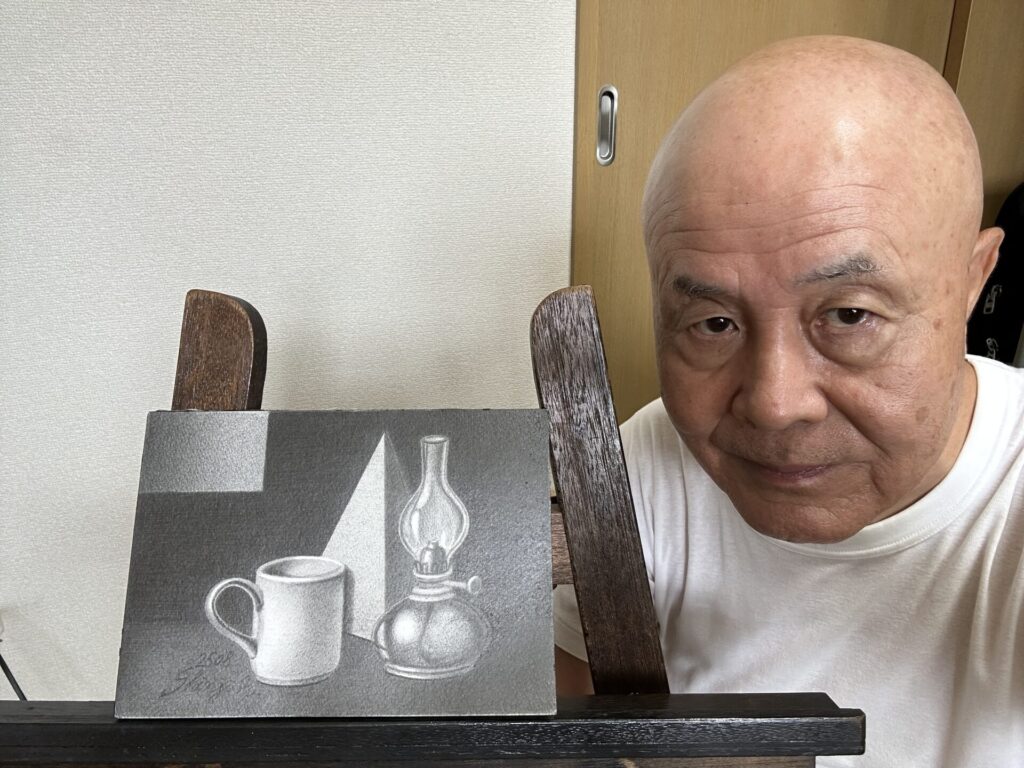

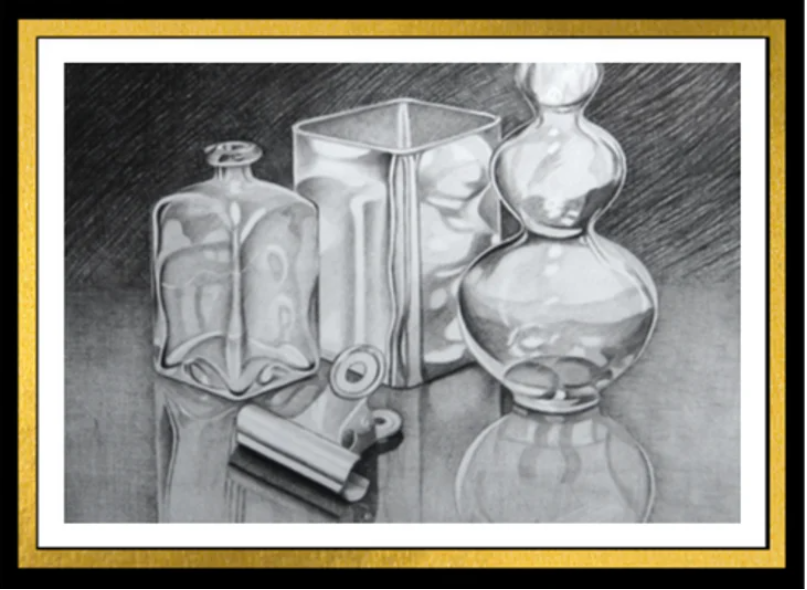

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、シャープ(鋭利ではっきり・くっきり)な線と柔らかな曲線は、鉛筆画やデッサン初心者の人が最初に習得すべき基本技法ではないでしょうか。

この記事では、線の描き分け方・練習法・実践活用までをわかりやすく解説し、表現力を高めるための基礎を確実に習得できます。

鉛筆画やデッサンを始めたばかりの初心者の人にとって、「線をどう描くか」は上達の分岐点となる重要な要素なのです。

中でも、作品をシャープに引き締める直線と、柔らかさや動きを表現する曲線は、最初に身につけておきたい基本技法となります。

しかし、ただ線を描くだけでは充分ではなく、筆圧・角度・動かす位置など、いくつかのポイントを押さえることで描線の質は劇的に変わるのです。

この記事では、シャープな線と曲線を描くための基本知識から実践テクニック、鉛筆画やデッサン初心者の人が取り組みやすい、練習方法まで順序立てて解説します。

あなたの、鉛筆画やデッサンの表現力をワンランク引き上げる第一歩として、ぜひ最後まで読み進めてください。

それでは、早速どうぞ!

シャープな線の特徴と描き方の基本

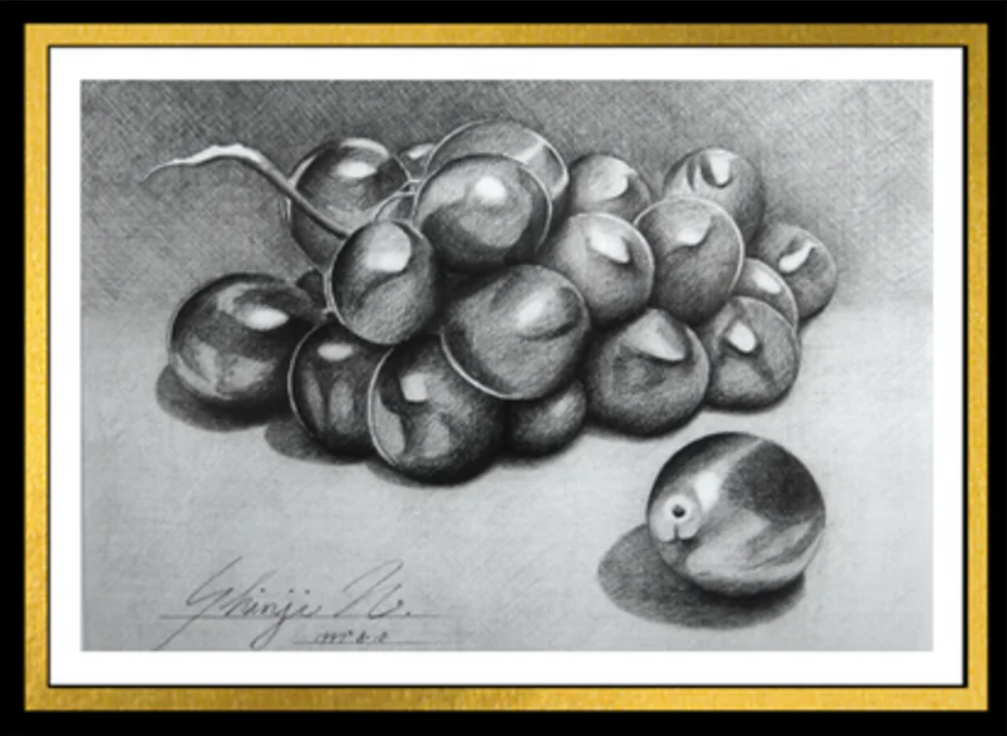

第1回個展出品作品 葡萄 1996 F6 鉛筆画 中山眞治

シャープな線は、鉛筆画やデッサン初心者の人が、最初に理解すべき基礎の中でも特に重要な技法です。輪郭を明確に示し、硬さや鋭さを表現するために欠かせない線であり、作品全体の印象を大きく左右します。

まずは、シャープな線がどのような役割を持ち、どのように描き分けるべきかを整理することで、線の質そのものを高める土台を作ることができるのです。

本章では、シャープな線の特徴と描き方を段階的に解説していきます。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

シャープな線が生きる場面と役割

第1回個展出品作品 トルコ桔梗 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

シャープな線は、モチーフの輪郭や鋭いエッジ(縁)、光が強く当たる境界線など、形を明快に示す場面で効果を発揮します。

木の枝、ガラスの縁、金属の反射部分、岩や建築物の角など、硬質な質感を表したい部分では、この線が不可欠です。

また、画面の中でどこを強調したいのかを示す指標にもなり、線の強弱を意図的に使い分けることで、視線誘導や構図(※)の安定性にも寄与します。

作品全体に緩急を与えるという意味でも、シャープな線の役割は非常に大きいと言えるでしょう。

※ 構図とは、作品全体の骨格ともいえる重要な構成要素です。見映えを作る際のカギであり、公募展などへ出品する際には必須です。関心のある人は、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので参照してください。^^

筆圧と鉛筆の角度を安定させるための基本操作

第1回個展出品作品 胡桃のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

シャープな線を描くには、筆圧の安定と鉛筆の角度が重要なポイントになります。鉛筆をやや立て気味にして芯の先端をスケッチブックや紙に当て、無駄な力を入れずに一定の角度で動かすと線がぶれにくくなります。

とくに、描き始めの輪郭を大きく捉える際には、鉛筆画やデッサン初心者の人は、指先だけで描こうとすると線が震えやすくなるため、肩や腕全体を使ってゆっくりと動かす意識が必要です。

また、鉛筆の芯が鋭さを失えば線が太くなり、エッジの効いた線が描けなくなるため、細い線を保つには定期的な削り直しも欠かせません。道具の状態を整えることもシャープな線の安定につながります。

線をまっすぐ描くための身体の使い方

第1回個展出品作品 くるま 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

線を安定してまっすぐ描くためには、身体の使い方にも工夫が必要です。肩から肘、そして手首までを大きく使い、スケッチブックや紙全体を見ながら動かすことで、描線が曲がったり途切れたりしにくくなります。

そして、机に近づきすぎて体が窮屈になると、筆圧が過剰になり描線が硬直してしまうため、背筋を伸ばし、呼吸を整えながらリラックスした姿勢で描くことが大切です。

具体的には、イーゼルに向かう際には、イスに座って描くものと思われますし、机の上にスケッチブックや紙を置く際には、手ごろな大きさの段ボールをおいて、立て掛けて描くのが良いでしょう。

その際には、背筋を伸ばして、足を組まずにイスに深く座ることで、安定した描線が可能になるばかりか、長時間の制作においても疲れにくくなれるのです。^^

線を描く瞬間だけに注目せず、線を引く前と後の動きや長時間に及ぶ制作を一つの流れとして捉えると、自然で滑らかな直線が描けるようになれます。

シャープな線を確実に上達させる練習方法

第1回個展出品作品 風神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

練習として最も効果的なのは、一定方向にまっすぐな線を繰り返し描くトレーニングです。短い線から始め、徐々に長い線へと移行し、スケッチブックや紙全体に均等な間隔で描くことで安定感が身につくのです。

また、濃さを変えた線を段階的に練習することで、筆圧コントロールも向上していきます。さらに、形の輪郭をシャープな線だけで描いてみる練習は、硬さの表現に慣れる良い機会になります。

基礎の反復は単調に感じるかもしれませんが、描線の安定度を高めるためには欠かせない大切な工程です。

シャープな線は、作品の骨格を形成する重要な技法であり、その習得は鉛筆画やデッサンの表現力を大きく押し上げてくれます。

曲線の魅力と滑らかに描くためのテクニック

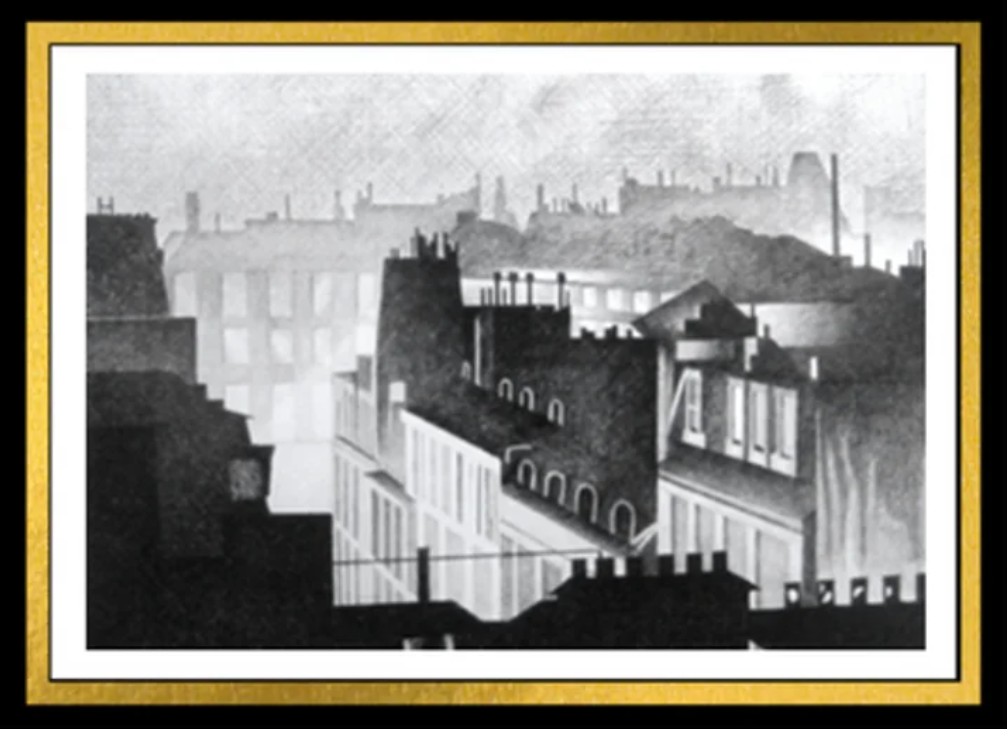

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

曲線は、鉛筆画やデッサンに柔らかさや流れ、温かみを与える重要な線です。シャープな線が形を引き締める役割を担うのに対し、曲線はモチーフの丸みや動きを自然に表現し、画面に優しい印象を添えることができます。

とくに、鉛筆画やデッサン初心者の人にとって、曲線を滑らかに描けるかどうかは作品全体の完成度を左右するのです。

本章では、曲線の特徴と描き方のコツを段階的に整理して解説します。

曲線が作品にもたらす印象と効果

第1回個展出品作品 男と女 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

曲線は、モチーフの持つ柔らかさや丸みを自然に伝える効果を持っています。

人物の頬や肩のライン、果物の丸み、布のたわみ、水面の揺らぎなど、自然物の多くは曲線で構成されており、滑らかな線が描けるほど作品の印象は柔らかく豊かになるのです。

また、緩やかなカーブを使うことで視線を誘導し、画面全体にリズムや動きを生み出すこともできます。硬い線ばかりを使うと作品がぎこちなく見えてしまうため、曲線の使い方は表現の幅を広げる要となります。

尚、作品の制作において、垂直線と水平線ばかりで構成された作品には、面白みが少なくなってしまう傾向があります。そこで、その様な際には、斜線や曲線も加えて構成することで、作品に深みが生まれるのです。

もっと言えば、たとえば静物を描く際には、角張ったモチーフばかりではなく、丸いものも加える。逆に、丸っこいモチーフばかりではなく、角張ったモチーフも加えることで、多様性を表現できます。^^

滑らかな曲線を描くための姿勢と身体の動かし方

第1回個展出品作品 雷神 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

曲線を美しく描くためには、手首だけで動かすのではなく、肩及び腕や肘を使って大きな弧を描くように動かす必要があります。

身体を固めると線がぎこちなくなるため、背筋を伸ばし、肩の力を抜いた状態でスケッチブックや紙全体を見渡しながら描くのが理想です。

手元ばかりを凝視すると、線が途切れやすくなるため、視線は曲線の「流れ」に沿ってゆったりと移動させます。

とくに、鉛筆画やデッサン初心者の人の場合には、一度で完璧な曲線を描こうとせず、複数の軽い線を重ねて最適なカーブを探す方法が上達につながるのです。

その際には、「描いては消し・描いては消し」を繰り返すのではなく、Bや2Bなどの柔らかい鉛筆を人指し指・中指・親指で優しく軽く持ち、前述のように肩及び腕や肘を使った大きな動作で描いて行きましょう。

そして、複数の線を描くことによって、やがて「この線だ」と思える線に出会えますので、大まかな輪郭が取れたところで、それ以外の不要な線を練り消しゴムで整理しましょう。^^

曲線を安定して描くための筆圧コントロール

F10-1996☆-3.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

曲線は、筆圧が強すぎると硬さが出てしまい、弱すぎると線が途切れがちになります。最初は薄い線から描き始め、カーブの流れを確認してから徐々に濃さを調整すると、自然なラインに仕上がります。

また、曲線の途中で筆圧を変えすぎると流れが不自然になるため、一定の力加減を保つことが大切です。

慣れないうちは、同じ曲線を複数回繰り返し描き、鉛筆の滑りや自身の手の動きの癖を把握すると安定度が増します。適度な速度でスケッチブックや紙上を滑らせることも、滑らかな曲線を生むための鍵となります。

曲線で上達するための反復練習

-F10-1996☆-1.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(吽形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

曲線の練習は、円、楕円、波線などをひたすら描き続ける反復が基本となります。とくに楕円の練習は、カーブの始まりと終わりの角度を意識できるため、線の流れをつかむ良いトレーニングになるのです。

また、実際のモチーフを観察し、果物や壺の形を簡略化して曲線で描く練習を取り入れると、曲線の使い方がより実践的に身につきます。

最初は不安定でも、毎回の制作で曲線を意識して描くことで、手と目の連動が高まり、滑らかで自然な線を描けるようになれるでしょう。

曲線は、作品に柔らかさと動きを与える重要な線であり、その滑らかさは姿勢、筆圧、視線の流れ、反復練習によって確実に向上します。

曲線の美しさは、作品全体の雰囲気を大きく変えるため、毎日の制作で意識的に取り入れることが上達への近道となるでしょう。

シャープな線と曲線を組み合わせる実践テクニック

シャープな線と曲線は、それぞれ異なる性質を持ちながら、組み合わせることで作品に奥行きや動きを生み出す重要な要素となります。

片方だけを使うと単調になりやすい線も、両方を適切に取り入れて使い分けることで、モチーフの硬さや柔らかさ、明暗の差、視線の動きなどを自然に表現できるようになれるのです。

本章では、この2種類の線をより効果的に活かすための考え方と、実践的な描写方法を段階的に整理して解説します。

描線の対比によって生まれる立体感

第1回個展出品作品 ノートルダム寺院 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

シャープな線と曲線を組み合わせると、モチーフの質感や立体感を強調できます。

たとえば、モチーフの輪郭や光の当たる部分をシャープな線で締め、影の柔らかい部分を曲線で描くことで、硬い部分と柔らかい部分の差が視覚的に明確になるのです。

この対比があることで、モチーフの画面上における存在感や立体感を強調できます。また、シャープな線を部分的に使うことで、同じ曲線でも奥行きや距離の違いを表現しやすくなれます。

動きとリズムを生む線の使い分け

第1回個展出品作品 サン・ドニ運河 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

作品に動きを与えたい場合には、曲線でリズムを作り、その流れをシャープな線で引き締める方法が効果的です。

たとえば、動物の体の曲線に沿って柔らかい線を使い、筋肉の張りや方向性を示す部分にはシャープな線を入れると、滑らかな動きと瞬間的な強さの両方を伝えることができます。

風景画でも、山並みや雲の流れを曲線で描き、近景の枝や岩の輪郭をシャープに仕上げることで自然に視線を誘導できるのです。次の作品を参照してください。

ある夏の朝 2024 F10 鉛筆画 中山眞治

描線の種類を意識して配置することで、画面全体のリズムが整い、見応えのある構図が生まれます。

質感を描き分けるための線の重ね方

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

質感を表現する際には、描線の重ね方を工夫すると効果が倍増します。硬い素材はシャープな線を重ねてエッジ(縁)を強調し、柔らかい素材は曲線を薄く重ねることで自然な質感になるのです。

木の表皮なら、ひび割れ部分や節にはシャープな線を使い、その周囲に曲線を重ねて柔らかい反射や表面の丸みを描くと、素材感がリアルに伝わります。

素材ごとに線の重ね方を変えることは、多様な表現を生み出すための大切な技術です。

モチーフに応じて描線を選択する判断力

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

描線の使い分けは感覚ではなく、モチーフの性質に基づく判断力によって磨かれます。

硬いか柔らかいか、光が強いか弱いか、角度が鋭いか緩やかかなどを観察することで、どこにシャープな線を置き、どこを曲線で包むべきかが自然に見えてくるのです。

鉛筆画やデッサン初心者の人は、描きながら迷うかもしれませんが、線を描く前にモチーフをよく観察し、線の種類を決めてから描き始めると判断が速くなります。

常に、「この部分はどんな質感か」を意識することが、線の選択の正確さを向上させてくれるでしょう。

シャープな線と曲線の組み合わせは、作品全体の質感・立体感・動き・視線誘導を高める重要な技法であり、その効果は描線の対比によって最大限に引き出されます。

両方の線を使いこなせるようになることで、表現の幅は大きく広がり、画面に説得力と深みを加えられるようになるのです。

初心者の人が取り組みやすい線の練習メニュー

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

描線の質を安定させるためには、基礎的なトレーニングを継続して積み重ねることが最も効果的です。

とくに、鉛筆画やデッサン初心者の人は、複雑な形を描く前に、まっすぐな線・曲線・基本形の描き取りといったシンプルな練習に取り組むことで、鉛筆の扱い方に慣れ、描線の精度や安定感を大きく向上させられます。

本章では、今日からでも始められる、実践的で取り組みやすい練習メニューを紹介しましょう。

基本形を描きながら描線の正確さを鍛える

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

最初に取り組むべき練習は、円、四角、三角といった基本形の描き取りです。これらの形を繰り返し描くことで、直線と曲線のバランス、角度の適切さ、筆圧の均一さが自然と身につきます。

円を描く際は、肩から肘を滑らかに動かしながらカーブを作り、四角形は辺ごとに筆圧や角度を意識しながらシャープに描くことがポイントです。

また、基本形を大小さまざまなサイズで描く練習は、描線のコントロール力を高めるうえで非常に効果があります。

光と影を線で捉える基礎練習

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅡ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

描線の質をさらに高めるためには、光と影の変化を線で表現する練習が欠かせません。

まずは、単体の球体や円柱など、影のつき方がわかりやすいモチーフを選び、シャープな線で光の当たる部分を引き締め、柔らかい曲線で影の広がりを描く練習が効果的です。

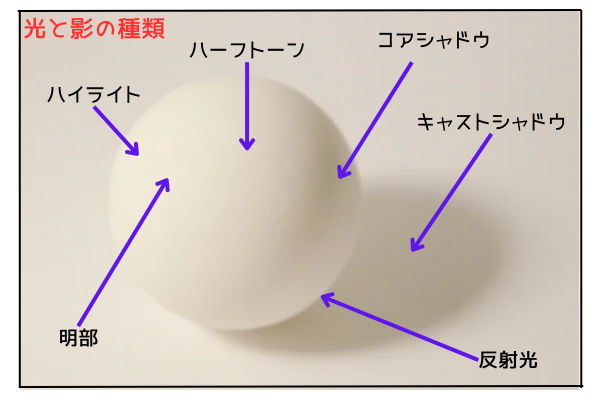

その際には、なだらかなグラデーション(階調)の他に、床面からの「反射光」を意識して描き込んでいくことで、リアリティーが高まります。次の画像を参照してください。^^

濃淡(※)を、線の重ね方や筆圧で変化させることで、線だけで立体感を再現できるようになれます。明暗の観察と描線の種類の使い分けが一致してくると、モチーフの理解度も深まり、より確かな描写力へとつながるのです。

※ 濃淡を作る方法として、同じ方向の線を重ねる「ハッチング」と、縦横斜めの4通りの線を重ねることで面を作ることに役立てられる、「クロスハッチング」という方法があります。

この際に、描きにくい線があった場合には、スケッチブックや紙の側を90°回転させれば、無理なく描けるのでオススメです。^^

リズムを意識した描線の連続トレーニング

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

線を自然に描けるようになるには、一定のリズムで行うことが重要です。

たとえば、同じ方向にまっすぐな線を並べる、一定の間隔で曲線を連続して描く、波線やジグザグ線を繰り返すなど、リズムを意識したトレーニングは大きな効果を得られます。

線を連続して描く練習は、筆圧がブレにくくなり、手の安定感も増していくのです。

また、線を描くスピードを速くしたり、遅くしたりして変化をつけることで、自身の得意なリズムや動き方を把握できて、描線に感情を宿すことができるようになれます。

継続して上達するための習慣づくり

第1回個展出品作品 ノスリ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

描線の練習を効果的に積み重ねるためには、毎日の制作習慣が欠かせません。短い時間でも良いので、スケッチブックや紙に向き合い、直線や曲線を繰り返し描くことが大切です。

集中できる日には長めの練習を行い、疲れている日は軽く手を動かすだけでも構いません。継続によって手の動きが自然になり、描線の安定感は確実に増していきます。

練習記録を残すと、自身の成長が目で確認できて、モチベーションの継続にもつながるでしょう。

描線の練習は、シンプルな反復こそが効果を生む基礎であり、基本形・光と影・リズム・習慣化という4つの要素を押さえることで、線の安定度と表現力は確実に向上します。

毎日の練習で自然と描線の質が整い、制作全体の自信にもつながるはずです。

描線を磨けば作品が変わる:初心者の人に伝えたい大切なポイント

鉛筆画やデッサンにおいて、描線の質は作品全体の印象を大きく左右します。どれだけ構図が良くても、どれだけ陰影が丁寧でも、描線が不安定であれば作品は締まりを欠き、魅力が半減してしまいます。

逆に、線が安定し、強弱や方向性が明確になるほど、作品は自然と説得力を帯びていくのです。

本章では、鉛筆画やデッサン初心者の人が、とくに意識すべき描線の重要なポイントを整理し、日々の制作に必ず役立つ実践的な視点を解説します。

描線の質が作品全体の空気感を左右する

第1回個展出品作品 ペンギン 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

描線には、そのまま作品の「空気感」を作りだす力があります。強い線は引き締まった印象を与え、柔らかい線は穏やかな雰囲気を生み出します。

たとえば、人物の輪郭が強すぎると堅い表情になり、逆に弱すぎると存在感が薄れてしまうのです。

風景でも同様で、近景はシャープに、遠景は柔らかく描くことで、距離感が自然に伝わります。

描線を適切に使い分けることで、作品全体に統一された空気感が生まれ、画面がひとつの世界としてまとまりを持つようになれるでしょう。

余分な線を整理して精度を高める方法

-1-1.png)

第1回個展出品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサン初心者の人が、陥りやすい問題のひとつに、描線が多すぎて画面が雑然とすることがあります。

描き始めの段階では、複数の線を重ねて形を探ることは必要ですが、後半では不要な線を整理する作業が欠かせません。

練り消しゴムの先端を尖らせ、いらない線だけを丁寧に取り除いていくことで、輪郭の精度が格段に上がります。

描線を整理することで、モチーフの形が明確になり、光と影の境界も自然に浮かび上がり、作品の完成度が高まるのです。

この場合、輪郭を取る際の鉛筆を2Bで描いていたとすれば、確定する線を改めてなぞるときには、2段階明るい鉛筆を使いましょう。2Bを使っていた時には、HBでなぞるということです。

その理由は、濃い鉛筆でしっかり輪郭を取ってしまうと、不自然な状態になってしまうからです。考えてみてください。輪郭だけがしっかり入り込んでいる作品なんて、何か違和感がありませんか?^^

描線の強弱を使い分けて立体感を表現する

第1回個展出品作品 人物 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

描線の強弱を意識することで、立体感や奥行きが自然に表現できるようになれるでしょう。

モチーフの近くにある部分や、光の当たる角度が強い部分はシャープな線で描き、遠ざかる部分や影の中は柔らかい線にすることで、空間的な変化が滑らかに伝わります。次の作品を参照してください。

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

また、筆圧を変えて線の濃淡を調整することで、形の膨らみや凹みを繊細に表現できます。描線一本の変化が、モチーフの存在感に直結するため、強弱の使い分けは必ず身につけたい重要な技術です。

描線の方向と流れが作品の見やすさを決める

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

描線の方向には、視線を誘導する力があります。形を追う線はモチーフの輪郭を明確にし、影を描く線は光の方向を示します。

逆に、線の方向がバラバラな場合には作品は雑然とし、どこを見れば良いのか分かりにくくなってしまいます。鉛筆画やデッサン初心者の人はまず、モチーフの大きな流れに沿って線を描く習慣をつけると良いでしょう。

たとえば、球体であれば面のカーブに沿って線(陰影の線)を描き、布であれば折れ目の方向に合わせて線を置くと、自然な質感が生まれます。線の流れを意識するだけで、画面の見やすさが大幅に向上するのです。

描線は鉛筆画の最も基本的でありながら、最も作品の印象に影響する重要な要素です。描線の質、整理、強弱、方向という4つのポイントを意識し続けることで、画面全体が整い、作品に説得力と魅力が宿ります。

毎日の制作で、これらを繰り返し確認することが、確かな上達につながるはずです。

練習課題

第1回個展出品作品 兄妹 1996 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画やデッサンは練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

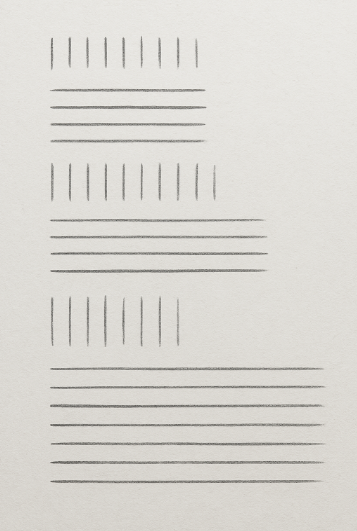

シャープな直線の精度を高めるトレーニング

内容:

・スケッチブックや紙全体に、同じ方向へまっすぐな線を20〜30本並べて描く。

・短い線→中くらい→長い線の順に難度を上げる。

・筆圧を変えず、線の幅と濃さが均一になるように意識する。

目的:

シャープな線の安定性を高め、筆圧と角度の連続コントロールを習得する。

参考画像です

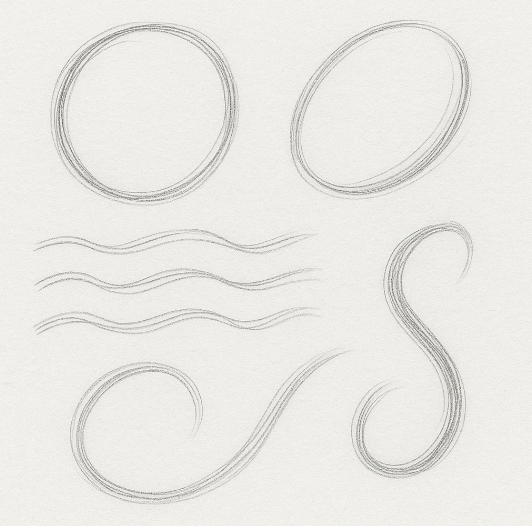

滑らかな曲線の連続スケッチ

内容:

・円、楕円、波線、S字カーブを、スケッチブックや紙いっぱいに描く。

・手首だけでなく、肩・肘の動きも使って大きく描く。

・練り消しゴムで不要な線を整理し、最も美しい曲線を一本選ぶ。

目的:

曲線の流れをつかみ、線の滑らかさと筆圧の安定を身につける。

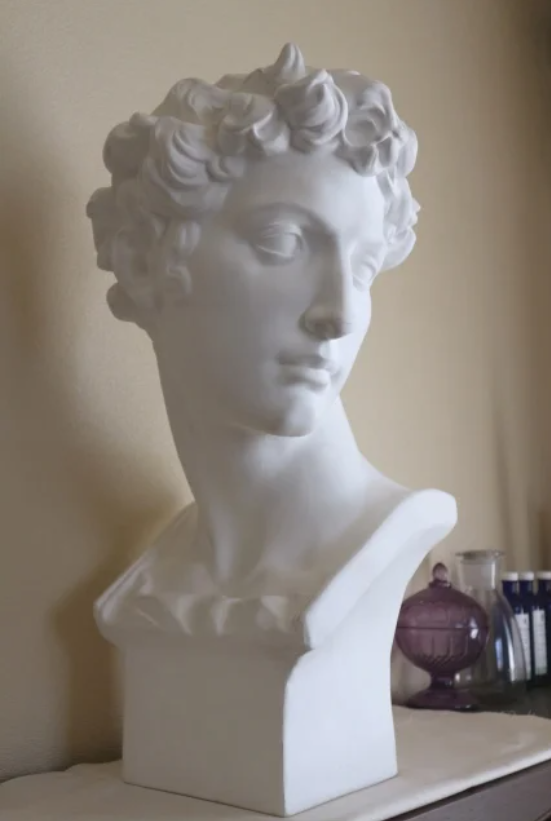

参考画像です

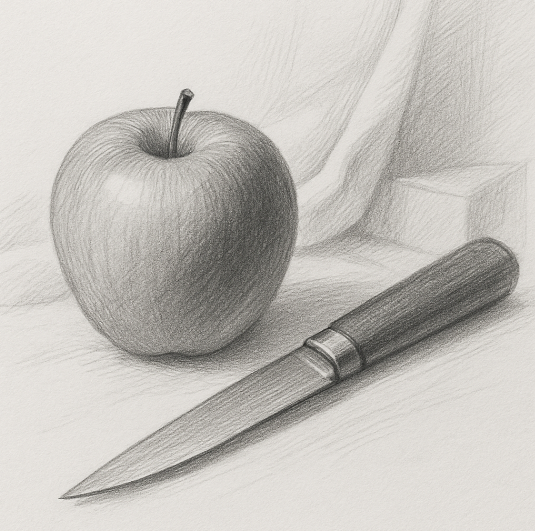

シャープな線と曲線の組み合わせ実践

内容:

・リンゴ(曲線)+ナイフ(シャープ)。

・布のたわみ(曲線)+箱の角(シャープ)。

など、硬いものと柔らかいものを組み合わせて10〜15分のスケッチ。

目的:

2種類の線の役割を理解し、適切な線を判断して使い分けるスキルを鍛える。

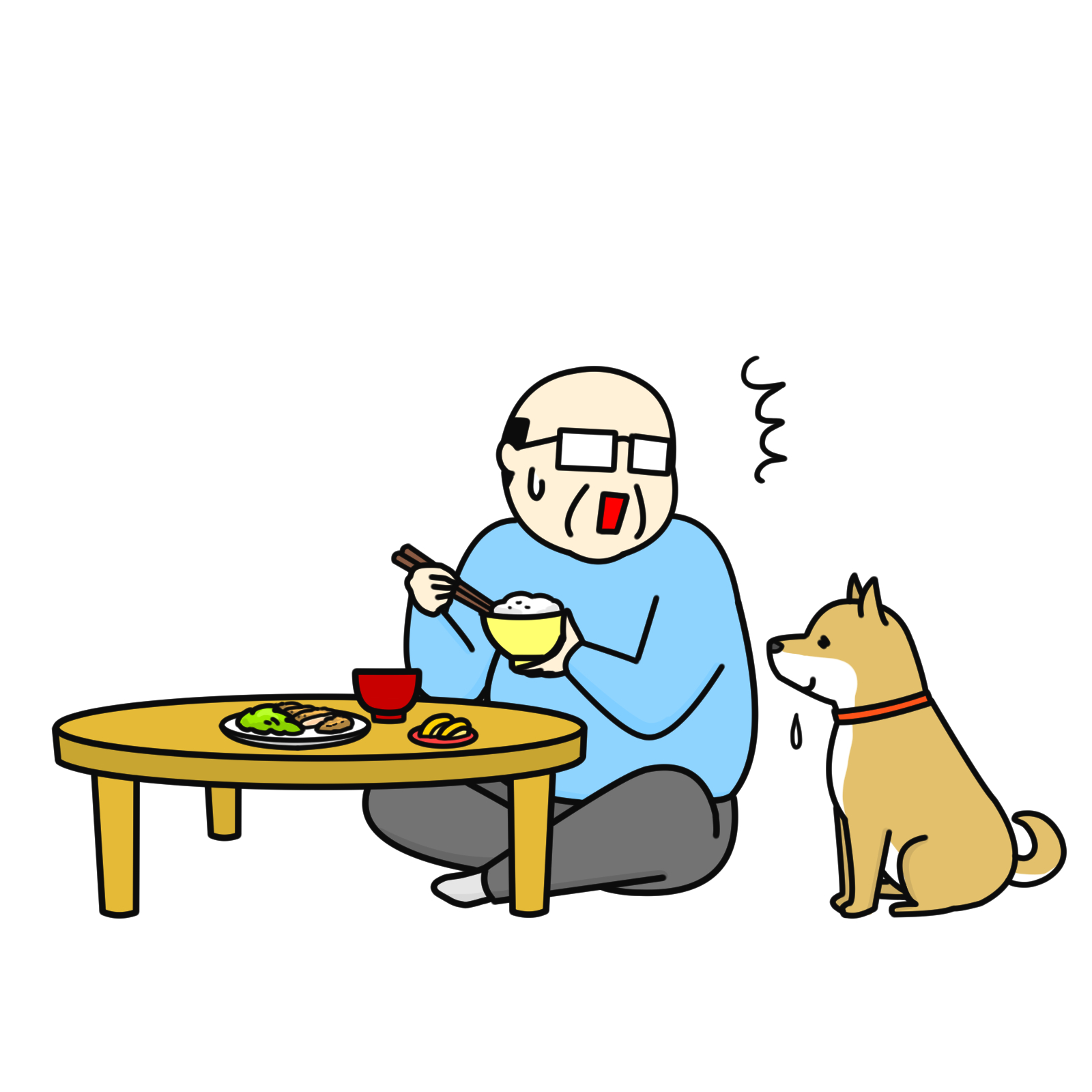

参考画像です

まとめ

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサンの、基礎となるシャープな線と曲線は、初心者の人が最初に身につけるべき最も重要な技法であり、描線の質が整うことで作品全体の印象は大きく向上します。

シャープな線は形を引き締め、硬さや緊張感を伝え、曲線は柔らかさや流れを表現して画面に動きや温かみを与えるのです。

この両方を適切に使い分けられるようになると、作品に立体感や奥行きが生まれ、観てくださる人の視線を自然に誘導できるようになれます。

ここでは、この記事で扱った内容の要点を改めて整理し、鉛筆画やデッサン初心者の人が確実に技術を身につけるための指針としてまとめましょう。

まず、シャープな線を描く際には、筆圧と鉛筆の角度が重要であり、芯をやや立てることでエッジの効いた線が得られます。また、肩及び腕や肘を使って大きく動かすことで、線のぶれを防ぎ、安定した直線が描けるようになれます。

一方、曲線を描く際には身体を硬直させず、リラックスした姿勢を保つことが滑らかな線に直結します。曲線の流れを意識しながら、肩及び腕や肘の連動で描くことで、自然なリズムと動きが生まれるのです。

両方の線を組み合わせることで、質感の表現が格段に広がります。たとえば、ガラスや金属のような硬い素材にはシャープな線が適しており、布や果物のような柔らかい素材は曲線を基本に描くと自然な印象になります。

さらに、線の強弱を使い分けると、光と影の変化や奥行きを繊細に表現できるようになり、作品全体の説得力が増します。線をただ描くだけではなく、「どの線が適切か」を判断する観察力も重要です。

また、描線の練習は継続することで安定感が増し、自身の癖や得意な動きが把握できるようになれます。

まっすぐな線、円、楕円、波線を毎日描くことで、手のコントロール力は確実に向上し、制作のあらゆる場面で応用が効くようになれます。基本形を無理のないリラックスして描く習慣は、描線の質を高める最短ルートです。

■ この記事のポイントのおさらい

- シャープな線は形を引き締め、硬さや強調を表現する。

- 曲線は柔らかさや流れを生み、画面に動きを与える。

- 筆圧・角度・姿勢の違いが、描線の質に大きく影響する。

- 描線の強弱と方向で、立体感や視線誘導が決まる。

- 基本形と連続線の反復練習が、技術習得の鍵となる。

描線が安定すれば、作品の完成度は一気に向上します。

鉛筆画やデッサン初心者の人ほど、派手な技法に進む前に「線の基礎」に時間を割くことが最も効果的な上達法です。毎日の練習を積み重ねることで、あなたの鉛筆画やデッサンは必ず大きく変わっていきます。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

筆圧、角度、身体の使い方、練習量のすべてが描線の質に直結するため、毎回の制作で意識的に取り入れることが、上達への最短ルートになるでしょう。