こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

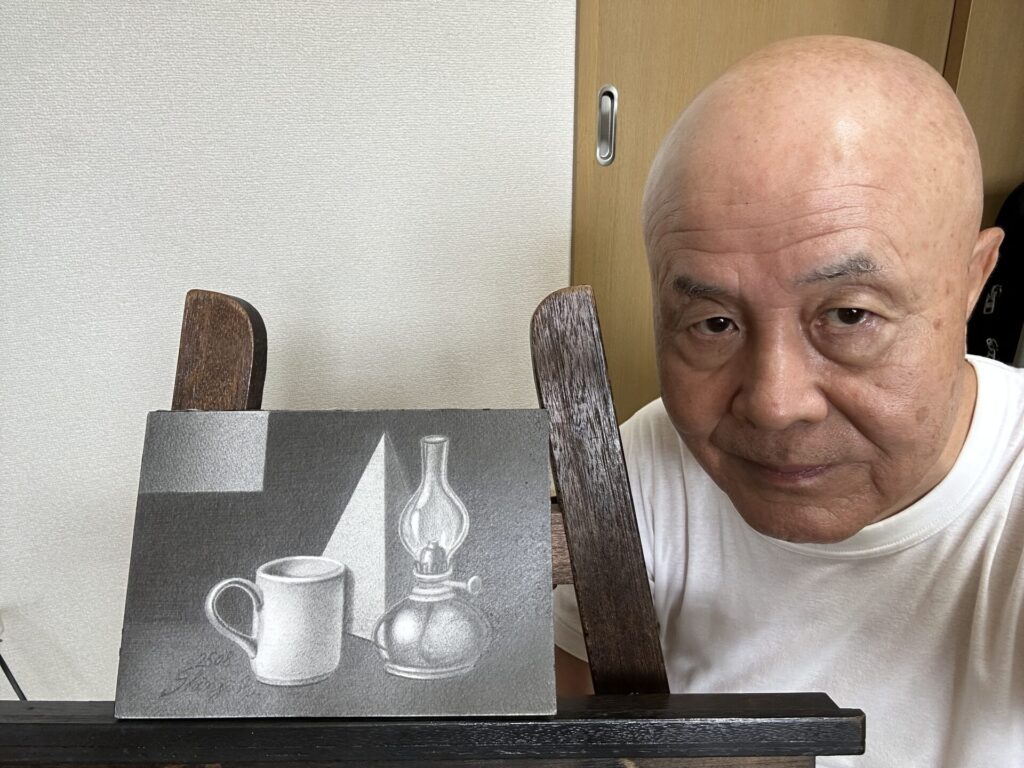

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、静物の鉛筆画やデッサンにおいて、質感は作品の魅力を左右する重要な要素です。同じ形を描いても、質感の捉え方しだいでリアルさや存在感は大きく変わります。

この記事では、まず、鉛筆画やデッサン初級者の人がつまずきやすい、観察ポイントからはじめましょう。

そして、中級者の人が悩む描き込み量の調整、階調設計、光源の扱い、仕上げの質感バランスまで、実際の制作に直結するステップを体系的にご紹介します。

静物をより立体的に、美しく、説得力のある表現へと引き上げたい人に向けた「質感特化型のガイド」です。

それでは、早速見ていきましょう!

静物デッサンで質感が決まる理由

静物の鉛筆画やデッサンでは、形を適切に描くことだけでは、作品の説得力は生まれません。むしろ質感の捉え方こそが、画面のリアリティーを左右する核心です。

鉛筆画やデッサン初級者の人は、形の適切さに意識が集中しやすいですが、中級者へ進むためには、質感を優先して観察し、光の状態や表面の手触りを読み取る力を育てることが、極めて重要になります。

本章では、質感が静物の鉛筆画やデッサンにおいて、決定的な意味を持つ理由を整理しましょう。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

質感が「写実」と「説得力」を生む

人が、静物の鉛筆画やデッサンを見るとき、最初に感じ取るのは形よりも素材の質感です。

木のざらつき、金属の硬い反射、布の柔らかな空気感など、素材独自の質感は人の記憶と結びつきやすく、視線の入口にもなります。

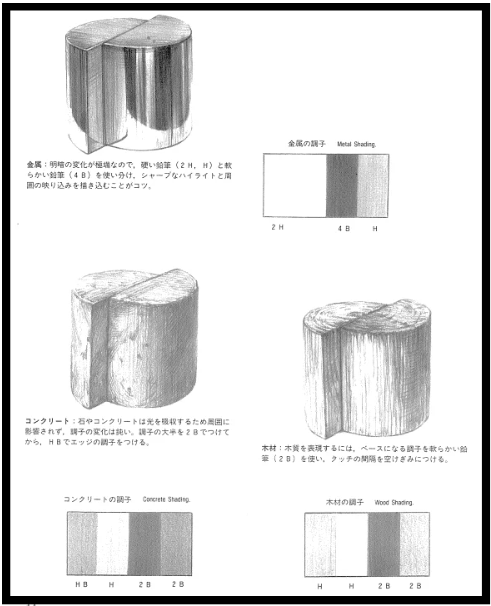

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 石原崇 氏

そのため、形が多少歪んでいても質感が正確であれば自然に見え、逆に形が適切でも質感が乏しければ、平面的で印象の薄い作品になりやすいのです。

質感の精度は、画面全体の安定感を左右する基礎となります。

光による質感の読み取り方

質感を描くうえで、最も重要なのは光を読むことです。

鉛筆画やデッサン初心者の人は、暗い部分を「暗く塗る」意識に偏りがちですが、中級者の人には、暗さや明るさの質の違いを見分ける力が必要となります。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 大寺聡 氏

木は柔らかく沈む暗さ、金属は輪郭を強調する硬い暗さ、布は面の流れを示す緩やかな暗さというように、素材ごとの光の反応を観察し、それに応じたトーン設計を行うことが必要です。

形より先に質を見るという視点

多くの人が形から描き始めますが、質感を優先して観察すると、作品の完成度は大きく向上します。

たとえば、陶器と布を一緒に描く場合には、陶器の滑らかさと布の柔らかさの差を最初に捉えることで、自然と線の方向性、階調(グラデーション)の幅、描き込み量に差が生まれるのです。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

これにより、質感同士の関係が画面の構図を引き締め、全体の統一感が高まります。

初心者と中級者で変わる質感の観察精度

家族の肖像Ⅱ 2023 F1 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画やデッサン初心者の人は、模様や細部を追いがちで、描き込みの多さで質感を出そうとします。

しかし、中級者の人では素材の違いを表面の模様ではなく、光の吸収・反射・拡散の違いとして捉えます。この視点こそが質感の描写の核心であり、描き込み量の判断にも直結するのです。

質感を光の扱いとして理解すると、同じ技法でも素材ごとの描き分けが可能になり、画面全体の質感の整合性も保ちやすくなります。質感は静物の鉛筆画やデッサンのすべての基盤であり、形・階調・構図をつなぐ軸となります。

材質ごとの特徴を見極める静物の観察術

第1回個展出品作品 野菜 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

静物デッサンで質感を表現するためには、表面的な模様を追うのではなく、素材が持つ性質を観察し、それを光と階調(グラデーション)の変化として読み取ることが欠かせません。

鉛筆画やデッサン初級者の人は、形や陰影に気を取られがちですが、中級者へ進むためには、材質ごとの手触り、光の吸収量、反射の強さなど、素材固有の状態を丁寧に観察する視点が必要です。

本章では、主要な静物素材に共通する観察の軸を整理し、質感を読み取るための視点を深めていきます。

木・金属・布に共通する観察ポイント

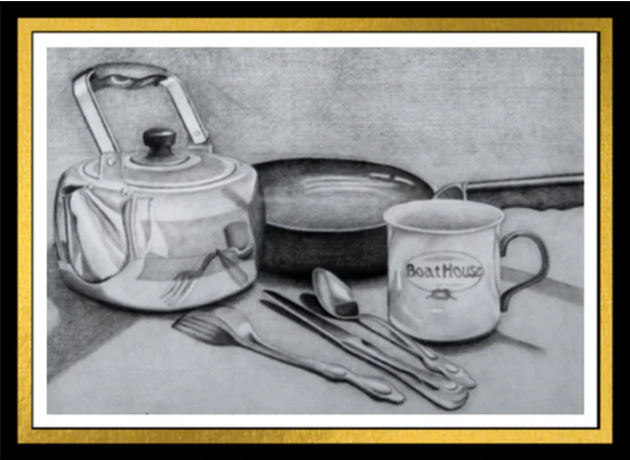

異なる素材にはそれぞれ特徴がありますが、すべてに共通する観察の起点は、光をどのように受けているかという点です。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 モアイのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

木であれば、光を柔らかく吸収してざらつきが映りやすく、金属は鋭く反射して境界が明確に見え、布は光を拡散することで滑らかな明暗の移り変わりを示します。

この光の状態を観察することで、素材がどの程度硬いのか、表面が粗いのか、凹凸があるのかなど、質感の手掛かりが自然と見えてくるのです。

表面の粗さや滑らかさを読み取る

質感を描き分ける際には、表面の粗さや滑らかさに注目することが大切です。

同じ暗部でも、粗い表面は影が細かく割れて複雑な暗さになり、滑らかな表面は光が均一に移動するためシンプルな階調になります。

たとえば、木材のざらついた部分は短く鋭い線が効果的ですが、陶器やガラスの滑らかな面は長く一定方向のトーンが適しているのです。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 ランプのある静物 2000 F50 鉛筆画 中山眞治

表面の状態を適切に読み取ることで、描き込みの方向性や密度が自然に定まり、質感の違いが明確になります。

光の吸収と反射の違いを描く

光の吸収量と反射の強さは、質感を描く際の最も大きな決定要素です。金属は光を反射するため、明るい部分が鋭く、暗部との境界がくっきりしたトーンになります。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 貝のある静物 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

一方、布は光を吸収してやわらかく広がるため、境界線は曖昧になります。木材はその中間で、所々に硬い影と柔らかい影が混在するのです。

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明 氏

この違いを意識すると、単に暗く塗るのではなく、「どんな暗さなのか」を判断しながら、階調(グラデーション)を構築できるようになれます。

質感に合う線の方向と密度を選ぶ

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

素材に合わせた線の方向性や、密度を意識することで、質感の印象は大きく変わります。

木材であれば木目の方向に合わせて線を描き、金属であれば反射の方向を意識した縦方向のトーンが効果的です。布は面の流れに沿って線を変化させることで、柔らかさやシワの深さを表現できるのです。

描線の方向や密度は、質感に直結する要素であり、素材ごとに描き方を変えることで説得力の高い静物の鉛筆画やデッサンへと仕上がります。

材質を見極めるための観察術は、単なる見た目の描写ではなく、光と表面の関係を読み取る姿勢が根幹にあるのです。

この視点を持つことで、質感の描き分けが安定し、静物の鉛筆画やデッサン全体に一貫した質感の調和が生まれます。

静物の鉛筆画やデッサンに必須の階調の構築と質感のつながり

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

静物の鉛筆画やデッサンで、質感を描き分けるうえで、階調(グラデーション)の組み立ては欠かせない要素です。

質感の違いは、線の描き方や模様の描写以前に、暗さと明るさの幅、境界の硬さや柔らかさといった階調の扱いによって決まります。

鉛筆画やデッサン初心者の人は、明暗を「濃い/薄い」で捉えがちですが、中級者へ進むためには、暗さの質、明るさの質、移り変わりの滑らかさを意識し、階調そのものを質感の核として扱う姿勢が必要です。

本章では、階調づくりがどのように質感へ直結するのかを整理します。

暗さの起点を決めることで質感が安定する

蕨市教育委員会 教育長賞 灯(あかり)の点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

質感を正確に描き出すためには、まず画面の中で最も暗い部分を早い段階で決めることが重要です。

暗さの基準があいまいな場合には、木のざらつきや金属の硬さ、布の柔らかな陰影といった素材固有の質感が散漫になり、階調(グラデーション)全体がうわついてしまいます。

最暗部を確定させることで、そこを起点として他の部分の階調を段階的に調整でき、質感に一貫性が生まれるのです。また、最暗部から徐々に明るいところへ描き進めることで、描きやすさが増します。

逆に、明るいところから順番に濃いところへと描いて行ってしまうと、手持ちの一番暗いトーンでは間に合わなくなってしまうこともあります。^^

階調変化を滑らかにする描き込み法

質感表現で特に重要なのは、光から影への滑らかな移り変わりです。滑らかに見えるか、急激に見えるかによって素材の印象が大きく変わります。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 ランプの点(とも)る静物 2000 F30 鉛筆画 中山眞治

陶器やガラスのような滑らかな素材は、緩やかな階調(グラデーション)が必要で、布は影が柔らかく広がるため、境界をぼかす描き方が適しているのです。

階調の変化がぎこちないと、どの素材でも硬い印象が出てしまい、質感が失われます。

境界の硬さや柔らかさで質感を描き分ける

質感の差は、境界線の硬さにも表れます。

金属のような硬い素材は光と影の境界が明確で、影がシャープに落ちます。一方で布や果物のような柔らかい素材は、境界が曖昧で緩やかです。次の作品を参照してください。

第2回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2000 F100 鉛筆画 中山眞治

境界が硬すぎると柔らかい素材が金属のように見え、逆に、金属の場合には、境界が柔らかすぎると緊張感が失われます。境界の性質を意識することで、素材ごとの質感が自然に描き分けられます。

中間トーンの扱いで作品の品格が決まる

階調(グラデーション)の中で、最も見落とされやすいのが中間トーンです。明部と暗部は意識されやすい一方で、中間トーンが雑になると質感が貧弱になり、作品の深みが失われてしまいます。

静物の鉛筆画やデッサンでは、この中間トーンが質感の「つなぎ」として大きく機能し、特に陶器・木材・布といった素材では、質感の滑らかさを左右する決定的な要素になるのです。

中間トーンをていねいに構築すると、画面全体に落ち着きが生まれ、作品に品格が宿ります。次の作品も参照してください。

第2回個展出品作品 潮騒 2001 F100 鉛筆画 中山眞治

階調(グラデーション)は、質感表現の中核であり、素材の性質を読み取り、それを画面に落とし込むための重要な土台です。

階調(グラデーション)を意識的に積み上げることで、静物の鉛筆画やデッサンの質感は自然と豊かになり、作品全体に統一感と説得力が生まれます。

質感を破綻させないための描写バランス

静物の鉛筆画やデッサンでは、質感を引き立てるために描き込む部分と、あえて簡略化する部分のバランスが極めて重要です。

素材ごとの質感を適切に描いても、描き込み量が均一であれば画面全体が平坦に見え、主役と脇役の差が失われます。

そして、光源の扱い(各モチーフが受ける光と影の方向)に矛盾が生じると質感が破綻し、素材らしさが崩れてしまうことがあるのです。

また、複数のモチーフを用いて制作する場合には、その中のモチーフに、他のモチーフが映り込んでいる描写は、リアリティーを表現するためには欠かせません。次の作品を参照してください。^^

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、質感を壊さないために必要な描写の取捨選択と、バランス調整について整理します。

描き込みすぎが質感を壊す理由

質感を出そうとして、細部まで描き込み過ぎると結果として画面が雑多になり、素材ごとの特徴が埋もれることがあります。

とくに、木目や布のシワなど、細部が多い素材ほど描けば描くほどリアルになると誤解されがちですが、必要以上の描き込みは視線の動きを乱し、静物全体のまとまりを損なうのです。

第1回個展出品作品 デコイのある静物 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

また、脇役のモチーフまで過度に描き込むと主役が埋もれ、質感以前に構図が弱く見えてしまいます。質感は、「どれだけ描くか」よりも、「どれを描くか」の取捨選択で決まる部分が大きくなります。

もっと言えば、あなたが5作品以上描いてある程度慣れてこられたことを前提にすれば、あなたが制作する画面上には、構図(※)に基づいた構成をしながら、主役や準主役には細密描写を施しましょう。

そして、主役や準主役以外のモチーフには、仮に「細かい模様や柄」があっても、簡略化して描きましょう。そうすることによって主役や準主役を引き立てられます。

あるいは、全体に細かい描写を施したい場合でも、主役や準主役にはしっかりと「ハイライト」を構成し、それ以外のモチーフには、「ハイライトを抑えた」描写をすることで、主役や準主役が引き立つのです。

このように、見えるがまま、あるがままに描くのではなくて、構図上の交点などに主役を据えて、前述のような配慮を意図して構成することで、「見映えの良い作品」になることを記憶しておきましょう。^^

※ 構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

主役・準主役以外をどうあえて簡略化するか

質感を引き立てるためには、主役と準主役の描写密度を高くし、それ以外のモチーフは意図的に描写を抑えることが有効となります。

たとえば、テーブルクロスや背景の布は、細かいシワをすべて描く必要はなく、面の流れを感じさせる程度で充分です。

また、木製の台や陶器の置物なども、主役や準主役との関係を邪魔しない範囲で省略し、全体の質感バランスを取りやすくします。

この「意図的な簡略化や省略」は、静物の鉛筆画やデッサンを上級へ進めるための大切な考え方であり、作品の視認性と印象に大きく影響するのです。

具体的な方法としては、次の作品の中央のやや右上の正面を向ている花が主役(黄金分割)ですが、その左側の花は準主役となります。準主役は、主役よりも目立たないように、斜め左に向かせています。

第2回個展出品作品 君の名は? 1999 F30 鉛筆画 中山眞治

その2つを中心に目立つように、明暗差を引き立てていますが、それ以外の下の花などには、トーンを乗せて目立たなくしているのです。

また、準主役は主役よりも目立たないように描きましょう。上の作品のように角度を変えるとか、あるいは、準主役には僅かに全体に淡いトーンを乗せて、主役を引き立てるといった方法もあります。

影の描き過ぎ・描かなすぎの診断法

影は、質感を強調する重要な要素ですが、濃く描き過ぎると画面が重くなり、描かなすぎるとモチーフが浮いて見えます。

影の適切な濃度を判断するためには、光源の方向と強さを常に意識して、主役や準主役が最も立体的に見える暗さを基準にすることが効果的です。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2006-Ⅰ F100 鉛筆画 中山眞治

また、脇役の影を主役の影より強くすると、意図しない場所が目立ってしまうため注意が必要となります。

影の濃さは、主役や準主役を引き立てる範囲で整え、質感と構図のバランスを同時に調整することが求められるのです。

光源の設定を統一化し質感の矛盾を防ぐ

第3回個展出品作品 灯(あかり)の点(とも)る窓辺の静物 2022 F10 鉛筆画 中山眞治

複数の静物を組み合わせて描く際に、最も多い質感の破綻は、光源の矛盾によって起こります。

たとえば、コップの影の落ち方と布の影の方向が一致しない場合には、どれだけ質感を丁寧に描いても作品全体が不自然に見えてくるのです。

光源を一つに決め、その光がどの方向から、どの高さで当たっているのかを、常に確認しながら描くことで、質感の矛盾は大幅に減ります。

光源の統一は、質感と立体感を同時に成立させるための、基本的かつ最重要なルールです。質感を破綻させないためには、描写の密度、影の扱い、光源の整合性の3つを意識的に管理する必要があるのです。

この視点を持つことで、静物の鉛筆画やデッサン全体に統一感が生まれ、主役や準主役の質感をより強く際立てられます。

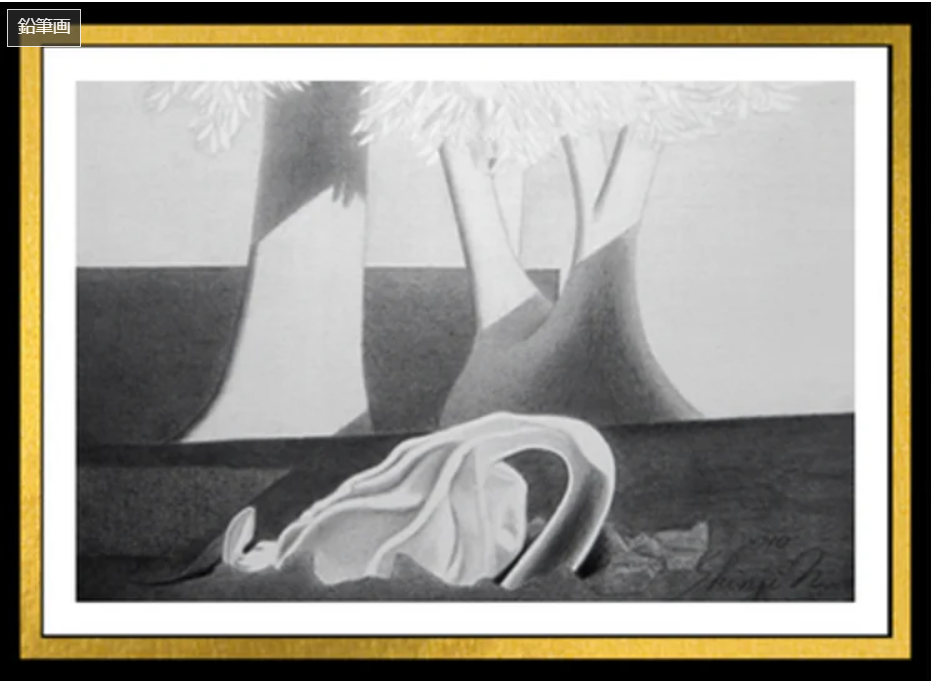

静物の質感を仕上げる実践プロセス

静物の鉛筆画やデッサンの仕上げ段階では、質感をより自然で説得力のある状態に整えるための、微調整が重要になります。

どれだけ描き込んだとしても、最後の調整が不足していると作品は平坦に見え、質感の密度も不安定になるのです。

逆に、仕上げの工程を丁寧に踏むと全体が引き締まり、素材ごとの質感の差がより鮮明に浮かび上がります。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 休日 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、仕上げで取り組むべき具体的なプロセスと、質感を整える最終的な考え方を整理しましょう。

重ね塗りと方向性で質感を整える

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

仕上げ段階では、これまで描いてきたトーンの上に微細な階調(グラデーション)を重ねることで、質感の深みを高める作業を行います。

とくに、木材や布のように複雑な面を持つ素材は、細かいトーンの重ね塗りによって表面の凹凸がより自然に見えるようになるのです。

金属の場合は、反射方向を意識して線を統一しながらトーンを重ねると、光の方向性がぶれずに硬さが強調できます。これらの調整は小さな操作ですが、質感の完成度に大きく影響します。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 反射 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

最暗部の更新で質感が引き締まる

F10-1996☆-1.png)

第1回個展出品作品 金剛力士像(阿形) 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

描き進めていくうちに、最暗部が中途半端に薄くなってしまうことはよくあります。仕上げでは、画面の中で最も暗い部分を改めて設定し、その暗さを更新することで全体の階調が引き締まります。

とくに、金属の影や陶器の深い影は、仕上げの段階でもう一段暗くすることで立体感が強くなり、素材の密度が際立つのです。

最暗部が甘いままの場合には、質感がどれだけ丁寧でも画面がうわついてしまうため、この調整は作品全体を締めるための最重要ポイントと言えます。

明部の処理で光った質感を作る

質感の決め手となるのは明部の扱いです。布や木材は明部を抑えめにし、自然な柔らかさを残しますが、金属やガラスのような光る素材は、明部を強調することでリアルさが生まれます。

とくに、コップの縁や金属面のハイライトなどは、練り消しゴムで軽く明るさを拾い上げていくと、素材固有の輝きが表れるのです。

明部が曖昧の場合には素材が鈍く見え、せっかく描いた質感が弱く感じられてしまうため、仕上げ段階で明部の調整は欠かせません。

次の作品は風景ですが、画面上の光を引き立てるために、画面手前の最暗部には9Bのトーンを使っています。そのトーンとの対比によって、画面左下からの光が生きているのです。これは静物画にも共通する点です。

-2.png)

第1回個展出品作品 夜の屋根 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

全体を見直して質感バランスを整える

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅠ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

最終段階では、部分的な描き込みではなく、画面全体の質感の統一感を見直します。たとえば、主役や準主役の質感が鮮明でも、周囲の脇役が描き込み過ぎていると主役や準主役が埋もれてしまいます。

我々人間の目は、「細かい柄や模様」に注意を奪われる習性があるので、注意が必要であり、脇役に「細かい柄や模様」がある場合には、簡略化してしまいましょう。

また、光源の向きや影の濃さが部分によって異なると、質感そのものが不安定に見えるのでこの点も配慮が必要です。

仕上げでは全体を俯瞰し、「どこが強いか」「どこを抑えるか」を判断しながら細部を調整することで、作品全体の質感が整い、完成度の高い静物の鉛筆画やデッサンへと仕上がります。

静物の鉛筆画やデッサンにおける質感の完成度は、この仕上げ段階で大きく決まるのです。

重ね塗り、最暗部更新、明部の調整、全体バランスの確認という4つのプロセスを丁寧に踏むことで、作品は一段と深みを増し、素材ごとの魅力が力強く輝きます。

練習課題

第1回個展出品作品 ブラザーウルフⅢ 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画やデッサンは練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

木材の質感を捉えるブロックデッサン

木材ブロックを1つ用意して、

- 木目の方向

- 表面の粗さ

- 光の吸収具合

の3点を中心に観察します。

最暗部を先に決め、そこを基準に階調(グラデーション)を構築していきます。

線は木目の方向に合わせ、密度と長さを変えながら表面の質感を描写してください。

「描き込みすぎず、必要な部分だけ」を意識してまとめます。

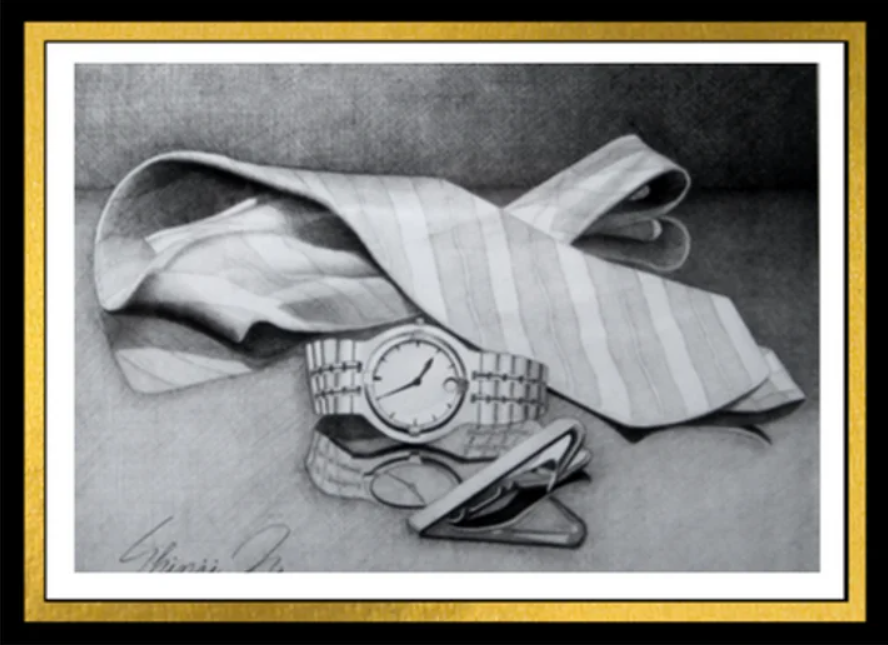

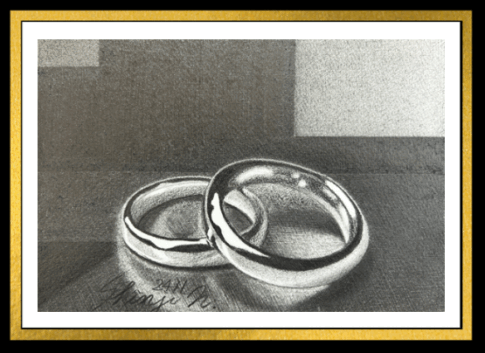

参考画像です

金属スプーンで反射と境界の質感を描き分ける

金属スプーンを1本置き、

- 反射光

- 映り込みの歪み

- 硬い境界線

を中心に観察します。

金属特有の急激な明暗差を描くことで、硬さと光沢を表現します。

輪郭を濃く描き過ぎないよう気をつけ、反射方向に沿ってトーンを乗せます。

最明部は練り消しゴムで拾い、光った質感を仕上げてください。

参考画像です

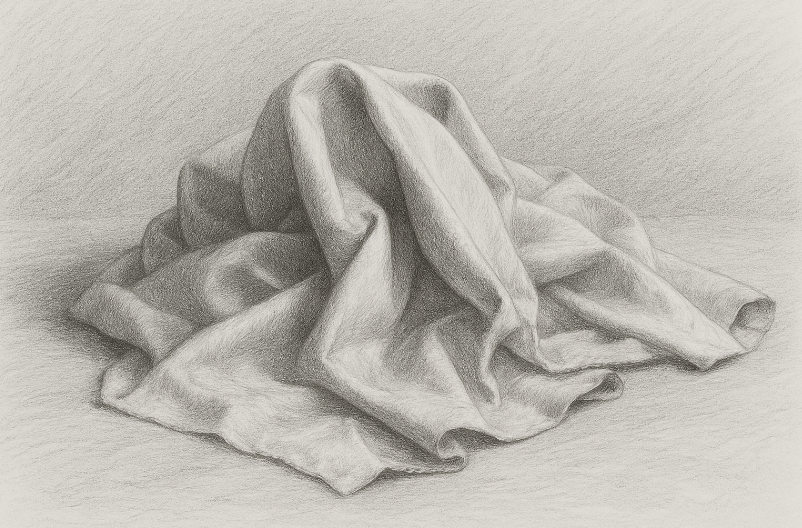

布の塊で柔らかさと中間トーンの流れをつかむ

布を自然に丸めて置き、

- シワの流れ

- 光の拡散

- 中間トーンの滑らかな変化

を中心に観察します。

境界が硬くならないよう注意して、濃淡の移り変わりを指でなぞるようなイメージで描きます。

「どこを強く描き、どこを弱めるか」の判断練習にも最適です。

布の柔らかな空気感が出るまで、中間トーンを丁寧に整えましょう。2HやHの鉛筆を優しく軽く持ち、ハッチング(※ 1)やクロスハッチング(※ 2)で重ね塗りしていきましょう。

参考画像です

※ 1 ハッチングとは、一定方向からの線を重ねて描いて行く方法です。

※ 2 クロスハッチングとは、縦横斜めの4方向からの線を使って面を埋めていく方法です。描きにくい方向の線があった場合には、スケッチブックや紙の側を90°回転させれば無理なく描けます。

まとめ

第1回個展出品作品 家族の肖像 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

静物の鉛筆画やデッサンで質感を捉えるためには、形の正確さだけではなく、素材ごとの光の状態や階調(グラデーション)の差を丁寧に読み取る姿勢が求められます。

この記事で取り上げました内容は、鉛筆画やデッサン初心者の人から中級者の人へと、力を伸ばしていくために欠かせない視点を体系的に整理したものです。

静物は単純な形に見えても、光の吸収、反射、拡散の違いによって質感が全く異なるものとして表れます。

これらを意識することで、素材ごとの描き込み量が判断しやすくなり、全体の説得力が自然と高まるのです。

質感を破綻させないためには、画面すべてを均等に描くのではなく、主役及び準主役と脇役の描写量を明確に分ける判断が不可欠となります。

とくに、脇役を過度に描き込みすぎると、主役や準主役の存在感が弱まり、観てくださる人の視線がさまよってしまうのです。

光源の方向が一致していない場合も、質感の不整合につながるため、影の方向と明暗の境界を常に意識しながら制作を進める必要があります。

こうした調整は、鉛筆画やデッサン中級者を目指す上で避けて通れない部分であり、描く力の成熟に直結する重要な要素です。

そして、階調(グラデーション)の組み立ては、質感の表現に欠かせない基盤です。最暗部を早い段階で設定することで、画面全体の階調に軸が生まれ、素材の硬さや柔らかさを適切に描き分けられます。

また、中間トーンを丁寧に扱うことで滑らかな質感や落ち着いた画面の品格が確保され、静物作品に深みが生まれるのです。

最終段階では、明部と暗部のバランスを見直し、必要に応じて最暗部を更新することで、作品全体を引き締める効果が得られます。質感を扱う力は、以下のような観点を意識することで確実に向上します。

- 光の吸収、反射、拡散という素材ごとの特徴を理解する。

- 主役及び準主役と脇役の描き込み量を変え、質感の強弱をはっきりさせる。また、準主役は主役よりも少しだけ目立たないように描くこともポイント。

- 最暗部を基準に階調を組み立て、素材ごとの深みを調整する。

- 明部の処理で、素材らしい輝きや柔らかさを表現する。

- 画面全体の統一感を意識し、質感の矛盾を排除する。

静物の鉛筆画やデッサンは、一見すると単純なモチーフに感じられることがありますが、その中には多様な質感の違いが潜んでいます。

これらを丁寧に読み取り、描写の取捨選択を行うことで、作品は確実に力強さと深みを増します。

日々の観察と試行錯誤を続けることで、質感を扱う判断力が磨かれ、より高い次元の静物表現へと進むことができるでしょう。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-7-485x353.png)

質感を中心に観察する習慣を身につけることで、描写の判断が安定し、作品の完成度は大きく向上するでしょう。