こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

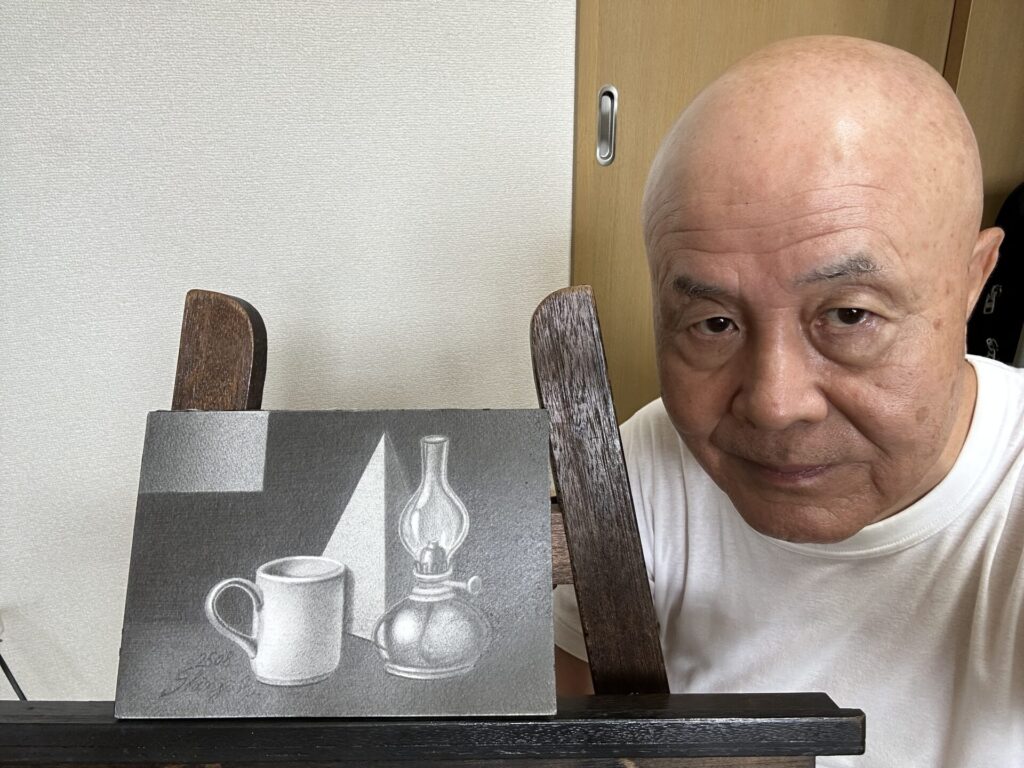

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、自然の広がりを、鉛筆だけで説得力ある一枚に落とし込むには、構図・トーン・質感・光の4本柱を適切に組み立てることが近道です。

この記事では、鉛筆画やデッサン初心者の人でも迷わずに進められる実践手順と、伸び悩みやすい中級者の人が「プロっぽさ」へ一段階ステップアップできる要点を厳選。

地平線の置き方、近景・中景・遠景の空気感、木・雲・水面などの質感差、時間帯で変わる光の設計と、下描きから仕上げの判断基準までを具体化します。

細密に描く所と、あえて省く所をより分けて、視線の動きを操る方法も解説しますので、今日から制作する一枚に直結できる実用ガイドです。

それでは、早速見ていきましょう!

失敗しない風景の構図:視線を導く「置き方」の基本

-誕生2023-Ⅱ-F30-1024x740.png)

日美展 大賞(文部科学大臣賞/デッサンの部大賞) 誕生2023-Ⅱ F30 鉛筆画 中山眞治

風景は要素が多く、どこから手を付けるかで完成度が決まります。まずは「置き方」=構図(※)の設計を先に決めると、以後の描写判断がすべて簡単になります。

鍵は、地平線の高さ・主題(主役や準主役、以下主題)の位置・視線誘導のライン・天(空)と地の比率という4点です。

描きたい情緒(広がり、静けさ、奥行きなど)に合わせてこれらを選び、最小限の線で「画面の見映えの整理」を済ませましょう。

本章では、整った構図であれば、細部を描き込みすぎても破綻せず、逆に省略しても画が成立する点について解説します。

※ 構図につきましては、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

地平線の高さを意図で決める

広い空を見せたいときは地平線を下げ、大地の量感を出したいときは地平線を上げます。

迷われるようでしたら、3分割のどちらかの線上に合わせると安定し、水平線が傾いていないかを早い段階で確認しておきましょう。

水辺や遠景の街並みでは、水平の「直し」が後になるほど全体がズレて、直しにくくなるため、最初の10分で決め切ることがポイントです。^^

主題は3分割の交点か√2・黄金分割の線上へ

一本の木、曲がっている小径、塔、岩塊など「象徴になる形」を分割点や分割線に軽く置きます。次の画像を参照してください(√2分割や黄金分割については、この記事の最終部分の関連記事で確認してください)。

-220609.png)

主役が、画面寸法上の中央に居座ると緊張感が薄れがちになるので、中心から外した位置(※)を考えます。そのためにも、「構図による分割点の位置」を導入して配置していきましょう。

準主役は、主役に「寄り添う」角度で配置し、両者の距離感でリズムを作ります。

ここで、「寄り過ぎ・離れ過ぎ」を2〜3パターン試す小さいサイズの下絵を描いて比較すると、後の描き込み量の配分が決まり、迷いが消えるのです。

※ 制作画面の寸法上の中心に、あなたが描こうとしてる風景の中心部分を重ねてしまうと、「動きが止まってしまう」ので注意が必要です。^^

視線誘導のラインを先に引く

小径、川、畝(うね)、塀、電柱列、雲の切れ目などは「視線を運ぶレール(導線)」です。

画面手前から、中景・遠景へ連ねるS字や対角線は、観てくださる人の導線設定に効果的で、手前をやや太く濃く、中景で中トーン、遠景で淡く細くと落としていくと、自然に視線が奥へ進みます。次の作品はS字構図です。

橋へ続く道 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

重要なのは「導線と主役が寄り添っているか」です。導線が主役に向かって視線を導き、主役でいったん止まり、空のハイライトや遠景の光へ抜ける流れを作りましょう。

この場合には、先ほどの画像を再度掲載しますが、2つの対角線(①、②)を上手に使うことも重要です。

-220609.png)

3分割構図基本線上の、交点や線上に風景の主だった要素を配置していくわけですが、対角線を使うことで、近景・中景・遠景の構成が生きてきます。次の作品を参照してください。

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

天と地の比率で「気配」を決める

天(空)7:地3は「解放感」、天(空)3:地7は「土地の量感(広がり)」。曇天や夕景のドラマを狙うなら空を多めに、林内の静けさなら地を厚めに。

どちらにするかを先に決め、主題以外の反対側の描写を抑えると主題を引き立てられます。

天(空)側に強いハイライトを確保した場合には、地側は最暗部を用意し、明暗の「対」で画面を締めると、構図が作品としての芯を持てるのです。^^

構図は、「後で直す」ではなく「最初に決め切る」ことが重要です。地平線の高さ、主題の座標、視線の導線、天地比率の4点をスケッチの冒頭で確定し、下絵で比較検討すれば、以降は迷わず描写に集中できます。

近景・中景・遠景のトーン設計:空気遠近法と「黒の置き所」

広い風景を一枚にまとめるときに、最初に決めるべきは「どこをどれだけ暗くするか」というトーンの設計です。

近景・中景・遠景の3層を意識して、黒と白の「置き所」を早い段階で固定すると、細部の描写量が多少ブレても画面は崩れません。

逆に、これを曖昧にすると、全体が同じ濃さに寄り、奥行きが消えます。

尚、画面深度を高める方法を、最初にお伝えしておきます。近景を「薄暗く」、中景は「暗く」、遠景では「明るく」描くことで、その効果を最大にできます。次の作品を参照してください。^^

国画会展 会友賞 誕生2013-Ⅰ F130 鉛筆画 中山眞治

本章では、空気遠近法を軸に3層(近景・中景・遠景)の役割と配分、そして黒と白のアンカー(錨…いかり)の決め方を整理しましょう。

近景:最暗部と強いコントラスト(明暗差や対比)で入口を作る

近景は、観てくださる人の視線が最初に触れる「入口」です。ここに画面内の最暗部(もしくは上位の暗部)を用意すると、手前の量感が一気に立ち上がります。

草むら・石・樹皮など、テクスチャー(質感)の情報も近景に集中させ、輪郭はやや硬め(はっきりめに描く)、エッジ(縁)も明快に。

暗部は面で置き、ハイライトとの落差をはっきり作ることで、先ほどの作品のように、画面の「劇的な対比」を確立できます。これにより中景・遠景のトーンを自然に軽くできて、奥行きの余白が生まれます。

中景:一番濃いトーンにするか、中間トーンの幅で「リズム」を編む

中景は、近景と遠景をつなぐ「舞台」です。最暗部にするもよし、あるいは中間トーンの幅を広めに取り、形の重なりとリズムを作るのでもよいのです。

たとえば、畑の畝(うね)、並木、川の蛇行などは、トーンの階段を一段ずつ上げ下げする感覚で配置しましょう。

ここでの注意点は、あなたがどの部分を作品の焦点に据えるかで変わってきますので、近景に焦点を合わせる場合には、近景を詳細に描きます。

中景に焦点を合わせる場合には、中景部分を詳細に描き込みましょう。先ほどの作品では、中景に主題の「植物の芽」を配置して、中景が最暗部でしたので、主題は劇的に明暗の対比ができていました。再度画像を掲載します。

主題部分には細密描写を施して、それ以外の部分には描き込みを抑えることで、主題を引き立てられます。

あなたが近景を主題部分として捉えるならば、「中景は近景ほど描き込まない、遠景も抜きすぎない」というバランスを取ることです。

この場合の中景は、近景のエッジより少し柔らかく、線は面に吸収させる気持ちで、黒はアクセントとして点在させましょう。

遠景:抜く・薄くする・エッジをぼかす

遠景は、空気遠近法の要です。山稜や家並みのシルエットは、空の明度に寄せて薄く、エッジはティッシュペーパー及び綿棒や擦筆で、わずかに擦ってぼかします。

情報量は最小限、模様は「匂わせ(淡いトーン)」に留めることで、空気の層が感じられます。近景で使った最暗に対し、遠景の最暗は1〜2段明るく抑えるのが基本です。

湖面や霞む街並みでは、水平の揺らぎを極力減らし、面の大きさで距離を表現すると、穏やかな奥行きが自然に出来上がります。

尚、ここで注意点を一つお伝えしておきます。我々人間の目は、「細かい柄や模様」に視線を奪われる習性があります。つまり、主題に「細かい柄や模様」がある場合には、しっかりと細密描写をしましょう。それでよいのです。

しかし、主題ではない、たとえば、脇役の部分に「細かい柄や模様」があった場合には、簡略・省略して描くことで、あなたの強調したい主題を引立てられます。

もしも、あなたが脇役の部分に「細かい柄や模様」があって、細密描写してしまうと、本来あなたが注意を引きたい主題に、観てくださる人の視線を導けないということになってしまう場合があるのです。

そのような作品は、「何が言いたいのか分からない作品」と呼ばれてしまうことがあるので、あなたの作品では、主題を引き立てるための配慮が必要だということを記憶しておきましょう。^^

黒と白の「アンカー」を最初に決める

トーンの設計の迷いを断つには、最暗部と最明部の「アンカー(錨…いかり)」をデッサン初期の段階で、仮設定するのが近道です。

最暗部は、主題部分の影や物陰、最明部は空のハイライトや水面の反射などで、明暗の対比が生まれます。

以後の全トーンは、この最暗部と最明部の間で「割り付ける」だけです。途中で画面が灰色化してきましたら、アンカーを見直し、暗部をもう一段(濃くして)締める・空のハイライトを一段抜くといった微調整で全体を再構成しましょう。

主題部分は「最暗部+情報量」を施し、近景を主題とするならば、中景は「中間トーンの幅」でつなぎ、遠景は「抜きとエッジのぼかし」で空気感を作る。

主題を中景部分に据えるのであれば、近景には中間トーンを施し、遠景は「抜きとエッジのぼかし」で空気感を作る。といった具合です。

さらに最暗部・最明部のアンカーを当初に決めておけば、細部の加減はその都度割り付け可能です。結果として、同じ描写時間でも画面に奥行きと緊張が宿り、「完成度の高い風景」へと到達できるのです。

次章では、この土台の上に木・雲・水・岩の質感差をどう積み上げるかを掘り下げます。

木・雲・水・岩の質感を描き分ける

国画会展 入選作品 誕生2001-Ⅰ F80 鉛筆画 中山眞治

風景の鉛筆画やデッサンで、リアルさを左右するのが「質感の描き分け」です。木・雲・水・岩など、同じ鉛筆で描いてもそれぞれに異なる性格があります。

ここを適切に整理できると、作品の説得力が格段に上がります。重要なのは、「描き込み量」ではなく「面の方向と境界の性質」です。

本章では、柔らかいものは線をぼかし、硬いものは線を立て、透明なものは余白で抜くという原則を理解しておくと、素材の違いを自然に表現できる点について解説します。

木:幹の硬さと葉の柔らかさを描き分ける

木は、一本の中に複数の質感が共存します。幹や枝では、縦の線を強調し、節や割れ目は濃淡のメリハリでエッジ(縁)を引き締めます。

葉の部分は、鉛筆の芯の側面で面を作り、個々の葉を描かず塊でまとめます。遠景ではトーンの塊、近景では光の粒を意識し、幹と葉の対比で生命感を出すのです。

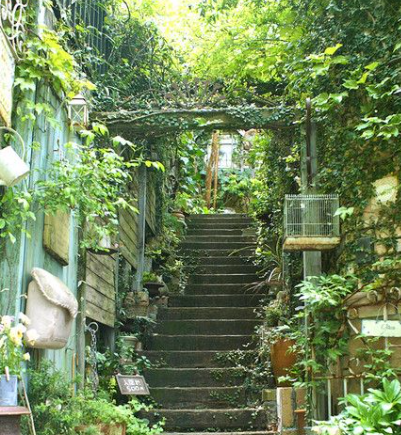

遠景の場合の描き方は、次の作品を参照してください。先ほどもお伝えしていますが、この木の茂り具合を細密描写してしまうと、本来観てくださる人の視線を導きたい、坂を上り切ったあたりへ導けなくなってしまいます。

坂のある風景Ⅰ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

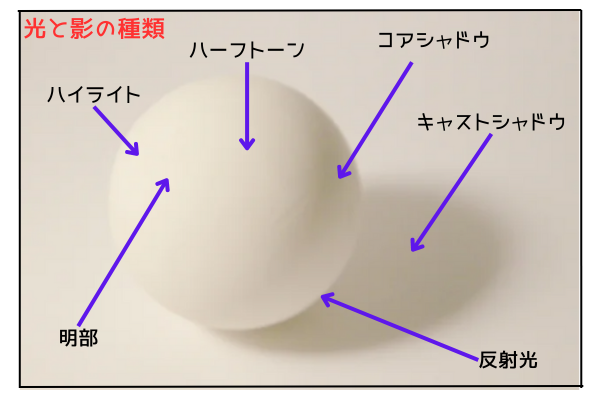

また、影の中に少しだけ光を残すと、樹全体が呼吸しているように見えます。この件につきましては、次の画像の「反射光」を参照してください。影の部分にもわずかな明るいところがあり、その描写がリアルさを引き立ててくれるのです。

雲:形よりトーンの流れで描く

雲は、形を描くと硬くなります。トーンの流れと空気の密度で、立体感を出すのがコツです。制作画面上に、鉛筆の粉をティッシュペーパーで擦って軽くぼかし、グラデーション(階調)で光の方向を示します。

輪郭線は引かず、明るい部分の周囲を暗くして形を「浮かせる」意識で構成しましょう。光源を一定に保ち、空全体の明暗リズムを壊さないことが重要です。

曇天では、コントラスト(明暗差や対比)を抑え、晴天では明暗差を強調して雲の高さを表現します。

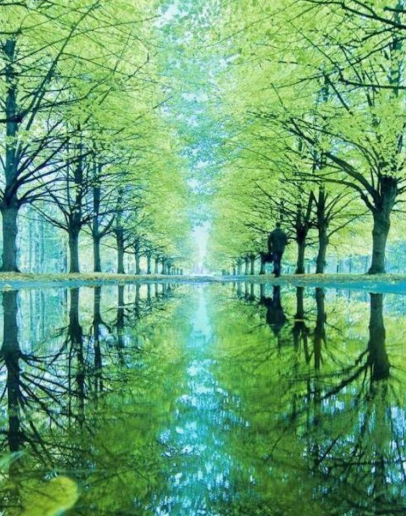

水:反射と透過を分けて考える

水は、「鏡」と「透け」の両方の性質を持ちます。まず、水面の反射を水平線に沿って描き、光を横方向に流すように鉛筆を走らせます。

その下に、わずかに透ける暗部を置き、底や影をぼかして一体化させます。波紋は細い水平線の連なりで表現し、強調しすぎないことです。

空や岸の映り込みは、少し歪めて配置すると、自然な水面の揺らぎが出ます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 昼下がりの桟橋 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

岩:面の角度と境界の硬さで立体を出す

岩は、「線ではなく面の集合体」として、鉛筆を寝かせ、角度ごとにトーンを変えて描きます。

日が当たる面は薄く、陰面は濃く、境界は硬く(明暗をハッキリ)して形を浮かせます。小さなひびや凹凸は、暗部に沿って点や短線を入れ、無秩序にならないよう全体の面構成を優先しましょう。

湿った岩ならトーンを滑らかに、乾いた岩なら粒々感を残すとリアリティーが出せるのです。

質感を描き分ける基本は、「柔らかいもの=ぼかす」「硬いもの=エッジ(縁)を立てる」「透明なもの=余白を残す」。木・雲・水・岩の違いは、線の方向と境界処理で決まります。

描き込みすぎず、質感の「差」で画面にリズムを与えることが、風景の完成度を高める鍵です。

光と時間帯の演出:朝焼け・逆光・曇天の設計

風景の鉛筆画やデッサンにおいて、光は単なる明るさではなく「時間」と「空気感」を伝える要素です。朝焼けの柔らかい光、正午の強い影、夕方の逆光、曇天の拡散光など。

それぞれが持つ特性を理解し、トーンと構図に反映させることで、作品に物語性が生まれます。

鉛筆画では色彩を使わない分、明暗・コントラスト(明暗差や対比)・反射の配置がすべての鍵を握るのです。

本章では、代表的な3つの光環境の描き方を比較しながら整理します。

朝焼け:柔らかな光と静けさを重ねる

朝焼けの特徴は、全体が「眠りから覚めた瞬間」のような柔らかいトーンにあります。光は低く斜めに入り、影は長く薄いのです。

鉛筆では、天と地の境は境界線をティッシュペーパー及び綿棒や擦筆でこすり、曖昧にすることで空気感を出せます。

最明部は水平線近くに置き、上空ほどトーンを濃くしてグラデーション(階調)をつくると効果的です。次の画像を参照してください。

影の輪郭はぼかし、硬い線は避けることで「静寂の時間」が画面に流れます。

逆光:シルエットと反射光を活かす

逆光の風景では、主題を暗いシルエットとして扱い、背景を明るく抜くことで劇的な印象を作れます。

主題輪郭の外側に、反射光を細く入れると、暗部の中にも存在感が出ます。天(空)は全体を明るく処理し、手前の物体ほど黒を強めにしましょう。次の画像を参照してください。

光が向かってくる構図では、地面や水面の反射を意識的に配置し、画面に「光の通り道」を作るとリアルに見えます。

曇天:コントラストを抑えて「静」を描く

曇天の光は、すべての方向から均一に降り注ぎます。影がほとんど出ないため、形はトーンの差でしか表現できません。

重要なのは、「差を小さくしながらもグラデーション(階調)を崩さない」ことです。輪郭線を弱め、トーンを細かく調整して面の傾きを表現します。

遠景や背景には少し白を残し、近景にごくわずかな黒を置くことで、静けさの中にも奥行きを与えられます。鉛筆を立てすぎず、芯の側面で面を作るように使うのもポイントです。

時間帯の「温度」をトーンで演出する

朝焼けや夕方は「暖」、曇天や雨上がりは「冷」という光の温度差をトーンの密度で表現します。

暖は黒と白の差を広げ(対比を強くする)、冷は灰色域を広げて穏やかに。太陽の位置を一度スケッチブックや紙上に印し、その延長線上に影の方向を設計すると、時間帯が自然に伝わるのです。次の画像を参照してください。

ハイライトをどこに置くかを決めるだけでも、時間の「印象」が成立します。

光を描くとは、影を設計することです。朝焼けは柔らかく、逆光は劇的に、曇天は穏やかに。時間帯によってトーンの差・エッジの硬さ・影の方向を変えれば、同じモチーフでも全く異なる表情が生まれるでしょう。

色を使わずに「時間の温度」を描き分けることこそ、風景の鉛筆画やデッサンの醍醐味です。

実践プロセス:下描き→統合→仕上げ判断

坂のある風景Ⅱ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

作品の完成度を決めるのは、描写力よりも「プロセス管理」です。どんなに観察が鋭くても、手順を飛ばして描けば全体の調和が崩れます。

とくに、風景の鉛筆画やデッサンでは、最初の下描きでの構図の安定、統合作業でのトーンの整理、最終段階での「引き算」の判断が重要です。

本章では、鉛筆画をより計画的に仕上げるための3段階プロセスを整理します。

下描き:形の適切さよりリズムを優先

下描きでは、細部よりも画面全体のリズムを意識します。最初に主な構成を「軽い線」で取り、モチーフ同士の位置関係を確定します。

水平線・地平線を基準に空間のバランスを見て、2H〜HB程度の鉛筆で柔らかく描きましょう。

ここでは、「適切さ」よりも「方向性と流れ」が大切です。下描きの段階で描き込みすぎず、空気感を残すように配置するのが理想です。

また、この場合には、地平線をわずかに傾斜させることで、画面に「動き」を作ることもできます。この記事の冒頭で掲載している作品ですが、再度掲載しますので参考にしてください。

-誕生2023-Ⅱ-F30-1024x740.png)

統合:トーンの関係性を整理する

各要素を個別に描き込む前に、まず全体の明暗バランスを統一します。天(空)・地面・建物・樹木などを4段階程度のトーンに分け、階層のリズムを整えます。

ここで意識するのは、「面の方向」と「光源の一貫性」であり、光や影の方向がずれると画面が不安定になります。ハイライトを一つ決め、それに合わせて全体の調整が必要です。

トーンを広げすぎず、灰色域を丁寧に扱うことで、作品に深みが生まれます。

仕上げ判断:描き込みより「引き算」の勇気

完成直前になると、描き足すより「止める」判断が難しくなります。描き込み過多は空気感を壊し、余白を減らしてしまいます。

仕上げのポイントは、主役と脇役の「コントラスト(明暗/対比)の差」であり、主役の周囲だけ明暗を強め、他は1段階トーンを明るくして整理しましょう。

線の強弱を調整し、描線のエッジ(縁)を整えるだけで、完成度が跳ね上がります。全体を見渡し、「何を見せたいのか」を一言で言える状態で終えるのが理想です。

再確認と保存:冷却期間で目をリセット

描き終えましたら、すぐには仕上げと決めず、一晩、あるいはそれ以上間を置いて、見直すことを推奨します。時間を置くと、必要以上に描き込んだ部分や、トーンのムラに気づきやすくなれます。

作品をデジタル撮影して、反転・縮小して見るのも効果的です。最後に不要な汚れを消し、サインも忘れずに行って、フィキサチーフで定着させて完成です。

冷却期間を含めて作品と向き合う姿勢が、上達の大きな要素になります。

筆者は、多い時には1週間ほど開けて、改めて画面を点検するようにしています。そうすることで、改めて新鮮な感覚で作品を見つめ直せるからです。

鉛筆画の完成は、線とトーンの「設計」で決まります。下描きで方向性を整え、統合で明暗の秩序を作り、仕上げ判断で空気感を残す。この3段階を丁寧に踏むことで、作品に安定感と静けさが宿ります。

描くスキルよりも、進め方を制御できることが、中級者への最短ルートです。

練習課題

本章では、あなたが実際に手を動かして練習できる課題を用意しました。鉛筆画やデッサンは練習しただけ上達できますので、早速試してみてください。

構図バランスを整える3分割スケッチ

スケッチブックや紙面を縦横3分割し、交点付近に主役モチーフ(木・岩・建物など)を配置してスケッチします。

近景・中景・遠景を明確に分け、主題の位置が画面の中心に寄りすぎないよう注意しましょう。

天(空)や地面の面積を意識して、構図の安定を図ることで、自然な広がりと奥行きをつかめます。線は軽く、まず全体の配置感を捉えることに集中してください。

参考画像です

-220608.png)

尚、3分割構図を使う際には、上の参考画像の近景左側の樹の位置では、左側の3分割線上に配置しましょう。3分割構図基本線で言えば、⑤の線上に乗せるということです。

そして、道の手前のカーブは、右の3分割線(⑥)に接するように、上の3分割線(⑦)には山並みの頂点が来るように描いてみましょう。

光源と時間帯を意識したトーン練習

同じ風景を、「朝」「昼」「曇天」の3パターンで描き分けます。

朝は、柔らかい光と長い影、昼はコントラスト(明暗差)を強め、曇天は灰色域を広く取ります。光源の方向を確認してから描き始め、影の落ち方とトーンの変化を観察しましょう。

色彩に頼らずに、「時間の温度」を感じさせることを意識するのです。

参考画像です

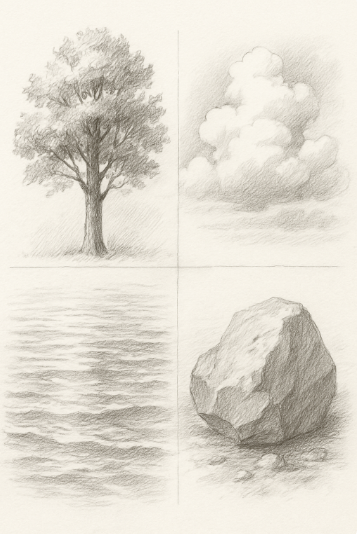

木・雲・水・岩の質感比較スケッチ

スケッチブックや紙に、木・雲・水・岩をそれぞれ別のブロックに分けて描きます。

木は線の方向性、雲はぼかし、水は反射、岩はエッジの硬さを意識して質感を出します。鉛筆の角度や圧力を変えながら、それぞれの素材の特徴を比較する練習です。

最終的に4つを並べることで、自然物の描き分けが整理されます。

参考画像です

まとめ

風景を鉛筆やデッサンで描くことは、単なる描写ではなく、自然の中に潜む光や空気、時間の流れを一枚の画面に凝縮する表現行為とも言えます。

初心者の人から中級者の人にかけて重要なのは、写実にとらわれすぎず「自身の視点で自然を切り取る力」を養うことです。観察・構図・トーン・質感の4つを意識すれば、作品は確実に深みを増していきます。

そして、重要なことは、実際に見えている風景をただ漫然と描くのではなく、あなたの描きたい構図をまず決めましょう。

また、見えている風景の中で、あなたが強調したい部分を構図の交点などに据えて、また対角線も暗示できるように、風景の骨格を構成することです。

この手法は、「デフォルメ」と呼ばれていて、削除・省略・拡大・縮小・つけたし等何でもありで、実際に見えている景色を、あなたの感性で「もっと見映えの良い景色に仕上げる」ための技術なのです。

考えてみて下さい、構図にちょうど収まる景色などあるはずがありませんよね。^^

このデフォルメは、どのプロ画家もやっていることであり、実際の景色に「電柱や電線」がある場合に、これらを省略して描いたりします。

また、構図を形成して画面に実際の景色を収めるために、実際のモチーフを大きくしたり、小さくしたり、あるいは現実にはないものをつけ足すこともあるのです。

それでは、今回の記事のおさらいを以下にしていきます。

まず構図です。3分割構図を用いると、画面に安定感と広がりが生まれます。主題を中央に置かず、交点に配置することで自然な視線の流れを作れます。これにより、天(空)や地面の面積比にもリズムが生まれ、風景の奥行きが際立つのです。

次に光と影です。光源の位置を確認し、時間帯を変えながら描き比べることで、自然の印象が劇的に変化することを体験できます。

朝は柔らかく、昼は強く、曇天は穏やかに。トーンコントロールを学ぶことは、単に濃淡を描く以上に「空気感を描く」感覚を育てられるのです。

また、風景の構成要素を見極め、描き込みの強弱をつけることも大切です。木や岩を全て細密に描くのではなく、主題を決めて細密に描き、他を省略する。そうすることで、観てくださる人の視線が導かれ、主題の存在感が強まります。

最後に質感です。木・雲・水・岩といった自然物は、それぞれ異なるタッチで表現されるべきです。

線の方向、鉛筆の角度、圧力の変化などを意識して描き分ければ、スケッチブックや紙上の風景が活き活きと立ち上がります。質感の描き分けは、あなたの筆致に個性を宿らせる最初の一歩となるでしょう。

これらを踏まえて、風景画を描く際に意識すべきポイントを整理します。

- 3分割構図を意識して主題の位置を決める。

- 光源と時間帯を変えてトーンの変化を観察する。

- 主題を明確にし、省略と描き込みのバランスを取る。

- 木・雲・水・岩などの質感をタッチで描き分ける。

- 光と影の流れで画面全体を統一する。

描きながら自然を観察するほど、見えなかったものが見えてきます。風景の中に潜む静けさや動きを、鉛筆の線やトーンで表現できたとき、あなたの作品は初めて「自然を描いた」と言えるでしょう。

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30.png)

-誕生2023-Ⅱ-F30-485x351.png)

-1-485x353.png)

結果として、同じ力量でも「完成度が一段上がった」風景に到達できます。