こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

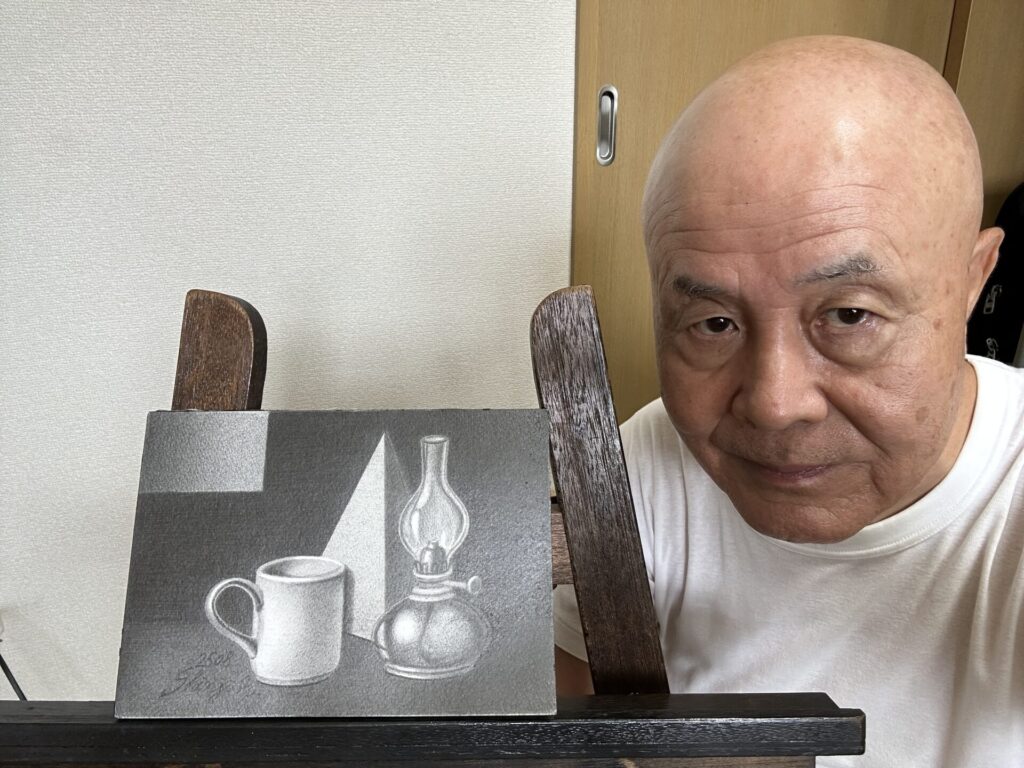

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

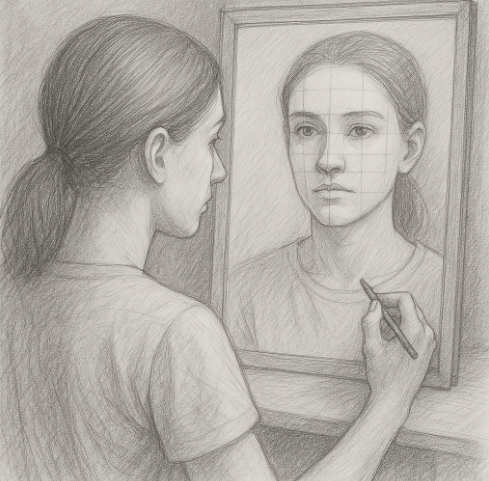

さて、自画像を鉛筆で描くことは、単なる練習ではなく「自身を観察する訓練」です。

ところで、かの巨匠ゴッホは、生涯でおおよそ40点ほどの自画像を描いています。

自画像の制作では、鏡に映る自身の表情をじっくり見つめ、線と影で感情まで表現できるようになると、作品は一段と深みを増すのです。

この記事では、鉛筆画初心者の人でも取り組みやすい構図と顔の比率の基本から、光と影の使い方、リアルな表情の描写、そして作品を長く美しく残す仕上げまでを体系的にご紹介しましょう。

鉛筆画中級者の人にも役立つ観察法や、トーン設計のコツも網羅し、あなたの自画像制作を次のステージへ導きます。

それでは、早速どうぞ!

自画像を描く前に理解すべき顔の構造やバランス

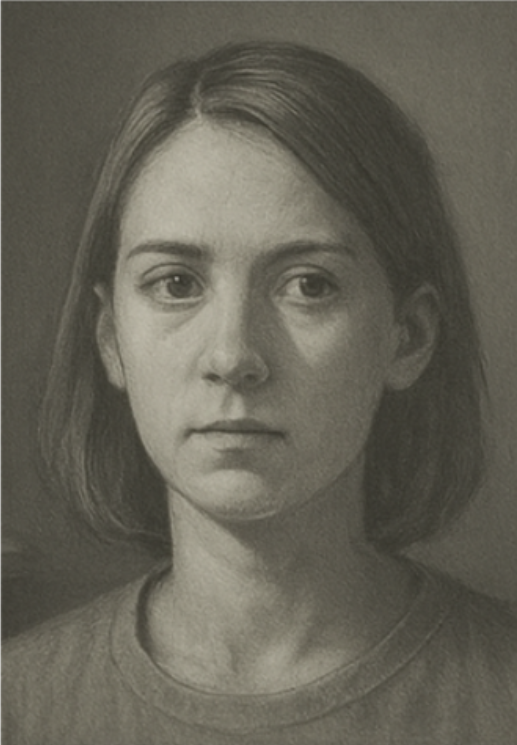

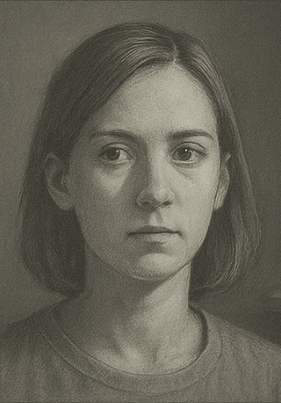

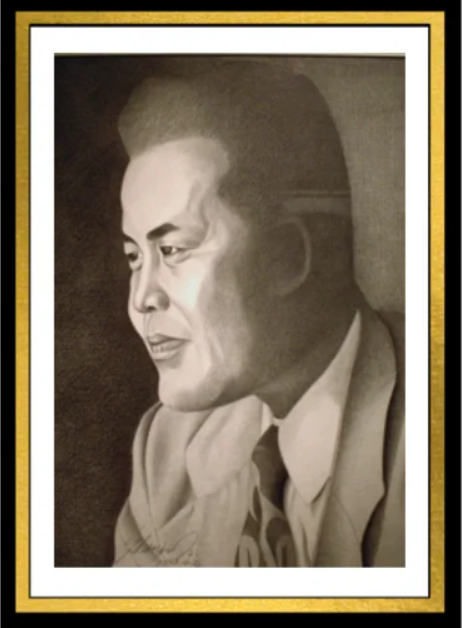

第2回個展出品作品 自画像 1998 F10 鉛筆画 中山眞治

自画像を描く際に、最初に直面する壁は、「顔の構造を正確に捉えられない」という問題ではないでしょうか。

感情や雰囲気を描こうとしても、基礎となる形が適切ではないと、どれだけ陰影を工夫しても似せることはできません。

ここで重要なのは、構造・比率・傾きの3点を同時に整理して観察することです。

本章では、鉛筆画初心者の人は、「形を描く」よりも、「形を見抜く」練習から入るのが近道である点について解説します。

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

基本的な比例を把握する

人物のプロポーション(比率)を正しく捉えることは、リアルな人物像を描く上で非常に重要です。

一般的に、成人は7.5頭身から8頭身が基準です。顔の基本的な割り付けを学び、身体各部の大きさとのバランスを理解しましょう。

肖像画における比例の理解

肖像画で顔の比例を正確に捉えることは、作品のリアリズム(写実)を大きく左右します。一般的に、顔の長さはその顔の幅の約1.46倍とされているのです。

また、顔の中心線を基準にして、目はその中心線からやや上の位置に描かれます。

鼻の長さは目の下から顔の中心線までの距離と同じくらいが理想的です。さらに、耳の位置は目と鼻の間に揃えることが一般的です。

これらの基本的な比例を理解し、守ることで、肖像画の基本的なリアリティーが生まれます。

人の顔を描く手順

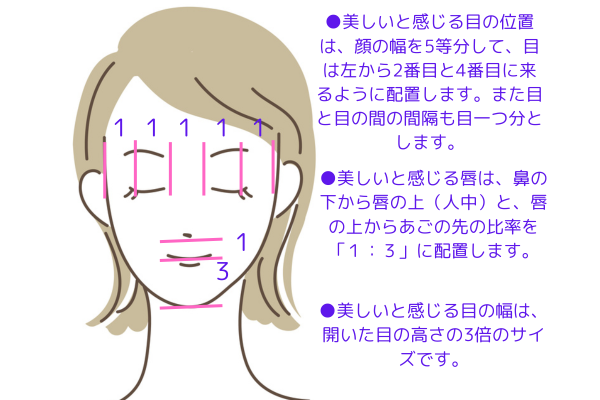

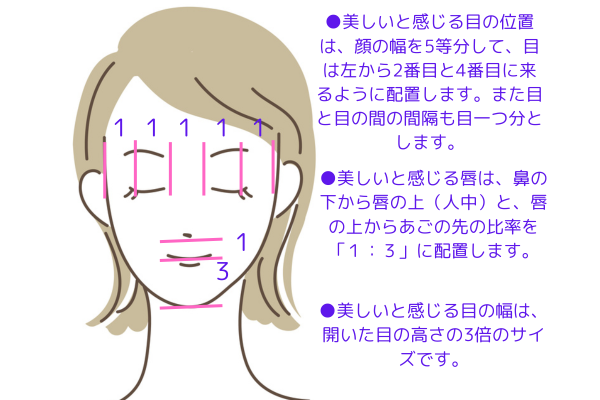

a 顔全体のバランス

前髪の生え際から眉間まで、眉間から鼻下まで、鼻下から顎先までの長さはそれぞれ同じ比率の1:1:1です。

また、顔の横幅が目の横幅の5倍、顔の横幅と顔の縦の長さが1:1.46の3つの条件が顔全体のバランスの黄金比(※)と言われています。

※ 黄金比とは、古代ギリシアの数学者が最初に発案したといわれており、近代になって「黄金比」と名付けられ、今もなお使われ続けている比率のことです。

「人間が最も美しいと感じる比率」といわれていて、 近似値では「1:1.618」、「5:8」となります。

b 輪郭線と補助線を入れる

輪郭線と補助線を最初に描くことは、作品全体のバランスを取る最初のステップです。輪郭線は、卵形の楕円を描き、画面に縦の中心線を入れましょう。

c 目・鼻・口の位置を決める

・横の比率 1:1:1:1:1

=耳から目尻:目の大きさ:鼻:目の大きさ:目尻から耳

・縦の比率 1:1:1

=前髪の生え際から眉間まで、眉間から鼻下まで、鼻下から顎先まで

d 目を描く順序

目全体の形状→黒目→白目

黒目を描く際は、黒目の中心から描いていきますが、色の濃いとこをから描き始めることで描きやすさが増します。

尚、瞳に映っている光はよく観察して、その部分は最初からトーンを乗せないように注意しましょう。また、黒目部分は一様に真っ黒ではなく、色の変化がある事にも注意が必要です。次の作品例を確認してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

e 髪の毛を描く順序

髪の毛全体の輪郭を描く→髪の毛の流れを描く→影になっている部分の濃いところと、光が当たって反射しているところを意識して描く。次の画像を参照してください。

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

効果的な構図の選び方

構図(※)は、視覚的な魅力を高めるために非常に重要です。肖像画においては、「三分割法」を利用することも一つの方法です。この法則では、画面を縦横に三等分し、その交点や線上に主要な要素を配置します。

たとえば、被写体の目を横の上の第一線(上の線)に合わせることで、自然でバランスの取れた構図が生まれます。また、背景にあえてシンプルで濃いトーンを施すことで、被写体を際立たせる効果も期待できるのです。

尚、背景に濃いトーンを配置した場合には、改めて人物にも濃いめのトーンを施すことによって、リアリティー(現実性)が増します。

肖像画を描く際には、これらの比例と構図の基本を念頭に置きつつ、実際に多くの作品を参考にすることが大切です。

具体的な作品を観察し、それぞれの画家がどのように比例と構図を扱っているかを学ぶことで、自身の作品に生かすこともできます。

このような基本的な理解を深めることで、初心者でもプロのような肖像画を目指すことが可能になります。

※ 構図については、この記事の最終部分に関連記事を掲載してありますので、関心のある人は参照してください。

客観的な確認で誤差を修整する

描き進めるたびに、鏡で反転・スマホで縮小・水平確認の3手法を使って誤差を検出します。

とくに、スマホ撮影による縮小表示は、全体のバランスを客観視するのに効果的です。左右の差や鼻筋のズレ、片側の目の大きさなどは見落としがちなのです。

確認後は濃い線を避け、HB程度の線で軽く優しく修整しながら整えていきます。

顔の基本構造は「各パーツの比例を把握する」「比例の理解」「描く手順を実行する」「効果的な構図を選ぶ」「客観的に見直す」という5つの手順が必要です。

光と影で印象を変える!リアルな立体感の作り方

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

顔の構造を理解できましたら、次に取り組むべきは「光と影の設計」です。

自画像の印象は、線よりもトーン(明暗)の配置によって大きく変わります。光源の位置を確認し、影の方向と強さを計算することで、平面的な顔が立体的に浮かび上がります。

本章では、モノトーンの鉛筆画やデッサンでは、光と影の使い方がそのまま「生命感」の演出になる点について解説しましょう。

光源の方向を確認してから描く

まずは、光の入り方を確認することから始めます。光源が右上から当たるならば、当然ですが左下に影は生まれるのです。

このシンプルな関係を、作品全体に一貫させることが大切です。途中で顔の各パーツの影の方向がぶれると、どんなに上手に描いても不自然な印象になってしまいます。

机の上に鏡を置き、照明を一点から当てる環境を作ると、影のパターンが安定しやすくなります。初心者のひとは、「左上」または「右上」からの光源で練習するのがオススメです。^^

グラデーションで形を滑らかに

立体感を作る鍵は、影の濃淡をなだらかに変化させるグラデーション(階調)です。

頬から顎にかけて、影が急に暗くなるのではなく、少しずつトーンを移行させることで自然な丸みが生まれます。

ハッチング(※1)やクロスハッチング(※2)を活用して、線を重ねながら密度を調整します。影の境界をぼかす際には、ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆の角を軽く当てて擦り、滑らかに繋ぐと効果的です。

とくに、鼻の下や頬骨周辺では、この「トーンの移行」が作品の柔らかさを左右します。

※1 ハッチングとは、一定方向の線を重ねることによってトーンを得る方法です。

※2 クロスハッチングとは、縦横斜めの4方向からの線によってトーンを得る方法です。描きにくい方向の線があった場合には、スケッチブックや紙側を90°回転させれば無理なく描けます。

影の硬さで素材感をコントロール

影の輪郭が鋭いと硬質な印象に、ぼかすと柔らかい印象になります。皮膚の柔らかさを表現したい場合は、影の縁をあえて曖昧に保ちます。

一方で、眉毛や髪の根元など、質感の密度が高い部分は、やや強い線で影を際立たせると引き締まります。

影の「硬さと柔らかさ」を部位ごとに変化させることが、単調な画面を防ぎ、リアルさを高めるポイントです。

明暗差で印象を操作する

影を描くと同時に、ハイライトをどこに残すかを意識します。額や鼻筋、頬の高い部分に紙の白を活かすことで、光の方向が一目でわかる構図になります。

練り消しゴムで、ハイライト部分を軽く拭き取る方法が効果的です。白を加えるのではなく「残す・抜く」ことで光を描くのが鉛筆画やデッサンの特徴です。

明暗差(コントラスト)を強調しすぎると人工的になり、弱すぎるとぼんやりしてしまうため、全体を見ながら明暗差の強度を決めましょう。

描きやすさを出す方法としては、顔の輪郭線をよく観察して、これでよいと思える状態になったところで、輪郭線の内側全面に、HB等の鉛筆で優しく軽くクロスハッチングして塗りつぶし、光っている部分を練り消しゴムで抜く方法があります。

筆者は、この手法で人物・風景・動物・風景などすべてに対応しています。白いところを残すのではなく、あとから「光を描く」方が極めて簡単だからです。^^

光と影の設計では「光源をしっかりと確認する」「グラデーションで形を作る」「影の硬さを使い分ける」「明暗差で印象を調整する」という流れを守ることが重要です。

顔のデッサンで比率やバランスが安定しない場合、

上半身や全身の構成を同時に整える練習を取り入れると、理解が一気に進みます。

→ 人物全体のバランスが崩れる原因と、具体的な練習方法については、こちらで詳しく解説しています。全身が崩れる原因がわかる!人物デッサン練習メニュー

この4点を意識すれば、顔の立体感が自然に浮かび上がり、自画像に温度と存在感を宿すことができます。

表情を捉える観察と描写のポイント

自画像で、最も難しい要素の一つが「表情の描写」です。ほんの少しの線の傾きや影の強さで、顔の印象はまったく変わります。

笑顔の優しさ、無表情の静けさ、怒りの緊張感などを正確に捉えるには、感情の動きを「筋肉」として観察することが必要なのです。

本章では、表情をリアルに再現するための観察と描写の手順を整理します。

感情より筋肉の動きを観察する

笑顔を描こうとすると、つい「笑顔らしい形」に頼ってしまいます。しかし、形だけを真似ても違和感が残ってしまうのです。

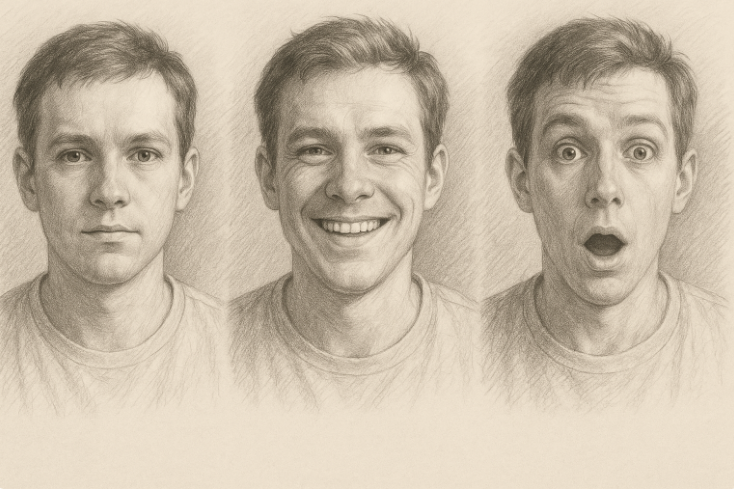

感情は、筋肉の動きで生まれるため、まず頬や眉、口角の上がり方を観察します。鏡を見て、どの部分が上がり、どこに影ができるのかを確認すると、表情の構造が理解できます。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

とくに、頬骨と目尻の連動、眉の角度の変化を意識することで、自然な動きを表現できます。

目元の微妙な変化で感情を描く

目は、「心の窓」と呼ばれるほど重要です。瞳の位置がわずかに下がるだけで、悲しみや疲れが漂います。

瞳孔を正円ではなく、わずかに楕円気味に描くと、自然な視線の方向が生まれます。上まぶたの線は少し太めに、下まぶたは柔らかく薄く描くことで立体感が増すのです。

また、目の下の影を描く際には強く塗らず、ハーフトーンで繋ぐと、表情が穏やかになります。目の描写では「黒色を強く描かず、灰色を重ねる」ことを意識しましょう。

口元の動きで感情を補う

口角の角度は、感情表現の要です。笑顔では口角が上がり、怒りでは下がる。単純な変化ですが、唇の厚みと影の方向で微妙な感情差を作れます。

唇の中央部をやや濃く、外側を薄くぼかすと柔らかい質感になります。上唇の影が下唇より強いと、やや沈んだ印象になり、下唇にハイライトを残すと活き活きとした印象に変わるのです。

口角周辺の筋肉を観察しながら、線を極力少なくして、気配(淡いトーン)で表すのが理想です。

表情全体のリズムを整える

顔全体を見渡すと、目・眉・口の位置関係には一定の「表情リズム」があります。たとえば、驚きでは眉と瞼が上がり、口も開く。

落ち着いた表情では、全てのラインが水平気味になります。この動きの連動を捉えずに、部分ごとに描くと、顔の印象がバラバラになってしまいます。

鏡を見ながら自身の表情を何度も試し、その都度スケッチすることで、筋肉のつながりを体で覚えられます。

表情描写の鍵は、「筋肉を観察する」「目で感情を示す」「口で補う」「全体で整える」の4段階です。

これらを意識すれば、線を増やさなくても、感情が伝わる自然な自画像が描けるようになれます。

個性を生かす細密描写と質感表現のコツ

自画像を魅力的に見せるためには、全体のバランスだけでなく「細部の描写」が欠かせません。

髪、肌、眉、唇などの細かな部分にこだわることで、作品は一気にその人らしい印象を帯びます。ただし、細部を描き込みすぎると硬くなり、描かないと曖昧になります。

本章では、個性を活かすための質感表現と描写の工夫を整理しましょう。

髪の毛は束としてとらえる

髪の毛一本一本を描くと重くなるため、まずは髪の流れを「面」として把握して、光源側の髪は明るく、反対側には影をつくりましょう。

束ごとにトーンを変化させると、自然な立体感が生まれます。線を描く方向は常に髪の流れに沿わせ、途中で線を止めずに抜くように描くと柔らかさが出ます。次の画像を参照してください。

渚にてⅡ 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

毛先ほど明るく、根元ほど暗くすることで、奥行きが生まれます。

肌の質感はトーンの密度で表す

皮膚を滑らかに見せるには、線ではなく点と面の密度で調整します。柔らかい鉛筆(B〜2B)で軽く重ね、ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆で擦ってぼかすと、自然な質感になります。

頬や額など光を多く受ける部分は白を残すか、あとから練り消しゴムで抜くかして、陰になるあご下や鼻の下はトーンを増やします。シワや毛穴は、描き込みすぎずに「ほんの気配(淡く描く)」を残す程度が理想です。

とくに、女性の自画像では、滑らかなグラデーション(階調)が、表情の優しさを引き立ててくれます。

目と唇の細部で印象を決定づける

目と唇は、人物の印象を決める要所です。目は瞳の中に小さな光の点を残し、白目部分には軽いグレーを入れて立体感を出します。

眉毛は、毛並みを一方向に揃えるより、自然にばらつかせた方が柔らかく見えます。唇は上下の色差と影の入り方で形をつくり、下唇に明るい反射を残すことで潤いを表現できるのです。

反射光の位置を間違えると、質感が崩れるので、光源の方向と常に照らし合わせることが大切です。

描き込みすぎを防ぐ「抜き」の意識

細部に集中しすぎると、全体のバランスを見失いやすくなります。完成に近づきましたら、一度2~3メートル離れて作品全体を眺め、どこが強調されすぎているかを確認しましょう。

過度にトーンが入ってしまっている部分がありましたら、練り消しゴムでわずかにトーンを抜くと、空気感が戻るのです。

すべてを同じ密度で描かず、視線を集めたい箇所だけに描き込みを集中させると、観てくださる人の意識を自然に誘導できます。これは「抜きと余白」の美学であり、自画像を格上げする最終仕上げでもあります。

個性を出すための細部描写は、「束で描く」「密度で表す」「要所を強調」「抜きで整える」の4点に集約されるのです。

すべてを詰め込まず、光の方向と空気感を意識することで、あなたの自画像は自分らしい深みと存在感を放つようになります。

鉛筆画の自画像を美しく仕上げて長く残す方法

第1回個展出品作品 人物Ⅱ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

完成した自画像を長く美しく保つには、「仕上げ」と「保存」の工程が欠かせません。

描く段階でどれだけ丁寧に仕上げても、扱い方を誤ると、数年で劣化してしまうことがあります。

鉛筆は繊細な素材ですが、適切な処理を施せば何十年も美しく残すことができます。

本章では、仕上げ・保護・保存・デジタル化の4つの視点から整理します。

線の整理と清書で完成度を上げる

最終段階では、全体を見渡して余分な線を整えましょう。

描き始めに用いた、構造線や補助線が残っていると、完成後の印象が濁ります。練り消しゴムを使って余計な線を柔らかく消し、必要な輪郭だけを明確に残します。

消えにくい部分には、「プラスチック消しゴム」も使いましょう。細かい部分に使う際でも、「プラスチック消しゴム」を削って、鋭い部分を作って消す方法もあるのです。

もし下描きに、輪郭線を取り直す場合には、清書時にH~HB程度の明るい鉛筆で輪郭を優しく描き直すと、自然で透明感のある仕上がりになります。

この段階では「描き足す」よりも「整える」意識を持つことが重要なのです。

トーンの滑らかさを再確認する

作品全体の明暗が、極端になっていないかを確認します。特に頬や額、顎下など、グラデーション(階調)が途切れていないかをチェックしましょう。

影の境界が急すぎる場合は、ティッシュペーパー及び綿棒や擦筆で軽く擦ってなじませ、トーンを繋ぐことで自然な立体感を維持できます。

中間トーンを整えることで、顔の柔らかさを際立てられます。逆に全体が灰色に沈んで見える場合には、ハイライト部分を軽く抜いてコントラスト(明暗差や対比)を取り戻すと良いでしょう。

この場合の練り消しゴムの使い方では、練り消しゴムを練って、「小さなしゃもじ」のような形状にして、トーンの濃さを和らげたい部分の表面を優しくなでるように使うことで、トーンの調整ができます。^^

フィキサチーフで定着と保護

鉛筆の線は、描いたままの状態では摩擦に弱いので、制作画面が手や物との接触で簡単に滲んでしまいます。そのため、完成後はフィキサチーフ(定着液)の使用が必要になります。

缶を20〜30cm離して均一にスプレーし、液が一箇所に溜まらないよう注意します。吹き付けすぎるとムラや黄ばみの原因にもなるため、軽く二度掛けする程度で充分です。

冬場は、缶を人肌程度に温めてから使うと、噴霧が安定します。定着後は数時間乾かし、完全に乾燥してから額装に移りましょう。

保存とデジタルアーカイブ

完成後の保存環境は、作品寿命を大きく左右します。直射日光・湿気・急激な温度変化は劣化の原因です。

保管には、酸を含まない台紙を使い、UVカットアクリル入りの額に入れるのがよいでしょう。

また、定期的に作品を点検し、変色やカビがないか確認しましょう。さらに、万が一に備えてデジタル化も有効です。

高解像度で、スキャンまたは撮影して保存しておけば、作品を記録として後世に残すことができます。

仕上げの工程では「線の整理」「トーン調整」「定着保護」「保存環境」の4つを徹底することが重要です。

これらを実践すれば、鉛筆画やデッサンの自画像は年月を経ても美しさを保ち、あなたの創作の記録として長く輝き続けるでしょう。

練習課題

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

本章では、あなたが実際に手を動かして実践できる課題を用意しました。鉛筆画やデッサンは練習すればするほど上達できますので、早速試してみてください。

鏡を使った自画像の基本構造スケッチ練習

鏡を正面に置き、自身の顔を縦3等分・横5等分のガイド線を意識しながら描きましょう。最初は、まず目の位置を薄い線で定めてから描き進むことで、描きやすさが増します。次の画像を参照してください。

参考画像です

次いで、鼻・口の位置を薄い線で配置し、比率の感覚をつかむことに集中します。この順序は。動物の顔を描く際にも共通します。

形を適切にとることよりも、バランスを崩さずに、全体の位置関係を確認することを優先しましょう。

とくに、眉から鼻の距離、鼻から顎までの長さ、目の間隔を数回繰り返して測りながら描くと、安定した構図が得られます。初めのところで掲載していますが、再度関連画像を掲載します。

描き終えましたら、スマホで撮影して反転し、左右差を確認して修整しましょう。

光源を変えて立体感を比較する練習

同じ構図で、自身の顔に当たる光源を「左上」「正面」「右上」の、3方向に順次変えてスケッチしましょう。

光の位置が変わることで、影の長さ・濃さ・方向がどう変化するかを観察することが目的です。

参考画像です

まずは左上光源から描き、次に正面光、最後に右上光を試します。各バージョンごとに、鼻の影・頬骨の陰・顎の下の暗部を比較し、影の境界線の硬さも確認します。

光源の違いを体感的に理解することで、陰影の設計力が養われ、自画像に深みを与える基礎が身につくのです。

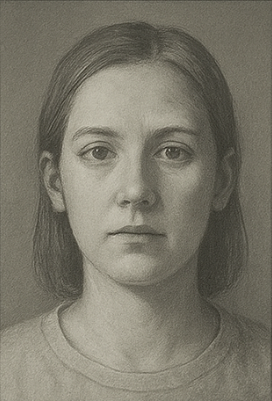

表情を変えて描く観察力強化練習

鏡の前で、3種類の表情(無表情・笑顔・少し驚いた表情)を描き分けてみます。

眉、頬、口角の動きを意識し、筋肉の動きを観察します。笑顔では頬骨が上がり、目尻にシワが入り、口角が上がります。驚きでは眉が上がり、瞼が広がるなど、表情ごとの筋肉変化を見極めましょう。

参考画像です

同じスケッチブックや紙に並べて描くと、比較しやすく、自身の特徴的な癖も見つかります。筋肉の構造を意識して描くことで、単なる似顔絵ではなく「感情が伝わる自画像」へと進化できます。

まとめ

第1回個展出品作品 人物Ⅰ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

自画像を鉛筆で描くことは、単なる顔の模写ではなく「自分自身の観察記録」です。描きながら、自分の癖、感情、そして視点の偏りを発見できます。

この記事でご紹介しました内容を振り返ると、上達の鍵は一貫して「観察・構造・光・感情・保存」にあります。まず、顔の構造を3等分・5等分の基準で正確に捉えること。これが最初の一歩です。

次に、光と影の関係を理解し、グラデーション(階調)を丁寧に重ねることで立体感を生み出します。そして、表情を観察して描き分けることで、画面に生命感が宿ります。

個性を引き出すには、髪や肌、唇など細部の描写を意識しすぎず「抜く」勇気を持つことが大切です。描き込みと余白のバランスが、作品に呼吸感を与えられるのです。

また、完成後の仕上げも忘れてはいけません。線の整理、トーンの調整、フィキサチーフによる保護、そして保存環境の整備。

これらの手順を怠ると、時間とともに作品が劣化してしまいます。さらに、デジタルアーカイブとして撮影・スキャンしておくと、作品の変化を客観的に追える記録にもなります。

自画像制作を通じて得られる最大の成果は、描くことそのものよりも「自分を見つめる力」です。

鏡の中の表情を見つめながら、自分という存在を線と影で再構成する時間は、他のどんなモチーフにも代えがたい体験です。繰り返し描くことで、技術とともに内面の理解も深まります。

- 顔の構造を理解して基準線を定める。

- 光源を確認し、陰影の方向と濃淡を統一する。

- 筋肉の動きを観察し、自然な表情を描く。

- 細部を描き込みすぎず、空気感を残す。

- 仕上げと保存を丁寧に行い、作品を守る。

これらを実践することで、自画像は単なる練習を超え、心の奥に触れる「自己表現の作品」となります。鏡を前に、ぜひ今日から新しい一枚を描いてみてください。^^

また、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

この練習ルーティンの考え方は、無料メルマガで順序立てて解説しています。

毎日10分で続けられる練習の考え方を配信しています。

ではまた!あなたの未来を応援しています。

-誕生2023-Ⅱ-F30-150x150.png)

これを習慣化できれば、自画像の完成度は一段と向上し、光や表情を描く段階でも破綻しにくくなります。