こんにちは。私は、アトリエ光と影の代表で、プロ鉛筆画家の中山眞治です。

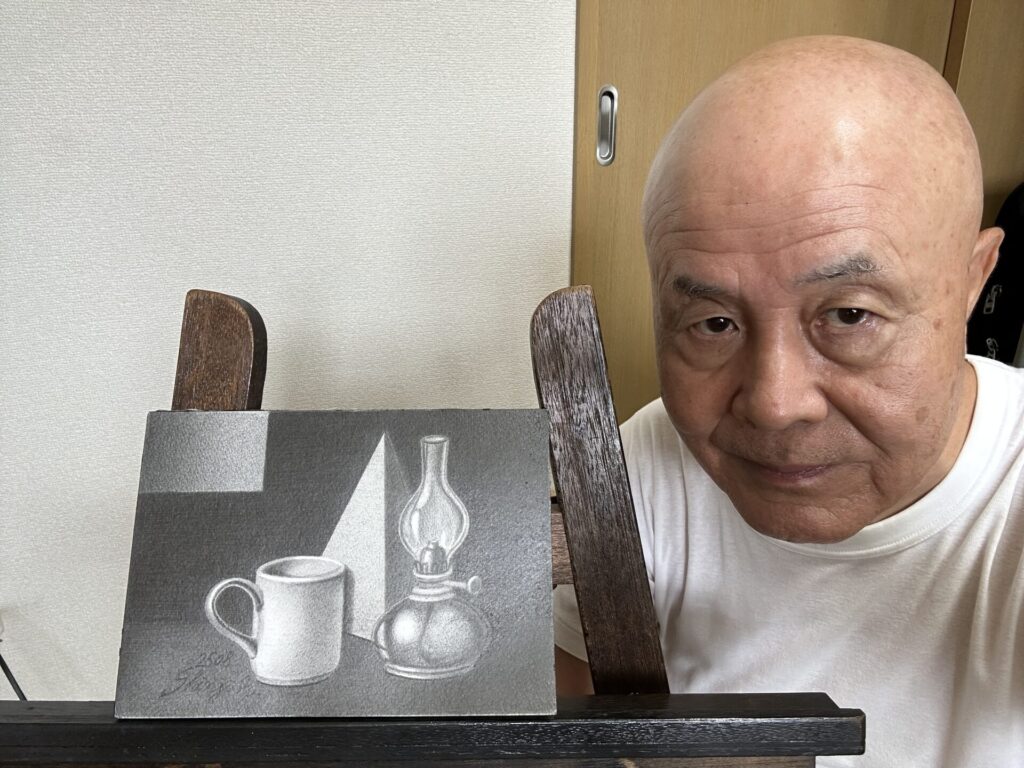

筆者近影 作品「静物2025-Ⅲ」と共に

さて、 鉛筆画・デッサンの世界に足を踏み入れたばかりのあなたへ、人物を魅力的に描く秘訣をお伝えしていきます。

鉛筆だけで、表情豊かな人物像を描くのは難しそうに思えますが、適切な方法とアプローチを実践することで、それは難しいことではなくなるのです。

この記事では、初心者の人が人物を描く際の基本的なポイントから、線の描き方、陰影の入れ方、そして表情をリアルに描くコツまで、幅広くご紹介します。

手元に、鉛筆とスケッチブックや紙を準備して、私と一緒に人物画の魅力を探ってみませんか?

それでは、早速見ていきましょう!

基本のキホン!鉛筆の種類と選び方

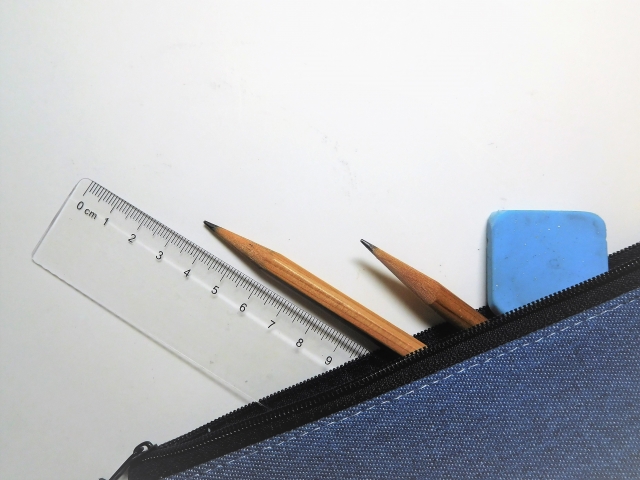

ステッドラーの画像です

鉛筆画・デッサンを始める上で、最初に向き合うのが「どの鉛筆を選ぶか」という疑問です。

鉛筆は、その芯の硬さや色の濃さによって、描き方や表現の幅が異なります。

本章では、鉛筆の基本的な種類とその特性、そしてあなたの目的に合わせた選び方のポイントを紹介しましょう。

鉛筆の硬さの基礎知識

鉛筆の硬さは、HとBの文字と数字で表されます。

H(HARDの略)は硬め、B(BLACKの略)は柔らかめを示します。数字が大きいほどその特性が強まるのです。

たとえば、4HはHよりもさらに硬く、4BはBよりも柔らかいという意味になります。硬い芯の鉛筆は線を細く描けて、柔らかい芯の鉛筆は濃淡の表現が豊かになります。

初心者におすすめな鉛筆の種類

初心者の人が、一番最初にモチーフの輪郭を取る際の鉛筆を選ぶ場合には、Bや2Bの鉛筆がオススメとなります。

それは、軟らかい鉛筆を使って、楽な姿勢で、イメージを大胆に自由に描線する際には、人指し指・中指・親指でつまむように持つ「画家の持ち方」で臨むのがベターであり、優しく描いてもはっきりと輪郭が取れるのです。

この持ち方は、小手先ばかりではなくて、自由に大きく肩や腕を振って、全体の輪郭の描写をすることに適しています。

つまり、あまり力を入れずに全体を描くわけですから、それでもスケッチブックや紙などの画面に軌跡を残せられ、且、たくさん描いた線は優しく描いているので、のちに整理しやすい(消しやすい)からです。

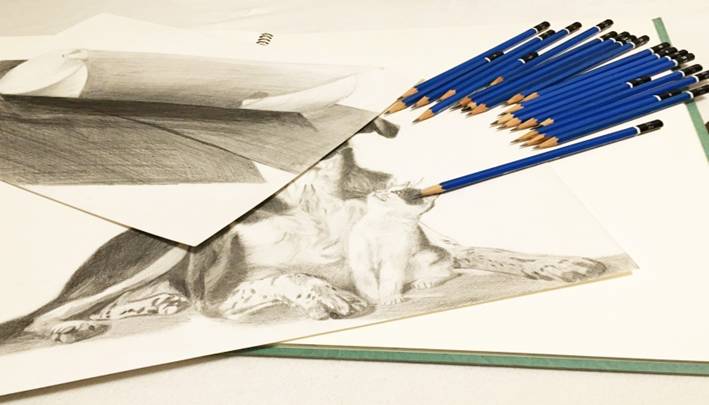

そこで、あなたがこれから鉛筆を購入する段階であった場合には、2H・H・HB・B・2B・3B・4Bの合計7本を揃えられれば当面の制作ができます。

あなたが、これからも鉛筆画・デッサンを続けていける決心がつきましたら、種類の幅を広げていけばよいでしょう。筆者の場合には、10H~10Bまでの合計21本を使っていますが、最初の内はそれほど必要ありません。^^

因みに、筆者は基本的にステッドラーで揃えていますが、10H・2B・3B・10Bは三菱ユニ、B~8Bはステッドラーと合わせてファーバーカステルを、9Bにはレクセル ダーウェント、を使用しています。

筆者の鉛筆ケースです

特定の表現を目指す場合の選び方

もし、細密描写を重視したい場合には、その描写にはHやHBの鉛筆を選ぶとよいでしょう。

一方、大胆な濃淡や太い線を活かした作品を目指すならば、B系統の鉛筆が最適です。

その中でも、3B以上の鉛筆は柔らかく、濃い部分の表現に適しています。

線の引き方の基礎:輪郭から細密描写まで

鉛筆画・デッサンの魅力は、線一本ずつに込められた表現力にあります。線の太さ、長さ、方向によって、作品全体の印象が大きく変わります。

とくに、人物を描く際には、適切な輪郭と細密描写が求められるのです。

本章では、線の基本的な描き方から、細密な表現方法までを順に学んでいきます。

基本の線の引き方

まずは、鉛筆を適切に持ち、手首や肘の動きを意識しながら、一定の太さや強さで線を描く練習を行いましょう。

縦、横、斜めの線を何度も繰り返し描き、自身の描きやすい角度や力加減を見つけることが大切です。

輪郭線の引き方のポイント

人物の輪郭は、その人物の特徴を捉える基盤となります。まずは、顔や体の大まかな形をゆっくりと、緩やかな線で描き出します。初めは細かい部分は気にせず、全体のバランスや形を大切にしましょう。

前述しました、「画家の持ち方」で、楽な気持ちで姿勢を正して、足は組まないでイスに深く掛けましょう。このような姿勢で描くと、長時間描いても疲れが少なくて済みます。

また、描く際の環境も大切です。あなたの心地よい温度や湿度で描きましょう。また、自宅で描く際には、あなたが落ち着ける音楽も準備できるとなお良いです。

細密描写を加える際の注意点

願い 2024 F6 鉛筆画 中山眞治

輪郭が描けましたら、次は目や鼻、口などの細密描写に取り掛かりましょう。この場合、描き込んでいく際には、細かい部分は線を薄く、デリケートに描いて、全体の配置を確認しながら進んでいくことがポイントです。

また、陰影やハイライトも意識して、線の強弱をつけることで、より立体感のある表現が可能となります。

この描き込みでは、「画家の持ち方」から、文字を書く際の握り方へ変えて、しかし、力を加えずに優しく、HBやBなどでデッサンしましょう。

練習のコツと日常への取り入れ方

線の描き方には、繰り返しの練習が必要です。日常生活の中で、身の回りの物や人をスケッチすることで、自然な線の描き方や表現方法を身につけることができます。

そして、本来であれば、たとえ10分や20分であっても、完全に集中できるのであれば上達していけますが、それは無理とおっしゃるあなたには、別の手もあります。^^

毎日やらなくても、たとえば、あなたは土日が休日だとすれば、その2日間を集中的に取り組めるようにすることができれば、上達が早まるでしょう。ただしこの場合には、前日には早く入眠して、早朝から取り組む意識を持つことが重要です。

筆者の場合には、「描きたくて」休日の朝4時頃には自然と目が覚めてしまい、すぐに描き始めていました。疲れるたびに食事や家事を間に挟んで描くことで、食事・布団干し・洗濯・掃除・夕食の支度などが良い休憩になります。^^

そして、休日にしっかり作品を制作すると、夕方には「心地よく疲れて」アルコールの助けを借りなくてもpm10:00頃には入眠できたものです。この生活を続けていると、「個展の開催」などの欲が出て来て、自然と平日の夜にも描くようになれるのです。

一度にたくさんの時間をかけなくても、日々短時間でも取り組むことで、確実に上達していけます。しかし、時間の取れる休日には、途中まで描いた作品をじっくりとリアルに仕上げていきましょう。

陰影とハイライト:立体感を生む鉛筆の使い方

鉛筆画・デッサンの中で、陰影とハイライトは作品に深みと立体感を与える重要な要素です。元来、デッサンとは立体のものを平面に描き起こすことを指します。

この作業において陰影とハイライトは、スケッチブックや紙の上で3次元のモチーフを2次元の世界に変える魔法のような役割を果たすのです。

本章では、鉛筆を使って陰影とハイライトを、効果的に表現する方法を探求します。

陰影の基本:深みを生む陰影の役割

第1回個展出品作品 少年 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

陰影は、モチーフや人物に奥行きと形状を与える要素です。

鉛筆の濃さや筆圧を変えて、モチーフの裏側や凹部に暗さを描き加えることで、リアルな描写を生み出せます。

とくに、柔らかい鉛筆、例えばB系の鉛筆は、陰影の表現に最適です。

ハイライトの魔法:光を受ける部分の強調

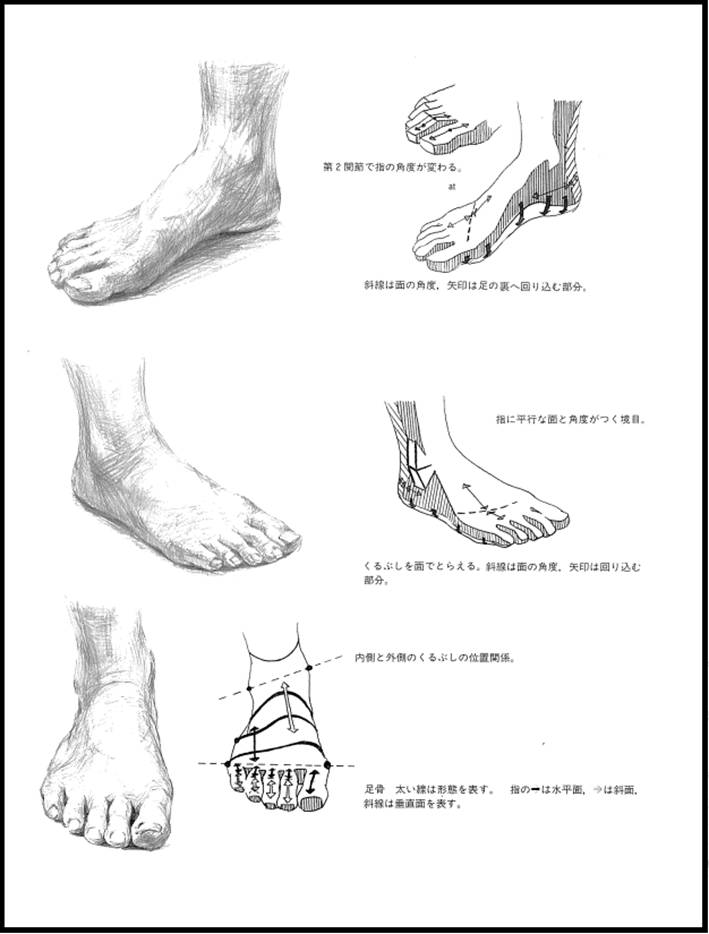

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 高沢哲明氏

ハイライトは、モチーフが光を受けて明るく見える部分を指します。スケッチブックや紙上では、この部分を白や明るい色で残すことで、物体の形や質感を際立たせます。

芯の硬い鉛筆であるH系を使って、細かいハイライトを描くこともポイントになります。

このハイライトの表現では、背景の暗さが増すほどに、主題(主役や準主役、以下主題)のモチーフのハイライトは「白」や「明るい」を超えて、「輝いている」ように表現することも可能になるのです。

陰影とハイライトのバランスの取り方

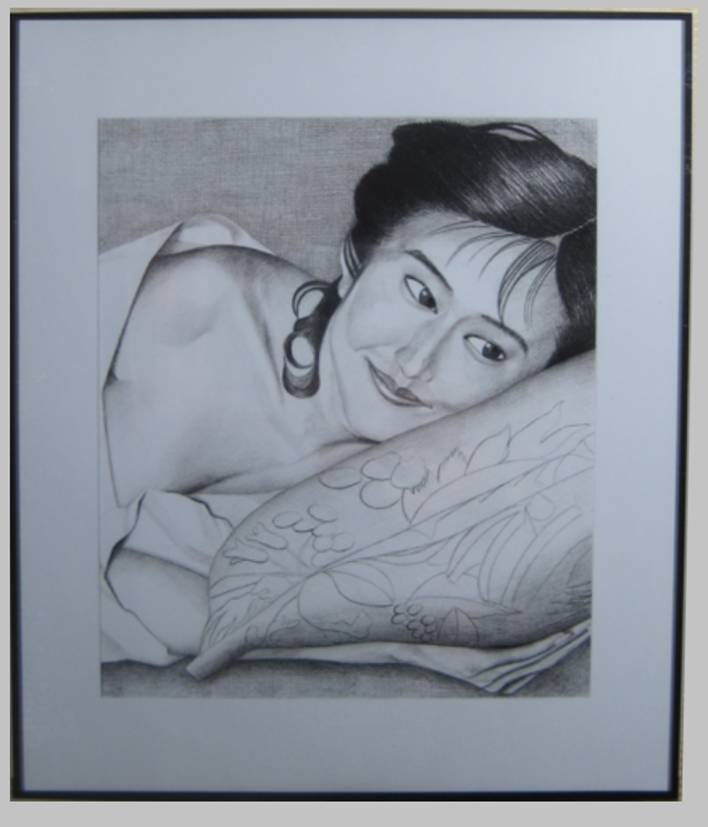

第1回個展出品作品 人物Ⅵ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

陰影とハイライトのバランスは、作品の雰囲気や質感を大きく左右します。

まず、光の方向を決め、それに基づいて陰影を配置しましょう。

柔らかい鉛筆で影をつけた後に、硬めの鉛筆でハイライトを強調すると、より立体的な効果が得られます。

尚、ここで重要な点をお伝えしておきます。主題のモチーフを不生き立てる手法は大きく分けて2種類あります。一つ目は、主題の背景に濃いトーンを配置して、主題を手前に浮かび上がらせるように描くことです。次の作品を参照してください。

第1回個展出品作品 休日 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

続いて、もう一つは、背景を淡く描き、主題に濃いトーンを使って描くことです。次の作品を参照してください。

第3回個展出品作品 午後のくつろぎ 2019 F1 鉛筆画 中山眞治

練習方法:日常の物体を模写する

第1回個展出品作品 静物Ⅰ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

陰影とハイライトの技術を磨くには、実際のモチーフを描写する練習が効果的です。部屋にある物や窓辺の植物など、さまざまな光の当たり方を観察して、鉛筆で再現することで技術を向上させましょう。

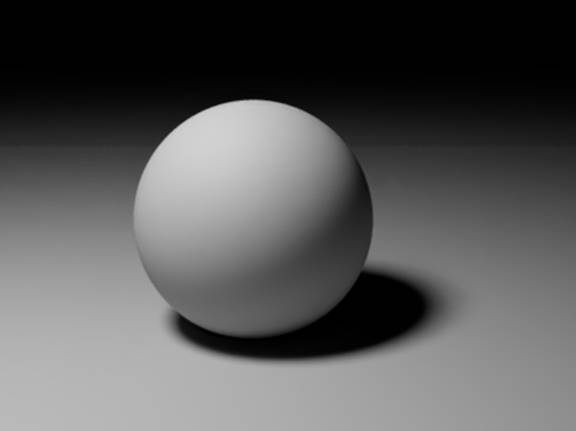

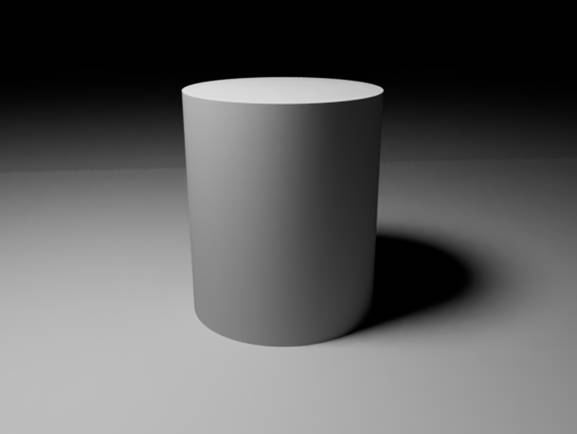

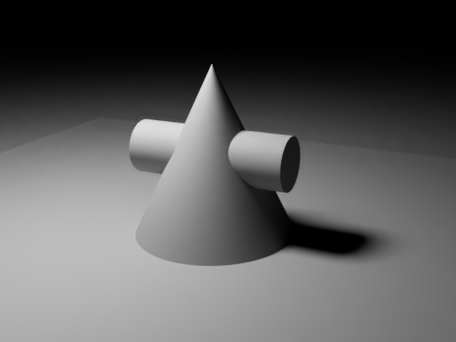

この練習のはじめでは、絵画教室に通うのであれば必ずストックのある、石膏の立方体・円錐・球体・三角錐などを使って、ハイライトの部分と、影のでき方をしっかりと観察して描くことができます。

あなたが自宅で行う場合には、「白い卵」や「白い花瓶」あるいは、タマネギやニンジン・ジャガイモでも練習できるのです。

この場合におすすめなのは、A4サイズくらいの「黒い下敷き」を用意して、モチーフを配置して、机の上の蛍光灯の光などを当てて描くと、素晴らしい景色が出現します。

出典画像:アートラボゼロプラスより引用

鉛筆画・デッサンでは、光と影の使い方が重要です。光のある場所と光の軌跡をよく辿って、モチーフにどのような影ができているのかを、よく観察することから始めましょう!

表情をリアルに再現:目、鼻、口の描き方のポイント

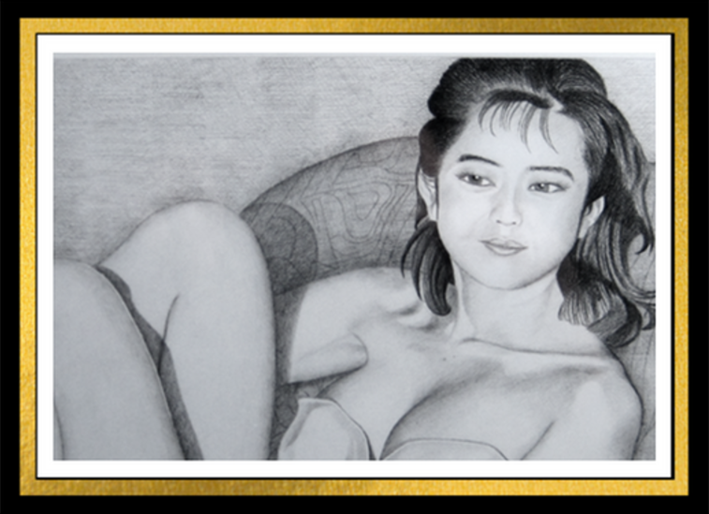

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

人物画の核心とも言えるのが、表情の描写です。目、鼻、口という顔の三大要素は、感情や人物の性格を伝える最も重要な部分です。

本章では、それぞれの特徴を捉え、鉛筆でリアルに描写するためのポイントを学びます。

目の描き方:魂の窓を鮮明に

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 三澤寛志氏

目は「魂の窓」とも言われる、人物の内面を最も強く反映する部分です。まずは瞳の形を取り囲む上下のまぶたを描きます。

また、光の反射や瞳の色を、陰影とハイライトで表現することで、深みを持たせることができます。

鼻の描き方:顔の中心を立体的に

第1回個展出品作品 人物Ⅴ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

鼻は顔の中心に位置し、影の使い方で立体感を出すことがキーとなります。

鼻筋を中心に、鼻の両側の影を柔らかい鉛筆でぼかして描くことで、リアルな形状を再現できるのです。

鼻の穴は、真っ黒に塗りつぶすのではなく、部分的な暗さで表現すると自然に見えます。

口の描き方:感情の波を伝える

第1回個展出品作品 人物Ⅲ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

口は、感情を最もダイレクトに伝える部分です。

唇の形、厚み、そして縦中央の割れ目の描き方に注意が必要となります。

笑顔や悲しみなど、感情によって大きく形が変わるので、充分に観察しながら描くことがポイントです。

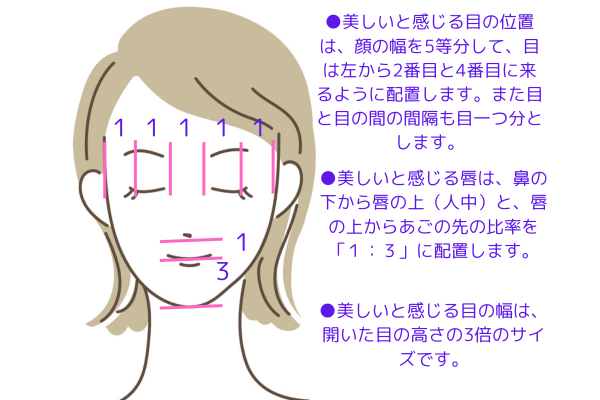

顔のパーツのバランス:全体の調和を目指して

第1回個展出品作品 人物Ⅱ 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

目、鼻、口を適切に描くだけでなく、それぞれの位置関係や大きさのバランスも非常に重要です。

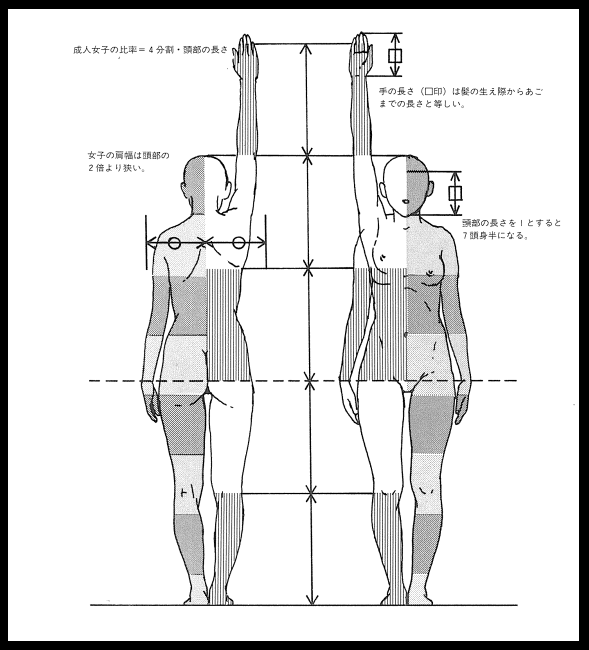

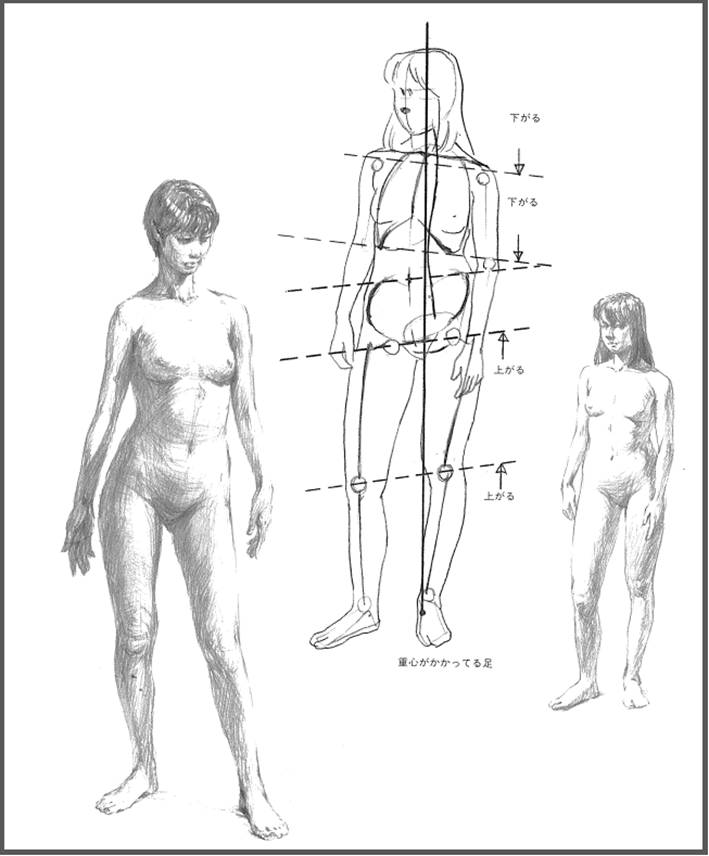

顔を縦に3等分し、その目安を基にパーツを配置すると、バランスの良い人物画になります。次の画像を参照してください。

人物の顔は、よく観察すれば、一定の比率に基づいています。その比率や位置関係を把握することから始めましょう。

練習方法と継続のコツ:上達を早めるために

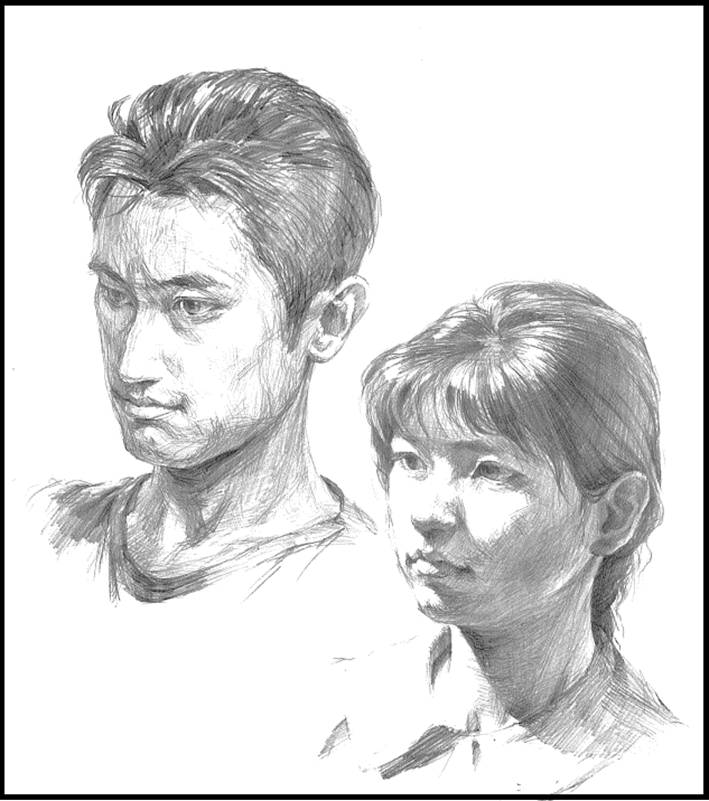

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 三澤寛志氏

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 三澤寛志氏

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 三澤寛志氏

鉛筆画・デッサンの上達は、効果的な練習と継続の二つの要素にかかっています。

どれだけ才能があっても、適切な練習方法を取り入れ、それを継続しなければ上達は難しいでしょう。

本章では、技術の向上を早めるための練習方法と、継続するためのコツについて深掘りします。

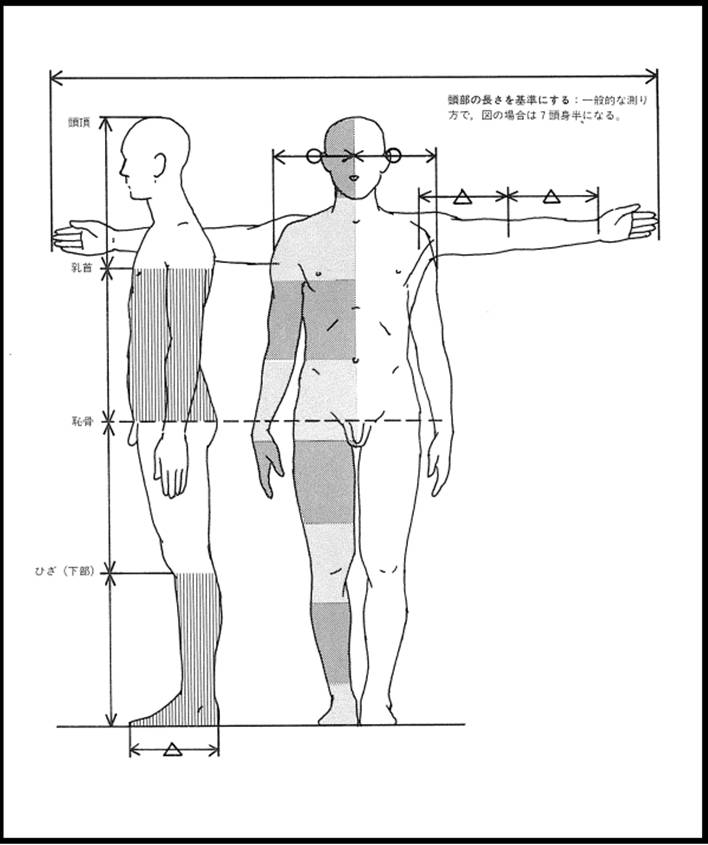

効果的な練習方法:基礎から応用へ

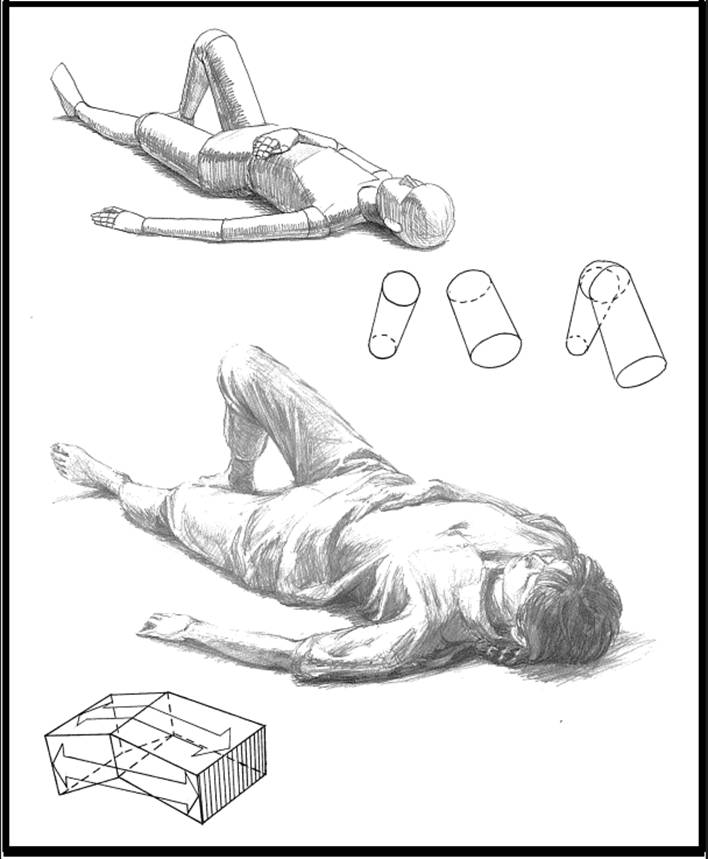

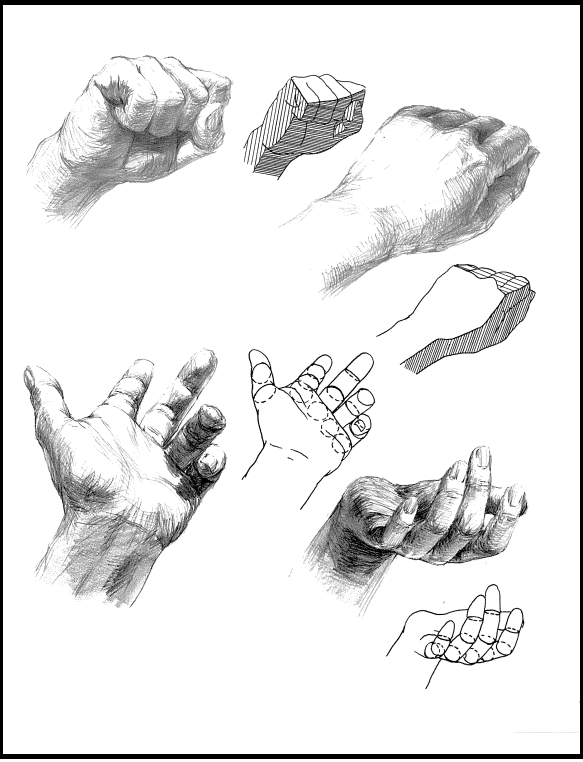

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 三澤寛志氏

鉛筆画・デッサンの基礎では、直線や曲線及び、基本的な形状の描写から始めましょう。これらの基礎を確実に身につけることで、複雑なモチーフもスムーズに描けるようになれるのです。

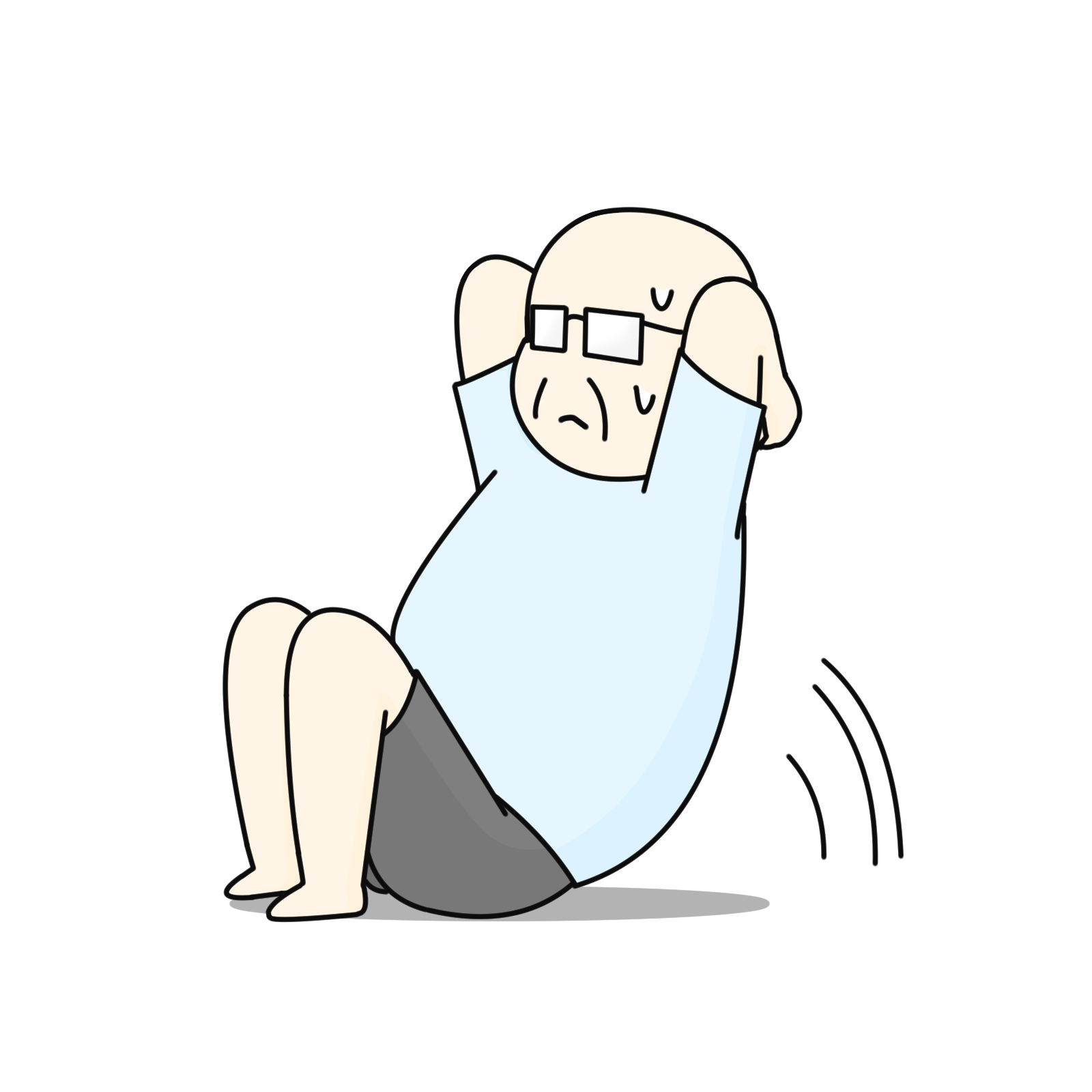

とくに、人物を描く場合、とりかかりの当初では、上記のような「人体の単純化」を図って描き始めることで、全体の輪郭を捉え、その後全体の割合や比率を確認できたところで、詳細な描き込みに進むことがスムーズな制作を可能にします。

次に、実際の人物及び静物や風景の描写に挑戦し、手の動きと目の認識を連動させる練習を行います。この連動を可能にするためには、かなりの時間と練習量を要するものと記憶しておきましょう。どの画家であっても、一番苦労するのがこの点だからです。

その際の大きなコツは、前述していますように、スケッチブックや紙のすぐ横に制作対象を見える位置に据えて、頭を動かさずに目の動きだけで、制作対象と画面を行き来できるようにすることが必要となります。

継続の秘訣:日常に絵を取り入れる

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 三澤寛志氏

練習を継続するためには、絵画の制作を日常の一部にすることで実現できます。たとえば、通勤や通学中の風景を素早くスケッチする、一日の終わりに感じたことや見たものをスケッチするなど、生活の中に制作を自然と取り入れましょう。

あるいは、あなたが通勤の途中にあって、手元にスケッチブックや紙がなくても、目の前の対象を描く場合の観察力を高めたり、イメージでスケッチを行うことも練習になります。

エアースケッチとでも言いましょうか、実際に描くイメージで対象を捉えることはいくらでもできるのではないでしょうか。

ただし、怖いお兄さんや可愛い女性などを「しげしげ」と見ていると、トラブルの原因になりますので注意が必要です。^^

モチベーションの維持:他者との交流

出典画像:東京武蔵野美術学院・監修 鉛筆デッサン 三澤寛志氏

アートの制作活動に参加したり、友人や知人との互いの作品の講評や、展覧会や研修会に参加することで、新しい刺激を受け取りモチベーションを維持できます。

第三者の作品を見ることで、新しい技術や着想を得ることもできるのです。

成果の記録:スケッチブックの活用

第1回個展出品作品 人物Ⅳ 1997 F10 鉛筆画 中山眞治

進歩を感じることは、継続する上での大きなモチベーションになります。

スケッチブックに日々の作品を貼り付け、時々振り返ることで、あなたの上達を実感することもできるのです。

動きのある人物を捉えることは至難の業です。当初は、画像や写真などを活用して練習しましょう。

まとめ(鉛筆画の魔法:上達の道のりとその秘訣)

-1-1.png)

第1回個展出品作品 ノーマ・ジーン 1996 F10 鉛筆画 中山眞治

鉛筆画・デッサンは、単なる線や形ではなく、感情や思いを伝える強力な手段となります。このアートを極めるためには、効果的な練習と継続が不可欠です。では、どのようなアプローチで、その道のりを歩むべきでしょうか。

まず、基礎を固めることが何よりも大切です。直線や曲線、基本的な形状を描写することで、鉛筆の持つ可能性を感じ取れます。

これらの基本技術は、複雑な作品をスムーズに描けるようになる礎となります。そして、感情溢れる人物及び、実際のモチーフや風景の描写にも挑戦し、手の動きと目の認識を連動させる練習が必要です。

しかし、練習だけでは上達の速度は限られてしまいます。それを乗り越えるための魔法のキーワードは「継続」です。日常の中に、制作を取り入れることで、描くことのハードルを下げましょう。

また、通勤や通学中の風景をスケッチしたり、エアースケッチも練習になるでしょう。また、一日の感情や出来事をデッサンすることで、自然と鉛筆が手に取れるようになるでしょう。

さらに、第三者との交流を深めることで、新しい刺激やモチベーションを得ることができます。アートの制作活動に参加し、友人や知人と作品を交換することで、新しい技術や着想に触れる機会が増えます。

そして、自らの進歩を確認するためにも、スケッチブックを活用しましょう。日々の作品を記録することで、あなたの成長を実感できるはずです。

また、上達のコツは、心から楽しめるモチーフをまず最初に手がけて楽しみ、同じモチーフを何度でも描きなおしてみること。これが、鉛筆画の魔法を最大限に引き出す秘訣となります。

尚、最後になりますが、「人生が充実する、鉛筆画やデッサンがもたらす驚きのメリットと魅力!」という次の記事もありますので、関心のある人は参照してください。^^

ではまた!あなたの未来を応援しています。

最初から多くの鉛筆は必要ありませんので、上記のように当初は7本からスタートしてみませんか?